発達障害の親子2000人を支えてきた指導員が語る、「しつけ」ではなく「子どもと向き合う」ことの大切さ

長田真由美 (2022年1月17日付 東京新聞朝刊)

〈この人〉発達障害やグレーゾーンの子を支援 浜田悦子さん(42)

現在小学6年の息子が発達障害と診断されたことをきっかけに2013年、民間の発達支援センターの指導員になった。以来、約2000人の親子と関わってきた。

息子は当時、聴覚、触覚、味覚が過敏で、服の肌触りも苦手。人が多い場所も怖くて行けなかった。最初は「しつけで何とかなるはず」と思っていたが、指導員の養成講座を受け、発達障害は脳の機能障害であり、しつけのせいではないと知った。今は「子育てコーチング協会」(東京)のインストラクターとして、発達障害やグレーゾーンの子どもとの向き合い方を伝える講座などを手掛ける。

自分を責める親も多い。まずは「子どもの特性をよく見てほしい」と呼び掛ける。例えば、わが子が朝の準備をせずに、ぼーっとしていても「早く」「遅れちゃう」とせかさない。「一緒に準備しよう」と手伝うなど、子どもの行動を理解した上で手だてを考えることが大切という。

「子どものつまずきや擦れ違いには、その子との向き合い方のヒントが必ず隠れている。そのヒントを探すお手伝いをしたい」。横浜市在住。

43

なるほど!

41

グッときた

17

もやもや...

131

もっと

知りたい

私も発達当事者ですが、「できないことを許してほしい」んですよね。

要は最低限の納税ができればいいわけで、わざわざ健常者と一緒にして失敗体験を積ませて、納税できないどころか二次障害で医療費は人並み以上にかかる、という状態にするのをやめてほしい。

特別な支援とかの足し算じゃなく「やってはいけないことの引き算」で考えてほしい。

当事者です。

職場の人たちも不注意優勢型の自分の障害を知ってはいますが認容はされず毎日激しく叱責されています。

理解なんてあり得ない。結局は人間の相性です。好かれれば助けも得られるがそうでない人は孤立し全ての人間が敵になる。血縁者も。

この記事に出会えたことに感謝しています。小中を中心とした学校現場の先生方にこの様な意識を持ち教師活動に臨んでいただくために、国をあげ各市町村での研修を定期的に実施し先生方の意識改革に努めて欲しいと心より願っております。正に現状は中1ギャップではなく、小1ギャップと言えます。

小学校低学年を受け持ち先生方、この様な子ども達を学校嫌いにしない為にも頑張って貰いたいと痛切に感じています。

各県市の教育委員会にはきちんと目を向けて頂きたいですね。

親だから、親のせい、注意しないから、甘やかしすぎ、沢山の忠告のなか、家族ですら理解してもらえない事が多すぎて、苦しくなる毎日。発達障害という言葉も辛い。親だから、愛する我が子に希望を持って育てたいに決まっている。

だけども、身も心もすり減らしていては、子供に良い影響は与えられない。

生活があるから、親も仕事があるから、時間を守れないと困る現実に、毎日疲弊してしまう。

皆と同じ、足並み揃えていないと発達障害があると言われて、また嫌な思いをしてしまう。世の中の理解と、個々で違うため支援の介入も難しい。

子どもが知的障害と診断されてから、ネットや本、専門の方に相談したり、たくさんの情報を収集し、実践してきました。どの情報も決まって同じで、何を言われてもきれいごとのように感じてしまいます。そんなことわかってる、ちゃんとやってる、でも上手くいかない。もしかしてうちの子は、これから普通になれるんじゃないか?という勝手な期待。それが、必要以上の情報を収集してしまう原因なのだと気付きました。そう、わかっているのに「発達障害」という記事があればクリックしてしまう。でもやっぱり書いてあるのは同じこと。毎日そんな繰り返しで、これからも時間が過ぎて行くのでしょうね。だから、変われたあなたを尊敬します。

5歳女児。きょうもお話を聞く時間にひとりだけふらふら、ぱーっと走って園外に出ていってしまう。叱っている最中に全く違う話をはじめる。絵や物語や歌、独創性を発揮する時間は本当に素敵。でも時間が守れない、片付けができない、3分で忘れる、話を聞いてない毎日。本人曰く気持ちが落ち着かない、むずむずする。

こんな違和感をずっと感じていますが、何度支援の相談をしても「問題なし」。そんなわけない…

親も同じような症状でずっと苦しんでいます。苦しむのであれば、早く適切な対応をしてあげたい。でも受け入れてもらえないのです。療育を勧められて落ち込むお母さんがいる、いいなあと思ってしまいますます自分で拗らせています。

保育士をしています。

先日、発達障害のお子さんの支援の講演会に参加させていただきました。保護者の方の話からお子さんと向き合う事の大変さをお聞きしました。私の担任しているお子さんのなかにも発達障害を持ったお子さんがいます。ゆっくりの歩みの中から少しずつお互いを理解してきながら今では笑顔で過ごせることが増えてきました。子どもと向き合う事とても大切ですよね。心にささりました。

発達障害の子を持つ母です。

小学2年の時にADHDと診断されました。それから、一年半ほど療育に通い、学校生活もだいぶ落ち着いて過ごせるようになったこと、本人が困っている事がないと先生に話した事などもあり療育は卒業となりました。

今は、女の子で穏やかな性格だったこともあり、周りから見ると気付かれないようです。ですが、生活の中では、やりっぱなしが多く、忘れ物、なくしものが多いです。すぐに目に入ったものに気がとられ、一つのものに集中する事が難しく、逆に好きなことにはやり始めるとやめられず過集中と、親の私は注意することが増えていきました。

中学に入ると勉強についていけなくなりました。心配するがあまり、小言はエスカレートし、子どもとの関係も悪くなって行った気がします。これでは良くない、子どもが自信を失ってしまうと、発達障害の本を読み漁り、親としての対応の仕方を学びました。

発達障害について書かれている本はたくさんあります。そして、その対応なども丁寧に書いてあります。ですが、実際、親がその適切な対応を毎回できるかと言うと難しいなと思いました。私も、口は出さない、今日は好きにさせて待とう、できない事があったら一緒にやろうと心に誓っても、小言が出てしまうことも多くありました。きっと中学生になり、本人も色々分かるようになり、悩んだり落ち込んだらもしながら生きているだろう我が子に、親の私がさらに自信を失うようなことはしたくないなと本気で思いました。

そんな時にこの記事を目にしました。とても興味深いものでした。親も、寄り添い相談に乗ってくれる人が居てくれたら、もっと子どもに優しくなれるんじゃないだろうか、もっと子どもが楽になるサポートが出来るんじゃないかと思いました。子どもの為に必要なのは、親も学び育つことなのかなぁと。

発達障害というものは、今は目にすることも多く社会にも浸透していますが、その親の支援がより進む事を願います。そして、自分もアンテナを張り、色々な情報を得て、自分の出来ることをやっていけたらと思いました。

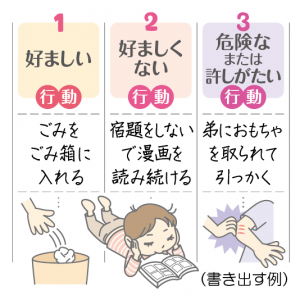

発達障害の子への接し方について、「頭では分かっていても、適切な対応を毎回できるかと言うと難しい」。その通りだと思います。専門の医師も「親の側に余裕がないとできません。空腹や睡眠不足、疲れや心配事など、心身のコンディションに左右されるので、親自身が自分をいたわることも大事です」と繰り返し伝えています(記事はこちら)。「3回のうち、1回でも適切な対応ができたら上出来」と支える側のハードルを低く設定することも、親が息切れしないコツなのでは、と感じています。(発達障害の子に対する保護者の考え方や行動のヒントを取材した連載はこちらです)

塾や学校で子どもを教えていますが、グレーゾーンの子、大人数での義務教育でその事に気づかれないまま育つ子の割合はかなり多いのではと思っています。

そういう子は真摯に向き合うと変わる子が多いですが、それには特別に注意を払う労力が必要です。いつも先生が適切な対応をしてくれるとは限りません。親御さんも悩む方は多いと思います。

この協会があることを存じませんでしたが、ニーズに合った素晴らしい試みだと思います。