深刻化する保育士不足 過酷な労働条件、平均年収363万円の低い待遇… 高い紹介料を払って業者に頼る私立保育園も

保育士の初任者研修では、書類作成や人間関係に悩むと発表した班が多かった=愛知県岡崎市の愛知学泉短大で

理想とギャップ 1年以内の離職も

「書類作成にてこずり、持ち帰ることがある」「保護者への対応、先輩保育士との関わり方が難しい」

愛知学泉短大(愛知県岡崎市)で3日、就職から3年目までの保育士ら56人が初任者研修を受けていた。参加者は班ごとに苦手なことを発表し、解決策を考える。女性保育士(20)は「同じような悩みを持つ人が多い」と感じた。

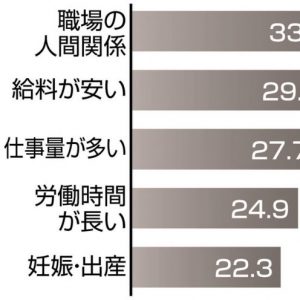

愛知県内で保育士を養成する大学や短大などでつくる県現任保育士研修運営協議会が毎年開く研修の一環。講師を務めた同短大幼児教育学科の太田美鈴准教授(65)は「先輩が忙しそうで声を掛けられないと話す卒業生もいる」と嘆く。多忙さや理想と現実とのギャップなどで就職して1年以内に辞める卒業生もいるという。

愛知学泉短大は保育士を養成するだけでなく、卒業後のケアにも注力。ゼミ担当の教授らがメールなどで卒業生の悩み相談に乗る。太田さんは「人間関係で悩むなどつまずいてもいい。せっかく憧れてなった保育士を辞めないでほしい」と願う。

厚生労働省によると、保育士の離職率は約10%。公立より私立の保育所の方が高く、早期退職が目立つ。

18歳人口が減少し、なり手自体が…

一方、保育士のなり手自体も減っている。愛知学泉短大幼児教育学科(定員120人)の入学者数は5年前、109人だったが、本年度は68人。ここ数年は定員の6割ほどで推移している。谷村和秀学科長(43)は「18歳人口の減少が理由として考えられる」と語る。

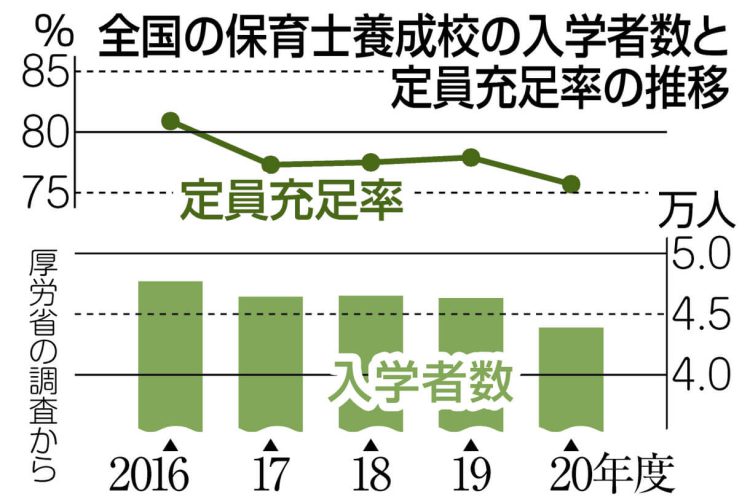

厚労省の調べでは、全国の保育士養成校の定員は2020年度、計5万7985人で、ほぼ横ばいが続いている。一方、入学者数は計4万3890人で、定員充足率は75.7%。80.9%だった2016年度から4000人近く減った。養成校で学びながら保育所などに就職しない学生らも3割超いる。

保育園を考える親の会(東京)の普光院亜紀顧問(66)は「保育士の待遇の低さや仕事の負担の重さが原因では」と指摘。地域にもよるが、保育時間が長期化し、結婚や出産を機に辞める保育士も多いという。復職時には比較的責任の軽い非正規を希望することが多く、正規職員の負担がさらに増す。

変わらぬ配置基準 「割に合わない」

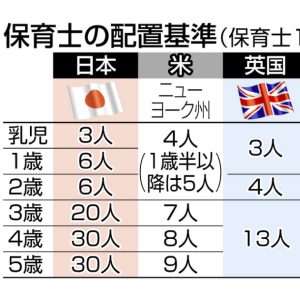

国が定めた保育士の配置の基準は戦後からほとんど変わっておらず、1~2歳児の場合、6人までを1人の保育士がみることになっている。2歳児クラスを担任したある保育士は「前と後ろに目を付けろと指導された。体力もいるし、気が休まらない」と現行の基準に疑問を投げかける。

理想は、子どもの数に対して十分な保育士を集め、各保育士の負担を減らすこと。だが、現実にはなり手は減り、過酷な労働条件は改善されず、辞める人が出てますます人手は足りなくなっている。普光院さんは「保育の質に関わる問題だ」と訴える。

給料も低い。厚労省の2019年度の調査で、全職種の平均年収は500万円(平均年齢43.1歳)だが、保育士は363万円(同36.7歳)だった。保育士の養成に関わるある教育者は訴える。「子どもの命を守るなど責任ばかり押しつけられて、割に合わない仕事になっている」

2歳児と1歳児の外遊びを見守る保育園の職員=名古屋市内で

ハローワークでも人材確保できない

保育士不足は、有効求人倍率(1人に対する求人数)にも表れている。ここ数年は2~3倍で推移。全職種の平均を上回る。

なり手不足や離職の多さのほか、待機児童対策で施設の数が増えたことや、保育士の配置人数が比較的多い3歳未満児を預ける保護者の増加、保育時間の延長で人手が必要になったことなども背景にある。

保育士の確保が、介護士や医療従事者と並ぶほど難しくなる中、約10年前から有料の職業紹介事業者を使う私立保育所も出てきた。

事業者の多くはネットで紹介サイトを運営し、求職中の保育士はスマートフォンで気軽に登録できる。事業者は各保育所について集めた情報を基に、登録者の条件に合う職場を紹介。マッチングが成立すると、保育所が事業者に紹介料を払う。

名古屋市で保育園を運営する社会福祉法人「名南子どもの家」の武田和代理事(59)は「保育士が足りないと子どもの受け入れができないから、すぐに紹介してくれる事業者に頼らざるを得ない」と打ち明ける。中部地方の山間部にある私立保育園の園長も「ハローワークに依頼しても採用できない。紹介事業者に頼らざるを得ないが、紹介料がすごく高い」とこぼす。

高額の紹介料 本来は他の職員に…

厚生労働省が2020年、紹介事業者を利用した保育所に理由を尋ねた結果、7割超が「ハローワークなど他の採用経路では人材が確保できなかった」と答えた。「紹介事業者は保育に特化しており、マッチングまでの時間が短い」と担当者。

武田さんが、愛知県内の私立保育園が加盟する「あいち保育共同連合会」で紹介事業者について調べたところ、42園が回答し、2019年度に紹介事業者を利用したのは8園だったが、2021年には15園に増加。ある園は紹介料を217万円も支払っていた。

事業者側が就職したばかりの人に転職を勧めるトラブルなどもあったことから、厚労省は2020年度、「医療・介護・保育分野等における職業紹介事業の適正化に関する協議会」を開催。早期離職時には紹介料を払い戻すなど、適正な事業者を認定する制度を始めた。

全国私立保育連盟(東京)の常務理事で、協議会の委員でもある丸山純さん(55)は「一番の課題は高額な紹介料。民間保育所は国が定めた公定価格で施設を運営しているが、その中に、紹介事業者へ支払う金額は入っていない。本来は他の職員に支払えた分がおろそかになる」と指摘する。

納得できる園を探す側には「必要」

一方、転職で紹介事業者に助けられた保育士もいる。愛知県内の20代の女性保育士は、多忙さと人間関係に苦しみ、精神的に打ちのめされて2年目で退職。その後5社に登録し、各保育園の雰囲気を伝えてもらえ、納得のいく園に再就職できた。女性は「自分だけの力では今の園と巡り合えていない。大学などで分からない求人情報もあるので、紹介事業者は必要」と語る。

保育士の求人転職サイト「保育士ワーカー」には、保育士の登録が増えている。運営する紹介事業者のトライトキャリア(大阪)によると、保育所が払う紹介料は、保育士の年収の35%。正職員で採用すると100万円を超える場合もある。野沢卓司営業本部長(36)は「ネットを通じた就活が増えている。他の職種の手数料と大差なく、妥当。35%が高いか低いかは人によって変わるだろうが、中長期的に活躍できる人材を紹介して見合ったサービスを提供している」と話した。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

都知事が児童手当半年分を一括支援するとか、第2子以降の保育料を無料にする等と公にし、その後国が後追いして、児童手当や諸々の支援について耳障りの良いことを言っています。(子ども家庭庁発足も関係しているのだと思いますが)

物価高の中、このような支援を有り難く感じる家庭はたくさんあると思いますが、それ以前に、過酷な保活をしても尚、希望園に入れない、きょうだいが別々の園に入園となることを改善すべきだと思うのですが…。

保活は今や都会だけの話ではありません。

希望園にきょうだい揃って入園することも出来ずして、耳障りの良い子育て支援を並べ立てても全く説得力がありません。

3歳以上児の保育料無料が、保育現場に混乱と更なる負担となったことは、国と自治体に届いていたのでしょうか?

本当に必要な人が利用出来なくなったり、(忙しすぎる親が子どもと向き合う時間が取れず)、我が子のことなのに面倒だと思うことを園に丸投げする親が一定数います。

3歳未満児の需要は高く、希望者が殺到し、現場が再び混乱と新たな負担を強いられるのは明白です。

そもそも保育士不足なのに、配置基準にも無理があるのに、一体誰が保育をするのですか? 未就園児の一時預かりも、定員割れで空き保育室があるにせよ、配置基準に応じた保育士しか配置していない所が多いのに、誰が保育をするのでしょう?

保育士一人当たり9千円の改善すら確実になされていない所が多いのに、どれだけ保育士負担を増やすつもりなんでしょうか!

親の負担軽減…理屈は分かりますが、保育士の負担軽減は誰がしてくれるのですか?

負担を強いる前にしっかり保育現場の改善をしてから、家庭支援に繋げて欲しい!

安易に「保育サービス」という言葉を使うから勘違いしてしまう親が出てくるのだと思います。保育士は国家資格で、専門の知識やスキルを持って「保育をしている」のであって、 サービスなどではありません!

あるアンケートに、子育て支援の最優先は保育士の処遇改善だと出ていました。家庭への支援金よりも優先度が高いという結果です。虐待報道により保育士の過酷な状況も多少報道され、改善案件だと認知されてきていることを、現場で奮闘している一人としては有り難いと思っていますが、肝心の改善がされずして支援の話ばかりが進んでいることに、強く怒りを覚えます。

私は、幼稚園教諭になって18年目になります。18年間のうちに保育環境が大幅に変わりました。今うちの園は、子ども園になり、朝7時半から夜の7時まで0歳から6歳の子どもがいます。幼稚園型の子ども園のため、3、4、5歳児のお昼寝はありません。幼稚園のスタイルをそのまま残し、時間を長くし、土曜日も預かる事になったので、私たちは今までより一層仕事が大変になりました。

幼稚園の時は、基本2時半にはほとんどの子が、バスや、お迎えで帰りました。その後に全体会議、次の日の製作準備、行事の用意ができました。今では、とにかく子供たちが帰らないので、子供たちをみながら、製作準備、なんとかくの、個々での話あい。いつも伝達がうまくいかなくて、トラブル発生。日中赤ちゃんクラスにいた先生が、夕方人手が足りなくて、突然年長をみたり、逆に、年長の先生が赤ちゃん見たり。なんでも、ありです。

休憩なんて一度もしたことありません。残業手当もらったことありません。土曜日出勤分の代休とろうとしたら「代休代休ってみんな取りすぎ。」と言われます。今の保育の現場知って欲しいです。多動障害、発達障害、医療行為、1クラスに沢山います。夕方には、手の掛かる子がほとんど残りもうカオス状態です。

子供たちかわいいです。毎日いろんな遊びをしてあげたい。幼稚園大好きっていってもらいたい。日々思ってます。でもこんな状態だとケアがしないで保育するのがやっとです。このままでは、子供たちの,将来が心配です。

最近の保育士問題について、園長が来月に職員の研修会を行うそうです。「子どもに対して保育士として接することができてるか。」「自分を見直す。」なんかうんざりしてきました。わかってるんです。わたしたちだって。長々と失礼しました。

子育てや保育に正解はないと思っています。例えきょうだいであっても同年齢であっても、一人ひとり関わり方は違います。同じ子どもであっても、その時々の状況や機嫌で関わり方は変わってきます。子どもが成人して「これで正解だった」と言えるかどうかも分かりません。

今回の虐待報道をきっかけに、役所に入る電話が増えているそうです。園や保育士に不安を感じた親や大人達の動きです。某民報キャスターも「不安を感じたら連絡を!」と視聴者に呼び掛けていました。

役所もどんな連絡であれ、受けた以上は役所の信用や責任問題もあってか、必ず園にその旨を伝えてきます。虐待は許されることではありませんが、一部の保育士の行き過ぎた行動で、保育士全員にその恐れがあるかのようにマスコミが煽り、それに過剰に反応して保育士を叩きまくるなんて、いつからこんな国になってしまったのでしょう。そんなことをしても何の解決になるはずもなく、保育士を追い込むだけです。

国は、防衛費は充分な議論もせず、増税ありきで財源を確保するのに、どうして子どもに関してはすぐに改善しないのか。財源確保が難しいから配置基準は見直さないというのは、あまりにも乱暴です!

全年齢の配置基準の見直しを求めているのに、4,5歳児のみ、25人以上に対して保育士一人を配置すると補助金を出すなど、小手先だけで、全園に行き渡る改善でないと意味がない!

今回のようなショッキングな事実があっても、配置基準の見直しや保育士の処遇改善、過度な業務負担の改善を考えないなんて、国は本気で子どものことを考えていないということを露呈したようなものです。保育士は、国からの虐待をまだまだ受け続けることになりそうです。そして、保育士や子どもの前で「子どもを見るより仕事をしていた方がいい」などと平気で口にする、想像力と理解力に欠けた、自己中の一部のモンスターペアレンツもそれに加担しています。

保育のプロの助言より、ネット情報やママ友情報を信じる親。ネット情報は一般的な情報、ママ友情報はそれらの受け売り。保育士はあなたの子どもの姿を伝えていますが、気に入らないとすぐに苦情。やりきれず、とても虚しくなります。

環境悪な場所に子どもを預けたいですか?保育士も、子どもも大変な環境下で毎日過ごしていますよ。子どもに向き合う余裕のない親も多く、そんな社会もおかしいですよね。

スイミーさんの、保育士さんの配置基準、賃金・労働条件を大幅に向上するしかありません。全くその通りでしょう。でも、今の政治は、そんな事やる気は全くありません。子供庁を、どこに気を使ったのか家庭をつけて、子供家庭庁にして、でも予算付けは先送り。やってる振りは少しはするけど、おちゃを濁すだけ。何十年も給料上がってないのは世界で日本だけ。今の、今の、政治は票の入らないところにはなにもしません。個人的に正論言っても愚痴言っても取り上げません。結集して、票を持って、対決色を明確にしていくべきでしょう。いつからこんな日本になったのでしょう。情けないですね。

子育て中の元保育士です。そろそろ保育士として、また再就職をと考えていたところ、園児虐待の事件のニュースが毎日のように報道されるようになりました。保育園で虐待はあってはならないことですが、決して他人事ではない気がしてならないです。

数年のブランク、仕事と私生活の両立ができるかなど、再就職に向けて、ただでさえ不安要素が多いのですが、この報道があり、今までにはなかった緊張感と責任の重大さ(もちろん命を預かる仕事ですので、責任重大です)、世間が保育士をみる目の変化を今まで以上に感じ、再就職のハードルが上がったのは事実です……。他にも私と同じ方いるのでしょうか…?

いつも笑顔で迎えてくれる保育士も本当は辛い事があったり、体調が優れなかったり、毎日大変で辞めたいな…て思っていたり、そう思いながらも頑張って仕事している日があるんですよ…。

保育の質の向上を保育士だけに求めずに、保育士、保護者、地域、社会全体も子どものために支えあって行くことが大切なんじゃないでしょうか。子どもが好きだから、みんな大変な労働条件の中頑張っているんです。保育士も子どもも笑顔にのびのびと過ごせるような環境になってほしいと願うばかりです。

私は一般企業の事務員から保育士に転職しました。

まず驚いたのは、労働基準法が平然と無視されていること。「休憩は難しい。それはどこへ行っても。座ってご飯が食べられるだけでも有難いのよ」と、主任に言われ、「は?」となりました。

次に、効率化の「こ」の字もない、無駄の多い現場。ICTどころか、PCすらまともに触れない人たちが「書類は手書き、下書きが当たり前」なーんて新人に言い放つんですよ。昭和どころか平成通り越して今は令和ですよ(- -;)

あと、書類は内容より文字数、沢山書く=仕事したと勘違いしてる残念な上の人たち。中身はどうでもいいんです。白紙を残すな、みたいな感じ。

そして、この世界しか知らない、自分をアップデートしない人たちの多いこと!!

特に、40~50代のベテランたち。保育指針変わったのに、未だに昔の保育を新人に胸張って教えてる。

そういう人に限って後輩いじめとかするし。

熱心に勉強されてる先生ももちろんいらっしゃいますが、この給料とこの待遇じゃ、そりゃあやる気もそこをつくと思います。

発達障害や、愛着障害から来る似たような症状の子ども、子どもは保育園に丸投げで、親になりきれない保護者が増える一方で、配置基準は70年前と変わらず。

保育時間は長くなる一方。

そんな現状で保育の質とか求められて、職員はどこに救いを求めればいいですか?

休憩なくて、正当な人件費も払われなくて、責任は増える一方。女社会の汚さもありありなんですから、非正規で働くのが楽でいいです。

本来保育士は子どもの成長を見守る、やりがいの大きい仕事です。

そう思えない要因が現場には多すぎるんです。

先日の父親が我が子を車に置き去りにしてしまった事件だって、実の父親が忘れちゃったんですよ。園が責められるようなことですか?

園がもっと○○してたら…の前に、まずは保護者一人一人に自分の子に責任もって欲しい。

1歳児24人いて、連絡ない子が1人いたとしたら、そのひとりのために保育士が1人部屋を抜けます。その間に23人を保育士3人で怪我させずに見るのも当たり前に要求されるんですよ。

その時1人がおもらししたら、残りの22人を1人が引き受けて、2人はその処理に回るんです。

せめて、園に引き渡すまでは自己責任にして欲しい。園にも落ち度が…って風潮で、園の負担が増大。

保育士にこそ支援を!!

保育士の虐待についてですが、やはり、「命をあずかっている」という重圧は大きいです。そして、年齢別の人員配置も現実にあっていません。I歳児6人を1人の保育士で保育をするのは、本当に地獄です。せめて、4人に1人です。

私が管理者となって気づいたのは、「保育士自身が報われない」ことからくるストレスです。それは、どんなに仕事をしても低い給料、最悪な人間関係、プライベートの不充実です。2点目に、入職してからのきめ細やかな研修で園の理念や業務内容を教えていかない、「教育」「育成」が全くなされないことが大きな原因ではないかと思いました。そのような育成計画も殆ど無いまま、古いしきたりの「年功序列」でリーダーが決まり、風通しの悪い職場・・・これが現実だと思います。

虐待は、絶対にしてはなりません。こどもの自尊心を損ねてしまうからです。ただ、現場の者から言わせていただくと、国からの愛情も、管理者からの愛情も注がれていない保育士たちです。現状をもっと知ってください!!「人が人で無くなる状況であることを」

私はこの「保育」の仕事を誇りに思っているので、この暗い現状を自園から変えていきたいと思い、日々職員と頑張っています。そして、現状を沢山の方に知っていただけるよう発信をもっとやるべきであると思っています。

派遣保育士をしていたとき、9時間拘束、休憩1時間で8時間分の時給で働いていました。

しかし、休憩中は連絡帳や成長記録、週案など事務作業に終われる毎日…。

食事は1歳児の給食と同時にとるので、全くの無給の1時間が毎日でした。

休憩が取れないことは理解している、が、仕事をしているので時給をくださいといくら訴えても(派遣事業者、園ともに)受け入れてもらえなかった。

休憩無し、無給の1時間を含めての“保育士の低い年収”です。

現状をもっと知ってほしいです。

他の職種にこんな待遇がまかり通っているとしたら教えてほしいです。

私の勤めている保育園も、新人保育士さんが2人辞めています。明るく元気に頑張っていたのに…。市立保育園ですが、ベテラン保育士さんはなるべく自分達の仕事を増やしたくない、体力仕事やウンチのオムツ替えはしない。プライドばかり高くて、自己管理も出来ず太っている。

小規模園の立ち上げから園長をしていた時、1.2年目の若い保育士や栄養士なのに、ギリギリの人数でやれと会社から言われ、安心、安全な保育をするために、毎日胃が痛くなる日々。人が足りないし高い紹介料を払って採用したのだから、辞められたら困ると言われ、未熟な保育士に気を使う事も多い中、私のボーナスが、手取りで15万円で、唖然とした。サービス残業なしをうたっている会社で、給食の補助や保育にも入っているため、事務仕事はサービス残業でやるしか無く、待遇に、不満を持つ保育士の対応にも追われた。

こんな運営では、いつか問題が起きると思い、2年で体調を崩して退職した。

認可園との待遇が違いすぎる。

私と同じ様な経験をした方、沢山いると思います!!

今回の事件を受けて、改めて子どもに寄り添う保育とは何かを考えました。日頃の自分の行動を振り返りながら、1つずつ前に進んでいこうと思っています。

さて、私の勤める保育園はとても恵まれた処遇だと思います。

有休は月に一回必須で取る。普段の休憩も保育から離れて1時間確保。人員配置も手厚く、例えば1才児クラス8人に4人の大人がつきます。他のクラスでも担任は二人体制で、パートやサブで補いあうことで、事務仕事で抜けたり、行事準備なども回している小規模園です。

その法人の考え方として、保育士の心身が健康であることが基本で、それにより子ども達の保育の質が向上出来るという考え方です。人間関係も良好だと思います。

保育の仕事は、肉体労働であり、メンタルもまた過酷になることがあり、本当に神経を使う仕事だと思います。最近では発達障害に関する事案も増えています。学びは常にあり、保育現場は進化しています。

だからこそ、配置基準は大切ですし、のりしろ部分が必要なんだと痛感します。先生同士がカバーしあってこそ、子どもの安全安心は守られます。

子どもたちは先生が元気であるとそれだけで安心します。

「子どもは社会の宝」だと言うならば、大人も子ども社会全体で共に育ち会うことにもっと本気にならないといけないと思います。

後で大きなツケが回ってきてからでは遅いのです。

目の前の子どもたちは日々成長しています。1つ1つの子どもの発見、いざこざ、思いを見逃してはいけないと保育士として強く思います。

だからこそ、もっと現場の声を聞いてあげて欲しいと思いますし、声をあげて伝えていく必要があるのだと思います。

一生懸命な先生方がずっと笑顔でいられますように…。

家庭でどんな親であろうとも、プロとして職場で同じような感情を持ち込んではならないと思います。我が子ならもっと怒ってる。と思うことは多々あります。しかし、子どもには色々な背景があり、色々な育て方があります。保育士ひとりの考えで不適切な発言や行動はしてはならないと思います。人と人の職場なので、相性もあり、合う合わないが出てくると思いますが、保育士は近所のおばちゃんでもなく、ただただ子どもが好きなだけでもなく(←こんなの当たり前)、国家資格を得て保護者対応や子どもたちの配慮・援助などの専門知識を学んできたのです。

以前働いていた職場には ひいきをする保育士がいました。月齢や発達を無視して未満児にも関わらず集団でまとめようと必死な保育士もいました。しかし、ニュースにもありましたが『凄くいい先生だった』と言うことばに騙されてはいけません。保護者の方々に伝えます。【子どもの反応が全てです!】と。いい先生と見えている先生も、クラスに入れば別人で、親には信頼関係が築けるようにといい事や良き態度をとりますから。 そんな保育士が少なからず居ます。そうでない保育士の方が当たり前ですが多いですけど。

ただ言えるのは、【本当は子どもが大好きで 一人ひとりとゆっくり関わってあげたい】【大好きな子どもたちと毎日楽しかったと思えるように遊びたい】その夢を持って保育士になり、もちろん楽しかったです。けれど、事務作業が多すぎる。クラスの仕事をしてくださっている先輩より早く帰れない。休憩なんてものはない!子どもをみながら一緒に給食を食べる時間は休憩に入っている。休憩行ってきます。と言い職員室に行っても帳面を必死に書き、手紙や壁面づくりをしている、など。保育士は子どもの安全を確保するためトイレをも我慢しています。なにより、人手不足な上に低賃金すぎる。週3日のパートをした時も4人もの支援加配を担当させられました。

子どもが好きで結局保育士が天職なんですけど 命を預かっているのに割に合わない。とにかく、正規職員を増やしてほしい。正規職員の年齢制限をあげてほしい。他にも数えきれないほど改善してほしいことはあります。

子どもを虐待したくて保育士になった人はいないと思います。

現場の環境改善を強く望んでいます。

私は保育園に勤務していましたが、子ども主体ではない保育士、マニュアル通りの保育士、自分がない保育士、子どもを枠にはめたがる保育士、同僚イジメ、絶対的なベテラン保育士、無意味な会議…現場が嫌になり退職しました。その後質を求めて小規模託児所を6年経営。現在は、3人の子を育てながら、チャイルドコーチングアドバイザーとして活動しています。

私自身30歳から40歳の間に、自分自身をみつめ直し、本当の自分を知ることで、見える世界が変わりました。様々な問題に対して、周りが、世の中が変われば…と不満ばかり抱いていましたが、世の中はまだまだ変わりません。アンチが声をあげたところで何もかわらないのです。だったら私自身動きます!自分で考え、行動できる人を増やしていけば、すこしは世の中も変わるだろう!そう考えました。質の高い保育士が集まれば、質のよい保育が生まれ、質の高い園になります。保育士自身が、自己認識・自己受容できなければ、子ども達を、保護者を受容できるはずがありません。人を相手にする職業の方には、一番必要な事だと思います。ただ、自己認識・自己受容は本当に難しいです。だからこそ、第三者の手助けが必要だと考えています。最近では、虐待報道をきっかけに、保育士限定セミナーを開催しようと動いています。正直、参加率はかなり低いです。この手の活動は難しいです。

情報が溢れる社会、今ではオンラインセミナーも増え、情報を共有したり、様々な問題について考える場はたくさんあります。しかし、保育士の本質にせまり、自分自身をみつめ直す場はなかなかありません。コーチングアドバイザーとして、そういった場を作りたいと動いています。目の前で起きている問題に対してどう考えて、どう行動するか。虐待をしそうな自分をコントロールできるのか、虐待している人を目の前に動けるのか?疑問だらけの保育を変えようとしたのか?納得いかない同僚に意見を言えるのか?子ども達を差別していないか?低賃金に対して行動を起こしたのか?ありえない労働環境に対して行動を起こしたのか?保育に限らず、世の中の様々な問題に対して、問題そのものを問うだけでは何もかわりません。まず自分自身はどう考えるのか、どう行動するのか、自分自身をみつめ、気付き、考える場が必要だと思います。全ては自分次第です。

58歳の保育士です。保育園で、他の保育士達と虐待事件の話をよくしています。

名前と顔写真が、拡散されて、あの3人の保育士達は、まるで見せしめのようで、ワイドショーでも、連日報道されています。その保育士達にも、家族がいて、子どももいます。今度は、その子ども達が、いじめに合って、辛い思いをするのではないかと、心配になります。

もちろん、園児達への言動は、反省すべきだし、子どもの人権を尊重する為には、どのように改善していくのか知恵を絞り、改革していくべきではあります。自分の子どもでも、なかなかオムツが外れずに、失敗ばかりで、イライラした時に、子どもに、感情的に責めたことがありました。好き嫌いする時に、何で食べないのかと、怒ったこともあります。今では、気持ちにも、ゆとりが出来て、あの頃は、未熟だったなぁ、子どもに悪かったなぁと、振り返られます。

昔は、祖父母がいて、色々と言い聞かせたり、子どもを可愛がり、保育士にも、感謝の言葉をよくかけてもらっていて、日々の苦労も、報われました。ここ数年は、核家族で、朝早くから、遅くまで仕事が忙しく、気持ちに余裕がない保護者が増えています。それだけが原因ではありませんが、食事や排泄、着脱等の身の回りの事が、出来ない子ども、しつけが出来ていない子どもが、増えています。特に、聞く力が、育っていなくて、話を落ち着いて聞けない子どもが、急激に増えています。小さい時から、しっかりスキンシップをとり、言い聞かせながら、子どもの声も、しっかりと受け入れる気持ちのゆとりが無い家庭が、増えている気がします。

子どもは、未来の宝物です。そんな宝物をもっと、家族で、社会で、大切に育てていけたら、希望が広がります。保育園も、保育士の資質を向上していくには、研修会で勉強する機会を確保すること、ゆとりのある優しい思いやりを持てるには、安心して休みを取る事が出来る環境も、大切です。それには、子どもに対して、ゆとりのある保育士の数も、必要です。ギリギリのラインで、人件費を押さえ、充分な保育遊具、用具をそろえる事も難しい環境では、難しいでしょう。

余裕もなく保育士達が、イライラ、身体と心に疲れや不満をためていけば、その不満や怒りの矛先は、一番弱い立場の子ども達に、向かってしまいます。貧すれば鈍すると言うように、保育士が、気持ちに余裕を持って、働ける環境整備が、大切です。

現在、私の周りでは、保育士の虐待事件を受けて、自分自身にも心当たりがある人は、自分の言動にケチがつけられる位なら、もう何も子供に言わないし、構わないと決め込んで、殆ど仕事放棄に近い状態になっている人がいます。思考停止状態で、これまた周りを振り回しています。子供に寄り添って来た保育者は、何も行動は変わっていません。しかし、仕事がしにくくなっている感は否めません。そして、そのことが年度末に多くの退職者を生むのではないかと心配しています。

子どもたちの預け先がなくなっても、社会は保育者を責め続けるのでしょうか?

現場は今いろいろな意味で本当に混乱しています。

虐待の一因が、職場環境にあるとしても、その環境の中で、虐待する人、しない人が居ると言うことは、結局、その人の人間性に問題があるのではないかと、長く現場にいて思います。そして、自分自身も時には平常心ではいられないこともありました。何とか抑えてきましたが、なかなか大変な事でした。加えて女性には生理も更年期もあります。望まなくても感情の波にのまれそうになることがあるのではないでしょうか。以前勤めていた保育園の園長先生は、そういう時は、保育から抜けてコーヒーでも飲んで一息ついて良いんだよと言われていたことを、最近よく思い出します。

スイミーさんのコメントに涙が出ました。気持ちを分かってくれる人がいると思って、泣いてしまいました。こういうコメントを全国ニュースで放送してほしい。吊し上げのような報道をすればするほど、一生懸命に頑張っている保育士は辛い思いをし、萎縮します。

改めるべきことは、明らかにおかしい配置基準、子どもの最善の利益を無視した経営、低賃金での長時間労働と重い責任を保育士に強いる。どんな過酷な環境下で子ども達と向き合っているのか知らない人達に、保育士や園を批判してほしくないし批判すべきところが違います。

虐待はあってはならないことですが、そこまで追い詰められての労働環境も現実なのです。今回の報道でますます人手不足に拍車がかかり、現場の保育士は更に疲弊することになると思います。現場で子ども達と向き合っている一人としては、本当に辛いです。

給料が低いのもあるけど若者達が保育士をやめる背景に高年齢代の保育士のパラハラ問題があると思います。体力仕事は、若者達にふるはわかりますが、本人達はしゃべっているだけ子供がけがしたら仕方ないで済ませ若者がけがさせたらなんで見ていなかったの!!と怒られる

これも若者の離職率の一つだと思います。

男性保育士です。現場で20年以上働かせていただいております。

保育現場の過酷さや無賃の残業、行事準備など人の命を預かる他にもたくさんの仕事があります。上司からのパワハラ、若い先生たちとのコミュニケーション、低賃金、休みが取れない、休憩も取れない…心が休まる時間はありません。子どもたちの笑顔のみで働いています。現在は子ども以上に保護者の皆さんの対応にも悩む日々です。

そんなに過酷な状況ならば辞めてしまえば良いと思う方もいらっしゃると思いますが、自分にも家庭があり、家族よりも仕事を優先にしなくてはいけない時も多すぎますが、保育園に来ている子どもたちを保育し、守らなくてはいけないんです。

だからと言って、体罰や暴言などを許してはいけません。

コロナでたしかに現場は今まで以上に大変になりました。まずは保育士不足の解消、賃金考慮、パワハラ等の問題、たくさんの課題を良い方向にもっていく法案などをただただ待つしかない現場の1人です。

現役保育士です。正規職員ですが、某企業運営の保育園へ転職し、以前は340万有りましたが現在は薄給で年収250万に届きません。そんな中、子どもの尊厳や笑顔を守るため必死になって企業運営側の訳わからない多くの縛りと苦戦しながら長時間日々保育してます。今、虐待する保育士が取り上げられ本当に驚き心痛みます。しかし多くの保育士は子どもと向きあい、子どもの尊厳や笑顔やを守るために頑張っていらっしゃいます!

日々の保育の中で子どもの安全を守る為に、見た目虐待と思われる行為をとることもありますが、危険回避する時で決して日常ではありません。もし日々常に大声で怒鳴る、手を引っ張る、叩くなどの行為がある園の場合は虐待日常化してるかもしれません。問題はそうでは無く、偶々見た虐待行為と思われる場面やその場限りの時、その前後の経緯を知らず虐待だ!と決めつけてしまう事が危ないのではないかと思うのです。よく周りを観察してみて、近くの住人によく有る事なのかなど話を聞いてから判断しないといけないのではないかと思います。もしかすると子どもを守るための行為だったかもしれませんから。

保育士や各家庭でも同じで即虐待だ!と決めつけるのでは無く、よく周りを観察し話を聞いて虐待なのかどうかを見極める事が大切だと思います。私もこの仕事をしていて全く大声を出してはいけない、絶対子どもへ動きを止める等静止行動してはいけない、と言われれば絶対にしないとは言い切れません。そして子どもの安全や笑顔を守れません。時と場合には安全や笑顔(命)を守る為、事故や事件を未然に防ぐために大きな声で注意喚起したりする事も有ります。

虐待する保育士を擁護する気は全く無いし逆に許しません!しかし、中にはその場限りの一場面を切り抜いて見ただけで決めつけて虐待保育士や!と言われる保育士もいらっしゃるかもしれないと思うと、同じ保育士として心痛みます。

保育歴18年の保育士(元幼稚園教諭)です。持ち帰り、無休の残業は当たり前、もちろん、休憩はなし(休憩するからと保育現場を離れるられるはずもなく)そんな幼稚園現場で、手取り17万程だった為実家の両親に支えてもらいながら、夢中で働いた独身時代。

結婚後は保育士パートで勤務し、休憩があることに感動。しかし、実際は午睡中ちょくちょく起きる子供に対応しながらの見守りノート書き、制作準備しながらが休憩時間。賃金は1時間分引かれるけど、30分別室でコーヒーが飲める日はラッキー。

国家資格なのに安い賃金。長く勤めれば腰痛持ちは当たり前。こんな割に合わない仕事でも子供の成長を助ける事が喜びであり、誇りでもあるから働く人がほとんどです。

しかし、虐待の世論ばかりが出てくるようになり、虐待と子供の成長を願っての教育との境界の線引が難しく園のトップも神経を尖らせるようになり、現場では仕事の意欲を失ってきている人が沢山出てきています。

虐待はあってはならないことですが、縛りすぎると、子供の為に時に愛を持って危険な行為を強く叱る事もできません。ただ預かるだけなら、資格はいりません。身を削って働く保育士の処遇改善はもちろん、これから未来を支える子供たちに必要な教育ができるよう暖かく見守って励ましてほしいです。

虐待は、あってはならないことで、被害にあったお子さんや保護者の方のメンタルケアを丁寧に行ってほしいと思っています。自分も保育士として働いていますが、これは、他人事ではないと頭の中に入れながら保育をしていこうと思いました。

保育者の取り巻く環境が過酷だからこそ虐待にはしってしまったのかな?とも考えています。←今回の3人の保育士を養護するわけではありません。

実際に働いていて、3歳未満児(0歳〜2歳)は自分の気持ちを言葉にして伝えられず、噛みつき、ひっかき、叩くなどが起こってしまいます。その中で、限られた保育士で見ていかなければならず、目が届かず怪我を負わせてしまい、保護者からはクレームがきてしまう。さらには、連絡帳、月案、週案、日誌、1ヶ月ごとの製作、クラスだよりなど事務仕事などに追われ、保育士自身の心のケアが行き届いていないのも、原因の1つではないかなと考えています。

1人の保育士として、今回の事件は、大変申し訳なく思っています。被害にあわれたお子さんや保護者の方が、また笑顔で安心して、生活が送れることを願っています。

静岡の保育士3人が書類送検ではなく逮捕になったのはどうしてなのか、今まで学校などでの体罰で怪我をした子供が多いにも関わらず逮捕されていないのにと思います。確かにあの3人はいけないことをしてきたのですが、この件で今後保育士不足はますます多くなると思います。保育園に1、2才児を預ける親が多くなっています、その中には働いていなくても預ける人もいます。家庭事情もあると思いますが、明らかにおかしい人もいて、それで保育士の負担が大きくなり負の連鎖が起きています。園に預ける基準をもう少し考えてほしいです。本当に必要な人が利用するべきで、預ける時間は8時間までとか、土曜保育も有料にすべきです。もっと現場の声を聞いて反映してほしい。

虐待が社会問題となり、特定の保育士を非難することに社会は終始しています。たしかに、虐待は絶対にあってはなりません。許されることではありません。しかし、本当に非難されるべきは、保育士・保育所で働く方々の現実を知らない社会ではないでしょうか。保育士の方に、低いお給料、人手不足による過酷な長時間労働・処遇に見合わない重すぎる責任を、一方的に課しながら、質の高い保育だけは求める社会こそが、まず「保育士を虐待」してるじゃないかと思ってしまいます。虐待を減らすには、保育士さんの配置基準、賃金・労働条件を大幅に向上するしかありません。