通級指導とは? 困難を抱える子が通常学級に在籍しながら別教室でも学ぶ 現場の取り組みや体験談、課題を取材しました

通級指導で男子児童としっぽ取りをする中室匡雄さん(左)=名古屋市守山区の森孝西小で

1対1で困り事に応じて支援

「まず上靴と靴下を脱ごっか」。名古屋市守山区の森孝西小学校の通級指導教室「あおば」で、通級担当教諭の中室匡雄さん(46)が、低学年の男子児童に声を掛けた。児童は教室にあるトランポリンに向かい、楽しそうに跳ね出した。

その後は、腰からぶら下げた「しっぽ」を取り合うしっぽ取りをしたり、長縄を跳んだり。一見遊んでいるだけに見えるが、児童が抱える困り事の解消に向けた狙いが隠されている。

「あおば」は、この児童を含む森孝西小学校に通う10人と守山区内の4小学校の7人が利用する。1人につき週1こま、中室さんと1対1で困り事に応じた支援に取り組む。この児童は、姿勢を保つのが苦手で授業中に座っていられない、周りのペースに合わせられないといった悩みがあった。

「しっぽ取り」にも狙いが

中室さんは着席の姿勢を保つには、バランス感覚や筋肉をどう使うかを調整する力が必要と判断。片足でトランポリンを跳んだり、掛け声に合わせて高く跳んだりするよう指導した。しっぽ取りは、床に置いた複数の輪の中から足を出さずに自分のしっぽを守りつつ相手のしっぽを狙うことを通じて、周囲に気を配る感覚を養うことが狙いだ。

中室さんは「他の子と比べるのではなく、わが子が困っていることを整理し、理由を探るのが重要」と話す。例えば、忘れ物が多いなら、連絡帳に書き忘れたのか、書いたが確認し忘れたのか、準備したが持っていかなかったのかを見極め、それぞれの状況に対して解決策を考えるのがいいという。「通級を頼ってもらい、一緒に子育てを考えたい」。中室さんは願う。

◇似た悩みを持つ保護者からアドバイス

通級に通えたことを褒めてあげて

三重県鈴鹿市の女性(51)の高校3年の長女も、担任の勧めで小学2年から別の学校で通級指導を受けた。女性が車で送迎し、授業中は教室の後方で先生の接し方を観察。どんなに小さなことでも褒める姿勢を学んだ。小学3年になると6時間目の後に通級があり、疲れて嫌がったことも。相談者には「息子さんが通級に通えたことをたくさん褒めてあげて」と助言する。

「学校によっては専門性のない教員が指導している場合もある」と注意を促すのは、名古屋市中川区の女性(53)。現在中学2年の娘には、読み書きに困難がある「ディスレクシア」の症状がある。小学2年の後半から国語の時間に通級で音読などに取り組んだが、3年になると算数のプリントをやるように。担任が内容を決めていると知り、通級指導担当に相談すると「個人で見てもらいたいなら特別支援学級へ」と言われ、3カ月でやめたという。

別の専門機関の助言で事態が好転

次男が小学校入学後に、けんかなどのトラブルが増え、担任に叱られてばかりだったという愛知県豊田市の女性(60)は、親子で市のこども発達センターを受診。医師から「問題があった時は、先生に起承転結で報告してもらって」と助言を受けた。以降は学校側の状況把握が整理され、原因が相手にもあったなどの理由で一方的に叱られることがなくなったという。「学校や先生の態度がこんなにも変わるのかと驚いた。自信を喪失させないためにも専門機関に相談を」

横浜市の女性(66)の息子も小学校時代にトラブルを起こした。こうした子どもへの対応について、「毎日のルーティンをつくり、違うことをする場合は写真や絵カードで説明し、本人が納得してから行動させるのがいい」と提案する。

通級指導の利用者は増加中…課題は?

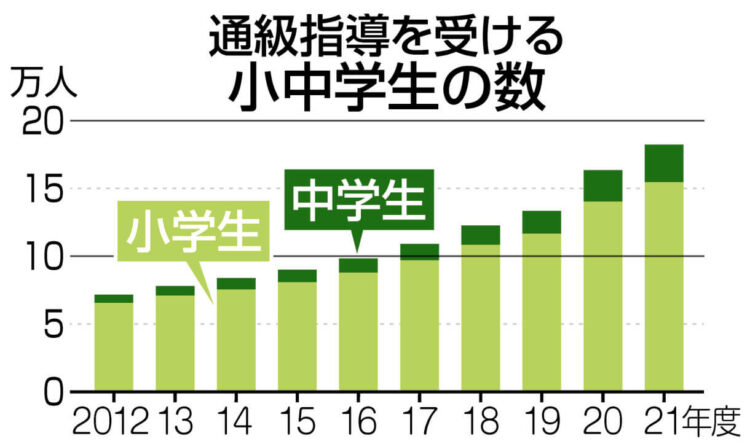

通級指導を利用する子どもは増え続けている。1993年度に小中学校で始まり、2018年度には高校でも制度化された。文部科学省によると、2021年度には全国の小中学生の1.9%にあたる約18万2000人が利用。2012年度の2.5倍になる。その一方、小中学生の数は2012~2022年度に1割減っている。

全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会(東京)の大関浩仁会長によると、課題は2つあるという。

1つは環境面の整備だ。東京都では担当の教員が各校を巡回する方式だが、名古屋市のように通級指導教室がない学校の児童生徒については、保護者が設置校に送迎する必要があるケースも。さらに、定員が埋まり、希望者が通えない場合もあるという。

もう1つが保護者の理解だ。両親が同意しても、祖父母が「うちにそういう子はいない」と反対し、指導につながらないケースも多い。大関会長は「発達の偏りがあり、困難を抱える子がいることを理解し、抵抗感なく支援を受けてほしい」と呼びかける。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

子どもが通級を受けていました。一日に数時間抜けるのですが、抜けた後のフォローが難しいと感じました。

うちの子は少しでも分からないことがあると不安になってしまうので、「このあいだ抜けた国語が分からない!」と家で大騒ぎでした。学校で先生が休み時間にプリントなどを渡して説明してくれるのですが、それでもうちの子は分からないと言っていました。

確かに、その場にいないと分からない雰囲気や授業の流れなどがあるので、そこを上手くフォローする必要があると感じました。しかしそれを忙しい担任の先生にやっていただくのは申し訳ないので、家でできることを含め、何か他にいい方法がなかったかなーと、今でも気になっています。

妻が通級指導教室を担当していた期間があります。勤務校で妻の後を引き継いだのは短時間再任用の先生2人で2年間、その後、通級指導教室は休止されたそうです。

原因は「先生が足りない」であるらしい。加配されたり定数化されたりしても想定よりも退職者が多かったり、採用試験合格者が少なかったり、講師のなり手が見つからなかったり…それで優先されるのは学級担任と支援級担任という経緯と思われます。

若者に選ばれる職業に戻さないと子どもたちに迷惑を掛けるんです。