小学校の宿題なくして大丈夫? 川崎市で唯一やめた校長先生に聞いた 子どもは好きなことを 教員は指導が減って…

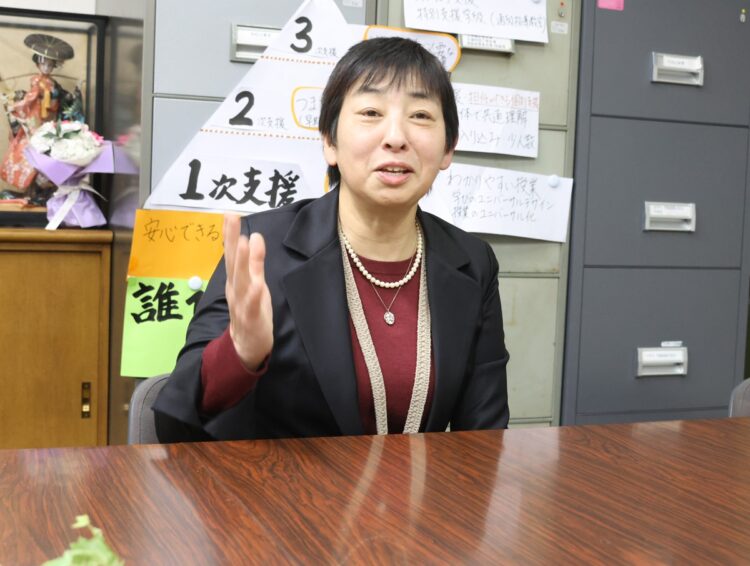

宿題をなくした片山純子・川崎市立東住吉小学校校長

一律の宿題が自主的な学びを奪う

―宿題廃止はすでに取り組んでいる学校があり、ドキュメンタリー映画「夢みる小学校」や「夢みる校長先生」でも取り上げられています。東住吉小での宿題廃止はこうした学校の影響を受けたものなのでしょうか。

何かを見たり、読んだりして影響を受けたのではないんです。宿題をなくすことを決めてから調べてみて、宿題をなくしている学校が全国にいくつかあることを知りましたが、背景にある思いは同じと感じました。

宿題だけに特化した考えがあったというよりも、日本の教育の現状を鑑みたとき、社会や学校のあり方、個々の生き方など、あらゆるものが多様化し、大きく変化しています。中央教育審議会の2021年の答申では、「令和の日本型学校教育」として、「個別最適な学び」「協働的な学び」が掲げられています。多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく育成することと、子どもたちの多様な個性を最大限に生かした学びの充実を図ることが求められています。

その中で、なぜ宿題だけ一律で出す必要があるのか。35人学級では色々な子がいて、宿題が簡単すぎる子、難しすぎる子の二極化が進んでいます。適当にやってくる子もいます。宿題を通じて「家庭学習の習慣がつく」「学校での学習が定着する」と言いますが、家庭学習は本来、家庭の役割ですし、多様な子どもたちに一律の宿題を出して、学習の定着に結びつくのでしょうか。教職員の働き方改革が課題となる中で、先生たちが宿題の準備や丸付け、提出していない子への指導などに追われていることも気になりました。

宿題の起源を調べてみると、1881(明治14)年に学校の夏休みが導入され、学習のリズムを崩さないように教員が課題を出したのが始まりのようです。昔は子どもに教える場は学校しかなくて、先生しか教えることができませんでした。でも今、放課後や休日の学びは多種多様になっています。

東住吉小の学区はもともと家庭の教育力が高い地域で、高学年は学習塾に通う子も多い。3分の2以上が中学受験をします。学校の宿題が負担になる可能性もありますし、一律の宿題が子どもたちの自主的な学びを奪っているのではないか、家庭学習の習慣づけに宿題は果たして有効なのだろうか、本来は家庭では児童の興味や関心のある学びを進めることが大切なのではないかと思うようになりました。

絶対に続けたい教員は誰もいない

―宿題廃止はどのように決まったのでしょうか。

校長のトップダウンでは教職員の理解は得られません。昨年4月の職員会議で「“宿題原則なし”に向けて」とする資料を配り、宿題について教員42人に改めて考えてもらいました。ある教員は、子どもと担任それぞれの視点から「宿題をやらされている子が多く、目的を持って取り組む子は少ない。忘れる子はいつも注意され、意欲がますます低下してしまった」「宿題の作成、丸付けなどに追われ、放課後や休日の時間まで使ってしまった」などと問題点を考察してくれました。

先生たちが宿題に意義を感じていて、続けたければやめることはなかったのですが、全体的には廃止賛成が多くて、「絶対続けたい」という教員は一人もいませんでした。

ある学年の先生たちからは「低学年のうちは学習態度の定着を図るためにも、ある程度宿題を出してもいいのではないか」という提案もありましたが、宿題廃止の狙いは、子どもたちの家庭での学びを主体的にしたいということ。宿題がなくなった高学年から家庭での学びを主体的に出来るようになるのかを考え、思い切って1年生から6年生まで全学年で宿題なしにしました。宿題がある学年とない学年があるより、「とうすみ(東住吉小の略称)では宿題がない」とはっきり説明しやすいですしね。

昨年5月末に配布した学校だより6月号でまず「放課後の学びを考える―宿題は本当に必要か」という文章を掲載して、6月下旬の学校運営方針説明会で宿題なしの方針を示しました。学校だより7月号で、夏休みからの「宿題なし」スタートを報告しました。夏休みの絵日記や自由研究もなしです。

宿題をなくした川崎市立東住吉小学校の校舎

放課後の過ごし方は親子で考えて

―夏休みの宿題というと、読書感想文やアイデア貯金箱などのコンクールが思い浮かびます。

さまざまなコンクールがあることは案内して、学校でまとめて送るものは提出を受け付けました。子どもがやりたいことに取り組むことが「宿題なし」の狙いなので、コンクールへの応募を阻むものではありません。

夏休みに家族でどこかに出かけるでもいいし、やりたいことに思いっきり取り組めばいい。でも、その結果を何かにまとめて宿題として学校に提出する必要はありません。従来の夏休みの宿題は、自由研究といっても自由じゃなくて、「何かやらなきゃ」と、できあいのものに無理に取り組む子もいたので。

―長期休み以外の放課後などは、どういうことに取り組んでほしいですか。

放課後の過ごし方は、家庭や子どもが主体的に考えてほしいと思っています。本好きな子なら家に帰ってからずっと本を読むのもいいですし、保護者と一緒に夕食を作るのもいいですよね。運動や工作でも。

―毎日の宿題は国語や算数のプリントや教科書の音読のイメージが強いですが、確かに料理や運動、工作も学びの一環ですね。

大事なのは国語や算数で100点を取ることではなく、非認知能力を高め、学びに主体的に向かう力です。

これまでの日本の教育は、子どもに与えすぎでした。「1年生から主体性を身につけるのは無理です」という人もいますが、じゃあ、いつならいいのでしょうか。本来は乳児期から子どもに主体性を持たせるべきではありませんか。「主体的にと言っても何をしたらいいか分からない」という保護者には、子どもと一緒に教科書を開いてみながら、子どもと一緒に考えてほしいです。

保護者が慌てだしたのも、宿題をなくして良かったことの一つ。どうしたらいいか自分で考え出したのです。子どもも大人も模索してほしい。出されたものをやって学びと満足せず、好きなものを見つけてほしい。今はいろんなところに学べる場があります。宿題にこだわらなくていいのです。

たとえば社会の授業でごみの流れを取り組んでいるときは、授業の一環として家庭でごみについて調べてきてもらうこともありますが、これは宿題というよりも課題として捉えています。

―「宿題なし」に対する保護者の反応は。

低学年の保護者からは、「家庭での学習習慣が身につかない」という声もありますが、それは学校ではなく家庭で養ってくださいと考えています。たかだか1日5~10分の宿題に取り組むことで習慣付くとも思えません。

「学習教材を契約したり、塾に行かせたりしろということですか」という保護者もいましたね。年度末に実施した学校評価アンケートでは「宿題を復活してほしい」と書かれていたり、市政に関する問い合わせなどを受け付ける市役所の窓口「サンキューコールかわさき」には「勝手に宿題をやめていいのか」という苦情が寄せられたりしていました。新しく何かを始めたり、変えたりするときには反対の声が強くみえるもの。少数派だと思っています。

一方で、直接「やめてもらって良かったです。私も宿題について疑問視していました」とお話してくれた保護者もいました。PTA役員とも話して、今年2月にPTAのボランティアが発行した広報誌「とうすみ」のインタビューに応じ、宿題廃止の目的や反応について、前向きな記事を書いてもらいました。

私としても気になっていたのは、保護者にきちんと納得してもらえるか、ということです。「先生が楽をするためじゃないのか」と言われるのは悔しい。学校こそが学びの場。学力は形式的な宿題ではなく、授業を通して身につけるもの。教師は授業で子どもの学力向上を図ります。

東住吉小では2022~23年度、市教育委員会の研究推進校として、「誰一人取り残さない」というテーマで特別支援教育に取り組んだのですが、2024年度はそこから発展させて、できない子をできるようにするだけではなく、できる子はもっと違うやり方や考え方でできるようにしようというUDL(Universal Design for Learning:学びのユニバーサルデザイン)に全学年で取り組んできました。

子ども主体の学びに私たちも授業の中でチャレンジしています。放課後は宿題ではなく、やりたいことや学びたいことに主体的に取り組んでほしい。UDLと宿題なしは、ぴったりつながることに気づきました。

宿題をなくした川崎市立東住吉小学校

丸付けの残業なくして児童とふれあう

―児童の反応はいかがですか。

「宿題を出して」という子はいませんね。大きく変わったことはまだないかもしれません。でも宿題がいやだった、苦しかったという子もいると思います。

―教職員の働き方にも変化はあったのでしょうか。

宿題の準備や提出しない子への指導に当てていた時間を、授業の準備や子どもとのふれあいに当てられるようになったと思います。先生たちも情報通信技術(ICT)が進む中でどんどん忙しくなり、なり手が減り、欠員状態が続いています。教職員の働き方改革を言いながら進まない。なんでこうなったんだろう?と考えたとき、学校が引き受けてやることが増えすぎたということに思い至りました。

先生たちもまじめだから、宿題をちゃんと準備して、みんなが提出するように指導して、丸付けのために残業したり、子どもたちが昼休みに遊んでいるときに先生は給食を食べながら丸付けをしたりしている。隙間時間に宿題のコメントを書いたり、印刷をしたり準備したり。今まではそんなことが当たり前でしたが、見直して変えていく必要がありますよね。

―今回、川崎市議会の代表質問で市内に宿題を廃止した小学校があると取り上げられ、ある市議はX(旧ツイッター)で「川崎市にも夢みる校長先生がいるのか」と投稿していました。

今日から代表質問がはじまりました。

自民党の質問。

宿題を無くした学校はあるのか?

「小学校で一校ある」

川崎市にも夢見る校長先生がいるのか🤩夢見る校長先生(子どもファーストな公立学校の作り方)はコチラ👇https://t.co/mr3aeirjdp

あ、写真は旧本庁舎跡地。

内容と全く関係ありません。 pic.twitter.com/3CDPv4t06Z— 市古 次郎「川崎市議会議員」いちこじろう (@jiro_ichiko) February 27, 2025

質問通告を受けて、市総合教育センターから各校に宿題廃止に関するアンケートが来たときも、「保護者が市議に苦情を言ったのかな」と思ったんです。でも好意的な取り上げられ方だったようで、意外でした。

―池之上健一教育次長の答弁によると、川崎市内で宿題を廃止しているのは東住吉小だけでした。

えっ、そうなんですか。

―宿題廃止について、他校の反応は。

区ごとの支部校長会で宿題をやめましたと話すと、中には「夏休みの宿題をやめたい」という校長先生もいます。でも積極的にやめていこうとはならない。宿題はどうしてそんなに重たいものになったのでしょうか。疑問を持って重い鎧を脱いだら、意外にいいことがあったりするのに。

宿題以外にも当たり前を見直したら

―東住吉小で校長を務めるのは6年目とのことですが、ほかにも改革に取り組んでこられたのでしょうか。

学校でのウサギの飼育はやめました。ペットを飼っている家庭も増え、学校で生き物を飼う必要性は薄れてきている一方、世話は教員にとって負担です。最後にいたウサギは私が引き取りました。

今年度は宿題だけでなく、登下校時の黄色の校帽の着用を必須とするのもやめました。これも起源を調べたら、交通事故が増えたときに小学生が校帽をかぶっているとドライバーの目に止まりやすいということから全国に広がったようです。今はそのころと交通事情が変化しているのに校帽だけ残っている。高学年は校帽をかぶるのを恥ずかしがるし、毎日身に着けるので衛生面もよくありません。冬に防寒目的で帽子がいるなら、自由に選んだ帽子を身に着けてもらえばいい。

体が小さく、交通ルールがまだ身についていない1年生は、校帽をかぶることとしましたが、2年生は推奨、3年生以上は自由としました。最初は様子見でかぶってくる子が多かったのが、だんだんかぶらない子が増えてきました。『帽子をかぶりなさい』という指導がなくなり、先生のストレスも減りました。

「学校の当たり前」を一つ一つ見直していかないといけません。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

東住吉小に宿題がない、という話を聞いた時に思い浮かんだのは「いいなあー」。毎日の音読や、長期休みの宿題が思った以上に親にとっても負担であることを改めて感じました。

平日働いていると、夏休みの宿題をさせる時間がなかなか取れず、せっかくのお盆休みや、土日の休みも宿題をさせないと…とつい考えてしまいます。宿題に付随する業務も、先生方の負担になっていると感じます。

川崎市には寺子屋の事業もあったりしますし、もっと多様な学びの選択肢があってもいい。大人の当たり前のしわ寄せが、子どもたちにいかないよう、どうしたらいいのか考えていけたらいいですね。

東住吉小の保護者です。

宿題廃止には最初とまどいもありましたが、この記事を読んで「一律ではなく多様な学びを模索する改革」だったと理解できました。家庭任せで終わらせない姿勢に期待しています。

できれば学校だけでなく、川崎市の教育委員会や予算部署も、もう少し本気でこの変化に関わってほしいところです。

全ての家庭に一定の教育力があることが前提になると思います。従来の宿題(プリント等)でさえ見てもらえない家庭が,「自ら課題を見つけて,課題克服に向けて取り組みを進める」という高度なミッションを行うはずもなく,そこが心配です。

全ての子どもを取り残さない,と言うのは簡単ですが,実行するのは非常に困難だと思います。その困難に挑戦する姿勢は素晴らしいと思います。前例踏襲主義がはびこる学校現場に風穴を開ける一石になればなあと思います。