離婚後の「共同親権」は子どものためになるのか 法制審が8月末にも中間試案 議論の現状を解説します

中国地方の男性の娘が小学校入学ごろに書いたメッセージ。「ぱぱ」を「ぽぽ」と書き間違える様子もかわいくて記念に撮影した

面会交流が増えていった男性のケース

中国地方に住む男性(39)の家には週1回、離れて暮らす小学生の長女と長男が遊びに来る。一緒にゲームをしたり、ご飯を食べたり。親権を持つ元妻も含めて4人で出かけることもある。「珍しいかもしれないが、これが僕たち家族の在り方です」

〈関連記事〉【反響編】離婚後の共同親権 識者の意見は? 木村草太さんと小田切紀子さんに聞く

元妻が子ども2人を連れて家を出たのは2017年末。夫婦間の価値観の違いが積み重なり、小さなけんかが増えていたが、まさか出て行くとは思わなかった。悔しさや怒りもあったが、「子どもに会いたい気持ちが強く、妻と争いたくなかった」と振り返る。

離婚調停中、面会交流を申し立て、数カ月たってようやく認められた。最初は月1回1時間だけだった面会の時間は次第に延びた。男性は「離婚しても親として子どもへの責任はある。子どもの問題と夫婦の問題は切り分けて考えるべきだと思う」と話す。

親権がなくても「協力関係」があれば

親権は、子どもの身の回りの世話(監護)や教育をしたり、子の財産を管理したりする権利や義務のこととされる。日本では現在、婚姻中は父母の双方が親権を持つが、離婚後はいずれかが親権者となる「単独親権」が原則。親権者は子どもの住まいをはじめ、進学先や重大な医療方針などの重要事項を決める。元夫婦に協力関係があれば、親権がなくても子どもに会うことは可能だ。

「最初は、父親がいなくても、自分一人で立派に子育てできることを証明してみせると思っていた」。6年前に元夫が家を出る形で別居を始めた東京都内の40代女性は打ち明ける。

元夫は育児に非協力的で、怒ると怒鳴った。だが、幼い2人の子どもが「パパは元気?」「どうしてるの?」と聞く姿を見て、「不安を持ったままより、たまに会って遊んだ方がいいのかな」と思った。5年前に離婚し、女性が親権者に。以降、月1回の面会交流を続けている。「元夫に対する葛藤は今もある。だけど、子どもが親の顔色を見ずに、自由に父親に会える環境は整えてあげられた」

DV・虐待あれば別居親の交流は難しい

離婚後も父母で子育てはできるのか。「親同士の関係性、親子の関係性、住んでいる距離など、その家庭に合った形で両親が子育てに関わることはできる」。離婚後の養育をサポートする一般社団法人「りむすび」(東京)代表、しばはし聡子さん(48)は言う。離婚するような関係性なので、協力的な話し合いは難しいことがほとんどだ。「まず元夫婦が親同士になること。相手への感情を持ち込まない。苦手だけど大事なクライアントとのやりとりをすると考えて」と提案。「争うよりも歩み寄りを」と呼びかける。

ただ、全ての元夫婦が共に子育てをできるわけではない。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待があったケースは、子どもの心身の安全が守られなければ、加害者である別居親と交流することは難しい。20年度の司法統計によると、全国の家庭裁判所で申し立てられた離婚理由(複数回答)のうち、身体的暴力は全体の17%、精神的虐待が23.9%、経済的虐待(生活費を渡さない)が23.6%。実際にはもっと多いとみられ、慎重な対応が求められる。

共同親権に危機感 学会が「慎重に」

子どもの育ちの視点からも、離婚後の子どもの養育の在り方について、慎重な議論をする必要があるのではないか―。医師や心理士、保健師らでつくる日本乳幼児精神保健学会は6月末、こうした声明を出した。法制審議会の家族法制部会で共同親権の導入が議論されていることに、危機感を持ったからだ。

共同親権になれば、「離婚後も父母が共同で子育てができる」と導入を推す意見がある。別居親と子どもの面会交流や養育費の支払いもスムーズに行えることを期待する声も上がる。

共同親権が主流だった欧米でも見直し

一方で、「子どもの安全・安心を守れるのか」との懸念は根強い。日本乳幼児精神保健学会は声明で「DVや虐待が継続したり、父母間の葛藤や紛争がこじれて慢性化したりして、同居親が危険やストレスから子育ての余裕を失い、養育の質が低下しないか」と訴える。

同学会の理事で児童精神科医の黒崎充勇(みつはや)さんによると、虐待を受けた子どもは一般的に、不安感が強く、抑うつ状態に陥るなど、その後の対人関係にも影を落とす。脳の発達に影響することも分かっている。

共同親権が主流だった欧米では近年、DVや虐待被害を重視し、共同養育から子どもの安全を優先する方向で法制度を見直す動きが広がっている。「基本は同居親との生活が子どもにとって安全・安心であること」と黒崎さん。「別居親がDVや虐待の加害者である場合は特に、共同親権の導入よりも、まず同居親が抱えている心理的不安やストレスを軽減するための医療的ケア、養育費では足りない経済的支援など、生活全体をサポートする制度が必要」と話す。

養育費を盾に「強制」になる恐れも

DV被害者や支援者らの危機感も強い。離婚後の親権に詳しい弁護士の岡村晴美さん=名古屋市=は「共同親権により、子どもの進路や重大な医療方針などの重要事項を決める時に、別居親の同意が必要となれば、加害者から逃げられない」と指摘する。父母の意見が一致しない場合、結論が出るまで時間がかかり、不利益を被るのは子どもだ。

共同親権か単独親権か選択制にした場合でも、加害者側が「共同親権なら養育費を払う」などと主張し、事実上、強制的に共同親権になる恐れもある。「別居親が子どもに会いたい場合、今の単独親権の枠組みで面会交流はできる。面会ができないケースにはDVや虐待がある場合もある。共同親権になったら面会できるわけではない」と岡村さん。別居親が家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てた場合、特別の事情がない限り、実施が認められるからだ。

複数の選択肢 パブコメで意見募集へ

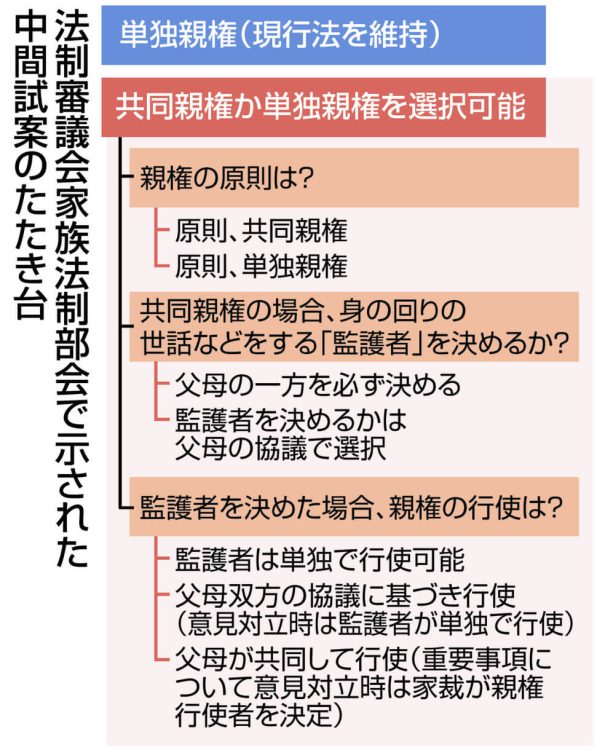

家族法制部会が7月に示した親権制度見直し案のたたき台では、単独親権と共同親権を併記した上で、単独か共同のいずれかを選択するか、共同の場合は子どもの身の回りを世話する「監護者」を決めるかなど、論点ごとに枝分かれした複数の選択肢を提示=下図。8月末に中間試案をまとめ、パブリックコメントで国民の意見を募るとしている。

ただ、「親権」の概念や定義を巡っても、部会で意見がまとまっていない。「大事なところが決まっていないのに、国民に正しい選択ができるのだろうか」と岡村さん。たたき台では、「子の最善の利益」を考慮することを大前提として掲げる。子どもにとって最善の利益とは―。丁寧な議論が求められる。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

元夫から子どもに対する虐待がありました。裁判離婚で、面会交流は行わなくてよいこととなり、母子ともに安堵しました。転居も予定し、住民票等の閲覧制限も申請準備中で安心な生活が始まるところでした。

施行前の裁判離婚について、親権を回復(将来効)とするのでしょうか。親権について再び裁判をすることになる可能性が…?と恐怖です。

離婚理由等によりますが、監護親と別居親が同等の親権であるならその点も疑問です。子にとって不利益では?子を自立させることが親の務めですが、健やかに育つ環境に血縁の親を必ず2人、法律で押し付ける必要がどこにあるのでしょうか?

海外では共同親権の在り方について見直しの動きがあると聞きます。土壌の違いも現在の動向も顧みず、誰のために見切り発車、強行しようとしているのでしょうか…。疑問と恐怖ばかりです。

夫からのDVで現在別居中です。私への暴力だけでなく、子供の首を絞めるような夫です。

子供嫌いで、今まで子育てに無関心だったにも関わらず、面会交流を申し立ててきました。

嫌がらせにしか思えません。

同居親から面会交流を拒否されているような、DV加害者である別居親が「共同親権!共同親権!」と騒ぎ立てている気がします。

同居中に暴力などなく、離婚後も問題なく子供と面会交流できている別居親は、共同親権でなくても、現状でも共同で子らの養育に携われているのではないでしょうか。

共同親権には絶対に反対です!

両親の別居や離婚により苦しむのは、何よりも子ども達です。

私の息子は別居8年が経過した後、不登校になり、私と暮らすようになりました。

3年ほどかかりましたが、今は通学もできるようになっています。

別居事由が妻の不貞であったため、当初は高葛藤でしたが、今は、子どものことに限り、連絡を取り合って普通に会話する関係です。

来週は息子と妻、私の3人で食事をしながら、息子の進路について話す予定です。

両親が離婚をしても子ども達は長い期間をかけ、成長をしていきます。

離婚時の問題もさることながら、もう少し長いスパンで、かつ両親の離婚で苦しむ子ども目線で、家族に係わる法制度はどうあるべきか、社会はどうあるべきか、という観点での続編を期待します。

DVや不倫などとは別に離婚している家庭は沢山あります。

妻は私のモラハラを訴えてます。

喧嘩の際の一部分を切り取ってのことが大半です。

逆に私は妻からのDVを訴えています。専業主婦なのに私は小遣いゼロ、病院へ行くお金ももらえないこともありました。海外で歯が痛く病院に行ったら我慢しろと恫喝されました。

男も女もですが自分のされたことはよく覚えていますが相手にしたことは軽く考えます。

子のために相手ばかりを言うのではなく自分を見つめ直す。

それが大人にできていたら不幸せな子は減ると思います。

一方的に子を連れ去り別居、離婚したにも関わらず男性が養育費を払わないといけない。女性に有利な現状変化を求めます。

女性の方に偏り過ぎたものだと感じました。

父母は平等の権利を有し、それぞれが子のために出来ることをし、子育てをしている。どちらが正しいと言うわけではなく、役割分担があるはずです。

連れ去りを虚偽の暴力などで誇張し、いかにも正当であるかのように振る舞う母親が多くいるのも事実です。

養育費を払わない親も面会を充実させない親も失格だと思います。

子の福祉と言いながら、自己の感情を満たすために子を利用している実態も散見されます。

暴力はそれを可能な限り正当に判断する機関を設け、子供との関係とは切り離し、それが難しい際には第3者の機関を利用して交流がなされるなどもっと取りうる具体的方法はあるはずです。弁護士も拝金主義な方も多々見受けます。全く弁護士の職責を果たすことを勘違いしている。

子供に会うのに、妻の機嫌を損ねるなというような主張も甚だズレています。

子の福祉と言いながら何の機嫌を取っているのか??

もっと建設的に平等にまた、個別具体的に子の福祉を実現できる様に、公的機関の役割を増やす、そのためにも共同親権を実現し、交流・養育費が確実かつ安全に実施される世の中なの到来を期待します。

私は独身ですので、この問題の当事者ではありません。

しかしこの意見には賛同しかねます。

冒頭の離婚しても子どものために協力し合える関係、素晴らしいと思います。

しかし「元夫婦に協力関係があれば、親権がなくても子どもに会うことは可能だ。」とする結論には首を傾げざるをえません。

離婚している夫婦ですから、一般的には感情のしこりがあるのが普通でしょう。

当事者間の協力だけで成立している関係では、対立が発生すれば簡単に崩壊してしまうのではないでしょうか。

そのために共同親権(というより、離婚する夫婦間を調整する制度の創設)が必要と考えます。

現在の単独親権では親権争いからいたずらに対立を煽ってしまう場合もありましょう。

ところで記事で指摘されるDV・虐待被害者の保護は当然として

私の懸念するところは親権を持つ親がDV・虐待の加害者という危険性はないかというところです。

そう考えると共同親権に反対するより、DV防止法、児童虐待防止法の改正によって対応した方が合理的と考えます。

記事にも欧米で「共同養育から子どもの安全を優先する方向で法制度を見直す」とあります。欧米の先例を参考にして日本流の共同親権を導入するのが良いのではないでしょうか

共同親権について取り上げて頂きありがとうございます。

私は夫婦間が不仲になったという理由で妻に子供を連れ去られた夫です。私は浮気、暴力、借金など家庭を崩壊させるようなことはしていません。どの家庭にも起こる夫婦喧嘩です。夫婦仲を修復しようとせず、「子供に会いたければ弁護士を通して話をしよう。」と妻から言われ、子供とは月に1度しか会わせて貰えません。

現状の日本では単独親権にて女性側が圧倒的に有利です。子供を主に養育しているのは妻であり、監護者は妻と位置付けられます。夫は家庭を支える為に仕事をし働きに出ないといけません。子育ては両親の協力のもとに成り立つと思います。ですが、妻側に非が有っても、子供を連れ去ることが合法とされ、このような悲劇がまかり通っています。

共同親権に移行すれば日本の両親の意識が変わり、「同意無き子供の連れ去りは犯罪である」(妻への暴力、子供への虐待などは除く)という認識に変われば、連れ去りが無くなると思います。

これから結婚される夫婦に向けて、少しでも良い社会になればと切に願います。

共同親権について、参考になる記事だと思います。問題は、共同親権は離婚後に父母が関わる制度という面よりも、離婚後に、子どもが進学したり、医療を受けたりするときに、別居親親権者の「許可がいる」ということが本質です。すなわち、別居親が「ダメだ」といえば、進学や医療を受けることもできなくなる、すなわち「子どもの声を押しつぶす制度」になりえるという点を、さらに社会で理解すべきかと思っています。

外国では、共同親権が当然、日本は遅れているということが当然のように言われていますが、そうではないということをきちんと書いてもらっており、とてもいい記事だと思います。

外国での問題をふまえて、日本も同じ轍を踏まないようにすべきです。

まるでブロガーのような文章。新聞記者なら、もっと論理的な文章を書いていただきたい。法制審で審議されているバリエーションを挙げ、単独親権を支持するマイナーな意見を羅列し、それとなく単独親権を支持しているのかな?という印象を受けた。すくすくボイスも似たような意見ばかり。現状、一番問題となっているのは、「子どもの連れ去り」であり、これは明らかに重大な人権侵害である。国際的にも批判されているし、ハーグ条約批准国でありながら違反している。確かに子どもの安全や、家裁の規模が小さすぎる問題など、共同親権施行のためのハードルは高い。「日本の子どもの福祉のレベルは低い」「世界的にレアな単独親権制度を維持する意味があるのか?」など、現状の問題点、共有できる事実を挙げ、法制審でどういう風に審議されているのかを解説するのが新聞記者の仕事ではないだろうか?

共同親権の弊害についてよくわかりました。子供が居ませんが、社会的制度として破綻するように思えてなりませんので、他人事ではないように思い投稿しました。反対です。

当を得た大変よい記事だと思います。

「離婚後も父母がともに子供に関わるべき」というのは、何だか響きがよく、一般論としては肯定する人が多いように思いますが、実際には、「理想論」でしかないと思います。

離婚なんて全然考えていない夫婦でも、子どもに対するしつけや教育といった関わり方で揉めるのが通常です。

それなのに、もう顔も見たくないと思うほど嫌い合って離婚した元夫婦が協力して子どもに関することを決めるなんてことはおよそ期待できません。

せっかく離婚したのに、自分のことで父母の争いが続き、傷つくのは子ども自身です。

逆に、法律で共同親権を認めなくても、うまく協力できている元夫婦は今でもいます。

法律で認めないとうまく協力できない元夫婦に、選択的でも共同親権を認めると、無用な争いが増えるだけでしかありません。

丁寧な分析で感銘を受けました。

離婚後共同親権について、メディアが正しく報道をしていないことを憂いています。

無知、無関心が為せる技だと思います。

プロコンタクトカルチャー、共同養育支援を推進してきた先進国では、すでに見直しが始まっています。

DV被害は一部のカップルに限った話なんかではありません。

家事事件、DV被害者支援に取り組んできた人間であれば、共同親権がいかに危険な改正であるか、本改正により苦しむのが社会的、経済的に弱い立場にある女性や子どもであることを知っています。

多様性、グローバルスタンダード、ふたり親に育てられるのが子どもの幸せなどという耳触りの良い言葉に騙されてはいけません。

メディアは、諸外国の最新の状況、離婚後の共同養育が子どもの育成にとって良いとのエビデンスはないこと、について、もっと調べる必要があります。

共同親権推進派を声高に叫ぶ人間の背景についてもしっかり調査をしてください。

日本での彼らの本当の目的、過去に諸外国で共同養育がどのような団体によって始まったのか調査をしてください。

議論が誤った方向に進まないよう、広く国民に正しい知識、情報を提供してください。

声を出せない被害者に代わりコメントさせていただきます。

離婚後の親子や元夫婦関係の実態をふまえた良い記事だと思いました。

離婚事件をよく手がけている弁護士です。

この問題については、このようなファクトに基づいた報道が殆ど見られず、面会のため共同親権などというズレた議論がなされていることを残念に思ってきました。

面会ができない理由は、父親が会いたがらない、同居中DVでできない、この理由が大きな割合を占めています。父子交流をもっと促進するためにもは、父親に子どもに会いたいと思わせること、同居中DVしないようにすること、よって面会を増やすには共同親権ではなく、父親の啓蒙です。特に、父親が「共同親権」「面会する権利がある」「義務を履行しない妻は不届き」などといきりたつと面会がスムーズにできなくなっていきます。一方、反省し、妻に節度を持って接するようになった場合、面会が増えいき、中には毎週末の宿泊など共同監護のような状態になった方もいます。

子どもためにプラスとなるような離婚後のかかわりを増やしていくことのできる、このような記事はすばらしいと思います。

良い記事をありがとうございます。「共同親権」問題にはいろいろ誤解が多いと思っていました。

記事をみて、すっきりいたしました。

家族であるためには、お互いに尊重しあう関係であることが必要だと思います。しかし残念ながら関係が崩壊してしまっている家族も多い現代。「共同親権」という幻想を制度化しようと声高に主張する人たちは、離婚後もあたかも「家長」として家族への支配を続けたいだけなのではないかと感じてきました。しかし家族間の殺人も多い昨今、壊れた家族からは逃げる自由も必要です。

なぜ母子が(父子が)離れて暮らすことになったのかという点を自省し、元パートナーや子どもの存在を個として尊重することだけが、離婚後の親子関係を建設的なものにするでしょう。離婚をするご夫婦すべてに、そういったメンタルのケアをする、カウンセリング的な援助ができるならいいのにと思います。

家族の関係が崩れきってしまったまま、法律で子の監護や財産管理を「共同」することを強要してもハッピーな結論が出るはずがありません。予想されるのは、意地の張り合いであって、子どもの奪い合いです。

法的な強要は、相手への尊重とは逆のベクトルと言わざるを得ません。

そのことによって不利益を被るのは子どもです。

単独親権だから会えない等の法的に誤った記事が多い中、現行法でも面会交流や共同養育可能な関係の元夫婦はできていること、また共同親権制度が他国では見直されていることを調べてくださりとても嬉しく思います。ありがとうございます。それぞれのケースでそれぞれの元夫婦、子どもの考えや境遇があり、今できていない関係の人間関係を制度によって強制してしまうことは本当に危険なことだと思っており、離婚後共同親権には選択制であっても反対です。

離婚後、「共同親権」でなくとも共同で子に関わることが出来る、という事がよく解る記事でした。

一方で、DVや虐待など子に不適切なケースにも「共同親権」を与えてしまう事を防がねば、子の最善の利益のための制度とはならず、本末転倒になりかねません。

「加害親が単独親権を持つ事を、単独親権制度は防げない」との推進派の意見も見かけますが、共同親権になろうが今のままだろうが、それは家裁や警察を始め社会のDV被害に対する意識を深めることでしか対策とは成りえないと思います。

法制審のパブコメも時期尚早との意見も、その通りと思います。行政のひとり親支援の範囲が大きく変わる可能性もあります。現在の法制度は「共同を禁止していない」事を、もっと伝えてください。

海外で見直しが起こっている内容をなぜ日本が今やるの?それよりも、ひとり親になるとなかなか就職が難しく貧困になりやすかったり、養育費が払われなくても調停起こす費用も時間もない。。。ひとり親が住みやすい環境整備することの方が先。

優先順位が間違ってる。

①DVからの避難を躊躇させる一切の改悪(運用変更・法改正)に反対します。一部の国会議員により避難を躊躇させるような通達を警察庁に出させているようですが、このようなことはあってはいけません。まずは被害者支援を拡充しなければいけないと考えます。

②養育費の問題と親権問題/面会問題は別に議論すべきです。現行法で支払い義務があるにも関わらず支払いをしないことは、経済的DVであり児童虐待と思います。離婚しても民法上の親としての義務を果たすべく対策を講じる必要があります。一人親の貧困問題の解決につながります。

③面会交流が正しく行われず親に会えない子供がいる問題を共同親権で解決するのではなく、面会システムや裁判所の対応の改善などで実現するべきだと考えます。しかしながら現行の「面会交流原則実施論」によるオペレーションはやめるべきです。苦しんでいる子供達もいる事を認識して欲しいです。

④共同での子育てを実現することは、現行法でも可能です。両方の親に親権を持たせることは、離婚前の支配関係・人間関係を離婚後も引きずる事になり、力の強い方の拒否権行使により意思決定が遅れ・滞り、子どもが被害者になります。共同親権は子供のためには一切なりません。

⑤共同養育については現行法で否定しておりませんし、共同できる夫婦であれば今でも実現できています。しかしながら共同を無理強いすることは元両親の葛藤による争いごとに子供が巻き込まれる事になり、子供視点で問題が生じる事になります。

⑥日本は共同親権を実現できていないという趣旨の国連の勧告に関しては、指摘の間違いを法務省に正し、正しい立ち位置で議論すべきです。

共同親権の問題点について記事にしてくださりありがとうございます。

だいぶ前のことになりますが、元夫による私へのDVと子への虐待が原因で離婚しました。子どもは既に成人しており、親権の問題に直接関係のある立場ではないのですが、かつてDVの被害に遭った者として共同親権の導入に不安を感じています。今回の記事は被害者や子どもの立場に寄り添った、とても良い記事でした。今後とも被害者目線・子ども目線での記事をお願いいたします。

離婚後、非監護の親に、会いたくても

子供の気持ちは、聞いてもらえず

悲しい思いをしてる子供はいます。

親権を持つ親は、自分の感情で、面会交流を無視する方もいる。

子供は、離れた親に会いたくても

どうする事も出来ず、悲しんでいます。

今は、育児をする父親も多くいます。

日本も、共同親権を、とりいれるべきだと思います。

いまの制度のままで離婚後も相談しあって養育ができるなら、わざわざ共同親権に法改正しなくても良いのでは、と思った。

(ちゃんとそれをサポートする団体もあるのだし)

DVや虐待があった場合、絶対に面会させては駄目だと思います。

海外で行われていたのに見直しはじめているなら、何かしら問題があったということ。(じゃなきゃ見直しにはなりませんよね…?)

そんな制度が日本で導入されそうだなんて怖いです。

「共同親権」について、面会交流や養育費不払いを解決できるかのように間違った内容を発信する記事があまりに多いのを憂慮していました。正確な発信をして下さってありがとうございます。

共同親権を訴える人にはDV加害者が多くいます。DV,モラハラだったから子どもも会いたくないことも多いのにそれを認められない、自分の加害性を認められない当事者がたくさんいるという社会問題にもっとスポットライトがあたってほしいと願っています。

こういう本質的な記事を出すと、DVモラハラ気質の当事者からメディアに嫌がらせがあると聞きます。本当にお疲れ様です。そういうことがあるほど報道の必要性が高いということだと思いますので、今後もぜひよろしくお願いします。パブリックコメントが始まる頃には、正確な理解が世の中にもっと拡がっていてほしいです。

男女平等の世の中で子育てにおいて特別な問題がない限り子供の親権は夫婦別れによって片方だけが子供と暮らせるのは公平ではないです。たとえ面会交流があるとししてもそれでは多人の子どもとあってるのとかわらないです

私は、17年前に元夫からのモラハラで離婚しました。子どもが23歳になるまで元夫からのモラハラの事は話さずにいました。その話しをすると子どもから、「知っていたよ。だから、父親が大嫌いだ。」ってまだまだ日本ではモラルハラスメントという言葉の暴力があることが知れ渡っていません。本当は、小学生の頃からあるハラスメントなのに。運悪く再婚した今の主人は、元妻から私と同じようにモラルハラスメントの被害者です。審判離婚しました。しかも裁判所という場なのに 嘘ばかり言い、違うと彼が言っても誰も信じない。弁護士を付けていたのに。彼には小さな娘が2人います。この10月から2回目の面会交流の申請です。一度目から、彼の元妻は、嘘ばかり裁判所に並び立て 呆れて言葉になりません。共同親権?とんでもない。私の元夫も彼の元妻もモラハラ加害者です。共同親権になんて法改正が成立したらまた私たち被害者は、彼、彼女らの食い物です。しかも彼の元妻は、子どもたちに嘘ばかりの子育て。世間の皆様に 彼の元妻が、子どもに対しての虐待である事実を知ってほしく、また共同親権についても 話し合えるカップルならまだしも、話し合いにならない元夫婦もいること知って欲しいです。共同に子育てできないから、悩みに悩んで 辛くて離婚した人間もいるのです。また子どもたちの前で、あの惨めな自分に戻りたくありません。

連れ去った親の方が有責の場合も多々あります

そして、同居親の気持ち次第で面会交流が左右されるのが今の単独親権

子ども中心の共同親権が望ましい

そして、欧州での見直しは、共同親権の内容を良くしようとの見直しであって、単独親権への見直しでは決してありません

間違うような記事に遺憾です

共同親権に賛成です

今回のパブリックコメントが、中間試案で挙がっている項目についての賛成、反対の選択の回答のみしかないのであれば、国民の民意を正確に反映できないと思います。

私は、今回の試案の内容について提案があります。

私は、たとえ今回の試案の中にある共同監護になったとしても、子どもと一緒に暮らしたい親は、子どもを他方親に無断で遠方へ連れ去るのではないかと危惧しています。

いくら、共同親権、共同監護という権利を与えられても、遠方に連れ去られたら一緒に子どもと暮らせなくなります。

ですから、法制審議会の共同親権の試案には、「一方親が、同意なく子どもを連れ去ることを禁止する」という内容をはっきり挙げていただきたいです。

今回の共同親権の導入の根幹は、「子の最善の利益の確保」につながる適切な規律の確立ということです。

であれば、子どもの意思や権利を無視した同意なき子の連れ去りは、禁止するということをはっきり掲げていただきたいです。

幼い頃両親が離婚しました。

離婚の原因は別居親の不倫でした。

不倫相手との関係が悪くなると「自分に娘がいるせいだ」と私を攻撃対象にしました。

身体的暴力はなかったですが、私がいるせいで不倫相手と上手くいかなくなった、可愛くない子、などと暴言を吐くような親でした。

別居親を恨んではいませんが、今後一切関わりを持ちたくないと思っています。

話題の共同親権の話を聞いたときに、親に会いたくない子どもの存在が無視されていると感じました。

親の権利ばかりが主張されていて、子どもを守ろうという思いが全く感じられません。

子どもには両親と必要、などという考え方は綺麗事にしか思えません。

子どもに絶対的拒否権や自らの意思で親から逃げる道を与えないまま推し進める共同親権には絶対に反対です。

親と関わりたくない子どもの権利を守れる社会になってほしいと願っています。

現在、政府の家族法部会で進められてる論議は、いずれも非常に政治的に偏った内容で、当事者が置いてきぼりになっているようにも思える。

「別居親がDVや虐待の加害者である場合」しか記事に出てくる「専門家」の説明が無いが、同居親が加害者であるケースでは、どうすればよいのだろう。

裁判所での判決等が、モリカケサクラや原発事故訴訟等のように民事や刑事で公正な結果が出るわけではないのは、家事事件でも同じであることをジャーナリストなら知っておくべきだろう。

また、記事に出ている「専門家」は、一方の立場の主張者しかおらず、あらゆる真実を読者へ伝えるというジャーナリズムの役割を放棄したい理由は何だろうか?

現実は、単純ではない。不服があれば制度があるから何度も係属申立を繰り返せばよい、等という一部「専門家」の主張は、時間や経済的負担を無視するがゆえ、現実的説明にない。

司法公務である裁判所の現実は、ウィシュマさん死亡事件をおこした入管などと同様に、「利用者」サポートが充全に行われてるわけではない。経済産業部門や社会福祉部門等を擁する行政公務に比べると、一時代遅れてるのではないかと思うほどだ。

そのような「現場」そして現実を、記者は一方の立場だけの当事者や「専門家」からの又聞き等でなく、自分自身でちゃんと歩いて調べて診てるだろうか?

東京新聞/中日新聞は、現在の日本の報道ではトップにある存在だが、「子育て」関連の紙面づくりについては、かなりの努力が更に必要な感は否めない。

単なる国内の「専門家」からの又聞き等ではなく、外報部特派員先進諸国現地レポート、現地の一般の人びとへのインタビューや社会制度等の調査報道等もふくめて、グローバル時代のジャーナリズムとしてでき得ることは、たくさんあると思う。

離婚は大人の問題であり、それによって子が不利益を受けてはならない。

子には両親ともの愛情を受ける権利がある。

両親友の愛情を受けてこそ健康な成長が可能である。

したがって離婚と親権は基本的には別個の問題として考えるべきだ。

しかし、虐待など子にとっての危険が懸念される場合は共同親権は適しない。

あくまでも子のもっている幸福追求権を最優先にして考えるべきではないか。

具体的には個々のケースによって扱いは多様にならざるを得ないが、現行法のように無条件に単独親権としていることには子どもの権利を侵す要素が強いのではないだろうか。

基本的には共同親権として、子供の権利が害される場合は単独親権なり、何らかの制限を加えることが妥当かと考える。

息子夫婦の問題ですが、母親が子連れて実家に帰っています。面会交流も母親の意向次第で半年以上も会えない状態です。DVが無かったことは母親も認めています。子を連れだした者勝ちの現状はどう見ても違法としか思えません。一人親世帯と言う言い方もおかしいと思います。子供には基本親は2人いますから。子供にとっては親は二人なのです。離婚弁護士を介しての話し合いではなく、公平な立場の専門家による両者と話し合える場がないのも良くないと思います。共同親権が基本になることを願っています。父親側の祖父母、兄弟も孫に会うことさえできていません。あまりに一方的で悲しい限りです。

離婚の事例が増え、様々な問題が増えてきましたね。

「ギスギスした関係」を子どもに見せる、「心が壊れる関係」に子どもを巻き込む、状況があるなら、まずは「双方から原因を見付けられる環境」を整えるのはどうでしょうか。

片親が子どもを連れるのではなく、子どもは安心できる施設に預かり、両親共にいつでも会え、その上で(親の立場にいる)2人の人間が今後どういう風に生きたいか、を話し合う。

男女共に

「子どもに対しての態度の不満」

「自分に対しての態度の不満」

「価値観の差」(あくまで一例です)

の、どこにお互いが納得できないのか。

どこですれ違っているのか、を話し合う。

一方の土俵と尺度で、本質の違う問題を眺めているから解決しないのかなと思います。

別居でも、1ヶ月毎に監視付きの家で父方母方と生活してみて、子どもがどちらを選ぶか、あるいは一緒に住みたいと思うか。

そこで子どもに「一緒に住みたいと言え」「こっちと一緒に居たいよね?」なんて言葉が出るようなら、自然と結果は見えてきますよね。

本当の親なら、子どもに強要なんてしません。例え自分がどんなに子どもと生活したくても、子どもが選ぶ方を重要視します。

そうした監視付きの生活の中で悪影響のある人間なら確実に遠ざけ、(悪質な人間ほど「この子には自分が必要だ」と脅迫してくると思いますが)

互いに不可侵でも子どもに良い関係がもたらせるなら共にあれば良いと思います。

(ここからは突飛な提案ですが)

なんなら同じ境遇の子ども達は2択ではなく、どの親の元を訪れても良い、みたいにしても良いと思います。新たな養子縁組の提案です。

全員が絶対同じ場所にいないと、あるいは血縁でないと「ちゃんとした家族ではない」という縛りを、まずは捨ててみるのが良いのかなと。

社会で子どもを育てるって、そういう事かなと思います。

いかがでしょうか。

共同親権についてわかりやすく書かれていて参考になりました。

海外ではほとんどが共同親権で子供にもメリットが高いといわれている方が多いので、感覚的に拒否的な気持ちになりました。

子どもの支援に入ることが多いのですが、両親がそろっていてもと父親が不在がちだったり、意見が食い違い子供の支援導入が遅れるケースをよく経験しているからです。

共同親権導入により問題が生じたケースが海外で起きているということで、多くのケースを参考に検討されることを願います。

また、日本乳幼児精神保健学会の意見が参考に出ており、とても安心しました。

小児科や精神科関連を支援する関係者もその中に多く参加できる機会があると安心です。

この話題を取り上げて頂きありがとうございました。私は当事者なので、共同親権寄りかもしれません。ですが、インタビューを受けコメントされた学会の方々は親が子供と強制的に引き裂かれることがどういうことか全くを持ってわかっていないと腹立たしさを感じます。欧米の慎重さはこの記事以外にも取り上げられたりしますが、基本的に単独親権に戻そうとしている国はないと聞いています。子供と強制的に引き裂かれる、あまりに残酷です。一昔前、レイプやいじめに関わりされる側にも責任があると言われた時代もありました。いまそんなことを言ったら笑われます。よくインタビューを受ける知識層の人達はあたかもわかってるかのごとくコメントしますが、全くを持ってわかっていないことを伝えていきたいです。まずは記事にして頂けたことありがとうございます。引き続きこの問題を取り上げていただければと思います!

大変ほほえましい記事と写真をみました。「ぽぽへ~」に思わず涙しました。

やっぱり「離婚は夫婦の別れであって、親子の別れではない」のだと。それを実践している元夫婦は立派だと。またそれをサポートする機関も重要だと。

後半はトーンが変わったように感じました。

なぜか現状の単独親権の問題点は挙げず、共同親権は問題であると示唆した主張が多いように感じました。

例えば、

「共同親権なら養育費を払うと主張し、強制的に共同親権になる恐れ」です。

しかし、これについては

「離婚し親権を放棄するなら子どもに会わせる」

という現単独親権下で起こっている問題と同じ、両方とも子どもを犠牲にした交渉です。

本来は両方を無くす事を目指すべきです。片方だけを声高らかに拒否するべきものでは

ありません(そもそも養育費を払わないのは、子どもや養育から逃れたい無責任別居親層

の人達です。養育を望んでいる親は喜んで養育費を払っています)。

この様に、一面だけではミスリードになりかねませんので、やはり多角的に検討する必要があるかと思います。

是非もう一段の深掘り取材、報道をお願いしたいです。

最後に一言重要な点を。

今後共同親権導入有無の影響を受けるのは離婚成立済の親達ではなく、世間一般の人達です。

3組に1組が離婚する昨今、この文章を読んでいるあなた!またはあなたの子ども達、孫達、

親戚、周りのお友達の誰かがいつか必ず離婚に遭遇するでしょう。

その時、単独親権のみしか選択できない社会が良いですか?

それとも、離婚後も両親ともに「ぽぽへ~」との微笑ましい子どもの養育に経済的も含めた

関与をしかつ、自由に子どもと親が会える柔軟性のある社会が良いですか?

現離婚当事者以外である、世間一般の方の選択が最も重要だと思います。