誰もが虐待グレーゾーン…「子育ては一人では無理」 大日向雅美さんが説く母性観の幻想

「完璧な親なんていない」と語る、恵泉女学園大学長の大日向雅美さん(戸田泰雅撮影)

子どもへの虐待、3種類の「ゾーン」で考えよう

大日向さんは子どもへの虐待を「『ゾーン』を分けて考えることが大切」とする。日常的な暴力を止められず、児童相談所や警察など専門機関が関わる必要があれば「レッド」。そこまでではないが、親の強い不安感から子どもに矛先が向かう場合は「イエロー」で、保健所や子ども家庭支援センターなどが連携して支える必要がある。

「誰もが足を踏み入れやすいゾーン」と大日向さんが挙げるのが「グレー」だ。子どもに適切に関わりたいと思っていても、ぐずりがひどいとか、自分が疲れているなど悪条件が重なると、思いがけず手を上げたり、怒鳴ったりしてしまうケースだ。

親が異常なのではない ワンオペ、主婦の不安…

「親が異常なのではなく、ワンオペ育児だったり、専業主婦が社会に取り残されているような不安を感じたり、要するに環境の問題」と大日向さん。「子どもにとっては、グレーであっても暴力はつらい。だから、パパママには一歩を踏み出してほしい」と地域の支援窓口での相談するよう助言する。リフレッシュのための子どもの一時預かりの利用をためらう親もいるが、「浪費ではなく、優しいママでいるための必要経費」と活用を勧める。

〈関連記事〉子どもをたたいてしまう、怒鳴ってしまうなら…「とりあえず電話して」 匿名でOK? どう話せば? 相談員に聞きました

相談員との相性もあるため、「気持ちを分かってくれないとがっかりすることがあっても、あきらめないで別の人や相談先を探してほしい」と呼び掛ける。

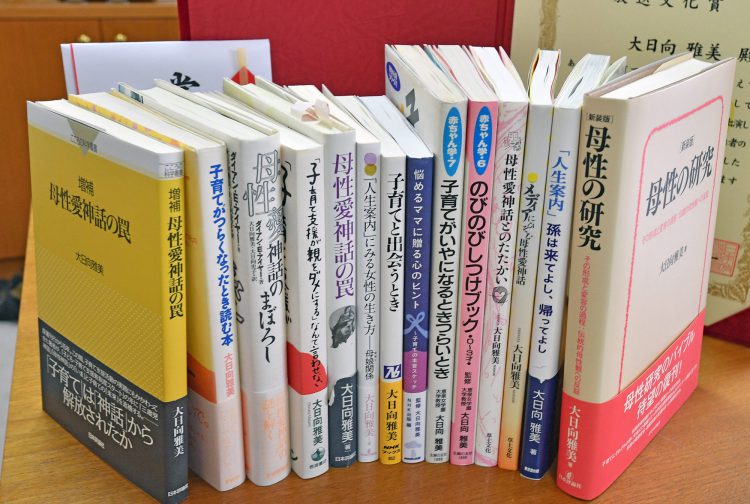

1970年代から育児ストレスについて研究してきた大日向さん。関連する著書も多い

忘れられない 鏡に映った「悪魔みたいな顔」

2人の娘を育てた大日向さんも、グレーゾーンに陥った。長女が3歳の頃、保育園から帰り、疲れて洗濯をしている時に、駄々をこねてまとわりついてきた。「後でって言ったでしょ」と払いのけた手が頭に当たった。「娘は悪くないのに『ごめんなさいお母さん、良い子にするから』と謝った。鏡に映った自分の顔は悪魔みたいだった。忘れられない」

育児ストレスを母親が口にすることすらできなかった70年代に比べ、今は社会問題として取り上げられる機会も増えた。でも、親たちの孤軍奮闘ぶりはあまり変わっていない、と大日向さんは感じている。だからこそ、苦しい思いを社会を変える力にしてほしいと願う。「あなたが弱いわけでも、悪いわけでもない。社会に解決すべき課題があるとのシグナルをキャッチして苦しんでるのです。それを社会に訴えていくことで、社会はきっと変わっていく」

完璧なお母さんなんていない。白旗を揚げよう

多くの親の悩みを聞き、支えてきた経験から、父親たちにも「母親の同志として、当事者として育児をしてほしい」と呼び掛ける。そしてこう断言する。

「母親はいつでも慈愛に満ちているはずという母性観は幻想。『自分1人で子育ては無理です』『家族も地域の方も一緒に子育てを見守ってください』と訴えて。負けではないけれど、白旗を揚げるの。完璧なお母さんなんていないんです」

大日向雅美(おおひなた・まさみ)

専門は発達心理学。1970年代初めに相次いだコインロッカーに新生児が遺棄される事件を機に、母親の育児ストレスなどを研究。2003年から東京都港区の子育てひろば「あい・ぽーと」施設長。9月に始まった厚生労働省の「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」座長。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

私は子供にビンを投げて頭にけがさせてしまいました。すごく後悔してます。警察の取調べでも傷害罪と言われました。自宅で今は過ごしていますが、いつ逮捕されるんだろうと不安な日々を送っています。

朝の忙しい時間に事件は起きました。なかなか出かける準備をしないで泣いている6歳に対してイライラしてしまいました‥

近くにあったワンカップのビンを子供に向けて投げてしまいました。当たったかまでは確かめずその場から離れてしまいました。

でも警察では「絶対に当たったところを見たと思う。子供がかわいそうだ。社会が許してもオレは許さない。子供は返さない。今反省しないとまた同じ過ちを繰り返す」と刑事さんに言われてしまい、怖くなってしまい子供に当たるところを見ましたと答えてしまいました。

私は最悪な母親です。でも子供は大好きです。どうすれば私の気持ち周りの方に分かってもらえますか?反省して自分を変えたくて病院にも行こうと思っています。

みなさんのご意見を読んで、シンプルに「苦しいことは一人じゃないんだ。」と励まされ、安堵を感じました。

確かに私も家族や、社会、他人の厳しさの目を感じる時は、ありますから。子どもは確かに可愛いけれど、疲れていたり一人でこなしていると、ストレスが溜まるのも事実で。もっと、社会が、優しく子どもに微笑みかけるように、みんなで育てれば問題ないのになと、思います。

「可愛いね。大丈夫だよ。人生って楽しいよ。」を他人が子どもたちに自然と包み込むように、言動として、各々少しずつむけられれば、きっともっと私達、母親は温かく安心して、子どもが育てられるのに。と思います。いつか日本でもそんな、温かい眼差しが増えればいいな。そう夢みています。

私は未婚で、親との関係に悩んでいた子ども側の人間として大日向先生の記事とコメントを拝読しました。

私の母と父はずっと仲が悪く、また母は東京にひとり嫁いできて友達とも実家とも疎遠だったようで、ほぼひとりで私と弟を育て、よく感情的になって手を上げました。私が受験や就職に成功したり、いい成績を取ったり、褒められたりすると「なんであなたばっかり」と泣いて恨まれました。けれど後になると「ごめんね、ごめんね」と謝られました。

父はそんな母を「情緒不安定で子どもを虐待している。子どもが可哀想だと思わないのか」とよく大声で怒っていました。

私は大人になってから自分はアダルトチルドレンではないか? と思うことがあり、色々調べているうちに大日向先生の母性神話の本に出会い、目からウロコが落ちました。

母に「完璧なお母さんでいてよ」と皆が求めすぎていたのではないか。

手を上げて怒鳴る母は子供の私には辛かったけれど、その原因は私でも母でもなかったのではないか。

父は、母を『叱る』ばかりだったけれど本当にそれでよかったのか。

母はひとりの人間として、友達も頼る人もいない土地で孤独ではなかったのか。

私の一番古い記憶は「どうやって子供を育てたらいいのか分からないんです!」と床に手をついて泣き叫ぶ母と「お前の母親がやったようにやれよ、母親なら分かるだろう!」と怒鳴りつけている父の姿です。

私はもうすぐ母が私を産んだ歳になります。今、私が子供を産んで一人で育てたとしたら、自分の母に求めたような、完璧な母親になれるとは思えません。

私の世代には、親ガチャ、毒親という言葉があり、情緒未成熟な親に育てられた苦しみを持つ子供の多い世代です。けれどそれもまた、逆説的な意味で「完璧なお母さんに育ててもらえなかった」という幻想に縛られているだけなのかもしれません。

少なくとも私は、母が母なりに一生懸命私を育ててくれたことを理解して涙が出ました。すべてゆるしました。

料理も上手ではなかったけど、私の好きなキャロットケーキは何度も焼いてくれた母。

大学で海外児童文学を専攻するほど本が好きで、赤毛のアンや若草物語を楽しそうに読ませてくれた母。

そんな母のいいところを、娘の私は覚えています。母はマリア様ではなかったけれど、それで良いと思っています。産んでくれて、悩みながら育ててくれてありがとうと思います。

娘がまだ小さい頃、大日向先生のお言葉を聞いて『わかってくれている人がいる』救われたのを今でも忘れません。今回の記事も込み上げるものがありました。大日向先生はお母さんに優しくて大好きです。記事を通してお姿を拝見でき嬉しく思いました。

4人の子育て真っ最中です。中2長男、小5年次男、年長長女、6ヶ月次女

息子たちが小さかったときは本当につらかったです。

主人は0:00を回って帰宅、休日出勤もしていたので、完全なワンオペ状態、当日2歳だった次男は自閉グレー。ストレスから私はバセドウ病に、手を挙げてしまうこともありましたし、いっそのこと死にたいと思うくらい思いつめたこともありました。

今、4人目の赤ちゃんを育てていて思うことは、家事のなかでも子育てのなかでも苦手なことや、子供の月齢によっても自分にとって子供と合わない時期があること。

完璧な母を目標にすることをやめました。

初めての子育ては自分の理想のママ像があり、そうならなければならないと自分を追い込んでいました。今はまわりの完璧そうにみえるお母さん凄いなぁとは思うけど、私は子育てが向いてないことを認めてからは、旦那にも子供にもたよるように思考を変えるようにしました。

できないことはできないんです。それを母親だからできて当然と思ってるのは自分なんですよね。

あるネットの記事で日本は母親に冷たい国だというのがありました。電車や店で子供が泣けば軽蔑の視線を向けられ、見ず知らずの人に子育てのダメ出しをされる。父親が連れていれば何も言わない癖に母親といる時に限って言ってくる。子供の行動に問題があれば母親のせい。私の親、きょうだいも似たような感じ。

何かにつけ母親なんだからしっかりしなさいって言われる。はぁ?って感じですよ。

私は子供達に自分のことをお母さんは…とは言いません。私は…と言ってます。私なりに気が楽だから。

「笑顔で子育てしないなんて母親失格!仕事も家事も育児も完璧にやれ!」

もうね、こういう考えを法律で禁止しないと変わらないですよ。

極論や考えの自由を奪うとか叩かれそうですけど、「私の意見だけど〜」と言えば、何を言ってもいいと勘違いしている人が多すぎる。

で、「気にするお母さんが神経質すぎる。スルースキルがない」と被害者叩き。

男なら「子供を両親に預けて、家事も育児も両親がしてます。俺は会社に行ってるだけです」と言っても褒められる。

女が同じ事をすると「何で完璧にやらないの!努力してない」と叩く社会では、子育ては罰ゲームと言われても反論できません。

子育てで悩んでいる事のアドバイスがほしくて、いろいろな機関の子育て電話相談や市役所の子育て相談にいきましたが、相談員は励ます事はできても、あまりアドバイスすることが得意ではないように感じました。

相談員の「子育てよく頑張っていますね」や「○歳○ヵ月よくここまで育ててこられましたね」という言葉が私にはつらかった。

励ましてほしいのではなく、解決するためのアドバイスがほしかった。

令和2年5月のニュースにドキュメンタリー映画で

【ママをやめてもいいですか?】この事についてのアンケートの答えが77%がそう思った事があると答えたのが衝撃的なニュースとして流れたのです。私はそんなところが妥当かなと考え、私がもらったコメントの中に子育ては楽しいと答える人は25%だったのでほぼ同じ位の数字でしたのでそう思ったのです。これは私の考えですが今は幼稚園卒園を中心に三才以降に保育園に預けた人数が25%前後であれば数字的にはつじつまが合うと思います、問題はママをやめてもいいですかの77% の中に12%は毎日そう思っていると答えているのです。ここの人数を減らさないと幼児虐待は減少しないと思います。

又そのような人が社会に関わると色々なトラブルが予想され、例えば保育士になれば幼児虐待とか、看護士になれば横浜にあった事件とか、そのような人を雇用する会社などは困ると思うのです。

この様なママは何故数多く出現したかと言うと三才児否定論で50年やってきた結果が原因ですが、それよりも国民が幼児に対しての知識が乏しいので騙されたのが、原因の一位でその事を伝えるマスコミも数多くは三才児神話否定論ですから騙されるのも当然かなと思います。従ってママをやめてもいいですかと言うような人は現代社会の被害者なのです。

しかも困るのはそう言うママの育児負担を軽くする為に早くから預けても大丈夫ですよと言って保育園に預けることを勧めるのです。この考え方の代表が大日向雅美先生なので、現代社会はその様な困り事があればそのような事をすると思います。しかしそれでは負の連鎖になってアリ地獄のように抜け出されないと考えます。

そこで考え方を反対に考えて、子育ては楽しいママさんはどうしたら育つかを考えて、そのような政策で政治を行え

ば自然とそう言うママはやめてもいいですかと言うママは30年後位にはいなくなると思います。

そのやり方は8才児程度まで仕事をしなければ10万円支給するやり方が良いと思います。

この記事を読んでて胸が苦しくなり気付いたら泣いてました。

毎日ワンオペ育児で転勤族な為に周りに頼る人がおらず家に篭りきりの毎日。外に出ることさえも嫌になっていました

子供の自我が出始め、思い通りにいかないことが多くなり怒ったり時には手をあげてしまうことも。泣いてももうどうでもよくなってしまっています。我慢しなきゃ、冷静にならなきゃと頭ではわかって言い聞かせても感情のコントロールが出来なくて。

誰かに預ければ周りから働いてもないのに子供がかわいそうと思われてしまう環境。仕事をして子供と離れたら可愛く見えるようになるかと思えば、小さなうちは子供といなきゃダメと。じゃあ私は一体どうやって気持ちの切り替えをしたらよいのか頭を抱えることが多くなりました。

家事に子育てにあっという間に1日が終わり自分の時間などない毎日。誰かに相談したいと思ってもなかなか一歩が踏み出せないのが正直な気持ちです。

変わらなきゃ、一歩を踏み出さなきゃこのまま悪循環になってしまうけど話した相手に親がしっかりしないとなど言われてしまったら立ち直れなくなりそうで。白旗をあげて何も言わず受け止めてくれる環境が欲しいと思いました。

自然と涙が出できました。あぁ、私限界なんだな、、こう言って受け入れてくれる人を探していたんだなと思いました。

一歳半の娘1人を子育て中です。自然卒乳を望んでいますが、4月から保育園が決まり今は昼間だけ断乳中です。お昼寝の時間、おっぱいがないと娘にストレスかなと思ったからです。

泣き腫らし寝る…を毎日繰り返して、気持ちが不安定なのか夜中も3時間ずっと吸い続けたり、離れるとすぐ大号泣するように。イライラして肩を強くつかんで「ねんねっていってるでしょ!」「眠いなら寝たら!?」布団に乱暴に寝かせたり、イライラの感情をむき出しにしてしまっています。

記憶力がいい娘。朝起きると私の顔をじーっとみて顔色をうかがうように。

抱きしめてあげればいいのに、それでも私は寝不足でイライラしていて知らないふりをしてしまい罪悪感で隠れて泣いています。そんな気持ちで授乳するなら断乳してしまえばいいのに。いきなりおっぱいやめさせられて、ママにも乱暴にされて…子供が1番かわいそうです。

それでも抑えられずに当たってしまう。それで子供は余計に不安になり泣く。またイライラする。もう疲れました。まだ一歳半なのに顔色をうかがう娘の顔をみると消えたくなります。

こんなママでごめんね。

読んでいて涙が出てしまいました。手が出るのは、子供のせいではなく、気持ちがいっぱいいっぱいでイライラしている自分のせい。そんなことは日常茶飯事です。子育て支援センターを利用していますが、そんな暗い話をする雰囲気ではありません。疲れた母親を救うような場所ではないな、と感じます。子供は勝手に育っていくものだと思って、叱っては後悔する毎日の繰り返しは続いていくのでしょう。葛藤しても、改善することはないのだろうという諦めの境地です。

この社会には幻想が存在し、私はそれによって縛られているのかと思いました。それが恐らく50年程たった今も変わっていないとは。

支援センター、保健師さんに相談したりはできますが、怒鳴っているときは誰もいないんです。近所迷惑だろうなと思いながらも、誰も通報しないし、何も言われない。いっそ、通報してくれと思います。

寝かしつけはトントンして子守唄なんて夢物語です。泣きわめく子供をレスリングかプロレスの様に抑え込んでは起き上がられ、抱っこで人間バウンサー、腰も手首も痛めています。そんなことを1時間もしてやっと寝ればいい方。それが毎日続くと発狂しそうです。

泣きながら「いい加減にしてよ!」

どうしたらこうならずに済むのでしょうか。

3歳の男女双子を育てています。今朝なかなか起きず愚図る娘の頬を叩いてしまいました。娘は「痛い!」と大泣き。機嫌は持ち直して夫が保育園に送りましたが、今になって後悔しています。

一瞬の気持ちの昂りでイライラをぶつけてしまうことはこれまでにもあって、特に娘は私に似てしまったのか、怒ると大声を出したり、強い口調を使うようになってしまいました。私のせいです。

穏やかに育てたい、怒りたくないと毎日思っていますが、娘の強い口調や反抗を受け止められず、こちらも怒鳴ってしまったり、イライラをぶつけてしまったりの毎日です。

この先も不安です。

昨今の虐待死や都の条例の件で、必死で頑張っている子育て当事者の外野が実態を把握しないまま理想の子育て像を描いて、勝手に世論を作っている印象です。

偏見かもしれませんが、子供がいらっしゃらない方や子育てが終わった方に、高見の見物のようにあれこれ言われたくありません。子育て環境を息苦しくして、少子化を加速させたいのでしょうか。

少なくとも私はこの環境で子供を更に産むのは自分を苦しめるだけだと思っています。

福岡県から書き込みをされている方、今は少しでも元気になられているのでしょうか…必死に子供を怪我させないように、死なせないように、毎日気を配られていることが伝わります。

通りすがりの他人の言葉に深く傷ついてしまったのですね。きっとご自身も、もっと心に余裕を持ちたいと思われているからこそ、その言葉が余計に刺さってしまったのではないかなと思います。

でも所詮、他人です。おっしゃる通り、その人はあなたのことを何も知りません。あなたの状況を推し量る想像力に欠けた人です。

あなたの文章を見て、人間には想像力が必要だと痛感します。本当は夫婦でそれが必要だと思うのですけどね…。特に男性は苦手な印象があります。相手の気持ちを想像するということが苦手で、そもそもその必要を感じていない人も。

しかしあなたは一人でここまで大きな事故もなく子供を育ててきたことを誇りに思うべきです。それがどれだけ大変なことか、わかっている人がたくさんいます。

不安と闘いながらも今子供が元気で生きていること、まずはそう出来たご自分に自信を持ってください!

本当にすごいことです!

例え子供にイライラしたとしても、子供自身を否定することさえ言わなければちゃんと子供は育つのではないでしょうか。母親から愛情を感じられれば多少のことは大丈夫。大切なのは、あなたがいてくれて本当に良かった、という母親の気持ちを要所要所で感じられるということだと私は思っています。

それさえあれば子供は元気に生きていけると思います!

どうかあなたが元気になって、少しでも楽になれますように。

福岡県で育児に苦悩の日々を送る2児の母です。ネットで色々検索して、色んな方のお話を読ませて頂きながらここにたどり着きました。

私は、根拠のない3歳児神話にまんまとハマり、3歳までは、3歳まではと手抜きをせず頑張って来た母親です。下の子が産まれても、2人とも3歳までは、、、と。それで4歳になった息子が「この3年間は何だったの??」という状態なり、私自身が潰れるような、、いえ、心はとうに潰れてます。でも目の前にいる2人の子の生活だけはちゃんとしなきゃって思う一心で今に至ってます。

お兄ちゃんの魔の4歳期、、苦悩の日々は続くのに旦那はDVで、私の育児も家事も馬鹿にして、何か相談しても「お前が悪い」と馬鹿にし、「お前も世の中も間違っている!俺みたいに…」俺論を語り、子供の世話をしながら聞いていると「話をちゃんと聞いていない!」と殴る蹴る、、しかも彼の稼ぎでやって行けないので、私も働いてて、家事も育児もワンオペ。

それでも子供を幼稚園に預けている事が子供に申し訳ないので、少しでも多く子供達と過ごす時間も取らなきゃっと考え、気付くと一日、育児家事と仕事(労働)の時間しかありません。1人の時間と言えば、通勤と子供の送り迎えで自転車を漕いでいる時間だけ。

そんな状態の私は今朝子供達を園に送る自転車で、自転車のシートベルトを外す息子を危険だからと怒っていると、状況も知らない通勤中の40代半ばの男性に抜き去り際に「可哀想に、虐待かよ」と聞こえよがしに言われ、ここ数ヶ月の頑張りも何とか耐えていた心も完全に折れてしまいました。

息子を幼稚園バスに乗せ、娘を保育園に預け、出勤したのですが、もう涙が止まりませんでした。結局、仕事も出来ず泣き続け、息子のお迎え時間にも足が震え行けず、預かり時間を延長しました。娘を抱きしめると心が震え涙が出るし、息子に至っては視界に入るだけで手足が震え、呼吸も苦しくなります。

息子が居る時間が怖いです。いまの息子は怒らなくてはいけないような事を数秒おきにします。人の迷惑になる、、車にひかれる、、様々な理由があって怒らなくてはいけない状況がうまれるわけですが、、、今朝の男性の言葉に、呼吸も出なくなるほどショックを受けました。

世の中、虐待だ虐待だと騒ぎ立て、前後の親子の状況や、子供のした事を知りもしない第三者が口出しをする。口出しというか、自転車の抜き去りぎわに「子供可哀想っ!!虐待かよ!!」なんて言うのは正当な注意ではなく、ただの誹謗中傷、それこそ言葉の暴力です。そういう心無い、育児がわからない人の言葉に傷ついた母親が、子供との関係を上手く築けなくなる可能性だってあります。それこそネグレクトにつながったり…。

先生のように、折れた心に添え木してくださるような言葉を、きちんとお話しできる方でない限り、第三者が介入するのがこんなにも母親の心を破壊し、育児にも悪影響を及ぼす危険な行為だと身をもって経験しました。

虐待法案が通り、ますます世間の目は子供を連れた母親に厳しくなりました。冷たくなりました。だから、声を大にして言いたい!発信してほしい!虐待ニュースは何千何万人のうちの1つであって、何千何万人の母親達は、苦悩しながらも必死に子育てをしているんだって、そういう愛情いっぱいの母親の心を打ち砕き、愛情が生み出せなくなるように追い詰める人を増やさないでください!!

虐待法案も、メディアも、世の中の育児しない父親も、おかしいです!ダメです!無知すぎます。雅美先生、、助けて。。

しつけとはいえ子どもに手をあげるのはしてはいけないとはわかっていても抑え切れないことがあります。児童相談所へ相談すればすぐ子どもは一時保護し母親と引き離すだけ。

私は子育てサークルの先生や信頼出来る先輩ママ、自分の親に相談して助けてもらってます。

自分がグレーゾーンもしくはイエローなのかもしれない、そんなことは頭では理解しています。

でもどうしようもない。

虐待夫から子供を連れて逃げて、一人で生計を立てて子供を育てている。時間に追われて食べさせて寝かせることで精一杯。夜も11時近くになれば怒鳴り付けて寝かせるしか手段がない。

記事を読んでいると、たったそんな言葉や行動で虐待なの?とへこみました。自分はもっときつい口調で言ってる。

結局日々を生きるのに必死で相談なんてする場所も時間もない。

結局変わりたい私は何をどうしたらいいのか具体的に分からなかった。

実際に虐待している親は、どこにも相談しないと思います。保健所などに頼ったら大ごとにされてご近所に知れたらと言う不安もあり、どんどん孤立していきます。