【反響編】離婚後の共同親権 識者の意見は? 木村草太さんと小田切紀子さんに聞く

〈関連記事〉共同親権「異例」の展開 法制審で全会一致せずに法改正の要綱案まとまる 今国会に提出へ 「忸怩たる思い」の委員も(2024年1月31日)

東京都立大・木村草太教授「単独親権でも交流は可能。子に会えないのは親権の問題ではない」

東京都立大の木村草太教授

別居親の「暴力の道具」になる恐れ

-離婚後の共同親権を求める理由に「別居親が子どもと会えなかったり、子育てに関われなかったりするケースをなくすため」という主張がある。

「子に会えない」というのは非常に同情を買う言葉だが、親権の所在にかかわらず、面会交流を求めることは現行法でもできる。子に会えないケースには、

- 本人が手続きしていない

- 裁判所が子の利益にならないと判断

- 面会交流命令が履行されていない

の3パターンがあり得る。いずれも親権の問題ではない。親権がどこにあろうと、離婚後の父母が子どもについて相談することは全く禁止されておらず、共同親権を取り入れている海外の考え方から大きくずれているわけではない。

-離婚後も共同親権になると何が変わるのか。

両親に積極的で真摯な合意がない場合にまで強制的に共同親権を継続する制度になれば、子の利益を害する。共同親権になると、引っ越しやワクチン接種、進学、海外旅行など重要事項の決定に別居親の同意が必要となる。両親が話し合いできない関係の場合、重要事項がスムーズに決定できなくなる。

例えば、別居親の反対で子どもと同居親が望む引っ越しができなかったり、別居親が子育てに無関心になり音信不通となった結果、海外への修学旅行に必要なサインをもらえずに断念したりといった事態も起き得る。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待があるケースでは「サインが欲しければ会いに来い」といった暴力の道具になる恐れさえある。

強い被害感情 自省への支援が必要

-DVや虐待が立証されれば、共同親権から除外すればいいとの意見もある。

共同親権に必要なのは両親の協力関係だ。DVや虐待が立証されなかったとしても、相互に話し合える信頼関係のない場合、子についての決定がスムーズにできないため共同親権に向かない。また、DVの完璧な立証は難しいという理解も不可欠だ。

-法制審議会(法相の諮問機関)で1年半議論しても意見はまとまらない。

家族法は仲の良い関係を支援、保護することはできるが、仲が悪いものを良くすることはできない。壊れた関係を無理やり戻すために法律を使おうということ自体が無理筋だ。

子連れ別居に直面した当事者がショックを受け、強い被害感情を抱くことは理解できる。ただ、住み慣れた家を子連れで離れる選択には、共同生活を続けられない重大な問題がある場合がほとんど。その原因を自省し、信頼関係を回復しようという気持ちに向かう支援の枠組みが必要だ。

木村草太(きむら・そうた)

専門は憲法学。子どもの権利、差別されない権利、平等原則などが研究テーマ。

東京国際大・小田切紀子教授「発達段階に応じて、別居親も対等な立場で子育てに関わるべき」

東京国際大の小田切紀子教授

共同親権で社会の意識を変えられる

-共同親権で両親が共に育てることが子どもにとって大事だと発信している。

離婚後も子どもが両方の親と日常的な交流を持つことで、離婚による子どもの心身への影響を和らげることが国内外の研究で分かっている。そのために、子どもが安心して安全に交流できるよう、面会交流の支援団体のようなインフラを整えることが必要だ。

調停や審判で決まる日本の面会交流の多くは月1、2回。一方、私が専門に研究している米国では、子どもが日常的に別居親と会っている。例えば3歳児は記憶の容量が小さいので、月に1度ではすぐ忘れる。発達段階に応じて、別居親も対等な立場で子育てに関わるべきだ。共同親権の導入によって、離婚後も2人で子育てする「共同養育」がスタンダードなことだと社会の意識を変えていける。

-DVや虐待がある場合、加害親も親権を持つことを危ぶむ声がある。

DVや虐待があれば特別な配慮が必要で、子どもの安全が保障されるまでは加害者の親に会わせるべきではない。事実関係をしっかり調べて、加害者に適切な教育をするなど、法務省や内閣府が体制を整えるべきだ。

ただ、離婚の中には、加害者でないのに子どもに会わせてもらえず、養育に関与できない人もいる。親として適性がある人もおり、一律にどちらか一方に親権を与えるのでは不公平ではないか。

重要事項の決定にはADRの活用を

-対立する親同士が親権を持つ場合、子どもの進路や医療方針など重要な事項で合意できるのか。

重要事項を決めるには、裁判外紛争解決手続き(ADR)をもっと活用できる。第三者が関与して話し合いを進め、家裁の調停よりも時間がかからない。さらに離婚にあたり、その後の子育てについて両方の親が学ぶべきだ。共同養育の知識やスキルを伝える「親ガイダンス」を義務化して、子どもにとって離婚がどんな影響を与えるのか説明する。これにより、ある程度双方の葛藤がエスカレートすることを防げる。

-DV被害者への支援が十分でない今の日本では、共同親権の導入は時期尚早という声もある。

既に社会資源はある。ADRがあり、親ガイダンスが実施できる。各県に臨床心理士会があり、親の心理相談にも乗れる。これらを連携させて、共同親権と同時に導入すればいい。

離婚後の養育では「子どもの意思が大事」と言いながら、現状は子どもの気持ちや考えを聞けていない。子どもには自分の気持ちを聞いてもらう権利がある。スキルがある専門家が丁寧に聞き取り、寄り添った支援をすることが理想だ。

小田切紀子(おだぎり・のりこ)

親が離婚した子どもの心理が専門。米国の支援体制に詳しい。公認心理師、臨床心理士。

法制審でも賛否 パブコメは先送り

離婚後の子どもの養育に関する法制度を議論する法制審議会の部会で、2021年3月からテーマの一つとなってきた離婚後共同親権制度。裁判官や弁護士、大学教授らの委員の中でも意見が割れたまま、中間試案の取りまとめに向けた動きが進む。

試案は、進学や医療などの重要事項決定権などが含まれる親権を離婚後も父母が共同で行使できるようにする案と、現行通り父母の一方を親権者とする案を併記した形で、当初は先月末に決定し、その後パブリックコメント(意見公募)が実施される予定だった。しかし、自民党内で「分かりにくい」などの声が出たことなどから、先送りとなった。

自民党法務部会は今年6月、古川禎久法相(当時)に共同親権制度導入を求める要望書を提出。一方、DV被害者の支援団体などからは家庭内にDVがあった場合、被害を継続させるとして、導入に反対する声が上がる。

読者の声は?「親同士が歩み寄れるのでは」「子どもの声を押しつぶす制度になりうる」

◆子どもにとって何が一番良いのかが大事。子どもは両親から愛情を受ける権利がある。両方の愛情で満たされてこそ健康に成長できる。虐待が懸念される場合は別として、共同親権にして両親が子どもを育てることが妥当だ。=横浜市、男性(78)

◆共同親権は、離婚後に子どもが進学したり、医療を受けたりする時に、別居親の「許可がいる」ということが本質だ。別居親が「ダメ」と言えばできなくなる可能性があり、子どもの声を押しつぶす制度になり得る。=埼玉県、男性(52)

◆親権を持つ方が立場が強く、物事を決められるという風潮が社会にある。どちらかにしか親権がない状態は、親権争いのもとにもなる。共同親権も選択できれば、離婚後も親同士が歩み寄る可能性が高くなるのでは。=埼玉県、男性(50代)

◆離婚後も父母が共に子どもに関わるべきだというのは響きがよく、一般論としては肯定する人が多いと思うが、実際には理想論。法律で認めないと協力できない元夫婦に選択的でも共同親権を認めると、無用な争いが増える。=兵庫県、女性(40)

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

そもそも日本の法律で共同親権にしろという関係性の両親の不仲な関係が既に子どもにとって児童虐待というのが海外では一般的だし、養育計画なんてのも海外では子どもは計画通りに育たないのだからと見直しされてるのが現在の世界の状況だし、共同親権で面会交流中に年間千人単位で人が死んでる国もある訳で、世界で見直しされてる問題のある制度の後追いをする必要があるのかというのもあるだろう。

それよりも日本の現状にあった制度にする事が必要。

連れ去りだの言い合う関係性の両親で共同養育は無理だし、子どもに実親が必要というより適切な養育環境が必要なのだから国がそれをメインに制度設計すれば良いとおもう。その中で必要なら面会交流を国が介入して進めれば、問題も解決する。

そもそも会わなくなったら子どもを忘れる様な親に子どもが交流しても愛情を感じる事はないだろう。単なる養育費の支払いの対価に子どもに別居親のご機嫌を取れと言ってるのと同じにしか子どもは感じないだろう。

内容ずれていたら済みません。

私は子供を親権争いで敗れてもう20年近く経ち、すっかり子供のことは忘れました。

男は一緒に育てて愛情が出ると思いますので、共同親権がいいかと思いますが、現実dvとか同性婚と同じ問題で難しいのでしょう。

一部の本当のdvの方と親権争いに使われるdvと同様に扱われ法定争いに使われるのは見てられません。

子供も成人になって真実はわかったりするもので、人間がいつも正しい判断できない以上、第三者が見てよほど問題ない限り共同親権が良いと思います。

自分自身、面会交流で両親の元を行ったり来たりして育った子どもの立場です。

自分の経験でいうと自分の様な育ち方はオススメしません。

友達との約束も面会実施の親の都合で断らないとならないので、友人との約束もまともに出来ず、疎外感に苛まれたり、いじめにあったりしました。

子どもからしたらそんなに親の影響は友人よりは受けません。離婚も珍しい事ではないのでそこまで影響はないが、学校生活や友人関係の時間を制限されると子どもは本当はに辛いです、それこそ親の都合で振り回される事を離婚後まで持ち越さないで欲しい。

共同親権は、進学や就学旅行の許可も別に住む親の許可が必要だと言います。正直面会交流でも、別に住む親に面会交流を断ると親権をこちらにすると脅された事もあるので、そんなことをしたら子どもの人生は親の操り人形になりそうで、子どもたちからしたら、自分の時を考えると自殺も考えるほど深刻な影響をうけると思います。

親が皆、子どものことを考える親ではないです。子どもを使って、親同士の争いの道具にする親は友人の話など聞く限り実感として多いです。

共同親権では無い方法で子どもの権利を守る対策をする方が子どもの為になると思います。

木村さんの意見は、現実に即していないと思いました。

まず、親権親が感情的に会わせたくないだけで、面会交流は行われません。DVでなくても、まともな親でも会わせてもらえません。親権を持っているだけで、子供と片親を断絶する権利を持つのです。

例えば、DVをしている親が連れ去っても、そちらの親に親権が行きます。被害を受けている親が子供と会えなくなるケースは少なくないです。

この方達は、何をどう頑張っても、DV側の親から子供を守ることは出来ないでいます。単独親権だからです。

複数の血縁関係のある大人に見守られて愛情を受けながら育つのが当たり前ではありませんか?

木村さんのような机上の空論ではなく、小田切さんのように、現実的な話でなくてはならないと思います。

木村先生の御意見の方が現状的にはしっくり来るかと思いました。

現時点での解決が難しい問題を先送りして、共同親権に過剰な期待をしている点が危ないかと。養育に関する諸費用だったり、子育てに関する負担配分だったり、DV(精神的/肉体的/金銭的等)だったりと離婚に至る経緯や離婚後の不安がある夫婦にとっては、その問題を解決する、或いは、必ず守ってもらえると言う保証が無ければ、共同親権は単純に精神的/肉体的/金銭的な負担増加になるでしょう。

例えば、共同親権だからといって、子供に関わる養育、教育他、現時点で問題になりやすい費用関係の問題は、現行法で実質的な強制力が無いため、解決できないままではと危惧します。良識のある方なら決まった養育費はそもそも、払うでしょうし、何らかの事情があって難しい場合も相談をしてくるでしょう。しかし、そもそも払わなかったり、故意に相手の評判を落として減額/支払い拒否をしたり、弁護士を通して等取り決めがあっても直接相手方に接触して自己の利益優先を了承させようとしたりするケースもあります。

親の考え方、それまでの生育環境に子供の考え方/行動が大きく影響されることも、非常に大事な点です。単純に意見を求められても、自分の本来の希望とは異なることを無意識に選択する可能性や、どちらかの親が意識的な誘導をする可能性も考慮が必要です。これは、親権を持つ持たないに関わらず注意が必要かと。

子供の権利と子供に関わる義務について、理想論ではない議論と法整備が必要です。児童相談所の抱えるケースの多さ、複雑化、多様化だけを見ても簡単に解決できる問題ではないことは明白です。また、ひとり親家庭へのサポートが間に合っておらず、苦しい状況になっているケースも経済の悪化にも影響され、今後の増加も懸念されますが、具体的、根本的な対策はないです。

性善説や常識に善処を期待するのは、当事者への丸投げです。ましてや、言葉の響きに期待や解決を求めるのは、間違っています。

離婚後も両親が対等に子どもに関わった方がいいと美化されると間違えます。

私は、父がDVの加害者の家庭で育ち、結婚した夫もDVの加害者で子どもにも暴言・暴力を振るうので、子どもを連れて離婚した元一人親家庭の母親です。被害は大きく続いています。

小田切紀子さんの意見は「ADR, 親ガイダンス、親の心理相談」等とお仕着せで安易だと思います。「親ガイダンスの義務化」も、人にはいろいろな生き方や子育てや家庭があるのですから、よくないと思います。話し合えない別居親と、子どもの進学、旅行、医療等の度にそんなところで強制的に決めさせられるのは非現実的でストレスや負担が大きいと思います。DVや虐待対策も疑問です。加害者はDVや虐待の自覚が無く責任転嫁します。

木村草太さんの意見が法と実務に現実も踏まえて的を射ていると思います。現状でも、話や同意ができる関係は子どもと関われます。共同親権は、別居親にも対等な親権をという名目で介入権を与え、結婚中に対等に生活、家事、育児ができない関係だったから離婚して、対等に話し合えない関係にも強制するもので、ストレスやトラブルを増やし支配や虐待が続くと思います。子どもの利益にもなりません。日本乳幼児精神保健学会も共同親権に危惧の声明を出し、「離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること」と述べた通りだと思います。

DVが少数でも十分考慮されてほしいですが、離婚理由の女性の2位から4位まで、生活費を渡さない、精神的暴力、暴力を振るうと、DVが占め、その合計は1位の性格の不一致を上回るからDVで離婚する人は多いのです。DV家庭は子どもへの虐待も多いです。

離婚した一人親は80%が共同親権に否定的です。母子の一人親家庭で養育費を受け取っていないのは約75%で、一人親家庭の女性の多くは低収入です。ただでさえ、負担が大きい当事者の「共同親権は恐怖でしかない」「共同親権は絶対反対」という切実な声を聞かないのは危険な無理強いだと思います。

子どものためになることは他にいろいろあります、まずは養育費の責任を果たさせること。DVや虐待の防止と啓発、被害者支援、及び一人親家庭の支援等を進めること。不平等や差別をなくし、子どもや弱者が辛い思いをした時に声を上げられて、子どもや弱者を保護・支援できる社会になること。

小田切先生は「米国では子どもが日常的に別居親と会っている。」と仰るけれど、その分事件や子どもが生きづらさを抱えて生きていることは、ジュディス・ウォラースタイン著書「それでも僕らは生きていく」に表れていると思います。

面会交流が子どもの福祉ならば、子どもが会いたい時に適宜適切に、となるのでは。

それにしても、両者ここまで見えている景色が違うものを法律で強制するのは、余計に軋轢をうむので、如何なものかと考えます。

「親権」に対して「子権」を考えてみたことはありますか? 親として子に関わる権利「親権」を逆さの立場から見て、子供自身がその父・母の子供として育っていく権利に「子権」という名をつけてみたらどうでしょう。

子どもの立場に立ち「子権」を考えるとき、現在の単独親権制度では、両親の離婚により「子権」の約半分を単純に奪われてしまいます。もちろん実際にはそれを補う制度や行動がありますが、親の態度次第では容易に半分になってしまいます。離婚家庭の子どもの「子権」はきちんと守られているか、不当な権利侵害になっているのではないか、よく考えて欲しいと思います。

離婚された夫婦の方々は「もちろん子どもの幸せは、何度も何度も考えた」とおっしゃると思います。でも、それは日本が単独親権だから、子供のために胸が張り裂ける思いをして考えなければいけなかったのかもしれません。

私は過去の当事者(別居親・男性)です。離婚の危機になり、妻が私をDV夫だと行政に訴え、妻子が突然いなくなった経験があります(不思議なことにDVの内容やそれが本当にあったかどうかはその後全く話題になりませんでした)。私と妻、比較はできませんがどちらにとっても死ぬほど辛い経験でした。思春期の子供は私たちのせいで突然母子寮に移住させられるという理不尽な目にあい、不登校になりました。彼も生きていくのがつらいと思ったかもしれません。

調停ではもし離婚するとしても当事者として納得はできました。でも「監護継続性の原則」により親権の移動は困難で、親権がない者は養育費と引換えで「面会交流」ができるかも、というような話は全く理解できず、私や子どもにとって法の暴力が振るわれているように感じてしまいました。

今となっては、その離婚調停では自分の「親権」と子供の「子権」の両方が侵害されていたのだと思います。

日本はハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)や子供の権利条約を批准しているにもかかわらず、国内の法整備はまだまだ進んでいないとされています。

いつの時代・どこの国でも、両親の不仲と親子の不仲は別物で、それがたまたま一致することもしないこともあるでしょう。これからは「子権」を守ったうえで両親の不仲や両親それぞれの「親権」と折り合いをつけて欲しい。私は「原則共同親権」のほうが「子権」を守るのにふさわしいと思います。

共同親権に反対される方々はよく信頼関係の有無を問題にされますが、そもそも共同親権に信頼関係は必須ではありません。離婚前に共同養育計画を作成し、それに従ってビジネスライクに粛々と共同養育していくだけです。

そもそも親権とは親の権利のように思われていますが、諸外国では親責任と定義されています。子どもを監護、養育するのは親の義務、責任です。親同士の信頼関係やエゴは、親の子どもに対する義務、責任と比べたらどちらが大事でしょうか?子どもの幸せと健全な成長を願うのであれば、子どもファーストであり、親同士の信頼関係、エゴよりも大事であるのは言うまでもありません。

この投稿欄に多く見られる「単独親権vs共同親権」という二者択一の議論は、状況によりどちらにも利点、欠点があるため、多分ずっと平行線です。

法改正の方向性が「単独親権のみを残す」または「全て共同親権に取って代わる」であればこの議論には意味がありますが、予定されていた中間試案には単独親権を無くす案など無く、必ず残ります。

なので二者択一議論はピントがズレています。

そうではなく、

「離婚後、親権がどちらかの親しか持てない社会のままで良いのか」

それとも

「どちらかの親、もしくは両方持つことが出来る多様な社会にしたいのか」

を、現在の離婚当事者だけではなく、(将来離婚に直面するかもしれない)一般の人達と一緒に考える事が大事です。

男女共同参画、ジェンダー平等、多様な選択肢が認められるこの現代において、離婚後だけは単独親権しかないという現在の硬直した法制度は、まるで時代遅れの

「昭和の化石」

であり、そろそろ変わる頃だと私は思いますが。

以下、すくすく東京さんへのお願いです。

やはりもっと共同親権賛成、反対の意見を当事者から聞きたいのであれば、公平に

同居父親

同居母親

別居父親

別居母親

の4パターンの当事者インタビューをするのが良いかと思います。

よろしくお願いします。

PS. 二度目の投稿失礼いたしました!

このコメント欄の応酬がすでに、この問題が無法地帯で放置された問題であることを示しています。

これは、どちらが正しいのではなく、法的整備がなされていないために、いずれも人権が守られず、国民が無法状態に置かれていると考える問題です。

法治国家・民主国家としてあるべき姿を失っています。

無法地帯では怪しい利害関係者や自称被害者の主張ばかりが増えて何も解決しません。

早急な法整備と国民生活の安定こそが、この国の政治に求められていると思います。

共同親権を言う方がいつも言う「連れ去り」「誘拐」という言葉に驚きを隠せません。

共同親権・共同養育とは、共同で親権を行使し子供を養育していくことを言うと理解していますが、やむなくした別居をそんなふうに強い言葉を使って非難する人と、「共同」をしたい人がいるでしょうか?

また、相手の主張に歩み寄る姿勢がない人との「共同」は、辛いだけではないのかなと思います。

木村先生の、

DVの完璧な立証は難しいという理解も不可欠だ。

という点がとても重要だと思います。

他国で共同親権が用いられている場合、DV加害者に対して強い法的介入があるという読みましたが、日本では現状被害者が守られていない場合がままあると認識しています。

特に、性的な暴行が子どもに及んでいてそれを立証できない場合など、子どもにとって共同親権が恐怖でしかないケースがありえます。このコメント欄で「子どもの幸せ」と述べている方がたは、そういうケースを度外視されているかと思いますが、最悪のケースを想定して制度を考えるべきだと思います。

DVで離婚しましたが、相手を怒らせずに離婚してもらうのに精一杯でDVの有無を争わず慰謝料も貰えませんでした。子が多いので養育費だけは確保しなければと調停申し立て、相手からの高圧的、脅迫的言動に苦しみながら算定表以下に値切りに値切られた額で応じ、子ども達の発達対応など最優先で子育てとパートでいっぱいいっぱいの日々です。

離婚後協力して子育てできるような相手ならどんなに良かったか。もしそうなら離婚してないかもしれませんが。DVは共同親権除外と言われても否認されたら強制され養育費を盾に嫌がらせされ無理矢理交流させられる恐怖しかありません。

木村先生の意見には納得です。論理的な意見だと思います。

小田切先生は、ADRの活用を言われていますが、ADRはほとんど利用されておらず、また、法的強制力もないため、DVやモラハラをするタイプの人は従いません。そのため、ADRを活用すれば良いというのは現実的な意見ではありません。

ADRを使って問題解決ができないので、共同親権は導入すべきではありません。

現状の制度(離婚後片親が親権を持つ)でも、問題のないカップルなら共同養育することが可能なので、共同親権を導入する必要はありません。

木村先生の、

>壊れた関係を無理やり戻すために法律を使おうということ自体が無理筋だ。

壊れた関係を無理やり戻すために法律を使おうということ自体が無理筋だ。

共同生活を続けられない重大な問題の原因を自省し、信頼関係を回復しようという気持ちに向かう支援の枠組みが必要だ。

が全てだと思います。

関係が良ければ、小田切先生が懸念される月イチ○時間の面会交流以上に頻繁に交流が持たれるでしょう。

別居されたことを誘拐とか、連れ去りと強い言葉で表現することが新たに問題をうみ、葛藤を余計に高めているようにしか思えません。

私はDVを受けて子を連れて避難し離婚しましたが、離婚後共同親権の制度化には選択制だとしても絶対反対です。現行法は共同養育を禁止しておらず、信頼関係のある元夫婦なら行えています。

木村草太さんの仰るように、法で人間関係をどうこうしようとするのは無理筋であり、弱い者(DV被害者、被虐待児)に必ず皺寄せがいくと思います。

また、家裁では面会交流が原則実施されており、私の子も面会で心に傷を負って拒否をしたり、また元夫が養育費を値切ったり明らかに子の利益に反した事をしていても面会は強要されました。また、「面会すれば養育費を支払う気になると思います」などと言われました。同じような事が共同親権を「選択」する場でも起きるであろうことが想像できます。

これ以上別居親の意思を尊重して当の子どもに負担を負わせるようなことがあってはならないと強く思います。

小田切さんは高葛藤の元夫婦にはADRや親ガイダンスが用意されていると仰いますが、それではDV被害者の安全は全く守られないですし、問題を解決するのにとても現実的な案とは思えません。

離婚、面会交流経験者です。

息子は面会交流で会う前後に不安定になり、面会交流では泣きながら会いたくないと言い、最後には走って逃げてきます。

私と息子にDVがあり、住所も秘匿しています。そんな中、共同親権はできるわけありません。安心して暮らせません。

今は、元夫がなぜか面会交流をしたがらなくなり息子は落ち着いて過ごしています。

離れていた方がよい親子もいます。

親よりも子のことを考えるべきです。

原則共同親権に賛成します。

親の対立を根拠に単独親権制維持はちょっとナンセンスかな、と。

一度親権を失えば相続等一部分の法律的関係を除いて血の繋がった他人にされてしまいますよ。

子供のことを一番に考えましょうよ。

繋がりがあったとしても、関わりたく無いと思えば関係を自ら絶って同居親のみ親である、という人生を歩むのも子供の自由で権利。

同居親の意向に関わらず自身が必要と思えば別居親とも関われる。

そんな社会がよいのでは?

それが子供の人権というものではないですか?

現状は同居親の意向が子供の自由をあまりに制限しすぎています。

両方を親と認め、子供の選択肢を狭めないようにするのも親なら当然考えなければならないのでは?

私は、不仲の末の連れ去りで当時1歳半だった愛娘と3年近く生き別れとなった者です。私の側からは、不倫も虐待もDVもありません。

木村さんは様々なメディアで定型文のごとく「単独親権でも交流は可能」とし、子に会えないのは親権の問題では無く以下のケースに該当と仰っています。

1.本人が手続きしていない

2.裁判所が子の利益にならないと判断

3.面会交流命令が履行されていない

「単独親権でも交流は可能」だから「共同親権は不要」という論は、極限すると、「無くても守れる人はいるから法律は不要」と同義であり、いかに民法が専門外の憲法学者だと言っても、あまりにも乱暴な話しです。何より、常に同居親が善で正しく、別居親が悪で誤っているという決め付けの上に立っており、そのような偏向思想を掲載するのはいかがかと存じます。

実際、現在の単独親権制度下では、何の罪もない母親が暴力によって夫に追い出され親権まで奪われる事例や、子どもを連れ去った母親がその後に虐待死させている事例など、木村さんの言説に当てはまらない事例が散見できます。

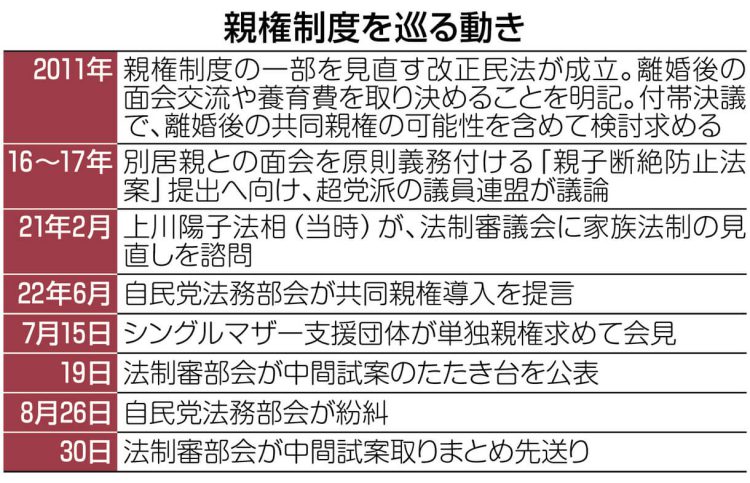

一例として、図表の『親権制度を巡る動き』には2022/7/15に「シングルマザー支援団体が単独親権求め記者会見」とありますが、同年の3/10には「わが子と離れて暮らす母親」が共同親権を求め、子との引き離しこそ最大のDVであることを訴える記者会見を行っております。

https://oyakonet.org/documents/20220310_kisyakaiken_docment.pdf

なぜ、共同親権に反対する別居母親の意見ばかり取り上げ、共同親権を求める別居母親の意見は黙殺するのでしょうか?

何より、「単独親権でも交流は可能」と言いますが、私は月に1回2時間会ってお小遣いを渡すだけの足長おじさん・おばさんになりたい訳では無く、愛情と経済の両面から子どもを支え、喜びも悲しみも受け止める親としての責任を果たしたいのです。

子は、両親の対立とは無関係に、父母双方から愛情を受けて育つべきです。そのことに対し、「自分が嫌だから」「会わせたく無いから」という幼い理由で反対するのであれば、別居親に親権を渡し、自らが単独親権下での交流に甘んじるべきです。

G7で日本以外の6カ国など、世界の殆どの国が国連子どもの権利条約を批准し共同親権になっているのに、なぜ日本ではできないと考えるのか不思議でならない。

両親には子どもを愛し養育する責任があり、子どもには両親から愛され育てられる権利がある。人として当たり前のことだ。特に、子どもは親の所有物ではなく、人格を持った一人の人間だ。普通の両親である場合、普通に子どもは両親を愛しており、どちらとも引き離されたいとは思わない。であるのに、現状は片親のみの意向と実力行使によって、もう片方の親と子どもを引き離すことが可能になっている。子どもにとってこんな残酷なことはない。

両親の個性や離婚の状況は様々なのに、全て一律に当てはめようとするからおかしくなる。これは国の怠慢であり、早急に改善すべきだ。世界の殆どの国がそうしてきたように、親の都合云々ではなく、子どもの権利と幸せを考えれば自ずと道は見えるはずだ。

日本のテレビ番組でよくあった、何十年年振りの親子再会!というのは、他国では児童虐待となる。小田切教授の言われるような内容で、真摯に子どもを見て、世界を見て、子どものために、早急に改善すべきだ。

単独親権制により、子供は大人の都合で離婚時に父か母のどちらかを失うことになる。法的に会う権利があると言われても、争いが続けば年単位で不自然な親子関係が続き、成長過程である分、子供の負担は大人が考えるより非常に複雑で大きい。現在の裁判所の運用はこの弊害を助長するだけで、子供の権利条約にある双方の親と関わる権利を守る方向に働いている実績はないし期待もできない。

お父さんとお母さんは一緒に暮らせないけど、二人ともあなたと親子であることはこれまで通り変わらない。その前提が保証されることで無くせる子供の負担に見合うほどの、単独親権制であるのことの意義とはなんなのでしょうか。

臨床心理士の先生は専門家と思いますが、憲法学者の先生は本当に識者なのでしょうか?

既に人選の段階で結論が出ていて、諸外国も軒並み採用している共同親権に日本も早急にすべきで諸々の国際問題となっていることや軋轢を解消すべきだと思う

子どもの視点で考えると両親はどちらも必要だと思います。

夫婦の仲が悪い場合には離婚もあるでしょうが、共同親権は子どもにとって良い事をもたらすだろうし、仲の悪かった夫婦にそれ以上交流をしないような取り決めをもたらし、特にやりとりを必要とするものでは無いのだろうか

今の一律の単独親権だと、共同養育したい場合に必要以上に離婚後の元夫婦の協議を余儀なくされる、これは健全では無いと思います

長年にわたり児相と警察に通報されていた相手方の児童虐待を止めていましたが、子どもを連れ去られました。

以降、何年にもわたって子どもに会えていません。

連れ去られると児相も警察も相手にせず、裁判所では、なぜ先に連れ去らなかったのですか、と同情して言われるだけでした。

相手方は拒否のみを繰り返し、もはや子どもの安否すら確認することもできません。

児相も警察も裁判所も、優先するのは連れ去った親のお気持ちだけで子どものことは二の次です。

都合の悪いことがある親ほど子どもには会わせることもありません。

これでは児童虐待で亡くなる子どもが増えて当たり前です。

別居親ではなく、同居親の危険性も十分にあります。選挙権のない子どもだからこそ、一方を悪者にするような意見ではなく、同居親か別居親か、男性か女性かを問わず、公正な判断をできる法改正が必要だと思います。

親が二人いれば共同親権は当たり前です。そのうえで公正な制度を構築してもらいたいと思います。

原則共同親権(監護を含む)にしてDVや虐待が認められる場合に単独親権を採用すればいいと思います。

問題が無い親の親権まで奪う必要は無いと思います。

親権が無くなってしまえば子供に何かあったとしてもあなたは親権者ではないからということで教えてももらえませんし連絡も来ません。

離婚後の共同親権とは婚姻中の共同親権とは異なるのに、さも婚姻中の共同親権がその後も続く様な意見をよく拝見するが、離婚する夫婦は同居をしないのだから都度協議などまず物理的に不可能で有ると言う事だ。

ではどう言う事が離婚後共同親権なのか?と言えば、離婚協議時に相互が条件提示し合意した事を互いが同じ立場で進める事が離婚後共同親権で有るからだ、なぜ離婚後共同親権にしないとならないのか?は人間は約束事を破ったりするからで、現状の単独親権では親権者が約束事を守らなかった場合に、それを是正させる事が出来ないからだ、なので離婚後も同じ立場であれば、一方の親権者が一方の親権者の権利制限をする事が可能になるからだ。

離婚問題の最大の懸念は日本は協議離婚を認めてる事で、その協議が十分でないから様々な問題に発展してるので、離婚後共同親権に改正し離婚をする夫婦で子を持つ場合は、家庭裁判所に養育計画を出して、承認された場合に離婚を認めるべきであると思う、そうなれば自らが出した意見を踏まえた離婚協議の合意事項を破ったりする事も減るだろうと考えられる、で約束事を破る様な我儘な人がその権利を制限されるべきだと言う事だ。

これならばDVなども含めて自分勝手な人は必然的に親権制限され、それは現状と同じ単独親権扱いになるからなので

離婚してから 「子供に会いたい」

婚姻期間中、私が仕事、家事1人でして携帯ばっかり見て、まーったく子育てもしなかった元夫は言います。

では、いつ歩けるようになった?

いつ喋れる様になった?

好きな食べ物、好きなアニメ、好きな遊び、全部言えない人が「子供に会いたい」と。

お酒を飲み豹変し、夜中にも関わらずベロンベロンになり子供放置で外で寝る事数回、記念日に出かけるとすべて酔っ払い、代行の人に絡み子供達は怖い思いをした。自分に都合悪くなると暴力。嫌な思い出しかないよ。

そんな危険な人に共同親権になって、強制的に会わすなんて恐怖でしかありません。

子供も会いたくないと。

元旦那、元妻に会いたくないお子様だっています。今のまま単独親権で、面会交流したいのならば裁判所に行って、法的に正しい答えの結果会えるか見極めてもらってほしいです。

共同親権に巻き込まれたくはないです。子供を守る為に単独親権のみでよろしくお願いします。

小田切氏の意見にはやはり「子の利益を最大化する」という観点での視点が欠けているように思う。米国での例を出すこと自体は、世界の(と言ってもアメリカの)潮流を知ることに関しては良いことと思うが、あまりにも前段となる行政の仕組みが異なりすぎるため、このまま日本で取り入れても、混乱を招くだけであろう。

現状のまま日本の離婚後の親権/養育費/監護権の諸所の問題を片付けてからでも共同親権の導入は遅くはない、と自分は考えている。またその段階を経ていくうちに共同親権にかかる世界の潮流も少しづつ変わっていくのでは、と思うところもある。

あなたもわたしも突き詰めればだれかの子供です。

当事者の子供の意見は、ほんとにその子供が自発的に望んでいるといえるものですか?

「単独親権でも交流可能」とは、現実を知らない学者さんらしいですね。

親子交流については、相談自体は出来ても、その回数、時間等の要望を親権者が了解しなければ

親権者は「会わせない」と言い、その結果別居親は極めて少ない回数で同意をせざるを得ない(または会えない)のが現実です(婚姻時は毎日親子が親密だったにも関わらず、離婚したとたん月1回等)。

第三者機関を使えば両親は全く顔を合わせず、両親の葛藤を子どもに見せなくても良い方法が多く存在するにも関わらず、親権者の拒否を誰も止めることが出来ず、結果的に親権者が圧倒的有利になってしまっているのが現実です。

「重要事項の決定に別居親の同意が必要となってしまう~」とは、一見もっともな意見に見えますが、よくよく考えるとこれは同居親が常に正しい前提です。

同居親が正しくない場合は、単独での判断がむしろデメリットになる事もあるのでは?学者さんであればその様な場合も考慮して頂きたいと思います。

また親権目的で子どもを連れ去った父親もおり、その様な親権者である父親が別居母親を無視して単独で重要事項を決定するのは、心情的にとても良いとは思えません。

上記2つの例の様に、圧倒的有利な親権者になるために、子どもの連れ去りや親権争いが発生するのが、単独親権の一つの弊害です。

だからこそ共同親権も導入し、親権争いそのものを減らそうとの話が出てきたのです(もちろん共同親権が単独親権に全て取って代わるという訳では無いです)。

そこですくすく東京さんに提案です。

次回は学者さんの意見ではなく、当事者にインタビューをしリアルな現実を伝えるのはどうでしょうか?するのであれば、

同居父親

同居母親

別居父親

別居母親

の4パターンを網羅するのが公平かと思います。

続編を期待しています!

共同親権を推す人達は「両親からの愛情を」と言いますが、ウチの子供達みたいに子供達が「会いたくない」と言う場合、共同親権になると強制的に会わなくてはいけなくなるし、休みの日に別居親に会う時間を作ってると 子供達の自由時間がなくなり、子供達の自由を縛る事になります。

今の単独親権でも 会えるとこは面会交流してますし、養育費だって渡したり、頂いたりしています。うちの場合、離婚前は子供達の精神状態も不安定で、離婚して2年、やっと笑える幸せな状態まで回復できました。それを共同親権なんかにして強制的に会わなくてはならなくなると また子供達の精神状態が不安定になります。

今の子供達の笑顔を守る為に共同親権には断固反対です。共同親権を推してる方は会いたがらない子供達の気持ちも考えて下さい。親なら嫌がる子供達を会わせる残酷さわかりますよね?

もし本当に共同親権にしなくてはいけないならば離婚後に共同親権になる事を知った上で離婚出来る 今からを適用して下さい。

共同親権になれば、嫌な事があり離婚するのに、離婚してまで相手と関わらなくてはいけなくなるので、結婚する人、子供産む人は減り、ますます少子化が進むと思います。

家族の問題をよく扱う弁護士です。

他の新聞や雑誌が現実離れした誤解に基づく記事を多く載せているところ、東京・中日新聞はやはり信頼がおけると感じた。

ただ、このお二人は同じ学者でも、木村さんのほうは、日本の実務や現実に則した見解で非常に納得ができる一方、小田切さんのほうは、その理解の上に立たない、つまり、日本の社会にアメリカの制度を接ぎ木しようとしておりナンセンスだ。

子どもの心身への影響は、葛藤が良くないこと、また、裁判所から強制されるような形での面会は良くないことは、現場を見ていてもそうだし、アメリカの研究でも裏付けられている。

何より違和感があるのは、「離婚後も子どもが両方の親と日常的な交流を持つ」という点で、扱っている離婚のケースでは、婚姻中、別居親が子と日常的な交流がないのが殆ど。同居親は一緒に子育てができていたら別れるはずはないと口をそろえるし、実際、日本では子連れ避難後に生活が困窮することは公知の事実であることを考えれば、それは事実だろうと思う。

16時頃からの課外スポーツの送り迎えにお父さんがたくさんやってくるアメリカと日本は全く違う。日本の実情を知らない人を識者としてコメントさせるのは、非常に違和感があるし、もしそうするなら、記者さんより「日本の実情からしたら、そこはおかしくないか?」とか「婚姻中に共同養育ができていない点をどう考えるか?」等と突っ込んでもらいたい。

あと、4人の読者の意見が出ており、共同親権にして両親が子どもを育てることが妥当だなどというものがあるが、今、議論されている共同親権は、別居親に子にかかわる重大事項の拒否権を与えることだ。まったく議論の前提を理解していない、当事者ではない人の意見は、有害無益であると感じる。

社会資源としては、子どもの心理の専門家が圧倒的に少ない。面会などの葛藤につき相談しようとしても予約が入らないということをよく聞く。識者の医師に相談しても、人手不足で対応できない等という返事をもらう。ADRも一般的ではなく、利用したことはない。そして、これらは、質問の、DV被害者への支援不十分という点についての対策にはなりえない。

親として適性のある人にふんわり何か関与させるため、欧米であるように子や同居親の身体の安全が侵されることを引き換えにすることがどうして「子どものため」になるのか疑問だ。

小田切氏の意見には大いに疑問がある。

紛争性が高く話し合いで解決できない当事者の重要事項決定に、家裁でも解決が難しいのにADRが活かされるということは考えにくい。

親ガイダンスの義務化(実効性が乏しい。人も予算も枯渇していおり、また、受けない人には罰則を設けるのだろうか)をしてまで共同養育を無理強いしても、子どもが不幸になるだけだと思う。

民法766条により、離婚後も話し合いにより共同養育は可能で、実際多くの人々がそうしている。それが出来ないような紛争性が高い人々に共同養育を無理強いしても、両親の争いやDVにより子どもが不幸になるだけ。

現在共同親権を主張しているのは別居親だけ。DVが認定されても面会交流が押し付けられている家裁において、それでも子どもに会わせてもらえないとすれば、それは相当強い事情により、子どもに会わせてはいけない親と認定されているということ。

そのような別居親に共同親権など与えたら一体どうなってしまうのか。

そして不思議なのが、同居親をこれでもかと酷評し攻撃しているにもかかわらず、別居親が自分が単独親権者として相応しいという主張をしないこと。

これはもしかしたら、同居親に子育ての大変さは押し付け、自分の都合の良いときに子どもに会いたいだけなのではないだろうか。しかも本当に子どものために会いたいのではなく、自分が同居親や子どもの支配者として君臨する感覚を味わいたいだけなのではないだろうか。いつまでも支配する対象を求めているだけなのではないだろうか。

家庭から女性や子どもを逃すまいという家父長制的意味合いの強い共同親権に、強い恐怖を感じる。

よって、木村氏の意見に深くうなずいた。

こうした記事を掲載すると推進側からかなりの攻撃がなされる(法制審への影響を与えないよう最近では攻撃性を隠し丁寧な表現を装うようになっていると思うが)と思うので、記者さんや掲載を判断した方々に感謝と敬意を表する。