給食中のおしゃべり禁止「もぐもぐタイム」小学校で導入広がる 食べ残し減る…でも楽しい?

給食時間に配膳する子どもたち=東京都板橋区の区立徳丸小学校で

保護者が見学してびっくり「会話が禁止!?」

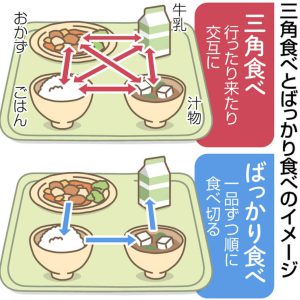

投稿者の女性は、小食の長女が給食をきちんと食べているか心配で今夏、給食の様子を見学した。最初の10分はもぐもぐタイム。児童が授業と同じく机を前に向けたまま、無言で食べる給食に衝撃を受けたという。「会話を禁止し、早食いを促すのが食育なのでしょうか」と心配する。

もぐもぐタイムといえば、2018年冬の平昌(ピョンチャン)五輪で銅メダルに輝いたカーリング女子選手の試合中のおやつで有名だが、実は近年、学校給食では定番の取り組みのようだ。

千葉市は2015年ごろから推奨 咀嚼力UP

千葉市では、栄養士や栄養教諭らでつくる市学校栄養士会が2015年ごろから、咀嚼(そしゃく)力を向上させ、消化を良くするとして、もぐもぐタイムを推奨している。

千葉市立宮野木(みやのぎ)小は、それに先立つ2013年度から全校で導入している。約30分の食事時間の最初の5分間で、クラシック音楽のCDを流している。1年生の教室をのぞくと、子どもたちは向き合って静かに食べていた。同校の栄養士西沢裕子さん(51)が数年前に前任校で調査したところ、もぐもぐタイムを取り入れていた学級ほど食べ残しが少なかったという。

「栄養より楽しむこと」会話重視の学校も

もぐもぐタイムは2005年にはすでに岡山県の教員らによる給食指導の手引書に登場。2008年に学校給食法で食育推進が規定されて以降、給食指導の手法として広がった。

東京都教育委員会の担当者は「実践校の数は把握していないが、児童・生徒の健康づくりに功績があるとして、昨年度、もぐもぐタイムを含む食育などに取り組む小学校を表彰した」という。ただ、給食指導の方法は学校次第。対照的に「効率的な配膳で食事時間を確保し、ワイワイしゃべりながら食べている」というのは、東京都板橋区立徳丸小学校で2年生を受け持つ林真未教諭。過去に子育て支援活動をしていた経験から「偏食しても健康に問題なければいい。食事で大事なのは栄養ではなく楽しむこと」との持論にたどりついた。

専門家の見解は? 低学年には必要だが…

専門家はどうみるか。

お茶の水女子大基幹研究院の赤松利恵教授(栄養教育)は「低学年だとおしゃべりに夢中になり、中には食事中に教室を歩き回る子もいる」と話し、特に低学年では黙って食べる時間は必要という。ただ「食べないと○○させない、というやり方は逆効果」と指摘。学校でも家庭でも、子どもが苦手なものをおいしそうに食べる姿を見せ、「食べてみよう」というタイミングを広い心で待つことが大切だという。

人前での食事に不安を感じる人たちなどの相談に乗る「日本会食恐怖症克服支援協会」代表理事の山口健太さんは「『静かに』『全部』食べないと、という緊張のあまり、かえって食が進まない子もいる」と話す。山口さんは、高校時代の部活動で身体作りのための食事を強要され、人前で食事ができなくなった経験から、同じ悩みを抱える人の相談に応じている。子どもの給食について気になることがあれば、「先生に給食のことを話した方がいい?」と子どもに聞いた上で、手紙などで、緊張すると食事がのどを通らない可能性や、わが子にしてほしくないことなどを手紙などで学校に伝えるよう勧めている。

保護者の焦りや不安は子どもに波及する。「保護者が『給食全部食べた?』と聞くのをやめたら食べられるようになった子もいる」と山口さん。子どもの成長を信じて見守ることも大切だ。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

現役小学生です。僕が1年生(2020)になった頃、ちょうどコロナウイルスが流行り黙食になったのが覚えてます。しかし、2024年になり、コロナも落ち着いたが、僕の学校は未だに最初の10分は「もぐもぐタイム」というものがあります。およそ10分も、もぐもぐタイムにしやがった挙句、うちの学校は準備中もしゃべっちゃいけないというルールがあります。

その縛り付けられたルールにより、友達が不満をぶちまけてました笑。やっぱ食は楽しむのが1番だと思います。楽しむと言っても節度を持つ感じですけど、やっぱり私語厳禁は流石に厳しすぎるのではないかと思いました笑。この文化、全国でもあるなんて初めて知りました。伝統みたいに語り告げられていくのかもしれないと考えると嫌になりますね…。

コメントありがとうございます。今も「もぐもぐタイム」が続いているとは、知らなかったので驚きました。私も「13世代」さんと同じく、「食事は楽しむ」が1番だと思います。先生たちは、なぜコロナが明けた今も続けるのか、きちんと説明しないのでしょうか。学校のルールは、子どもと大人が一緒に決める、そんな社会に変わっていくことを願います。

私は、コロナ禍の給食を経験しました。私の小学校では、給食の時間に「もぐもぐタイム」のようなものはなかったのですが、コロナ過での給食はずっと「もぐもぐタイム」。めちゃくちゃ悲しかったことを覚えています。やっぱり、給食は楽しまないといけないと思うので制限が緩和された今、もう一度あの楽しい給食を取り戻すためにみんなでわいわいできる環境を作ったほうがいいのでは?と思いました。

今まで楽しく食べていた給食がいきなり静かで退屈なものに変わってしまって最初はとても悲しかったです

現役小学生です。福山市内の学校に通っていますが今まで楽しくおしゃべりをしていたのに生徒や児童にやや強制的にやめさせるのは少し無理があるのではないかと思います。

まさかこれを殆どのところがやる時代が来るなんてなァ

小学生又は学中(←私が高校生の頃は中学生の事をわざとこう呼んでいた事がある)の頃、給食の時間になると、自分の前後左右の隣の席の者や普段ら仲良くしているクラスメート達と席を向かい合わせて食事をしたものだ。

おしゃべりというか…会話をする事についてはいっこうに構わないが、他の連中の給食時間中の行儀の悪さにはいささか腹立たしい思いだった。大声を上げてバカ笑い、箸の持ち方がなってない等もそうだが、その中でも最たるものが、食事中、口の中にものを入れたままおしゃべりをする奴がいる光景に見苦しさを感じ、何とも不快になった記憶は一度や二度ではない。

このような面からも簡単な作法からしっかり教育する必要性を感じる。

はっきり言わせて頂きますが、単に先生達が生徒達に対して指導するのが面倒くさいから、もぐもぐタイムを導入したのではないかと思います。確かに低学年の場合、給食の時間を気にせず友達同士と話してしまう子が多いと思いますが、でしたら

・BGMはクラシック系を1時間流すようにする。

・喋れる時間を、ちゃんと与える。どうしても食べられない子は食べる前に減らす。そのかわり残す物は1品。

・片付けの時間になっても給食を食べている子がいた場合は回収。

こういった条件を付けた方がいいと思います。もぐもぐタイムの名は可愛いのに先生達が生徒達にしている行動が恐ろしいです。もぐもぐタイムを続けていけば生徒達は学校の給食がトラウマになると私は思います。

給食くらい楽しく食べさせてほしい。黙ってろって言えばいざこざや面倒なことは起きないと思いますが…。朝からじっと座って授業して、給食も黙ってろってひどすぎる。

食育と言うけれど、食育って何なのか?作法を始め様々な視点から子供の成長に合わせて段階的に教育して行く必要があると思う。

例えば「ものを咀嚼しながら喋ったりしない」「着席する時は背筋をピンと伸ばす」「よく咀嚼せず早食い、口元を汚したり食べ物をこぼすのは行儀が悪い」というように…。言ってみれば食育にも身だしなみ、躾(しつけ)を身に付けさせることの方が最優先。

私は中立の立場として意見します。

ワイワイ楽しく食べるのも給食の良いところです。また、黙って食べようというルールがあるならば、ルールを守るという観点では大事なのかなと思います。

もぐもぐタイムということなので、5分〜10 分黙って食べる、その後は楽しく食べるようなのでメリハリがあっていいと思います。(ただし、給食中、ずっと黙って食べるのは反対です。)

担任の先生や、学校がそのように実施しているのであれば、第三者がとやかく言うことではないと思ってます。

レストランで働いてますけど、教職員の忘年会でもおしゃべり禁止にして貰いたい。飲み残し食べ残しが多い!

教育者として失格。

単に楽だからと言って、無言で食べさせるとは情けない。

東京都で実際に指導をしています。楽しく食事をする時間も大事ですし、残さず食べることも大事です。今までの経験から言うと、指導者がどちらの価値観を優先するかによると思います。

指導してきた経験から言うと、偏食傾向の子は見た目の印象や、食感など個人による認知の偏りから食べないことが、多いと思います。これは、これまでの発達の傾向性とリンクすると考えます。何がいいたいかというと、個人の発達の差から生じる、経験不足ということです。だと仮定するなら、担任から多少の強制力をもって、食べさせる、少しでも口に入れるなどの経験は、必要なのではないでしょうか。それが、人権に抵触すると言われればそれまでですが。

このように、現場では何を大事にするのか明確な判断基準、指導方針が示されず、担任に任される一方で、一度この記事のように一つの意見が取り上げらると、今までの方法が否定的な見方をされる、それこそ問題なのではないでしょうか。

指導している現場の先生方は、これまでの経験やその時々の世間体、校内の方針など、さまざまなバイアスがかかる中で、目の前にいる子どもたちには何が必要なのか判断し、指導されていると思います。その場の印象ではなく、どんな意図をもって指導しているのか想像するとか、どうしても違和感があるなら、どんな意図でそうしているのか直接聞いてみるといいのではないでしょうか。