国連が日本に「特別支援教育の中止」を勧告 欧米は障害児と健常児がともに学ぶインクルーシブ教育が浸透 日本の現状と対応は?

学校現場の実態を国連に伝えるため、スイスを訪れた青木サラさん(左端)と母親の弘美さん(右端)ら=東京都世田谷区で

スイス訪問し訴え「反映された」

「私たちの訴えが勧告に反映された。普通学級で学ぶ壁を取り除いてほしい」。こう話すのは市民団体「障害児を普通学校へ・全国連絡会」(東京都世田谷区)の青木弘美さん(51)=文京区。障害者権利委員会の審査に合わせ、スイス・ジュネーブを訪れた一人だ。

次女で中学3年のサラさん(14)は高次脳機能障害で、右半身にまひがある。小学校は校内にある特別支援学級に通ったが、中学から普通学級に変更した。きっかけは小学生の時、サラさんを見かけた近所の児童が「障害者だ」と呼んだこと。青木さんは「欧米のように健常児と一緒に学ばないと、障害児は自分たちとは違う人とみなされ、差別の温床になる」と話す。

だが、今年も養護教諭との面談で「厳しい訓練で、ちゃんとしつけがされる特別支援学級に行くべきだった」と言われるなど、壁を感じ続けている。

普通学級での「合理的配慮」を

青木さんはジュネーブ訪問前から、権利委とやりとりを開始。全国連絡会から障害のある子どもと保護者3組を含む7人が渡航し、

- 障害のある子どもの普通学級への就学を拒否しないこと

- 障害児が普通学級で学ぶ場合、合理的配慮を保障すること

-などを勧告するよう求めた。

日本の教育現場の実態をまとめたリポートも提出。委員と意見交換する会議に出席し、別にあった個別面談でも問題点を指摘した。権利委は今月9日、青木さんらの意見も参考に勧告を出した。

勧告に拘束力はないが、尊重することが求められており、日本政府がどう対応するかが問われる。

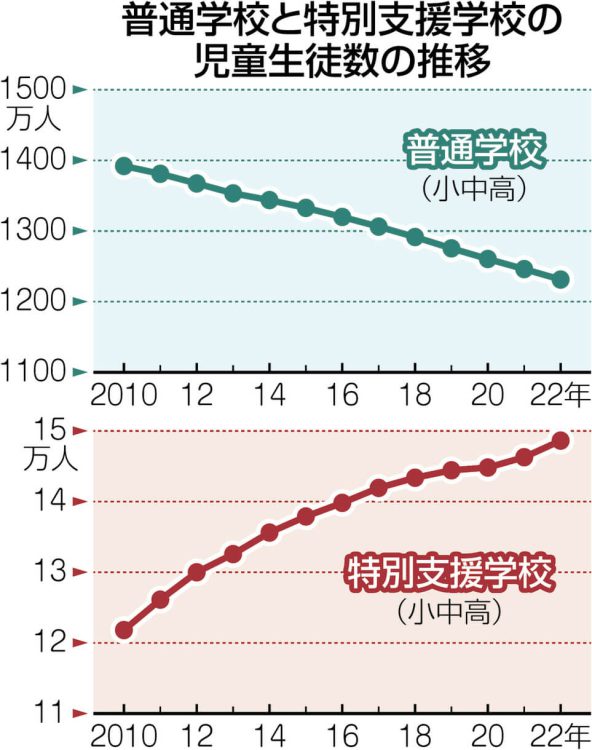

特別支援教育の子どもは増加中

日本では、特別支援教育を受ける子どもが増加傾向にある。小中学校に設置された特別支援学級で学ぶ児童・生徒数は、2020年度で約30万人。少子化で子どもの数は減り続けているが、10年間で2倍超に伸びた。障害児を専門に教育する特別支援学校に通う子どもも増えている。

理由に関し、文部科学省の担当者は普通学級に比べて教員の配置が手厚く、きめ細かな指導ができるため「保護者のニーズが高い」と説明する。

背景に普通学級の教員の多忙化

問題は、普通学級を希望する子どもの意思が尊重されるかどうかだ。全国連絡会によると、特別支援教育を勧められる事例は後を絶たない。保護者が普通学級への就学を求め、訴訟を起こすこともあるという。東京都内の男性教員(50)は現場の空気感について「教員の多忙化に拍車がかかっている。障害のある児童は配慮が必要なので、特別支援教育を受けてほしいと思う教員は多い」と明かす。

永岡桂子文科相は勧告を踏まえ「インクルーシブ教育システムの推進に努める」と強調するが、まずは当事者の声に耳を傾けることが不可欠だ。知的障害がある次男(21)が小学校から特別支援教育を受けた千葉県の男性会社員(52)は「特別支援教育は欠かせない。ただ、普通学級を希望する障害児がいるなら、受け入れるべきだ」と求めた。

障害者権利条約とは

障害者の権利を守り、差別を禁止するために政府が取り組むべきことを定めた条約。障害者が参加して作り、2006年に国連総会で採択、2008年に発効した。今年6月現在、185カ国・地域が締結している。日本は2014年に締結した。締約国は2年以内に国内の政策を障害者権利委員会に報告。その後、権利委が定期的に審査、勧告する。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

年中の5歳の子供がいます。発達検査で知的面が遅れているようです。

園では友達もたくさんいて会話も問題なくできています。発達検査の結果だけで支援級を勧められました。まだ年中なのにです。

発達センターの心理士にグレーだから診断つかないと言われ小児科医も紹介してもらえず、かかりつけ医から専門医を紹介してもらうが、保護者が希望すれば知的障害として診断をつけることもできなくはないが、不要だと思うと言われました。

診断がつくほどではない幼い子供にK式発達検査だけで学校側、発達支援センター、小児科医までもが支援級を勧めるのは、自治体、国として教師の人手不足からだと思います。

人手不足を理由に保護者を悩ませ子供の選択肢を減らすことに疑問を抱きます。インクルーシブ教育をもっと浸透してほしいです。

教師から見て手がかかりそうな子を支援級に早い段階で振り分けようとする政策に保護者からすると教師や市の教育関係者に壁を感じます。

私は、脳性麻痺。小学は養護学校。中高は一般の学校に。はっきりと言って養護学校の方が精神的には楽だった。

しかし、今から考えると、地元の友人も誰もいません。健常児なら5 才6才から小学入学からコミュニティにデビューします。仮に小学~高校を特別支援学校(養護学校)に通学すると18歳~コミュニティにデビューします。果たして社会に対応出来るでしょうか

私の経験から言うと、養護学校は障碍者だけを集めて健常者になるための訓練の場だと思います。それなら一緒の学校で体験する教育を目指すべきだと思います。学校だけでは不可能だと思います。だから地域の力が必要です

さてさて、障害を持つ子どもや特性を持つ子どもたちが、普通学級に在籍することで肩身の狭い思いをしたりついて行けなくなってしまうのではないか、とのご意見、もっともだと思います。ただ、いわゆる障害を持っていないとされている子どもや特性を持たないとされている子どもでさえ、普通学級から「落ちこぼれ」たり「不登校」になったりしてしまう現状を忘れてはならないと思います。実はそのような悩みや恐れは、障害や特性を持つ子どもたちだけの問題ではありません。

と言うことは、障害の有無で子どもたちを分けたり一緒にしたりすることに問題があるのではなく、日本の教育(普通学級)そのものに問題があるのではないでしょうか。穿った見方をすれば、特別支援学級は教員が多い上に個別の支援計画を立てているから、「落ちこぼれ」たり「不登校」になりにくいだけなのではないでしょうか。

インクルーシブを進めることで、そのような様々な問題を洗い出し改革することができると思います。インクルーシブは障害を持つ子どもたちだけのためではありません。障害や特性を持つ子どもにとっても持たない子どもたちにとっても、暮らしやすい、過ごしやすい、学びやすい教室を作り上げることがインクルーシブの目的だと思うのです。

世の中にはいろいろな人がいます。障害がある人、(今の時点では)ない人、LGBTQ+、、、インクルーシブ教育をしているアメリカの小学校で働いていますが、小さいころから同じクラスに障害があるクラスメートとの交流があることは、社会に出たときにとても役に立っているんだなあと感じます。(その子へのサポートシステムが通常学級でちゃんと行われているのが前提ですが)そのためにも、もっと専門的な知識を持ったスタッフが増える必要があると思います。

障がいといっても、身体精神知的とあり、其々が異なる対応が必要ですので、一概に一緒にはできないのではないでしょうか。

特別支援学校、学級は必要であると考えます。普通学級で学べる能力がある方は進むべきだし、それが困難な方はどうするのでしょうか。何でも差別差別と言っていると、最終的に困るのは当事者ですよ。

特別支援教育は必要だと思いますが、敷地まで完全分離した特別支援学校の教育までは必要ないと思います。

支援学校を解体して、専門性の高い支援学校の教員を各学校に分散し、誰でも地域の学校に通えるような制度が必要なのではないでしょうか?

障害の子供を育てる親です。

小学校入学時に支援学校で判定が出て、しつこく支援学校を進められましたが、とにかく強く強く公立を希望し、なんとか地域の公立小学校に入学することができました。学校では本当に手厚く力をつけてただき、子供は毎日楽しく学校に通っています。

だが、子供がちょっとでも変な行動をすると一人で別の教室に連れていかされ一人ぼっちにさせられます。普通級はなんでも「難しい」と言いながらなかなか行かせてくれません。普通級の子供とほぼほぼ関わりもありません。もちろん友達もいません。

それに毎年、とにかくしつこく支援学校を進められます。学校だけではなく、放課後等デイサービスや言語療法士、社会福祉協議会の方、担当の医師までみんなしつこく支援学校と薬をを進めています。

まだ10歳未満の子供に依存性も高い向精神薬を飲ませるなんて考えられません。日本のこの現状があまりにもショックです。少しでも改善できればいいですね。

健常者が差別意識を持たずに受け入れるマインドを醸成するための施策なんでしょう。素晴らしい理念ですけど、だからこそ難しい。無策でただ一緒にしたら、からかいの対象になるだけで差別意識が逆に強まる可能性もあるので、教師含め意義を理解して体制も整備しないと、やらなきゃよかったな話になるでしょうね。

現状でも、お手手つないで方式で学習進度を遅く設定しているため、授業が簡単すぎてつまらないないという子が結構います。これをさらに遅くすることはおそらく不可能なので、階層別学習も組み合わせて、さらに学習レベルが上の子が下の子を馬鹿にしないような倫理教育も必要。教師の質が徹底的に問われるでしょう。文科省にそんなプログラム作れるか甚だ疑問です。

私自身、発達に課題があります。国連や賢い人たちが目指すインクルーシブってそんなに素晴らしいのでしょうか・・・・?

日本はむかしインクルーシブっぽい感じで、私のように、学習が遅れている人間にとって地獄でした。結局、勉強ついていけないし、そんな環境で自信なんて生まれるわけないし、放置されてたし、友達もいませんでした。賢い人たちなのになんで分からないのでしょう?自分の能力をはるかに上回る内容の授業では、自信を損なうばかりで、上っ面だけできてる風に見えても得られるもの、無いですよね。自分より何歳分も賢さや精神年齢が上の子ばかりの環境なんて全然楽しくありませんでした。

外国のインクルーシブって遅れている子本人に「楽しい?」って聞いてます?私のような当事者は置き去りと違いますか?親とか国連とかじゃなくって、本人の意見を聞いてもらえません?一般のクラスでみんなと一緒に勉強するのがしんどいって、自分から言う子、いーっぱいいますよ。自分で言える子はまだ幸せですが。

インクルーシブ教育をやろうにも、日本の学校は1学級の生徒数が多すぎることがまずハードルになる。当然教員も増員の必要があろう。それから様々な理由で「インクルーシブ学級」で学ぶことを拒否する生徒(あるいは保護者)が声を上げた時どのような対応をするのが良いのか。そのような人達を「差別主義はダメ」と一刀両断できるか?また、生徒の能力に応じて必要な教育を受けさせる日本の教育の在り方は本当にダメなのか?更なる議論が必要に思う。

以前にNHKのEテレでオンエアされた「ハートネットTV」で、「インクルーシブ教育」に関することを知ってから、障害児も近所の学校へ行って、健常児と一緒に学びたいと思いましたし、分離教育は嫌だし、差別が酷すぎて、悲しい思いをしたことがありました。

私は本当は開校したての近所の小学校への入学がしたかったが、区域外の小学校への入学をさせられて、特別支援学級に入らされて、知っている同級生がいなくて淋しかったし、6年間を過ごすのはつらく、苦痛でしたし、通うのは嫌だった。

母が第三者を交えて、私を近所の小学校への転校を検討していて、認めてくれたら、もう一度でもいいから、一年遅れの「入学式」をしたいと思いましたし、入学が認めてくれたらしたいと思いましたし、同級生や先輩、先生方が転校生の私を腫れ物に触れてしまわないかが不安でしたが、私を呼んでくれたことです。

勉強のできない奴が近所の小学校への入学をさせられて、悲しい思いをしたけど、翌年の4月から区域外の小学校への転校をさせられて、知らない同級生や先輩にいじめられたのかと思いましたね。現在では、近所の小学校に特別支援学級ができてから、通学できるようになったのかと思いましたね。近所の小学校で「インクルーシブ教育」が導入されて、モデル校になってくれることを願っています。

自分も特別支援学級いました。自分が小学校は普通学級との交流が多かったです。一年間の行事の中で9割くらい一緒にやっていて、月一くらいで同じ学年の普通学級と給食を食べたりしてました。

3、4年生頃から普通学級に行きたいなと思い始めて、5年生の時に特別支援学級の1つ上の学年の人が普通学級に行って、普通学級に行きたい思いは強くなっていく一方で、普通学級の人たちと特別支援学級にいて障がい者である自分を比べてしまい日に日に心を病んでいきました。

6年生時には障がい者である自分事を「死んでしまいたい」「殺したい」と思っていました。けど普通学級と一緒にいると心を病んでいる事を忘れて素の自分でいられる事もありました。心のケアも大事ですが特別支援学級の子が普通学級に行きたいと言える環境にするのも大事だと思います。

障害と健常と言う二分した考えが間違いだと思う。必要な支援をどう受けるかと言うことが大切。特別支援教育はそのためのもの。支援は受けやすく、しかも効果があると言う考え方が大切。国連の勧告にはやや誤解があるのではないか。

現職の中学校教員です。WHOの勧告通りだと思います。日本の学校システムだけでなく、社会にも働き方の大きな変容が必要になると思います。

特別支援学校、特別支援学級をなくすということは、今の教科書も緻密なものでなく、かなりざっくりとした教員に教え方や内容を子どもの実態に合わせて幅をもたせるものに大きく転換しないといけません。

給食も、バイキング方式や帰宅して昼食をとる(肢体不自由や病弱も含め、すべての子どもに対応は欧米と同じく無理でしょう)、そして、行事や部活も地域で担うものになってようやくインクルーシブ教育になると思います。

就職についても、障害者枠がなくなり雇用できるレベルを夢物語にせずに変えないと、少子化、少子化とデータだけで論じていてもダメですね。

教育を受ける権利は子どもにあり、受けさせる義務を保護者は担っている。ではどんな教育がその子にとってベストなのか、将来生きていく為の学びとなるのか、学校の名前では無く、中味で選べるようになるといいなと思います。

いろんな年齢のいる一年生、ステキですね。固定概念に囚われ無い社会になること。

保護者は何を求めて選ぶかです。特別支援は必要なのです。普通学級とか、特別支援級とか、呼び名を無くせば、あるいは変えればいいのでしょうか?

手厚い支援問題は、保育園・幼稚園も同じこと、それこそ同じクラスで過ごしていますが、発達に合わないクラスで子どもも職員も、物凄く苦労しています。また、職員の加配も本当に少ない。海外の保育園事情と比べると格差は激しい。学校の枠だけで考えず、生まれてからの視点で考えてほしいと思います。

現在の特別支援学校や特別支援学級をなくして通常学級で学ぶ(分離教育をなくす)といった趣旨で対応を急ぐと学校現場(児童生徒さんはもちろんのこと)を混乱に巻き込むことでしょう。

勧告に応じてインクルーシブを志向するには、

①現在の小・中・高校の在り方を含めて改革に当たる必要があります。

②さらに、それを推進する年度計画を文科省が具体的に示すことが重要でしょう。

③当面は、通常学級か支援学級か支援学校かを選択できるようにする。

④支援学校を核として地域の小・中・高校を一つのブロックとして、支援学校から専門的な教師がブロック内の小・中・高校に在学している該当の児童生徒さんと担当教師の支援に計画的・積極的に携われるように制度化していくこと。

必要であれば、支援学校や支援学級と通常学級間の転出入が機能的にできるように制度化すること等も必要ではないでしょうか。

諸外国の特別支援について説明不足であるように感じます。

そもそも「インクルーシブ」というの全員を普通学級で同じように学ばせるのではなく、個別の支援(教員、カリキュラム、補助)をつけて、必要に応じて「プルアウト」としてその子のための支援の時間も設けた上で、できる限り普通学級で他の子たちと同じように過ごさせるというものです。

ですから、この勧告は単に「普通学級に入れなさい」ということではなく、そうした個別にカスタマイズされた教育支援を個々の障害児に受けさせなさい、というか勧告でもあるのです。

特別支援学級の教員をしています。

20年前にニュージーランドの小学校でボランティアをしていました。ふと気がつくと、1年生のクラスなのに、なんだか年齢にばらつきが・・・。気になって学校の先生に聞くと、実は、ニュージーランドでは就学猶予を活用し、入学年度を遅らせる児童が多数いるとのこと。同じ学年だけれども2~3歳の違いがある児童が共に学ぶのが常識だとのこと。

私がホームステイしていたおうちの息子さんやお孫さんもLDでディクレシア(読字障がい)があるため、入学年度を1年遅らせたと言っていました。

日本では、就学猶予を使って入学を遅らせたことで有名なのは水木しげる先生でしょうか。

なかなか日本の同一年齢同時入学の制度ではインクルーシブは実現できないと思います。社会に就学猶予を認めるような理解はないので。

このような各国の学校の制度を理解することも大切ではないでしょうか。

フランスでは落第もありますもんね。

我が子は特別支援教育のおかげで、不登校にならず、心を病むことなく、これまで生きてこれました。小学校で特別支援学級、中学校では特別支援学校を選び、手厚く力をつけていただきました。おかげで今年から、働くこともできるようになりました。地域とのつながりもあります。友達もいます。普通学級にいたから人と繋がっていけるのではなく、普通学級にいなくても、生きていく上で出会う方々に、親も含めて自分の生き方や考えを伝えていく作業も繋がる一つの方法だと思います。0か100で中止にするのではなく「選べる」ということこそが大切なのではないかと思います。それを理解しあって支え合っていくことこそがインクルーシブ教育なのではないでしょうか

昔の養護学校がなくなり、既にインクルーシブ教育は進んでいます。しかしすぐ普通学級の授業についていけなくなり、不登校になってしまいます。ひらがなの習得に特別な教材を使えるような特支をなくさないでください。すべての人に教育を受ける権利はあります。

インクルーシブ教育は教員のゆとりと人員の大幅な増加、ケア担当者の配置があって初めて可能です。それらも含めての勧告だと思います。

そこを明確にしないで普通学級に入れることだけを強調すると、さらに子どもは困難な状況に放り出されます。

今の子どもたちの自己肯定感の低さや自殺率の高さを見ると、むしろ普通学級を特別支援学校並みに、丁寧な子どもの発達に合わせた教育ができる場に変えるようにとの勧告であると受け取るべきではないでしょうか。

欧米諸国の1学級の児童生徒在籍数と日本の在籍数の違いを考えたら、インクルーシブの一言で乗り切れるものでもないと思いますが。