〈子どもが頭を打ったら 前編〉転んだのに「虐待の可能性」8カ月も離れ離れ 目撃者なき家庭内事故で「一時保護」

若山伸二さん(右)、景子さん(左)夫妻と3歳になった長男。「もしまた頭を打ったらと思うと不安で、最近までヘッドギアをつけさせていた」=東京都内で

「虐待していません」訴えは届かず、1歳の長男が一時保護

「虐待の可能性があるので、お子さんを一時保護します」

2017年10月末、東京都内の病院。児童相談所の職員から告げられた言葉に耳を疑った。「虐待はしていません」。若山伸二さん(40)と景子さん(40)夫妻=23区在住、いずれも仮名=は必死で訴えた。

納得できないまま病室に戻ると、ベッドにいたはずの長男(当時1歳0カ月)がいない。すでに職員に保護された後だった。

つかまり立ちの時期、前日も転倒 よくあることと思ったら

長男が病院に運ばれたのは8月半ばの朝。伸二さんは不在で、哺乳瓶を洗っていた景子さんにつかまって立とうとした長男がバランスを崩し転倒。後頭部を床で打った。手足のけいれんに続き、顔が青白くなり、動かなくなった。その間5分の出来事だった。

1歳0か月の長男が転倒した台所

病院に運ばれた長男は、すぐに開頭手術を受けた。急性硬膜下血腫と重度の眼底出血と診断され、病院は「虐待の疑いがある」と児相に通告した。

当時、長男はつかまり立ちを始めたばかりで、受傷の前日にも転んで数回頭を打っていた。景子さんは「この時期には、よくある転倒。虐待と判断されるとは考えたこともなかった」と振り返る。

児童相談所「繰り返し頭を打つ環境自体が、保護の対象に」

一時保護を経て乳児院に入所した長男に、夫妻が面会できたのは翌年3月。同年6月に自宅に戻ってからは夜泣きがひどく、悲鳴を上げて起きることも。不安定な状態はしばし続いた。

伸二さんは「虐待を見逃せないのは分かる。でも問答無用で引き離すことも、子どもや親にとっての虐待ではないか」と声を詰まらせた。

若山さん夫妻の長男が最近まで使っていたという赤ちゃん用ヘッドギア。長く使っていたため、布地が擦り切れてしまった部分もある

子どもが転び、頭を打つ事故はどの家庭でも起こりうる。場合によっては重い障害が残り、最悪死に至ることもある。こうした中、保護者が虐待を疑われ、一時保護されるケースがある。

児相関係者は「受傷原因が判明しない場合は、取り返しのつかない事態になることを恐れ、子どもを保護することが多い」と話す。若山さん夫妻のケースを担当した児相職員も「繰り返し転倒して頭を打つ環境自体が、安心・安全を確保できているとはいえず保護の対象」と説明したという。

小児脳神経外科医「2歳までは簡単に頭蓋内出血することが」

「赤ちゃんが頭を打った、どうしよう!?」(岩崎書店)の共著や「さらわれた赤ちゃん 児童虐待冤罪被害者たちが再び我が子を抱けるまで」(幻冬舎)の著書のある小児脳神経外科医の藤原一枝さん(75)は「乳幼児期に頭を打たないように気を付けることは非常に重要」と話す。その上で、「乳幼児の頭部外傷の全てに虐待の疑いがかけられている現在の制度には問題がある。2歳までの乳幼児は、転倒や落下で簡単に頭蓋内出血することがあり、虐待と間違えてはいけない」と指摘する。

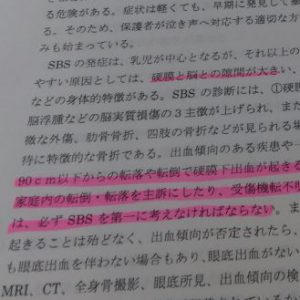

第三者の目のない家庭で起きた子どもの頭部の受傷事故を「虐待」と推測し、一時保護を妥当とする根拠の一つになってきた理論がある。しかし、国内外の研究などでこの理論に疑問符がつき、虐待事件をめぐる司法判断が揺れ始めている。

小児脳神経外科医の藤原一枝さんの共著「赤ちゃんが頭を打った、どうしよう!?」(岩崎書店)

小児脳神経外科医の藤原一枝さんの著書「さらわれた赤ちゃん 児童虐待冤(えん)罪被害者たちが再び我が子を抱けるまで」(幻冬舎)

一時保護とは

児童相談所長または都道府県知事らが必要と認めた場合、児童相談所が子どもを一時的に保護する行政処分。期間は原則2カ月以内。親の虐待など、家庭から緊急に引き離す必要がある場合などに行われる。

→〈子どもが頭を打ったら… 後編〉相次ぐ無罪判決、虐待判断の”SBS理論”に疑問 「疑わしきは親子分離」でいいのか

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

可能性があると言うだけで、本当に虐待していないのに、問答無用で親子を引き離されるのは、児童相談所や行政側から親子に対する虐待だと私は思います。

可能性があると言うだけなら、親が虐待を本当にして居ないのなら拒否しないはずなので毎日でも児童相談所からの訪問を入れるとかすれば良いのでは?

それに保健師さんとも児童相談所側は、親がどのような事物でことだてに対して普段からどのように考え対応しているのかや疑われるきっかけになってしまった事案に対しての親の考えとその後の対応意思や環境改善、安全保護をしようと考えているかなども踏まえ親と保健師さんに徴収すべきですし。

本当に冤罪で問答無用で引き離し、貴重な親子の時間を奪った挙句、引き離した事によって逆に親子の経過が悪くなった場合はどう責任を取るのか。

愛する我が子から引き離された親が心を病み自殺してしまったら? 精神障害になって社会復帰できなくなってしまったら? その辺も踏まえ慎重に調査し、対応する事が望まれます。

どこかの記事で冤罪で問答無用で引き離されてしまったお母様が自殺したと読んだことがあります。確かに本当に虐待だったら子供を早急に保護する必要はありますが、疑われるきっかけとなった事案までの日々の中でその親子がどの様に過ごして来たか、社会的交流や地域交流はあるのか、定期健診とワクチンは行っているのか、スマホ等も虐待してないなら育児記録や子供と過ごしている間の写真や動画を確認したらいいんじゃないですかね。

せっかく子供が無事でも、冤罪で子供が奪われてしまったら、私なら確実に自殺しますね。間違いなく。

かわいそう

冤罪なのに疑われ愛する子供と離れ離れになってしまうのは本当にかわいそう

親として、子供がどんな時に怪我をするのか予測しながら、なるべく危険から遠ざけながら、安全な環境で子育てする。のはごく当たり前の事だと私は思います…

それでも親が自分の事に意識が向いていて、ちょっとくらいなら大丈夫だろうと目を離したそのちょっとで溺死・転落・転倒多くの子供が命を奪われています。乳児検診で頂いた冊子に書いてありましたが「この時期の事故は親の責任です。」そう、親の責任なんです!!目を離すなとは誰も言っていません。目を離しても安全な環境で目と手を離しましょう。

ちょっとくらいなら大丈夫かな、ではなくここなら完全!を考えるのです。

そしてこの記事、皆さんのコメントを読んで思いましたが、児童相談所がすべき事は引き離す事ではなく「親への親としての子供の安全な環境を守るための指導」ではないのでしょうか。しかしながら、病院から虐待の疑いがあるとの連絡が来た児童相談所の保護判断は、子供の命を守るうえで致し方ないと感じました。

ベビーカーのベルトを子供が嫌がるからと付けないでのせている親のなんと多いことか!転倒して怪我をしたら…それは虐待ですか??

社会全体で指導し子供の命を守りましょう。

そして私は今、2歳半と動き始めた7ヶ月の子育て中です。ひとり目の時は子供の安全第一で子供のお世話以外、自分のことも家事も食事も適当にこなしていましたが、2人目ともなると上の子のお世話をしている間下の子はバウンサーかおんぶばかりです。発達のために自由に動ける時間も必要だと下に降ろしている時間は上の子の相手をしつつ安全を確保しつつですごく神経を使います。つかまり立ちをし始めたらどうしよう!?常に安全な環境に頭を悩ませています。いまでも家事は適当です。

突然、親子が離れ離れになるのはつらいですが、でも、交通事故などの衝撃の強さ並みの事が、家庭内で起きる事なのでしょうか??つかまりたちの時期は、こけやすいですけど、この家庭内事故は疑問です。

冤罪は、絶対に防がなければなりません。一方で、乳幼児は急性硬膜下血腫と重度の眼底出血しSBSを疑われました。それはなぜ起こったのでしょうか?保護者はその時の事情を説明できますが、乳幼児は、何の説明もできません。子どもの心の叫びを誰ばどう受け止めるかが大事となります。医師の専門的な意見が」に頼らざるを得ません。冤罪を作ってはいけないと子どもの傷を防ぐことはできなかったのか(子ども自身の命の叫びを拾うこと)2つの正義。

私は、母親によるSBSが濃厚で幸い死亡には至らなかったが、重い障害のため今も施設で寝たきりの生活を送っている。母親は逮捕されず、次男を出産するという事態に、関係者が役割を決め小学校入学まで見守ってきた。児童相談所は、親を罰する施設ではない。子どもの声なき声を拾い保護者と一緒に子どもを育てていく施設である。

ごく普通に育児していれば、まず頭を打つ事は無いので、疑問しかありません。赤ちゃん自身、揺れながら、掴まり立ち、歩行しても、真っ先に頭から倒れる事がほぼないでしょう。尻もちつくのが先ですから。ヘッドギアって???ほら、こんなに大切にしてますアピールがより怖いです。何故なら! ヘッドギア付けて育児する親、見た事ありません!

中学生の母です。記事を読んで写真を見て違和感を覚えました。子供が小さい頃は床は柔らかい素材を敷いたりあちこちの角にはクッション素材を貼り付けたり、段差がある所にはフェンスをつけたり、普段から安全第一。家事の最中もベビーベッドや赤ちゃん用の椅子に座らせたり、動き回らず安全が確保できる場所に子供を置きます。

親戚や友達の家に行っても小さい子がいる家はすぐわかります。おじいちゃん、おばあちゃんの家に行っても事故が起きないように親を中心に皆で気を配ります。

その結果、どこでもお家の転倒でこれほどのダメージは聞いた事がありません。

このお家は安全対策もあまり見られないし、親御さんの意識も残念ながら低い。

お友達があまりいないとか子育て情報が少ないのかも知れませんがお子さんの安全が第一です。このお子さんの事を考えると保護は適切だったと思います。暴力などの積極的な虐待では無くても普段から安全対策を怠けていたとは感じないのでしょうか?

これからは被害者意識を育てる事よりも反省してこれからのお子さんの為に積極的に子育て友達を増やしたり、情報収集して下さい。自分にも言える事ですが、子供が大人になった時にいつかこの両親で良かったと思われるような親になって下さい。

記事を読んで、心が痛くなります。突然、親子が離れ離れになるのはとても辛いです。

私が育児をしていたのは30年以上前ですが、つかまり立ちの時に、注意をしていたにもかかわらず転んだことはあります。が、手術をする程の大怪我はしませんでした!

家のあちこちに毛布を敷いたり、クッションを置いたりして怪我をさせないように配慮するのは当然です。

近所の仲間達、公園の友達達、スイミングの乳児達、沢山の方々と触れ合い情報交換してましたが、私の周りに、眼底出血迄の大怪我をするお子さんは 1人も居なかったです。このケースでは児相が正しい判断だと考えてます。

たとえ事故であっても、命が危険にさらされてる環境だと思います。命が何よりも大事です!

親御さんへ。長い間、子供に会えずに辛かったですね。成長を楽しみに、親子のふれあいを続けて下さい。

小学生の子が、朝寝坊して、朝ごはん食べずに学校までダッシュして登校、学校でお腹空いたー。と口にしたら、家で食べさせてないのではないかと疑われました。

寝坊したので今朝は食べれてないと伝えると、遅刻してもいいので必ず食べさせてくださいと言われました。

学校の宿題も、手付かずに遊んでて、寝る前に慌ててやっていた事に対して、やらせなくていいので時間になったら寝かせてくださいとの事。

こういう時代なのでしょうか。

こんな環境で育った子供達はどんな大人になるのか不安でたまりません。

うちの場合は、今まで食べていた食事が急に食べられなくなり、なにか病気では?と思い、行きつけの病院を受診しました。はっきりした原因はわからず、食べられれるものだけ食べさせ、飲めるものを飲ませてしばらく様子をみていました。どうしたら飲食できるようになるか手を尽くし必死でした。育児放棄で食事を与えていないのでは決してありません。症状はなかなか改善せず、体重が減少し、元気がなくなってきているので、大きな病院で診てもらうと、入院。これと言った病名はなく、驚いたことに「ネグレクト」を疑われていました。

必死で育児をしていて、子どもの異変があるので子どもの命を守るために、助けてほしくて受診した大きな病院で、「ネグレクトを疑う」と言われると悲しくなり、これから病院に連れていくのも躊躇しそうな気持ちになります。

子供が頭を打つことで一時保護。原因不明の打撲痕が一箇所でもあれば一時保護。おむつを何度か替えずに登園したら一時保護。ご飯をたくさん食べるから家でご飯が貰えていないと言われ一時保護。家に一人でお留守番させたらネグレクトで一時保護。不登校で安全を確認できないから一時保護。

生活保護だから保護解除しない。精神障害を持っているから保護解除しない。DVor性的虐待(父親がおむつを替えたなど)が疑われるから別居or離婚しないと保護解除しない。祖父母(毒親だと言っているにも関わらず)の助けがなければ保護解除しない。

今は誰でもすぐに子供を一時保護されます。隣人が子供の泣き声が煩いと児童相談所に電話すればそれで一時保護され返してもらえません。泣いて職員に抗議すれば、精神をコントロールできていないと言われ一時保護解除してもらえません。怒っても同様です。

一度保護されると、年単位で会えなくなることもよくあります。そのまま里親さんの子供になることも。

児童相談所の保護施設では子供の自殺、子供への性的虐待などが問題になっていますね。

今は誰でも子供を保護されます。他人事ではありません。

また、児童相談所には子供について不安を相談しないで下さい。虐待予備軍とマークされますし、その場で保護されるかもしれません。

まず、よくある事と受け止める事がいけないと思います。我が子は頭が小さいからか尻もちですんでいましたが、落ち着きない子供なので料理中はおんぶ紐してました。火傷も怖いですが、頭に後遺症出来る方が怖いです。外はコンクリートで更に危険なので、ちゃんと受け身取れない子は心配じゃないですか?よくある事と思う事が私にはビックリです。もし後遺症が残ってお子さんが「運が悪かっただけで転倒はよくある事」と親御さんから言われたら悲しいです。

でも引き裂かれるのは言葉に表せないくらい辛いですね。わかります。でも親の気持ちなんて二の次です。子供のが大事です。それを踏まえても8ヶ月は長いですね。体を見たら虐待してないとわかりそうですし、表情でわかりそうですけどね。ご夫婦で駄々こねてないなら職員の見極め能力が低いと思う。児相が環境が良い場所って訳でもないから、他に方法あれば良いんですけどね。

転んで頭うつのは本当に怖いですね。家具の角という角は全てクッション付けたし、昼間一番長くいる部屋はマットをひきました。それでも転んで頭をぶつけた時はすぐ病院に連れてったし、子供が寝てる間も不安で旦那が家にいて見ててくれる時しか離れられないでいました。旦那には申し訳ないけどそんな時はコンビニ弁当でも外食でも好きにしてって感じでしたね。そんな私でも児童相談所じゃないけど、通っていた幼稚園で先生や園長先生に『朝ごはん食べさせてますか?』って言われたことが度々ありました。朝幼稚園に着くとよく息子が『お腹減った』と言うらしく、私に確認もせずに幼稚園の近くのコンビニでおにぎりを買って食べさせたので支払いしてくれと連絡帳に書いてありました。はっきり言ってうちの子は大食いで同い年の子供より頭一つ分体も大きかったです。そして痩せてもいませんでしたし、幼稚園に持っていってるお弁当箱は2段の物でキャラ弁ではなく、ご飯もおかずもぎゅうぎゅうに詰めて持たせてました。これだけでもちゃんと食べさせてると分かりそうな物ですが何度言っても『朝ごはん食べさせてますか?』聞かれるので、頭にきたので食べさせ過ぎを承知で一日だけ2段弁当を二個持って行かせたら完食して帰ってきました。その後は一切言われなくなりました。毎日お腹いっぱいになるまで食べさせてたらかえって太りすぎて良くないと分かってくれたようでホッとしました。勝手な思い込みで判断して欲しくないですよね。朝から大人サイズのお茶碗3杯食べてもお腹減ってるなら我慢するように言ってもらって全然かまわないので。もちろんおかずも食べさせてましたよ。

「疑わしきは罰せず」という法律解釈があるが、幼い児童の場合は、「疑わしきは、保護する」という態度でいかなければ事前に、防止はできない。記事にもある通り、転倒が初めてではないのだから、親の方もそれだけ対策をして、注意を払うべきなのに、対策をしていないのだから、育児怠慢という目でみるべきであると思う。

我が家は子どもたちの自主性を尊重して、したいことをさせて料理や身支度が1人で出来るようになったら、ネグレクトと言われて子どもたちを一時保護されてしまいました。

身の回りのことを小さい子が出来るのは、親が何もしていないからだと言われました。

子どもたちが一時保護されてから2年近く会えていません。

最近やっとプレゼントや手紙を送ることを許されました。

子どもたちに会いたくてしかたありません。

児童相談所の職員に子ども1人につき30万の予算が児相につくから、お母さんのところからは儲からせて貰ってるとも言われました。録音しました。

他の家庭でも誤認保護があるのだと知って愕然としました。

こんな事例もあるのかと思えば栄養失調で亡くなる子供もいる。制度が正しく機能していないのではないか?

単にルールを作れば良いわけではなくもっと人を見た行政をして欲しい。

よくある事だと思います。ただ、転倒を繰り返すのであるならば、私は自分が目を離す家事の時は、歩行器に乗せていました。毎回頭を打つ程の転倒に、いつもの事と思うのは危険な考え方だと思います。歩行器の論議もあるかもしれませんが、転倒して頭を打つダメージに比べるとまだいいと思います。虐待では?と疑う前に家庭環境のアセスメントを児童相談所も行なった方が良いと思います。

色々な意見がありますが、疑われても仕方ない状況だって事は絶対親が一番分かってると思う。それに、よく頭を打つこと自体がダメだと思われる記載の内容もよく理解できる。

だけど気をつければ守れると一概に思われてる方もいらっしゃるようなので1つ私の家庭での例を上げます。

私は10ヶ月の子を持つ新米母です。沢山ネットや医者から情報を集め分からないながら毎日育児に奮闘しています。そして、正直うちの子もしょっちゅう頭をぶつけます。動きたい立ちたい歩きたい、そんな毎日です。

そこでですが、頭を打たないように最善を尽くせばと、こんな例があればそりゃ一時保護でしょ。とおっしゃる方もいらっしゃいますよね。なるべく目を離さない、寝てる間に家事をする、頭を保護するものを着ける、そんなこと親は皆当たり前にやってるんですよ、言われなくても。そんな中の育児で家の場合ですが、まず住んでる家の構図が複雑です、一階にキッチンやお風呂やトイレ、2階に過ごす部屋があります。なので家事全般は一階、日中過ごす部屋は2階です。そしてキッチンはとても狭いので料理する時に足元で遊ばせておくことができません、抱っこ紐といった選択もありますがキッチンが狭いため、動きまわれば子供が壁や冷蔵庫に当たったり揚げ物をする時に油がはねて子供にあたる可能性もあります、なので料理する時は夕寝の間にする努力をしてます。

そこでです、子供は思ったより早く昼寝や夕寝から起きる事があります、そんな中起きたら泣かない子だった場合1階でバタバタ家事をしていたら、起きても私が気づかない事があります。そして、一人で遊んでるうちに転けて泣いてその声で起きた事に気づく場合もあります。そして日中子供と過ごしてる間の話です。普段背負うタイプの頭を守る物を背負わせています。それをつけていてもやはりズレたりすることもあれば横に倒れる事もあります。じゃあ頭に被る物にすれば?と思う方もいらっしゃるでしょうが、うちの子は被り物が苦手なようで泣き叫びながら取ろうとするのでそもそも付けれません。じゃあ目を離さなければいいのでは?はい。無理です。不可能なんです。人間一つの物だけを何時間も不規則な動きをする人や物を目で追い続けるのは難しいですよね?しかも、もしある程度見てたとしても、子供はハイハイや伝い歩きで動き回り色々な場所を触っておもちゃで遊んで学びます。なので転けそうになってとっさに動いても間に合わないこともあります、しかも極端に言えばあくびをして目を瞑った瞬間、くしゃみをしてそれに驚いて転ける、なんて場合も本当にあります。

こんな日常の中で母親それぞれすごく気をつけて、守って、でもそんな中家事も中には在宅仕事も並行して頑張ってらっしゃる方もいます。一時保護を責めているわけでもないですし、本当に虐待する許せない親も世の中にはいます。ですが、私の家のような環境で難しいながら頑張って毎日毎日注意して、それでも子供はぶつけて泣いて時には怪我をしたりするものだと思います。いやもっと神経を使えばと思われる方もいらっしゃると思います、ですが親になった方々はわかると思いますが毎日神経を擦りらしながら育児をしているんです、子供の数だけ子育ての方法があるとよく言います、本当にその通りで母親も同じです、子育ての環境によって母親は皆やり方を試行錯誤しながら過ごしています。

話は反れている部分も多々ありますが、根本はここだと思うんです。どういう環境で子育てをしてどういう生活を家族で過ごしているか。そこも分からないうちに一概に、はい!一時保護ね!はそれこそ子供へ不安を仰ぐと思います。もし子供が何かあったら責任取れるのか、将来子供がそのまま障害が残るかもしれないから、など発言されてる方々を見ましたが、、、いや、そもそも新米ですが親である私達は元々どんな時でも子供の責任を背負って生きています。仮に将来子供が…や後悔するような事が起きたら…など責任取れますか?ではなく、責任を一生かけて負っていくんです、私達は。言葉だけで”責任”と軽く見えますがそれが現実であり親の努めだと思います。

なので、話は戻りますが冤罪や一時保護の観点をもう少し広くそして深く見極める環境を年月をかけても磨いていくべきだと思います。日本はまだまだこの類の事では遅れています、多くの人が他人へは特に普段お互いに干渉し合ったり気にしたりする事の方が少ないですよね、なのに急にこういうことが起これば噂が独り歩きして、中身も知らずに専門家やら医者やら知識人だけの意見に耳を傾けて。その人達はその家庭を毎日見ましたか?違いますよね。虐待の家庭もそうだと思います、一概に、保護した=助けたと一括にされてますが、そもそもそれ以前に市区町村でも、できることやっていること、近隣住民との連携などあればそういった冤罪〜虐待発覚まで迅速かつ的確に動けるんだと思います。ただ一個人の希望や思いをネットに叫んでいるだけではありますが、こういった生活環境、一親としての考え、もあるんだと思ってくれる方が一人でもいればいいなと思います。

このお子さんは、将来大人になったときに、どう受け止めるのでしょうか。

保護されて良かった。それとも、頭を打ち続けても両親と居たかった、でしょうか。

防げる事故と防げない事故があります。もし今回の事故でお子さんに後遺症が出た場合、このご両親はよくあることだった、として片付けられるのでしょうか。

親と一緒に居ても怪我をしてしまうのであれば、他の方のサポートが必要ですし、そもそも未然に防ぐことが親の役目であり、愛情のように感じます。

いつか自分が老いて、徘徊して転倒して、子供に「よくあること」で片付けられたら悲しいと私は思いました。

子どもは頭が重いからバランスを崩して転倒するということは、特に頭が大きめの子はあると思う。近所にそういう子がいてしょっちゅう転んでいたのを思い出す。

けれど小さい子も受け身を取る。咄嗟に受け身を取るんですよ。手を使ったり。赤ちゃんも受け身を取るといわれている。

頭蓋内出血の様なものはよほど外からの力によって強打されるかしないと起きないのではないか?

外でアスファルトやコンクリートの上でならわかるけれど、板の間や畳の上など衝撃を吸収するような環境で、自分で落下して頭を強打して内出血ってそんなことあるだろうか。

マンションのベランダから落ちた赤ちゃんが助かる事だってあるくらいだ。

この子はしょっちゅう家の中で強打してるなら、自分でではないでしょう。この子を家に返さないほうがいい。

医師も通常は起きないと判断して通報していると思う。

私の孫も児相に問答無用に保護され、面会もできません。詳しく説明を求めても拒否されています。

千葉県中央児童相談所です、せめて祖父には説明してほしいです。

あまりにも、形式的過ぎる。

一時保護所では、この様な転倒は無くせる様な環境が整っているのでしょうか、疑問です。

寧ろ、子供にとって大事な時期に親から離し親の愛情を受ける機会を奪うことこそ真の虐待になるとも考えられます。

命を守る事は大切ですが、愛情ある生活も更に大切です。病気で転倒し易いのであれば、先ず治療を優先すべきです。

次に転倒しても大怪我にならない様な物理的環境改善をすべきです。安易な一時保護は、児相の限界を示しています。このような転倒ケースで原因が不明確な場合は、福祉士指導の措置として治療を受けさせながら、原因が病気なのか、親の虐待なのか明確にし、親の虐待であれば在宅での指導の可能性を探る必要があります。

家庭裁判所でも少年が重大な事件を起こし少年院にて指導すべきか、保護司の指導とし、社会内での矯正が可能か迷う場合には試験観察として裁判所が直接指導を加えながら最終判断を探るような措置があります。時には専門家や医師の指導や治療を受けさせながら様子を見守るような事もあります。

児童相談所も更なる慎重な対応をすべきと思います。

仮に保護しても、子供を保護すれば一件落着で余り親に対する指導ななされないのが実情です。親が児相に反抗すれば、子供は即施設収容です。福祉士の人の中には、専門的教育を受けていません。昇進の為の一過程として応募してなったような水道課や土木課の出身の人もいます。僅か数週間の研修しか受けてません。多忙を理由に子供や親の人権を奪う事こそ虐待になります。虐待をしている親の多くが虐待の経験者であることはよく知られている事実です。

しかし、社会は余りに虐待をしている親に厳しすぎるのでなないかと思います。多くの虐待をする親は周囲からの冷たい目を意識してます。しかし、素直に自分を見詰める精神的な余裕をなくしている為に周囲にも反発して一層虐待に走ってしまいがちです。これも虐待を受けた経験の結果なのです。そのような虐待の被害者である親には誰が援助の手を差し伸べているのでしょうか。

もう少し温かい目で虐待をしてしまう親御さんを見守る必要があると思います。

※短期間ですが児相の虐待支援に従事したことのある経験者が寝起きにこの記事を見て思い付きに書いてしまいました。児相にも専門家でもないのに専門家以上に熱心に働いておられる方がいる事は承知の上で書いてしまいました。その人達には申し訳ありません。

4人の子をもつ母です。この件の場合児相の判断で保護した事が正解だと思います。つかまり立ちやつたい歩きの時期によく転んだり倒れたりするのはわかります。だからこそ余計に気をつけて見ていなくてはいけない時期です。家事は子どもが昼寝の間にするとかおぶったり歩行器にいれたりするべきです。何度も頭を打っているのにいつもの事で済ませてしまえる事が理解できません。

虐待もいじめも同じかも知れませんが、加害者側は遊びのつもり、躾のつもり、よくあること、気にしすぎなど、加害意識がないことが多いのではないでしょうか。

私自身、実父から、今、振り返ってみれば、あれは虐待だったと、40を超えても尚、思い出すと苦しくなるような行いをされていましたが、父も私も当時はそれが虐待に当たるとは気付いておらず、大人になって初めて、深い心の傷に気付いたのです。

あの頃の自分を救ってあげたかったと、今は、守る側に繋がる活動をしておりますが、もし、あの頃、児相の職員などに無理矢理引き離されていたとしても、それは絶対に救いにはならなかったと思います。むしろ、もっと酷い心の傷になっていたのではないでしょうか。

加害意識のない父に、それは虐待なんだよと、やってはいけないことなのだと、誰かが優しく、父に寄り添ってくれて、長い目で見守り続けてくれていたら、家族に寄り添い続けてくれていたら、少しは違っていたかも知れない。

あの頃の私に、誰かが優しく、あなたは悪くないよと寄り添って守ってくれたら、傷は浅くて済んだかも知れない。

完璧に守りきることは簡単ではないけれど、少しでもマシな状況を作れるように、小さなことから、少しずつでも、社会を変えていけるよう、一人一人が出来ること、一人一人が考えて行動することが、とても大事なのではないかと思います。

この事例から考えさせられたことを3点。

第一に、「虐待」をなくすことはもちろんのこと、冤罪をなくす努力を怠ってはいけないと思います。法、マニュアル、しくみなど、虐待をなくすための方策は、様々な取り組み、努力がなされています。課題はありますが・・・。その一方で、冤罪をなくすための方策や救済の努力はなされてきたでしょうか。願わくば、正しい判断のため、一時保護(行政処分)をする前に、保護者と子どもの関係を直接見守る場、観察評価期間など、何かもう一段階あると冤罪は避けられるように思います。「冤罪防止対策や救済が手薄だった今の児童福祉の在り方はこのままで本当によいのか」と、このケースは私たちに問いかけているように受け止めました。

第二に、「虐待」というと、私は、テレビ報道や新聞紙上で取り上げられている残忍で執拗、凄惨なあの虐待事件の数々を思い浮かべます。安全確保が不十分だったと説明されたこのケースも虐待を疑われています。このケースと凄惨な虐待とを同列に「虐待」というひとくくりで見てしまっていいでしょうか。悪質さの度合い(このケースでは悪質さは感じられません)が全然違うように思います。当事者にしてみれば「虐待なんかしていない。納得できない」と心外に思う気持ち、私には理解できます。その上「問答無用の一時保護」では、はじめから不信感スタートです。以後の児童相談所の支援は難しくなるでしょう。処分する人と支援する人を分ければよいという議論もありますが・・・果たして・・・・。望ましいのは、保護者としっかりコミュニケーションをとりながら、繰り返しけがをしないような安全確保策を一緒に考えていくスタンスだと思うのですが。

第三に、児童相談所の下した行政処分(一時保護、親子分離は処分)が子どもや親子関係に不利益を与えていないかどうか、子どもが救われたのかどうかを、公平な立場から「客観的な検証」をして、もし、不利益が生じているならば、何らかの救済が必要だと思います。このケースでいうと、本来2か月の親子分離では足らず、8か月に及びます。処分した以上は、これだけ長期間の親子分離が子どもに、また親子関係に不利益を与えていないか、子どもにとって幸せな選択であったかどうか、児童相談所の対応は適切だったか検証を受け、保護者にきちんと説明がされなければ、子ども、保護者、家族は浮かばれないのではないでしょうか。

虐待疑いですぐ長期間保護ではなくて、第三者もいる環境で一緒に過ごせるようにして様子を見たり、訪問や面談を手厚くすれば、冤罪は防げるはず。

もし、親の注意不届きだとすれば、それも親に伝わるまでカウンセリングが必要。ただ子供を取り上げるだけじゃ親には届かない。親が納得してないのにただ時間だけ置いて子供を返したら保護の意味、ないですよね。

手厚く対応できない人手不足と法律に問題があるのだと思います。

できれば裁判起こして国を訴えた方が真剣に改正に取り組むのでは。

私の知り合いも同じ状況でした!半年のお子さんが原因不明で脳内出血!虐待を疑われ保護!警察の取り調べや裁判所にも呼び出されご両親はまいってました!警察も頭ごなしに虐待を決めつけて奥さんが精神科に通い鬱状態になりいきなり発狂やするなと色々あったみたいです!旦那さんも周りに虐待や暴力を振るうような性格じゃなかったとか知り合いや近所に聞きこみ!職場にも警察が来て仕事の態度はどうかとか色々聞いてきました!確かに虐待がある人もいるかもしれません!生まれて半年、子供が大きくなる姿の時に両親は子供と離れ離れにされて成長する姿が見ることが出来ません!知り合いは裁判も起こそうとしてましたが子供が戻ってきたのでこれ以上離れ離れになる事を考え断念。その知り合いは半年以上お子さんと離れ離れでした!1歳の誕生日1週間前に戻ってきたみたいです!

虐待は密室で行われているから、事実が行政が正確に把握するのは非常に難しい。職員の資質とかの問題ではない。

今回は冤罪だったが、これが本当に虐待であればマスコミは一斉に行政を叩き始める。となれば、怪しい事案は保護してしまえ、というロジックになるのは自然なこと。

これまで何件も悲惨な事件が起こり、本来なら民事不介入のはずの行政が保護する体制ができた。

多少、このよう事件のように冤罪によって保護される事案が起こるが、悲惨な事件が防がれるのが良いか。冤罪による保護を一切許さず、また悲惨な事件が起こるのが良いか。決めるのは世論では?

虐待を疑われるというのは、真剣に子育てをしている親にとっては自尊心を破壊されるほどの衝撃でしょう。

でも、核家族化や個人主義が進み、近隣の目が届かなくなった現代だと、このようにするしかないと思います。

虐待児童根絶に当たっては、社会全体の意識を変えていくことが必要でしょう。

一時保護は子供のためにも親の潔白を証明するにも必要であり、聞き取りや調査を受けることは恥ではないのだ、というように。

行政の事態の見抜けない風潮と子供を産むことが是とする日本の風潮が原因でしょうね。

以前と違い子供がすくすくと育てられる環境は減っているのではないかと思います。

経済的にまたは精神的に未熟なままで子育てをすることは一度考えてみる時期になってるのではないでしょうか。

行政は少子化問題を叫ぶのであれば子育てしやすい環境を整えていくべきでしょう。

大人中心の子育てから子供を大切にする子育てを社会が把握できれば起こらない問題です。

やっぱりつかまり立ち歩き始めはとっても気をつかう目を離せない時期だと思います頭も大きいしひっくり返れば頭を打つのは誰しもあることそれをどう親が回避できるかが重要だと思います子供に怪我をさせる事は虐待ではなくても親の不注意で子供を傷つけたり死なせてしまったりするのはそれは親の責任なのだと思います

そうならないためにも守ってくれる場所があった

その子が守られたんだと思うようにポジティブに考えても良いのではないでしょうか

何ヶ月か会えなかった別々になってしまったけれど、

家庭の事情で離れ離れになっている親子もいたりいろんな事情を持つ人なんてたくさんいます終わってしまったことを考えるよりこれからのその子の成長を考えてあげて下さい一緒にいられなかった時間を取り戻せるように精一杯な愛情をかけてもらいたいと思います

お互いに子育てを頑張っていきましょうね

>長男はつかまり立ちを始めたばかりで、受傷の前日にも転んで数回頭を打っていた。景子さんは「この時期には、よくある転倒。虐待と判断されるとは考えたこともなかった」と振り返る。

景子さんは何故このように考えたのでしょうか?自己判断だけ。「危ない、どうしよう、打ちどころが悪ければ。」このように考えて対策を講じるべきです。転倒対策を取らない子育て姿勢が放置(ネグレクト)。児相が「子への虐待(放置・放任、ネグレクト)」と判断したのでしょう。

児相の判断が良いと思います。

>小児脳神経外科医の藤原一枝さん(75)は「乳幼児期に頭を打たないように気を付けることは非常に重要」と話す。

この事をご夫婦そろって考えてください。児相や保健師、保育園などの専門家から子育ての教えを乞う事。これが大事です。考えを変えたほうが良いですよ。

申し訳ないけど、このケースは保護されて当然だと思う。「繰り返し頭をうつ環境」が虐待という自治体の判断は正しいですよ。世の親は、子供が危うい存在だからこそ、いつも見守って絶えず安全対策して、それでも大丈夫だろうか怪我しないだろうかと気を病んでる人が殆どです。うちだってそうだったし、中学生になった今でもイジメられたりしてないか、ネットで変な詐欺とかに引っかかってないか等、常に心配してます。

それが親でしょ?

「虐待はしていません」は当たり前で、親なら「考えられる限りの対策をしています。足りなければ教えて下さい」という所までは最低の心構えだと思うのです。

子供4人育ててますが、つかまり立ちの時期に目を離して転倒させてしまって、よくある転倒?意味がわかりません。よくある転倒ではありません。頭打ったら、最悪死んでしまいます。おんぶ、ベルト付きの椅子、何でもいいですが、頭打たない手段はありますよ?しかも手術にまでなっていて、まだわからないのですね。保護が必要だったと思いますし、保護してもご両親はまだ分かってないようですね。そしてもしかしたら記事を書いてる方も分かってないのですから

幼い子供を親から取り上げたら、その親が半狂乱状態になるのは目に見えていますが。

児童保護の名目で、親子の人権を蹂躙する事態がまかり通っている現状はいかがなものかと思いますね。

うちの娘も2歳の時に公園のブランコから落ちた時にできた耳の痣を虐待として、保育園から一時保護しましたという有無を言わさない拉致のおかげで3週間子供と離れることが有りました、その時の遺恨があったのか、児童相談所職員から妻へ女性団体の紹介や旦那からDV受けていないかなどちょっかいが続きました。

何より3週間後に疑いが晴れ引き取れるという時に職員が言い放った「これもまた経験ですから」という一言が未だに忘れられないです。

眼底出血するくらいの衝撃があったのだのしたら、こどもの安全を守るために保護するのは当然な気がします。

うちの子もよく転んでて、よく顔に傷作ってましたが、血腫ができるほど転ぶというのは相当なことだと思います。

親御さんが虐待ではないと訴えたようですが、児童相談所も虐待というより、育成環境(というか、親御さんの見守り意識)に問題があると判断したのだと思います。

でなければ、夏に保護して年明けまでというのは期間が長いですから。

一歳のこどもにとって、こんなに長い期間親と引き離して、そのことが家族、そして本人にあたえる影響のほうが心配です!家庭訪問を繰り返すなり親とのやり取りを密にして、アドバイスをするなど出来ることがあるはずです。ただいきなり子どもを引き離すのは役所の怠慢とさえ感じます。

おすわり時期からひっくり返るとわかっている事だと思う 予防策をしていたのか?

小さい子供から少しでも目を離してしまうことは親の責任であり虐待になると思うし

今はこれぐらいしないと小さい命は守っていけないと思う

虐待はしていなくても、つかまり立ちで何回も転んで頭を打ち付けてるのに「いつものこと」と放置していることが、親として養育者として不適切だと思いました。

養育の支援体制を整えるまでの数ヶ月間、不慮の事故で亡くなるリスクを回避するために、親子を離すことも必要な措置かと感じます。

幾度となくこうした硬膜外(下)血腫を生じた乳児を診てきた現役医師です。乳児期に硬膜外(下)血腫と眼底出血を来すような外傷が、日常生活の中で普通に起こることはあり得ません。児童虐待は子供が憎くて虐待するわけではありません。わが子がかわいくて、いつもはとてもやさしく接していても、例えばどうしても泣き止まない際などに、自分を忘れて発作的に、我が子を激しく揺さぶってしまう母親が居るのです。普段お話をしているなかでは、とても子供思いの母親です。外部は、たとえ同居の夫でもまったく気が付かない密室での瞬時の出来事です。

そして、医療機関と児童相談所がやむを得ず一時預かりを決めるのを恣意的な一方的な話し合いですることは決してありません。医療機関として、予防接種や健診などきちんとうけさせているかや、受診時に赤ちゃんのからだは清潔に保たれていたかなど、普段の育児の様子を客観的に類推できるものを詳細に観察します。また保健師の家庭訪問記録を参照しますし、児相は何度も家庭訪問を行ったり、もし保育所などに行っていればそこでの普段の様子を詳しく聞き取り、何度も会議を開いて、極力親子の分離は避けるようにします。つまり、疑わしい場合は児童相談所や保健師の定期的な訪問を前提に家庭に返します。

つまり、一時保護せざるを得ないケースは、それなりのケースであり、乳幼児の予期せぬ外傷のほんの数パーセントの割合に過ぎません。決して弁護士が述べているような安易で恣意的な判断はあり得ません。もし見逃せば、再度同様のエピソードを生じ、赤ちゃんの生命に関わる事態に陥る危険性が極めて高いのです。

年に数例が刑事事件で告訴されています。そのうちいくつかは無罪判決となっていますが、刑事へのハードルは誰も証言者が居ないので極めてハードルが高いのです。

何より守るべきは圧倒的弱者の子供の命です。

医学的にわずかな外傷で頭蓋内出血をきたすことはよく経験するところです。しかし、そうしたものと虐待を疑わざるを得ない症例の出血の具合は明らかに異なるのです。

普通何度も頭を転倒して打つか?そのような注意点散漫な親では虐待ではなくとも事故死するだろう。

転ばぬ先の杖だよ。、

「目撃者がいない家庭内」という抗弁しにくい所には強気で出て、やりやすい仕事を優先して「仕事をしている」体裁を整えてるのかなという印象が否めない。外野が「床を軟らかくしていない。家具什器の角が丸まっていない」だとかで過失を指摘する事はいくらでも、そして容易に出来るけれども、それらをすべての家庭に形式的に適用していく事は疑問が残る。

あえて意地悪な極論に出れば、「我が家には安全な場所がないので、ウレタン張りの檻につないでおきました」とか「児相に乗り込まれると抗弁ができないことを避ける目的で監視カメラで全部屋を録画しています」とかいうのが短期的な最適解になるだろうし、長期的には家屋内で子供の行動範囲の床と角を軟らかくして目撃者がいない事に対処するコストを担えないのであれば子供は作らない・家に入れないというのが最適解になってしまいやしないかと心配になる。

そして後編でも触れられている画一的な判断による子供の引き離しは、結局の所「子供が引き離されてしまったり、児童虐待として訴追されると怖いので病院には行かないでおこう。ちょっとコブになってるけど、冷やしておけば収まるさ」という行動を ―たといその先にタンコブで済まない重篤な何かとより重大な予後があったとしても― 虐待と無縁の家庭にも拡げて行く事になるだろうと思う。

うちの子供たちはよく食べるけど体重があまりふえない体質です。パパに似たのだと思います。

体調を崩し小児科につれていくと別室に呼ばれ子供を裸にしてキズがあるかないかを調べられました。看護婦さんからは虐待をうたがう内容でした。

でも今はここまでしないと救える命は救えないのが現状だと思うから仕方ないと思う。

虐待で亡くなっている子供達が、います。

見極めることが難しいんでしょうね。

児童相談所の対応は適切だと思います。そもそも、こんなに大怪我をするほどの転倒をされている、しかも何回もしていることじたい、子供を安全に育てられてないことを自覚した方が良いですよ。相手を責める前に、考えた方が良いと思います。

これまで幾度となく保護の不十分、見逃し、見過ごしで子どもを死に至らしめてきた児相って、こんなことをしているのですね。

確かに、手術の必要な程の頭の怪我を負わせた母親は「母親失格」と言われても仕方ないのかもしれません。でも、この経験の浅い不注意だった母親に必要なのは、子どもを何ヶ月も引き離すことではなく、責め立てることでもなく、教育だと思います。

本当に虐待があったかどうかわかるまで一時的に保護するのは仕方ないにいても、数ヶ月もの間、つかまり立ちを始めたくらいの乳児を親から引き離す必要があったのか、大いに疑問です。日常的に虐待を繰り返していたのかどうか、家庭訪問でも何でもしてきちんと判別すべきでは。そういう努力をしても見抜けないとしたら、児相の目は節穴だと思うし、その努力をせずに何ヶ月も面会すらさせなかった児相のやり方はおかしいと思います。

一時保護した際の親のリアクションで親の人間性や子供との関係性も見えるのではないかと思うので、通常起きないレベルの外傷なら保護自体はガンガンしてもいいように思う。

原則2ヶ月のはずの一時保護が面会まで4-5ヶ月かかった理由も取材して欲しかったですね。

初めての育児、初めてのつかまり立ちの段階で、転倒時のためにジョイントマットなどを引いていたとしても、台所に引くという選択肢は思いつかないと思います。

この時期だと安全な場所に隔離して料理となると大泣きされるでしょうし、まさか掴まり立ちからそんな大事になるとは思わないのではないでしょうか。保護は適切という意見をちらほら見かけますが、もしご自分が経験不足によるもので子供に怪我をさせてしまって落ち込んだ上に虐待と思われて連れ去られたらどう思うのだろうと、正直不思議です。かなり重傷ケースではありますが、帽子を嫌がる子、転倒防止グッズを嫌がる子、沢山います。特に初めての育児だと、子供を泣かせることに罪悪感をとても抱きやすいです。その泣かれるよりはと思った隙の事故なんて、誰にでも起きうるものだと思うのですが。

虐待だと決めつけて即引き離し、一年以上我が子と離れる状況にさせるのが正しいこととはあまり思えません。安易な解決を行おうとしているだけのように、私には感じました。

このご両親に言いたいのは、何が大切で何を守りたいのかをよくお考えになった方が良いということです。

自分たちの体裁ではなく、我が子が手術しなくてはいけない程の重症に陥らせてしまった自分たちの子育てに問題があったと捉えるべきだと思います。

転びやすい月例だとしても、ただ、転んだだけで脳出血を起こす程の衝撃はないかと思われても仕方ないと思います。

また、一時保護のやり方もこの記事からだと一方的で強引なやり方だとは思います。

家庭訪問をして、ご両親によく説明した上で、保護をした方がいいかと・・・

児相のやり方を攻める前にご自分の育児方法をもう一度考えてみてはいかがでしょうか。

児相の対処は正しいと思います。我が子が怪我をしない、病気をしないように気をつけて育てるのが親の務めと思います。初めて転んで怪我をしたならともかく、今は育児のグッズも知識も沢山あるにも関わらず何度も愛児を同じ目に合わせるのは、「ネグレクト」にあたいするのではないかと思います。

以前大学病院で開催された、乳幼児揺さぶりっこ症候群(SBS)の研修会に参加したときのことですが、急性硬膜下血腫で眼底出血がある場合は、SBSを疑って良いとの事でした。乳幼児期で眼底出血が発症するという事は、交通事故にあいエアバックが出るくらいの強い衝撃が加わらなければありえないとの事でした。つかまり立ちからバランスを崩し転倒したとしてもそれ程強い衝撃が加わるとは考えにくいです。虐待を疑われるのは当然の事と思います。いくら親が虐待を否定しても児童相談所は子どもの安心安全を優先すると思いますので、保護は妥当だと思います。

子どもが4人います。児相の判断は正しかったと思います。虐待したわけではなくても、やはり、何度も子どもが頭を打つような環境は良くありません。確かに子どもはバランスを崩しやすいですが、そうなるたでに対処法はいくらでもあったはず。

今まで何度も頭を打っていながら、なぜ対処しなかったのでしょうか。

今は、頭を保護するリュックもありますし、料理中はベビーゲージに入れておくこともできます。

責めるつもりはないですが、児相の対応に文句を言うのは間違いです。

何より子どもの安全を優先するのは当たり前です。たくさんの人に、心配をかけたこと、離されてしまった罪のない我が子へ、ご自身が反省するべきだと思いますよ。

このご両親の気持ちもわかりますが、こどもの身が危険な環境であればやはり保護すべき対象であると思います。

故意の虐待ではなくても、養育環境が安全でないという認識が必要。安全な環境を提供するのが親の役割です。何度も繰り返し頭を打ち、手術が必要になるのは、保護すべき対象として児相が動くのは正しいと思う。

行政はこんな強引な手法を使ってでも子供を守りたいなら一時預かりなんてせず親権奪って全部自分で面倒見ればいいのに。衣食住すべて、学業はもちろん子供の希望に沿って塾も大学にも留学にも行かせてね。福祉の予算がないって?行政は子供を最期までとことん面倒見る気もないのに強制的な手段を用意してるの?虫が良すぎるなぁって思いました。

児相は、責任追及を恐れ、“頭部外傷即虐待”の構図で一時保護に走るのだろう。これも、ここ数年の痛ましい事件の“社会的副作用”と言えるのではないか?それほど、みあちゃん事件などの陰惨悲惨さが言語を絶するものであったこと、且つ児相・教委等の対応の犯罪とも言える杜撰さ・誤り・卑怯な振る舞いが、被告人に対すると同様の厳しさで指弾・非難されたことが忘れがたいのだ。

だからといって、記事で見る限り、出産・検診を受けていたであろう医療機関等に、赤ちゃんの保護者の日頃の態度等を聞き取ったとも見えず、赤ちゃんの心の傷が癒えるのを願うばかりです。

私の孫のことです。

予期出来ない怪我だけではなく、保育園で先生の目を盗んで蹴ったり、頭を叩いたり、みぞおちにパンチしてくる子が居ます。やられて痛くて動けず、声も出せず、そのうち、頭痛がしたりお腹が痛くなったりして来ました。病院にかかると、ストレスのうたがいがあるといわれました。ヤラれるのは私の孫です。園では一度も見たことが無いととりあってくれません。娘は相手の親にやめてくれるように言っても4.5才の子のよくあることだからとこれもまた、やめる方向には全く取り合ってくれません。行政に言ってもまさか4歳児がそんなことをするわけが無いと言ってまともに考えてくれません。孫は5歳になりましたがいまだに先生の目の届かない所でやられています。勇気を出して痛くなくなってから先生に言っても、だめだよーとしか言わないので何も進展しません。

これは指導者の虐待ですか?それとも、叩いてくる子の親のうちの孫に対する虐待ですか?

園で起こったことは何も手出しする事はできない現状です。今、娘はリモートワークなので自分の子を守って園を休ませることはできますが、仕事に支障をきたすのでなやんで居ます。ジゾウも、おかしな人がいて子供をいたずらする人が居て野放しですよね。信頼性が低いです。誘拐、性的いたずらするジソウ自体のシステム、不透明だと私は思います。もっとマシな制度を望みます。

うちの子供もハイハイの時期に段差から落ちて頭を打ち、激しくないたため、脳神経外科に駆け込んだのを思い出します。ほうれん草煮ていて、ちょっと目を離したすきの出来事でした。認識では、10秒くらい。なんでもなかったのですが、レントゲンをとったとき、子供の泣き叫ぶ声がしばらく耳を離れませんでした。子供は、引き離され、見たこともない機械にのせられ、怖くてしょうがなかったのでしょう。

それを期に、あらゆる可能性を考えて対処しました。心配症のお母さんの仲間入りをしたきっかけでもあります。今でも時々、心配しすぎだよ!とからかわれますが、おかげで、その後は、大きな怪我もなく過ごすことができています。子供の年齢に応じた怪我はもちろんありますが。。。

とかく、あかちゃんは、お母さんが守らなくては。

でも、急に連れ去られたご両親の気持ちもよくわかります。特に、お母さまの気持ちは、まだあかちゃんと繋がっている時期ですので、不安だったこととおもいます。さみしがっていたり、ないているのではないか?など眠れなかったでしょう。。お察しします。お子さんも、お母さまの匂いが近くにないだけでも、かなりの不安に陥ったことでしょう。

ですから、普段の生活の改善対処に力をいれるべきと思います。脳内出血をしていたことは事実だし、死んでいたかもしれないのだから。

虐待の因縁対決をするよりも、生きていてくれてよかった。。ではないでしょうか?なので、失敗を悔んだり、ひとのせいにして時間を無駄にしないで、子育てを改善する、対処することに労力をつかったほうがいいと思います!!

わたしなら、何度も自分の子供が頭をうつ場合、一旦、預かっていただくほうがいいのかも?と思ってしまうかもしれません。誤解をしたとしても、自分の可愛い我が子を守ろうとしてくださった、他人の行動と考えてはいかがかな?と思います。頑張ってください!

私の下の子もよくつかまり立ちの時期に転倒しました。なのですぐにお手製でニット帽をリメイクし細く切ったスポンジを巻き付けてさらに布を被せて縫い付けてお手製ヘルメットを付けていました。よくある事とありますが確かによくある事で、でもそれが我が子の頭を危険に晒す事ならば親が危険にならないように対処してあげなければ、何の為の親なんでしょうか?まるで親が被害者のようなこの記事を見ていてものすごい違和感を感じました。被害者は手術をしなければいけないほどまで危険を放置されてしまった赤ちゃんの方ではないでしょうか?破れるまで使ったヘッドギアとか写真載せてますけど、1、2回激しく転倒した時に直ぐに付けてあげてればそんな大きな事故にもならないし、親子が引き離されることも無かったと思いますよ。

「繰り返し転倒して頭を打つ環境自体が、安心・安全を確保できているとはいえず保護の対象」その通りだと思います

息子もよく転びましたが、クッションマットを引いたりして1日に何度も硬い床に頭を打ちつけるようなことはなかったです

頭を打ちやすい子ならニット帽をかぶせるなり目を離さないようにするなりできたと思うので、環境が安心安全と言えない以上命には変えられないと思います

繰り返し事案が発生することは、環境上の虐待と、とらえられても仕方がない、普通は一度頭を打った時点で気を使い次にそのようなことがないように気を付けるのが親の義務であると思う。

それができないのなら保護されても仕方がないのでは。

そのようなルールに不満を言う前に、親なら何とかしろと言いたい。

このようなケースでは、過去に虐待などの履歴がなく、かつ初回の一次保護の場合には、毎日一定時間の面会を父母に認めるなど、柔軟な対応が求められると思います。

児童相談所は事件になれば虐待であったことが解ります。しかし、それは結果論であり、虐待をしているかしていないかを見極めるのは難しいと思います。

仮に虐待であった場合、一斉に「何をしていたのだ」と非難を浴びるリスクを考えたら、やむをえない措置になるのでしょう。

児童相談所が判断しやすいシステムを入れない限り、相談員を責めるのは酷だと思います。

心の痛む記事です。1歳前後の子供にとって、急に親と離れ離れになること自体が虐待なのでは…

児相の相談員の方方が、虐待の恐れに対して敏感なのはわかりますが、親御さんと会って話せば、虐待かそうでないかは、わかるのではないのでしょうか。こういった記事を拝見するたびに、相談員の方の人をみる目、判断の正しさが、疑うことの方に重きを置きすぎている気がしてなりません。子供にとっても、親にとっても離れ離れになるということが、どんなに心が引き裂かれたように辛いことなのかわかって彼ら彼女たちは、相談員をしているのか?疑問です。

ただ、自分たちの保守の為、時間をかけているだけのようにも残念ながら思えてきてしまう時もあります。マニュアルだけにとらわれず、人をみて判断する勇気を持っていただきたい。時に、虐待から子供を守る相談員たちが、逆に虐待してしまっていることの重みに気づいてもらいたい。

この記事は、そう思わざるを得ない思いが残りました。

一時保護されると、親子分離となり、子どもに会えなくなります。一時保護により子どもが虐待から解放されて生活環境がよくなるのであればよいのですが、事故によるけがでの一時保護・親子分離が8か月。親子関係に深刻な影響が出るのではないかと危惧します。子どもにとってどういう影響を及ぼすかを考えたら、この状態がよい現状とは思えません。

「繰り返し転倒して頭を打つ環境自体が、安心・安全を確保できているとはいえず保護の対象」というのであれば、その子、その家庭に寄り添って適切な安全指導やアドバイス、サポートをして安全確保をはかっていけばよいのではないでしょうか。長期間親子分離しておくだけでは子どもにとって、保護者にとって何のプラスにもならないように思います。温かみのない冷たさを感じます。

親に会えない時間が長すぎて子供にとっては明らかにそれ自体が虐待ですよ!!前から思っていましたが、離すのでは無く、虐待を疑うという方法では無くて、親の相談、悩みを聞き出す!!家族の様子見を徹底的にするべき!!

この時期に転ぶのはよくあることでも、怪我をしないように最低限の対策と、細心の注意を払うのが保護者の役目。

それを「この時期には良くある転倒」なんて、一日に何度も翌日他者がわかるほどの怪我をさせているのは大問題だと思う。挙げ句大ケガさせているのでは、本人にその気がなくてもやっぱり子どもは保護した方がいいのでは?

まるで親が被害者とでも言いたげな記事だけど、そんなことはないと思う。取り返しのつかないことになってからでは遅い。

スーパーで買い物中10ヶ月くらいの長男がベビーカーから立ち上がりスーパーの床に頭から落ちてカツーンと音がし、大泣き。すぐかかりつけの小児科医の診察を受けました。30年前なのでうろ覚えですがコブができたと思います。医師はお風呂に入れず24時間様子をみて嘔吐がなければ大丈夫、みたいなことを言われたと思います。今は元気に社会人です。