保育士が一斉退職…世田谷区の保育所が休園に 「企業主導型」の問題点とは

保育士が一斉に退職した「こどもの杜上北沢駅前保育園」=東京都世田谷区で

「今日で辞めたい」「給料が不安」園長と保育士が退職

休園したのは、保育事業を手がける株式会社が運営する「こどもの杜(もり)上北沢駅前保育園」(世田谷区上北沢)。社長(47)によると10月中旬、園長はじめ5人の保育士が月末に退職すると申し出た。

会社は他に運営する2園から保育士を回そうとしたが、その1つで同区内の「下高井戸駅前保育園」でも、園長ら保育士2人が10月31日に「今日で辞める」と退職。調整が付かなくなったという。

社長によると、保育士らは退職の理由を「給料に不安がある」と説明した。社長は、内閣府の委託で助成金を支給する「児童育成協会」からの運営費支給が遅れていたことを明らかにした上で、「先々への不安があったのかもしれないが、未払いはない」と否定。会社から聞き取りをした同協会は「保育士と経営者の信頼関係ができていなかった」としている。

保護者「ようやく入れた園なのに」「他に移れるところもない」

会社は下高井戸園では臨時の保育士を確保して運営を継続。上北沢園に通っていた10人のうち2人も受け入れ、上北沢園も再開に向けて保育士の確保などを進める。同協会や区も預け先について保護者からの相談に応じている。

下高井戸園に転園した2歳男児の父親(42)は「急に休園と聞かされ驚いた。認可保育所などには入れず、ようやく9月に入れた園だったのに」と困惑。下高井戸園に一歳男児を預ける父親(28)は「保育士も友達も代わりすごく不安。でも、他に移れるところもない」と話した。

7月にも企業主導型が休園 不十分な自治体との情報共有

世田谷区では7月にも、企業主導型保育所が園児不足で休園した。企業主導型は区に審査や指導の権限がなく、情報共有も十分ではないという。区が上北沢園の休園を知ったのも直前で、担当者は「情報を直接聞き取る権限があれば、休園に至る前に手が打てたかもしれない」と話す。

待機児童対策の目玉政策だけど… 自治体の設置審査なし、指導は育成協会任せ

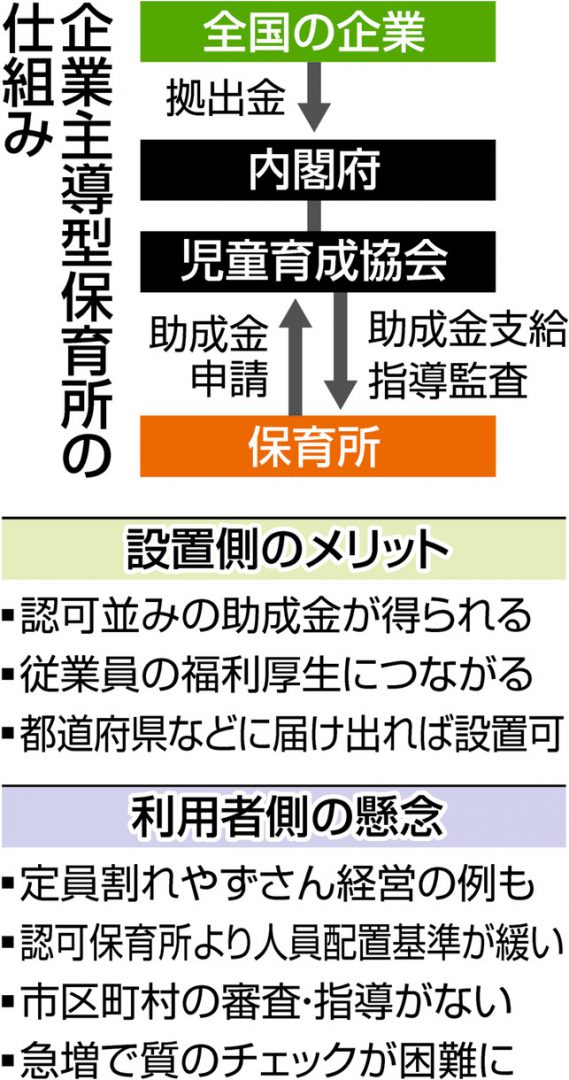

企業主導型保育所は2016年度、政府が待機児童対策の目玉として創設した。企業が主に従業員の子どもを預かる認可外施設として急速に広がり、3月末時点で全国に2597カ所、定員は約6万人に上る。政府は20年度までにさらに定員を6万人増やすことを目指している。

一方、都道府県などへの届け出だけで原則、審査を受けずに設置できることや、保育士資格者が半数でよいなど認可保育所に比べて基準が緩いにもかかわらず、運営費などが認可並みに助成されるため、助成金目当ての参入や、保育の質に対する懸念が導入当初から指摘されていた。

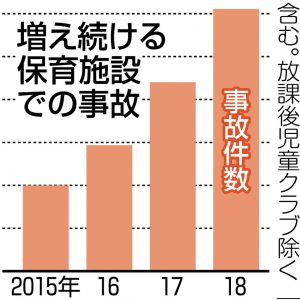

実際、制度を所管する内閣府から委託された「児童育成協会」が17年度、800カ所を調べたところ、76%で保育計画などに不備があった。今回のトラブルでは、自治体や公的機関が保育内容に責任を持たず、突然の休園という事態を食い止められない構造が浮き彫りになった。

内閣府の担当者は「内容は把握しているが、各施設の運営や保育の質については、児童育成協会が個別に指導することになっている」と説明。参入基準の引き上げなど制度を見直す予定はないという。一方、同協会は「各施設の個別の状況まで逐一把握はできていない」としており、施設の急増に態勢が追いついていないのが実情だ。

東京都も児童福祉法に基づき10月、上北沢園に定例の立ち入り調査をした。下高井戸園も法令に基づかない巡回指導をしたが、運営面のトラブルは確認できなかった。都の担当者は「認可外施設は、基本的に利用者と施設の直接契約。新たな預け先の確保も一義的には施設側の責任」と話す。

保育制度に詳しい寺町東子弁護士は「そもそも認可外施設を増やして待機児童解消を図る国の方針がおかしい。企業主導型は、児童育成協会に丸投げしているのも問題」と指摘。「設置に審査を必要としない代わりに、設置後にチェックして規制すると説明してきたのに、指導監督権限が強化されていない」と批判する。

企業主導型保育所とは

企業が従業員向けに設けた保育所や、保育事業者が設立して複数の企業が共同利用する保育所などを指す。幅広い企業が負担する「事業主拠出金」が財源。基準を満たせば開設費用の4分の3相当の助成金があり、運営でも認可保育所並みの助成金を受け取れる。都市部で定員20人のモデル例では、助成金額は開設工事だけで1億円強になる。3月現在で全国に2597カ所あり、定員は計約6万人。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

認可園と企業型園で働いたことがあります。認可園では、グループ内の3箇所ほどで必要に応じて補助にまわっていました。

先生方はいろんな方がいましたが、押し並べて子供達をとても大切にしていました。うちうちでは、揉め事も多くありましたが、子供達を可愛がっている事には間違いありませんでした。保育計画もしっかりしています。お昼寝の間も製作物やおもちゃの消毒、保護者への連絡帳やwebでの園便り、職員会議など皆さん一生懸命でした。

ところが、企業主導型園は全てが違っていました。保育計画もなく、子供たちのお昼寝の間は、ずっとお菓子を食べてしゃべってばかり。匂いのきついファストフードを買ってきて食べていて、保育室中に漂わせています。何より驚いたのは、社員の保育士たちが保育の間中、スマホを見ている事です。子供たちが給食を食べている隣には座っていますが、ずっと下を向いてスマホを見てます。何を見てるのかと思えば、自分の好きなアイドルの記事でした。

朝も子供達と歌を歌うわけでも、出席を取るでもなく、占いの話や、身の上話をしています。

若い保育士が、経験もなく、注意指導してくれる人もいなくて好き勝手にしています。遅刻しても、なぁなぁになっていて、タイムカードの偽装までしています。

子供達を着替えさせたりするときも、自分達ができるだけ動きたくないのか、腕を引っ張って子供を自分の近くに引き寄せてます。お昼寝の寝かしつけの時はもっとひどいです。一歳前後の子を布製の寝かしつけ座椅子に入れて、思いっきり揺さぶります。ひどい時は足で揺すってます。あまりにひどいのでリーダー手当をもらってる保育士に、揺さぶり症候群にでもなったら大変ですよ、と言いましたが、無視されました。

心ある保育士はすぐ辞めていきます。とてもいい方が来てくださることもあるのに、そういう方は1ヶ月もいてくれません。残っているのは、ただ自分たちがどうやったら労力を使わずに、過ごせるかを考えている人たちばかりです。

絶対に自分の子は、こんなところに預けられません。人の子でも、こんなところに来てほしくありません。私ももうじき退職しますが、その1番の理由が、園の説明会で集まった保護者の方に、この園を勧めることができないからです。

企業型園の問題は、そこに働いているリーダー格の人や保育士のモラルだけに頼らざるを得ないことです。保育監査もないし、保育計画の提出義務もありません。

実は、もう1つ他の企業型の保育園を知っているのですが、この園は、リーダー格の方が意識の高い方で、年齢も重ねてますし、本当に頭の下がる思いのする経営をしています。理念があって、とてもいい保育園なんです。ただ、これは稀なケースだと思います。ほとんどの企業型園は、私が勤めているようなところです。

企業主導型だけ??

認可保育園ではこの様な問題は全て隠蔽されてますよね。

当初から予測されたことで、保育団体や親の会、有識者なども心配されていた通りの状況が発生したということでしょう。認可保育園や認定こども園では毎年監査が入り、チェックされていて最低でもその年度内は運営できるようにしているそうです。ただ、保育の質に関しては、認可・認定共に質を維持するのに苦労されています。株式会社や企業が運営する保育所が認められてから、初任給を高くし・住まいも用意し・田舎に帰省する際は旅費を補助する等々、一度は都会で暮らしてみたいという田舎の学生をごっそり採用して、地方は保育士不足に拍車がかかり一年中保育士を探している状況があるようです。そのことも、保育の質の維持を難しくしているのに影響しているようです。おそらく保育に関するノウハウや技術もそういう施設は不足していて、マニュアルで保育しているところが結構あるのではないでしょうか。知人の子どもも、都会にあこがれそのような保育園に入りましたが、経験者は園長と主任だけで、おまけにどちらも20代という保育園だったらしく夢を抱いて就職したのに一年で辞めて帰ってきました。もう保育園では働きたくないと言って違う職業についています。子いう問題も含んでいるんですね。所得制限を設けない無償化もおかしいですし、保育料が高いと生活にかなり負担のかかる若い保護者が多い3歳未満児が無償化の対象にならないのもおかしいです。福祉の予算配分も昔から、老人>障がい者>こども になっていて、おそらく選挙の票に直接つながる順に大きすぎる傾斜配分がされているのではないかと、穿った見方をついついしてしまいます。大臣や議員が保育所やこども園を見てきたかのごとく語ったりしますが、都会の保育園等を一寸見学しただけだろうなあと情報番組等を視聴して思います。全国津々浦々の状況は、それぞれ違います。どの産業にも同様のことが言えると思いますが、そこに適切な予算配分や対応を考えるのが議員や政府の仕事ではないでしょうか。OECD加盟国でも子どもにかける予算はかなり低い位置を維持しているようですし、福祉全般に言えることかも・・・・・

国から将来に借金を負わされている子ども達です。成人に達するくらいまでは、十分な補償を考えることで防ぐことのできる問題でもあるのではないでしょうか。その為には予算の徹底的な見直しが必要でしょう。企業を優遇しても内部留保だけで働く人への還元は微々たるもので、社会保険料等天引きされるものは知らないうちに上がっていて富裕層の方々以外は、所得が増えたと実感している方は非常に少ないのではないかと思います。とにもかくにも、子ども達ファーストで、考えてほしいものです。(社会福祉法人理事)

子供の安全と保育をないがしろにして利益だけを受けるやり方には憤りさえ感じる。

企業主導型保育園に勤務していますが、園長は資格がないし、仕事中でも外に行って煙草は吸うし資格もない、社会経験もない人が、普通に園長と言えるのが信じられない。我慢できず退職していく保育士もいる。片付けも出来ない人で、事務室はゴミだらけ、個人情報管理もしていないし、園児の情報ファイルも出したまま。ありえません。園長も口は悪いし虐待しそうで怖い。

児童育成協会自体が不安定で、補助金もかなり遅れている状況です。(8月に決済通知が出たのに11月になっても振込み無し)なので、預貯金が無い企業主導型保育園は運営が厳しいと思います。あと、認可保育園と違い欠席が多いと補助金減額されたり申請書類が毎月コロコロ変わったり事務もかなりストレス溜めてますよ。

企業型保育園の保育士をしていましたが、経験不足の園長の幼稚な行動、虐待まがいのことをしている保育士、保育の質の悪さ、社長の杜撰さに、不信感をもち、二人で、辞めました。他にも辞めたいと言っていた職員がいましたが、自分の保身のために残って保育をしています。でも、やりたい放題の園長、虐待まがいの保育士に、精神的に疲れてしまいその保育士たちも辞めそうです。それでも改善しない経営者はおかしいです。

市役所に相談に行きましたが、国が管轄なので…と言われ、私達は、どこに相談をすればいいのでしょうか。

保護者も園長や虐待まがいのことをしている保育士に不信感をもってきているのですが、相談するところがなく困惑しています。

むやみに制度を利用して保育のわからない企業が営利目的で始まるから問題が多くなる。他の記事にあった、待機児童のいない町にできた企業主導型保育園(老人ホーム等経営の社会福祉法人)でも、今年になり2ヶ月で7人の保育士が退職するという話を聞いた。器が出来ても経営者、名前だけの園長には到底保育を理解することが難しく、それでも法人の儲け重視な姿勢を押し付けたらしい。補助金を出す前に、きちんと経営者としての力があるのか、指導力があるのかを見極めて欲しい。児童育成協会は企業のどこを見ているのだろうか?

制度自体は良いと思う。制度そのもの批判や不安を煽る表現は良くない。本記事に出てきた、寺町弁護士は、なぜ企業主導で保育所を作ること、認可外で待機児童解消をすることに批判的であるか疑問である。

企業にとって、人材確保や生産性の向上など、福利厚生を充実することで、保育園のある会社は、出産後も子どもの預け先があり、長く安心して働ける。

そもそも、企業主導型保育事業の財源は、企業が100パーセント負担している「子ども子育て拠出金」という税金。もともと企業が負担した税金で、保育園を整備することは悪いことではなく、保育園があることで企業の生産性が上がれば、結果的に企業所得税額や地方税額の税収額が増え、地方や国の税収が上がるということ。税収が上がるとその分、子育て支援をはじめとする社会福祉への充実が期待されると予想できる。

わかりやすく言うと、「国が子育て支援に投資をした」ということだろう。

実際、出生率を上げるためには、産み育てやすい社会であることが必要であり、保育所不足では、子どもを産んだ後に働きたいのに働けないような状況があると、当然、子どもを産む気になれない。

いずれにせよ、子育て支援なくして日本経済の発展なしと国が判断するのが遅すぎた。

ちなみに、助成金だが、株式会社の保育事業は、収益が上がれば税金を納め、国へと還元できるが、社会福祉士法人は全て非課税のため、理事報酬や内部留保に消えていく。要は、保育の質である。株式会社は営利法人であるが故、保育の質を高め、保育サービスを向上しようとする姿勢にある。

法人の形態など、こどもや保護者などの利用者にとって、関係あることではない。保育所が皆にとって、より良い社会資源となれるよう保育制度が整備されてほしい。

一斉に退社で預け先がなくなるのは困りますが先生達も大変なのですね・・・・

自身、あき○野市で企業型保育所を利用しています。0才時の保育料が9000円/月で安かったので提携の会社にパート勤務し保育所を利用してます。企業型保育所だからですか?色々と不安、疑問に思う事が多いです

最近、保育所を利用している同僚が出社しないと思ったら「お昼寝や食事中も子供が騒ぐので来ないで下さい」と言われ保育所クビになり出社が出来ないとの事・・・「そんな保育所有るの?」とビックリ仰天です、企業に保育所運営の苦情を言っても改善しない場合どこに言えば良いのでしょうか?

大阪府高槻市にもあります。企業主導型保育園をグループ内で広げたり閉めたり。求めるだけ求めて給与は遅れてばかり。保育士は開園後すぐから徐々に減り入れ替わり人手不足のまま。市は関与しないだろうが、子供たち、悩める保護者、そして逃げられず体調を壊していく従業員。また建設中と聞きました。恐ろしいです。

保育の資格の有無ではなく、人間性の質を高める講習を受けてから現場に出て欲しい。

給料が遅れるという事は、もともと給料が低く貯金も少ないんだから、未払いも同じ。

この社長は何を訳のわからない理屈をこねているのか

企業型保育所は相対的にいって人件費が低いですね。通常の社会福祉法人の運営経費に占める人件費の率は70~80%ですが、企業型の場合は50数%と聞いたことがあります。その分、保育士の人件費が低く抑えられているのではないでしょうか。

いくら保育士の給与改善で補助金をふやしても、はたして保育士にどれだけ還元されているか疑問です。

株式会社の園で看護師をしていました。

うちでも期中ではありませんでしたが、毎年3月には3〜4人の保育士が去ってました。

理由は園長のパワハラ。本社には相談窓口がありましたが、現場を知らない本社の人間は実情をわかってもらえず、園長は外面も良かったので改善は全くありませんでした。

私もパワハラを受けていたので本社の窓口へ相談し、ラチがあかなかったので労基にまでいきました。そこでやっと本社が動きましたが、時すでに遅し。他の職員もまとめて退職しました。

ネームバリューがあるので新卒採用数はかなりありますが…新卒や2〜3年目の保育士だけでクラスを受け持つこともあり……

保育の質はどうなんだろう?と思ってました。

株式会社の保育園では、一気に10人前後退職することは、よくあると思います。珍しいことでは無い。私の務めていた園は認可保育園でしたがあります。ニュースになっていないだけ。新年度になる度に職員半分変わるのが現状。大きい株式会社は、必死で職員かき集めていますが。

辞める人が多いせいか、退職人数を隠すためなのか、手続きに時間がかかるのか、3月いっぱいで辞めると数カ月前には伝えているのに、退職後5、6月頃まで給料が自動的に振り込まれていて、夏頃に多く振り込まれた分を返済して下さいと退職後半年ほどたってから連絡きたりしました。10人退職でしたが、皆1~3か月給料が振り込まれ続けました。一気に辞めたのを隠そうとしているのでしょうか?

株式会社や企業など利益ありきで建てようとするから間違ってる。養護の保育所ではなく、子守の託児所という名前が合ってる。

企業主導型保育園への助成金支給がかなり不規則であることも、事業者にとって財政難を招く遠因になっていると聞きます。内閣府なのか児童育成協会のどちらの方針なのか知りませんが「保育園の運営を継続していても、毎年の新年度に再申請が要るので、審査中の新年度明けの4月と5月の助成金はほば無いそうです。」

年度変わりにも関わらず、賃貸物件は継続して借りており、保育士を含む職員は継続して雇用しているわけでしょうから、「年度変わりに助成金支給を停止する」この考え方は理解できません。

なぜ突然自分たちの都合で急に退職した職員には何の反応もないのだろう?というコメントがありますが、自分たちの都合で辞めてるのではなく、会社の都合で保育士に給料未払いなどということがあったため退職することになったとしか思えない。じゃなきゃ、一斉退職などするわけない。

都道府県などに届け出れば設置可、ではありません。

児童育成協会の審査があり、それも年々厳しくなっています。毎年市町村の立ち入り検査があるところの自治体の方が多いです。さらに児童育成協会の立ち入り検査もありダブルチェックされます。

保育士率100%の施設も多いです。

また、整備費は首都圏で30名定員で、しっかり作っても助成金は2000万円程度でした。

1億円を越える施設がいったいどのくらいあるのでしょうか。疑問です。

この記事はいたずらに不安だけを煽っており、実態とはかけ離れています。

保育士になる人が減って、潜在保育士も発掘できない。そこへこういう事が起きて保育士が辞めていくなら、認可保育所だって閉園へ向かっていきますよ。実際に、カウントダウンしてるところもありますから。もうね、「保育」って言葉を聞くたびに胡散臭さが増してきてます。

子どもを預けて働くことより家庭保育の出来る環境を整えていけないのか?

企業主導型保育園は補助金をもらえるように、申請して一度に増えているが、不正もかなりあるように思われる。

抜き打ち監査も必要ではないか?

なぜ突然自分たちの都合で急に退職した職員には何の反応もないのだろう?社会人として、最低でもひと月前には退職する旨を上司に伝えておくべきでは?

子供がいるのに保育士は簡単に辞めない。余程の事情があるはずだ。東京都が入って問題ないと認めたというのはその審査自体がずさんであるという証拠だ。辞めた保育士達に詳しい状況を聞かずに企業側の取り繕いを真に受けているのは問題解決になっていない。