ネットの「エロ広告」が野放しなのはなぜ? 対策はいたちごっこ…子育て世代が4月5日まで実態調査

「エロ広告」の実態調査を呼びかけるイラスト=みらい子育て全国ネットワーク提供

皆が「うちの責任ではない」と言える構造

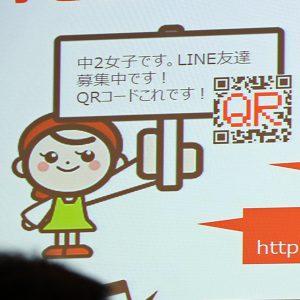

ほのぼのとした動物キャラクターとの生活を楽しむ人気ゲームの攻略サイトに、股間を突き出すような女性のアニメ絵の広告が大きく載っていた。下着は透けた白色で、下半身はほぼ裸。局部は見えないものの、性行為を連想させるような動きをする広告もあった。

東京都中央区で2人の子を育てる穂積勇起さん(43)は昨年、この現状を目にして動揺した。小学3年の長女がゲームについて調べようとパソコンで開いたページだったからだ。「横で見ていたら広告が、ばんばん出てきて。慌てて広告(を非表示にする)ブロッカーを入れました」

昨秋、所属する市民団体「みらい子育て全国ネットワーク」の有志らと対策に動き始めた。子育て世代の声を政治などに届けるのが団体の活動だ。電通などでつくるネット広告の業界団体「日本インタラクティブ広告協会」(JIAA)の担当者とも話した。

一般的な仕組みとして、ネット広告は膨大な広告枠を瞬時に取引するため、仲介業者のシステムが、条件の合う広告主側と掲載サイトを自動的に結び付けている。エロ広告の責任はまず広告主にあるが、「子どもが見るサイトに出すつもりはなかった」といった言い分もあり得る。穂積さんは「皆が『うちの責任ではない』と言える構造。対策もいたちごっこ」と感じた。

問題のありかを具体的にすることで「次の議論ができるんじゃないか」と考えて今月22日、実態調査への協力を交流サイト(SNS)で呼びかけた。ネットで性的な広告を見たことがある一般の大人を対象に、広告の内容や見たサイトの種類を尋ねている。

フィルタリングの限界 総務相も認める

日本広告審査機構によると性的な広告への苦情は毎年度、数100件寄せられる。「動画共有サイトのゲーム攻略で、男性の下半身にモザイクをかけた動画広告が流れた。子どもが気持ち悪がり動画を見られなくなった」といった内容があるという。

JIAAはガイドラインで「性に関する表現が露骨なもの」は掲載すべきではないと示している。ただし、強制力はない。

ネット広告は参入がしやすく、JIAAに入っていない業者もいる。広告規制対応を専門とする斎藤健一郎弁護士は「お金になるならと『エロ広告』を平然と載せる人もいて、収拾がつかないカオスになっている。現状では行政や法の対応が求められると思うが、表現の自由との調整も必要になる」と語る。

政府の対策は後手に回っている。総務省は、子どもがアダルトサイトなどを開いてしまうことを防ぐ「フィルタリング」の普及を挙げるが、村上誠一郎総務相は18日、参院予算委員会で実効性を問われて「機能には一定の制約がある」と答弁し、限界を認めた。

エロ広告対策の所管省庁がはっきりしない現状もあらわになり、質問した伊藤孝恵氏(国民民主)は「これでは政策が進むわけがない」と迫った。ネット利用の青少年保護を話し合っている省庁横断の検討会の議論が今後の焦点だ。

子どもの権利を重視した広告ガイドラインを公表する公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の堀江由美子アドボカシー部長は、年齢に応じた性教育とは違う過度な表現で偏った認識の植え付けやショックを与えられることを心配し「大人の都合ではなく、子どもの最善の利益を考えてほしい」と訴えた。

実態調査は4月5日まで続け、結果をJIAAや国に届ける。実態調査には、みらい子育て全国ネットワークのアンケート回答フォームから応募できる。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい