父親に「同性愛って気持ち悪いよな」と言われたらどう返す? マンガで高校生が考えた「LGBTパネル展」

高校生に与えられた出題(練馬区提供)

練馬区役所で6月13日まで

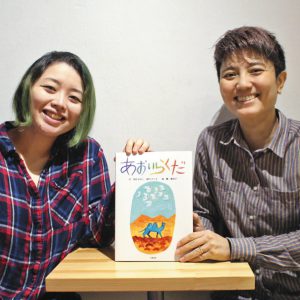

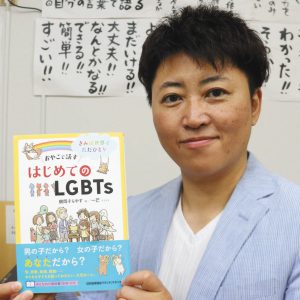

練馬区と東京学芸大付属国際中等教育学校(同区)の高校生が連携し、LGBTなど性的少数者の権利を啓発する「マンガで高校生と一緒に考えるLGBTパネル展」を練馬区役所で開いている。性自認や性的指向に関する書きかけの漫画が生徒に出題され、生徒が場面に応じたせりふを考えた。観覧無料。13日まで。

固定概念を崩すようなセリフを

漫画で性などの情報を発信するメディア「パレットーク」が協力。「先生が教え子からLGBTであることを告白された」「テレビに出演した同性愛者を見て、娘が父親から『実際いたら気持ち悪いよな』と話しかけられた」の2つの場面について、主人公の最後のせりふを空白にした漫画をパレットーク側が作り、生徒に手渡された。

公民の授業の一環で1、3年生120人が参加。4月から5月にかけ各自がせりふを考え、画像加工サイトを使って完成させた。その中から学校と区が14点を選びパネル展示した。

私が女の子好きって言ったら?

山下りょうさん(1年、以下同)は、先生のせりふを「伝えてくれてありがとう。こうしてほしいとか何か希望はある?」と書いた。その考えを「いきなり助言が具体的過ぎると生徒が傷つくかも。まずは希望を聞く方がいいと思った」と話す。塩谷瑠唯(るい)さんは娘のせりふを「お父さんさ、私が女の子好きって言ったらどうすんの?」と描写。「大人がハッとして固定概念を崩せるようなせりふを考えた」という。

LGBTパネル展に参加した高校生(東京学芸大付属国際中等教育学校提供)

他にも取材に思いを寄せてくれた出品者がいた。

加藤優さん 身内にいるかもしれないと想像しながら取り組んだ。

紺野真理さん 子どもを持つ親に見てほしい。家族に当事者がいる可能性もあることを知ってほしい。

田村遼花(はるか)さん ささいな冗談で傷つく人もいる。同世代に見てほしい。

櫛部紫佑(しゅう)さん ゲイの知り合いがいる。今後も社会的に苦しむ当事者の現状を発信したい。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

誰が誰を好きでも構わないと思います。

でも、理解できない、よく思えない人も中にはいるとは思いますが、その人に強要することは別にしなくてもいいと思います。そもそも、気持ち悪いだとか、そういう言葉を発することで、誰かが傷ついたり、良い思いをしないことは確かですよね。なのでそういうことは口にしない方がいいと思います。

受け入れられない人は仕方ないと思いますが、でも同性を好きになることは、多数の異性愛者が異性を好きになることと同じことだと思うので、特別に扱うわけではなく、否定することもない方がいいと思います。

私自身当事者ですが、当事者だからといって特別扱いするのではなく、異性愛者の人と同じように接してほしいなと思っています。LGBTQを無理やり受け入れろと言っているなではなく、そういう人もいるよねくらいで軽く流して欲しいです。

私も何度か仲の良い友達にカミングアウトしたことがあり幸い否定する人はいませんでしたが、カミングアウトした後と前で、恋バナをするときなどにとても気を使われるようになって、話にいれてもらえなくなったのはとても辛かったです。

父親のように受け入れられない人は受け入れて貰わないでも良いので、表立って批判などはしないで欲しいです。

やっぱり好きになるのが女性だったり、男性だったり、どっちでもいいと思います。好きになるのに性別なんて関係ないです。私の場合、そういうふうに理解してくれない人には関わるのをやめるか「ゲイ(レズ)で何が悪い!」と言い返します。

私は腐女子でBLが好きでこういう世界だったらなと思って見ています。今の世界は同性愛者っていう括りを使っちゃって少し息苦しそうです。そもそも同性愛者とかそういう言葉はいらないと思います。

だから、誰をどう好きになったって他人に何か言われてもその気持ちを諦めたり、変なのかなと思わないでほしいです。私もなるべく恋愛相談に乗る時は「かっこいい?」とか「だれ?」とかじゃなくて「女の子?男の子?」と聞くようにしています。

これはあくまで一個人の意見ですが、賛成も反対もせず普通の人間として扱うのが一番いいのかなと思います。

自分自身、LGBTの当事者ですが、そんなに賛成されたら逆に迷惑だし、そういったものを作品などに入れられることで本来は普通に接してくれるものが、逆効果になってしまうので、何かしら特別扱いせず、「人間」として生活するのが当事者としての幸せです。

自分は好きな人はまだできたことないので、そもそも好きな人が出来るのか、女性なのか、男性なのか、両性なのか、、、それはわからないです。っていうかどうでもいいですねw

今まで、異性を好きになるのが「普通」で男性なら男性らしく、女性なら女性らしくが「普通」っていう教育がされてきたのでまあ父親がそう思うのもしょうがないのかもしれません

もちろんLGBTQ+だ!認めないやつはだめ!!なんて、それのなにが多様性だって話です。

多様性を大事にしたいなら、「その考えはだめ」 っていうのは矛盾している気が、、っていう自分が矛盾しているんですけどね

まあ最終的に、LGBTQ+の人も、理解できない、認められないとしても、その人達を否定したり、傷つけるのはいけないですよね。人間として。 と、いう個人的意見でした。

申し訳ないけど、私は父親と同意見です。正直、LGBTを受け容れろ!という圧が嫌でたまらないです。

最近では様々な作品の中で、無理矢理LGBTのキャラをいれてきたり、いきなりLGBTの性行為の場面を出されたりして、本当に不愉快です。でも嫌悪感を表すと、怒られたり諭されたりするので、自分を騙して受け容れているフリをしていますが。

LGBTに配慮し過ぎるがゆえに、その他の人々に対する配慮が欠けてしまっている気がします。LGBTという多様性が許されるのならば、LGBTを受け容れられない、気持ち悪い…と思う多様性も許させるべきです。

一昔前だったら可哀想な目で見られていた「同性愛」が、この時代、受け入れられている事に戸惑いを隠せない人は多い。私もそうです。

勿論、同性愛の方々を否定する気はないですが、この父親のような考え方を持つ人も一定数いると感じます。

どちらにせよ「性」について、もっと多くの人々に知ってもらうのが「面白い世界を作る」、道だと思いました。あくまで個人の感想です。

私自身、好きになった人の性別は何でもいいんですけど、ふとした時、「あー、彼女ほしーなー、、、」と思ったりするんですよね。どうしても彼氏がほしいって言うふうに思わなくて、、、

過去に男性を好きになったことも、女性を好きになったこともあるのに、私でもよく分かりません。

だから、どんな性的指向を持ち合わせていても、否定しない世界になってほしいと思います。