特別支援学校・学級の生徒増加で教員不足 文科省は「若手の配置や人事交流」を目指すが…現場から「増員が大前提」の声

児童生徒数の増加で手狭となり、1988年に建てられた仮設のプレハブ校舎を現在も教室として使用している都立中野特別支援学校

年齢や障害に応じたきめ細かい教育

小学部から高等部まで、主に知的障害がある計331人の児童生徒が通う東京都立中野特別支援学校(中野区)。年齢や障害の程度に応じ、きめ細かい教育が行われている。休み時間になっても職員室に戻る教員はわずか。トイレの介助などを必要とする児童生徒もいて、目を離せないためだ。

和田慎也校長は、特別支援教育で教員に求められる資質を「子どもが抱える課題を見極め、保護者の願いをしっかりヒアリングする必要がある」と強調。報告書に盛り込まれた特別支援教育の複数年経験や人事交流を「多人数の授業と、少人数授業の双方を経験する利点は多い」と評価する。

非正規雇用の教員に頼っている現状

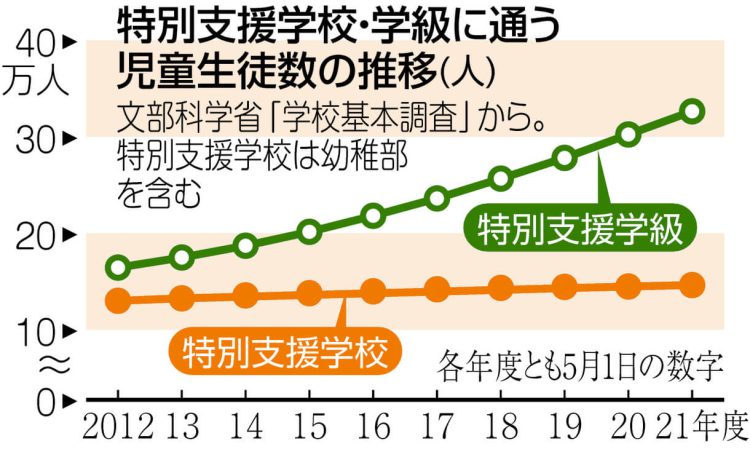

背景には、特別支援教育を受ける児童生徒の増加に教員の配置が追い付かない現実がある。文科省によると、昨年5月時点で特別支援学校の教員の17%、支援学級の担任教員だと24%が臨時的任用の非正規雇用だ。支援学級担任が専門の教員免許を持つ割合は31%にとどまる。

全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会(全特協)によると、2021年度に校長は小中学校とも特別支援教育の未経験者が70%を超え、障害がある子どもの教育に知識が乏しいという現実もある。

検討会議メンバーで、全特協会長を務める喜多好一・江東区立豊洲北小学校統括校長は「支援学級や(児童生徒が小中学校内で通常学級に属しながら、障害に応じた指導を受ける)通級指導教室は教員が不足し、厳しい状況にある。複数年経験は協会の強い要望だったので、盛り込まれたのはありがたい」と話す。

先行する都教委「増員ないと厳しい」

東京都教育委員会は、2013年度から小中高校と特別支援学校間で、教員を3年間派遣する交流人事を実施。さらに2023年度からは特別支援学校と地域の小中学校の特別支援学級間で1年間の交流人事を予定し、報告書の内容を先取りしている。

経験が浅い教員を一気に受け入れると、現場の負担を重くする可能性がある。都教委の担当者は「国による教員増員などの配慮がないと、採用10年目までに全教員が特別支援教育を複数年経験するのは厳しい。引き続き、現在実施しているような特別支援教育に携わる教員の資質向上に取り組んでいく」とする。

お客さん扱いになってしまう可能性

一方、現場の教員からは懐疑的な声も挙がる。都内の特別支援学校に勤務する女性教員は「どの学校にも毎年1人は新任教員が配属されるので、特別支援学校の受け入れが追い付かず、単なる『お客さん』として専門性が身に付かない可能性もある」と話す。通級指導を受け持つ都内の女性教員は「人を増やせないから一般の教員でカバーしようという考え方。実施は増員が大前提だ」と訴える。

特別支援教育の経験が長い喜多氏も「人員面の配慮は必要」と指摘。その上で「多様な経験は能力向上に必ず役立つ。広く浅くでも構わないので特別支援教育はどのようなものかをまず知ってほしい」と強調した。

文科省検討会議 報告書のポイント

- 教員が新任から10年目以内に特別支援学校や小中学校の特別支援学級で複数年勤務を経験

- 特別支援学校・支援学級間での人事交流促進

- 管理職の任用に特別支援教育の経験を考慮

- 採用では特別支援教育の単位取得状況や、ボランティアなどの経験を選考時に加点

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

なぜ増員しないのか。枝葉を付けるのはそれからだ。

支援学級の担任をさせていただいたことがあります。研修等にも参加させていただきました。それまで、担任をしていた中で気付かなかったことや、本人や保護者の考え、思いに触れ自分の経験の中では良かったとおもいます。

しかし、様々な出来事もあり、人数すくないんだからと、他のクラスの副担任としての仕事がまわってきたり、通常3年の担任をした時には、成人式の案内をいただいたりするにですが、市教委からも無視される年があったりと、疑問に思うことも多くありました。多くの先生方が関わると理解も深まるのでしょうか。

正規教員で支援学級の担任をしていましたが、3月で退職しました。支援学級に異動希望をする正規教員は男女ともに妊娠希望、育休希望などの教員が多く年度途中の増員もないのでまともに働いているのが馬鹿らしくなりました。

あなたたちの、子育て支援の為に働いているのではありませんよ、ということで退職して別の仕事をしていますが、本当に快適です。辞めて別の仕事をするのが本当におすすめです。仕事はいくらでもありますし、教師の仕事って思っていたほど世間では重要視されていませんでした。

本当に勉強したい子は塾や私立に行くのが主流。公教育は教育ではなく福祉の分野になってきているのでは、と感じます。

現場の苦労を理解しない、できない管理職が多いですね。コロナで神経を遣う事が増えたのに、保護者のご機嫌取りのため、行事や業務を何一つ減らそうとしない。何かあれば、若手に対してもパワハラまがいの叱責。それで辞めちゃう若手の先生を見てきました。

昨年度定年退職となりましたが、再任用で志願して特別支援学級担任を継続してさせて頂いています。学級内には他の生徒の嫌がることをワザとしたり、嫌がることを言ったりする生徒がいれば、それらに過敏にショックを受けたりして泣きやまない生徒もいます。他にも生徒の人数だけ個性的な生徒がたくさんいますが、私は毎日が充実しています。10年以上経験している事もあってか、先がある程度予測できそうなこともよくあって気持ちにゆとりが少しあるからかもしれません。文科省にはこれからの日本を任せる人を育てていこうというポリシーが無いのでしょう。経産省や経済界の要望の受売りで、現場に誠意とやる気だけ求めて何の経済的な支援計画も財務省に要求できない。文科省の官僚も他の省庁に行けなかった落ちこぼれと劣等感があって、場当たり的な策しか提示できないんでしょうね。日本の教育行政は日本にとって重要な先行投資でもあります。人を増やせ、学級定員を大幅に下げろ、口先だけで実態のない働き方改革を実感のある本物にしろ。志のある若手教員も実績を積んでいる中堅教員にもやり甲斐が感じられる教育環境を整えていくのが文科省の一番大事な仕事だと肝に銘じて、実績を残し一日も早く現場に提供しろ。現場の先生方は自己犠牲を払ってまで実践している方が圧倒的多数だぞ。と文句を言いながらも現役の先生方とともにまだ暫くは頑張りたいと思います。

以前から東京は新採用か二校目は希望しないでも特別支援学級に配置されていた。今さら…という気がする。どうして国は次々と教員を忙しくさせ教員希望者を減らす方向の政策を考えるのか⁉️とにかく言えるのは、教員を増やせ、仕事を減らせ‼️

教員免許等は持っていないため、講習会に参加したり、発達障がい指導等の指導認定証を採り、その後障がい児童のデイサービスで自発管をしましたが、長時間勤務ができなくなり、支援員として児童がいる時間に10年余り勤務しています。

先生方の苦労も解りますが、障がい児童への理解度が無いことを日々感じます。その児童の特性を理解せず、頑張れば皆と同じになると思われているのか、毎日叱られている児童を見ています。たくさんの児童の中で、個児童を見ることは、本当に大変ですが、研修を受ければいい、教員免許があればいいでは難しい児童たちです。

子育てをしていない先生は特に大変にみえます。だからではありませんが、続かない先生もたくさん見てきました。

教員不足も深刻ではありますが、経験不足の方が心配です。

やったこと無いから出来ませんと言われたとき、驚きを感じました。誰もが始めから出来るわけではないのに、教科書通りの行動しかしない方が多いです。

支援が必要な児童が増えているのに研修を受ければいい状態で、児童を理解せず、支援員の理解もなく、支援員の人数配置も悪い状態です。また、支援員の給料も低いため支援員を辞める方も多いです。

国家資格の必要性も解りますが、諸事情で大学にいけず、他の形で子ども達と接したい思って仕事に就いている人もいます。

現場の状態を上の方々が、もっと理解しないといけない。

国の教育改革はアレもコレも良いと思うことは、なるべく取り入れましょうというスタンス。

それは間違いではないと思いますが、アレもコレも取り入れた結果容器から水が溢れている。

又は袋が破れて中身が落ちてきている状況です。

障害児教育を目指す教員を増やす事が優先事項ですが、育てるまでは時間が要します。

それまでは補助教員や事務作業専門の職員を増やすことは出来るはずです。

それが何故3時間までに修業時間を減らすのか、理解出来ません。

文科省はいったい現場をどの様にしたいのか?

支援学校の採用を増やせば良いだけでは……?

あとは、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士らに臨時免許や特別免許を与えるべき。

教員免許はそこまで重要ではない。

毎年支援級の担任が代わり、子どもたちは最初から関係作りの繰り返し。普通級の子どもたちでも関係作りに時間がかかりますが、支援級はなおさらです。また余裕のない先生たちがたくさんいて、支援級の子は怒られる毎日。専門家に指導してほしいです。何年も入っている介助員の方がまともです。こんなニュースだけでなく、早くなんとかしてほしい。昔の指導はもう古いです。怒るなんてもっての他。

教員免許はありますが、家庭の都合で非正規短時間の学校支援員として10年程勤務しております。

本年度から国のご厚意により給料と勤務時間が大幅にカットされ、日に3時間しか勤務できない日が多くできてしまいました。複数いる支援員が皆そうなりましたので、正規の教員の負担が再び増加しました。

管理職は帰って良いと言ってくれますが、目の前に支援すべき子どもがいる状況で「時間なので帰ります」とは言えません。毎日1時間以上無償奉仕している状態です。つまり給料だけカットされたのと同じということです。

特別支援についてですが、私は少しですが勉強したことがあり、言葉のかけ方、対応の仕方で格段に指導、支援がしやすくなることを存じています。しかし、当校には専門の教員がおらず皆さん指導に苦慮されております。通常学級にも中学生ながら小学校低学年の内容が理解できていない生徒が複数おり、教室に入ることや登校することを拒んでいる現状があります。特別支援教育を学ぶことにより、通常学級の生徒への支援にもプラスになると思われますので学生のうちに学んでいただきたいと考えます。

現場の正規の教員には新しいことをさせないでいただきたいです。他の方々も言っておられますが増員がベスト対策だと思います。

現在の教員にはこれ以上統計のための細かい数字を出させたり、その数の擦り合わせに時間を割かせたりすることはやめていただきたいです。それが子どもの指導時間を減らす原因の1つです。

昨今、国の中枢を担う方々は小学校から選抜された学校に通っており、発達障害や学力の低い子どもと席を並べて学んだ経験のある方が少ないのではないでしょうか?学んだだけではわからない、経験してこそ理解できることがたくさんあります。心の目を大きく見開いて教育現場をご理解いただきたいです。

教育が破綻すれば国が危うくなります。このままでは日本は極近い将来、一部の天才が現れても、自己肯定感の低い人々の住むスラム街や犯罪者が増加してしまうのでは…と危惧しております。

教員の質の向上だ、そのために研修を増やせだと、一人に掛かる労力はバンバン増やす割に正規雇用者は増やさない。

記事には「倍率が減って教員になりたがる人はいない」というが、実際は何倍の数の応募もある中で、本当なら熱意も経験もある人もいるが、合格ラインに届いていても学力社会という中で点数のみで負けて弾かれた人もいる。

新しいことをやるには人がいる、新規で企画を始動するには人と金がいる。特別支援学校を再建するなら、人と金をまずなんとかしようや!

新規採用者数=退職者数で絶対値が増えない以上、計画は進まない!それは一般企業を経験してる人なら誰でも分かること。だから、優秀企業は惜しまなく新規採用をバンバン増やす。そうして、教員をみんな辞めたがる!

そう考えると、一般企業研修を文科省や教育委員会も取り入れるべきでは?一人に対する仕事量の増加は必ず大きなミスを犯して大事故に発展する。会社の損失、信用失墜、しかし、一人の個人が犯したことだからその人のせいにして御上は知らんぷり!

それじゃあ特別支援再建計画は誰もやりたがらないね

新任の者です。

小学校で通常級の担任をしておりますが、事務処理、授業準備、保護者対応、など毎日その日をやり切るのに必死です。私の要領が悪い所もありますが、人手不足も感じております。子ども達と関わり合う楽しみ、やり甲斐はたくさん感じている反面、1人でいるときにこれから先の教員人生に不安を感じ心配になります。心が折れてしまう気持ちが、わかります。新任でもわかる程、逼迫しているのも感じています。

まだまだ教育界について知識が浅い若造ですが、今のところは支援員さんを増やして、教員がやる仕事は授業、授業準備、子ども・保護者対応のみなど、出来るだけカットをして「子ども達に考える」時間を増やして行ってほしいです。

それ以外の仕事にやり甲斐を感じず、それが原因で残業が長引くと辛いです、、。

ただ、経験としてすべての教員が特別支援学級を見る経験をするのには賛成です。幅広いアイディア性を持った授業をする為には、経験から知識を積んでいく必要があるのではと感じます。

もっと経験を積み、「子どもと教員が楽しくやり甲斐を感じて過ごせる」学校作りの為に、国はまず教育資金確保、そこから人員増加を考えてほしいです。

根本的な所ではなく、軽はずみな意見になってしまい申し訳ありませんが、以上新任の意見です。

その陰で支えているスクールサポーターもいます。

教員ですら大変なのに、サポーターも同じ様に大変でも、給料は安く、、それこそなり手がなくなって行く感じがします。。

今年から中学校の常勤講師になりました。今までは授業の補助的な仕事をしていました。

一学年の授業を受け持つと聞いていましたが、初出勤の前日に支援の担任もと言われました。年間の指導計画や、委員会に提出するつじつま合わせの時間割作成で、授業の準備が出来ない状況です。

私は一人での授業ですが、教科によっては二人の教諭で担当していて、不公平感を感じる毎日です。

管理職に不満を訴えても、まったく改善されません。

朝と帰りの立哨指導も無くなりません。

残業も月に80時間するなと言われても、どうにもなりません。

もっと現場の大変さの理解をきちんとすべき。

人的配慮、人事も配慮がなかったら、やらなくてはならないことも出来ません。

特に特別支援に理解のない管理職が多過ぎます。

それから、管理職としての適正がない人がトップな職場はキツイですね、

私は、現場で一生懸命やっていたし、特に必要以上に配慮が必要な生徒・保護者対応、さらに新採も育てながら、通常級と連携も考えて、キャパオーバーでも生徒の為に…と頑張っていました。

管理職は理解すらしようとせず、トップダウン。労いの言葉すらかけて貰えず、色々あり、まさかの私が…潰されました。

仕事も、生徒も大好きなのに。

周囲も辞めちゃだめだと引き止めてくれていますが…辛いです。

もう現場には戻れないかもしれません。

30年教育関係に勤務していますが、くにはもっと教育にお金をかけないとだめになります。ギガスクールもだいじかもしれないけど、特別支援教育や教育にお金かけないと教員がやりがいだけで集まる時代は終わった。いつの良い支援教育や教育を提供しないとますます国力が落ちて、最後はほろびます。

学校現場にて感じること。私は、早く特別支援を学びたく志願して3年経験しました。それぞれの子どもたちに、何が必要か、何を支援すればこの子たちの不自由さが改善されるか、、単純に楽しかったです。特別支援学級を望まない教員が多いですが、教師としての考え方が変わりますよ。ネガティブな意見が多いのでちょっと前向きな意見をあえて!

マンパワーが足りないのは、本当にその通り、行政のミスだと自覚してほしいてますね。

・授業は14時までにして残りは放課後支援サービスまたは家庭で過ごすようにする。

・各自治体で学部、発達年齢毎に教材を統一してシェアする。(基本的に1から教材を作ることを制限する)

・業務マニュアルのフォーマットを各自治体毎に作成する。

支援学級の担当をしてあます。

一般学級から、移ってきて、愕然としました。それは、授業の内容を理解をしてやもらう為に教師が、一般学級の3倍は努力しないと授業がなりたたないからです。

家に帰っても具体物やプリント作成に物凄く時間かかります。新任だと耐えられないでしょう。政府は実情をわからず、増やそうとしてもみんなやめますよ。

年々支援学級の生徒が増えています。知的 情緒 グレーゾーン。すべて学校任せ。一人ひとり学習内容が違うのに異学年含めて8人までは同じクラス。配属は期限付き。コーディネーターも初めてとくれば、どうして良いかわかりません。時間割すらうまく組めず、自転車操業の状態です。教員は疲弊しています。学級の定員は別掲のため40+4人の44人入っています。理科の実験は44人です。補助員も毎日は来ないので、いつ事故が起こるか心配です。もっと現場の声を聞いてください。私達は壊れかけています。

議題に上がった事だけは評価するけど、実際簡単な話じゃない。

先端的な部分ではなく根本的な部分に目を向けていかなければこの先人員は増加どころか減少の一途をたどりかねない。

そして学校や教師の負荷が高まればおのずとその影響は生徒達にも出てきてしまう。

授業は教師、介助などはまた別の専門家を常駐させたほうがまだ現実的な気もする…

小中学校で推進されるインクルーシブ教育。聞こえは良いけど義務教育が特別支援教育の受け皿になっている。

担任も手が回りきらなかったり特別支援の専門外だったりするから学級内でお世話係ができる。その結果学びの機会を奪われる生徒もいる。お世話させられたと障碍への偏見を抱く生徒もいる。それがインクルーシブ教育。

生徒にお世話させないで教員を増員しなきゃダメだって!20年以上公立学校で担任やってきての正直な感想。

教員免許持った人がすべて担うことの限界がきてるように思う。特別支援教育の免許をとるための教育課程もすべての障害を網羅できてるわけではないようだ。いっそのこと言語聴覚士や心理士に学校に常駐化してもらって専門家としてのアドバイスもらうのが理に適ってるのでは。

20年以上教員をしています。自死、いじめ、ネットトラブル、非行、社会問題が起こる度にマニュアルを作成し、「子どもために」「きめ細やかな教育」といった言葉を乱用して現場におろしてきます。職員数がすでにたりていません。問題解決するために、なぜか文部科学省は仕事を一つ一つ増やして数十年。現場は、非正規雇用の職員割合が増えています。新規採用者は減少。もう学校組織として崩壊しかけています。

40代教員です。

若年教員が特別支援教育に早くに関わることは必要で有効だと感じます。

しかしながら、特別支援教育は、経験の引き出しが非常に重要です。形だけ経験させるというような軽薄な施策になってしまわないか、危惧を感じます。そうなると、犠牲になるのは子どもですから。