「産後クライシス」夫婦仲の悪化を防ぐには? 夫は「一番大変な3カ月」を逃すな!

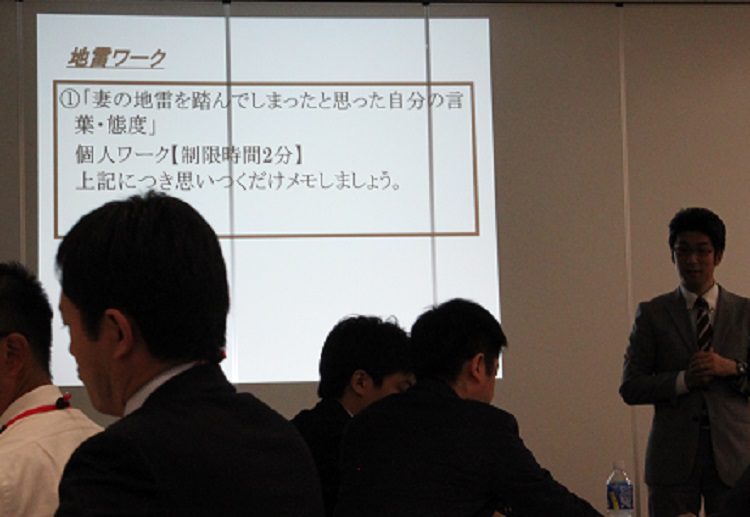

塚越学さん(立っている男性)のアドバイスを受け、妻との関係について話し合う参加者=東京都港区で

「離婚」が頭に浮かぶ女性はどれくらい?

「産後、離婚が頭に浮かんだことのある女性の割合は、どのくらいだと思いますか?」

11月に、NTTドコモのグループ会社「ドコモ・サポート」(本社・東京都港区)で開かれた「イクメン応援セミナー」。講師を務めたファザーリング・ジャパン理事の塚越学さん(43)が、参加した男性社員25人に問い掛けた。

「答えは約半数です」。塚越さんは複数の調査データを紹介しながら「産後の夫婦が良好な関係を築けるかは、育児に手がかかる時期に夫がどう関わるかにかかっている」と説明した。

ホルモン影響と細切れ睡眠でヘトヘト

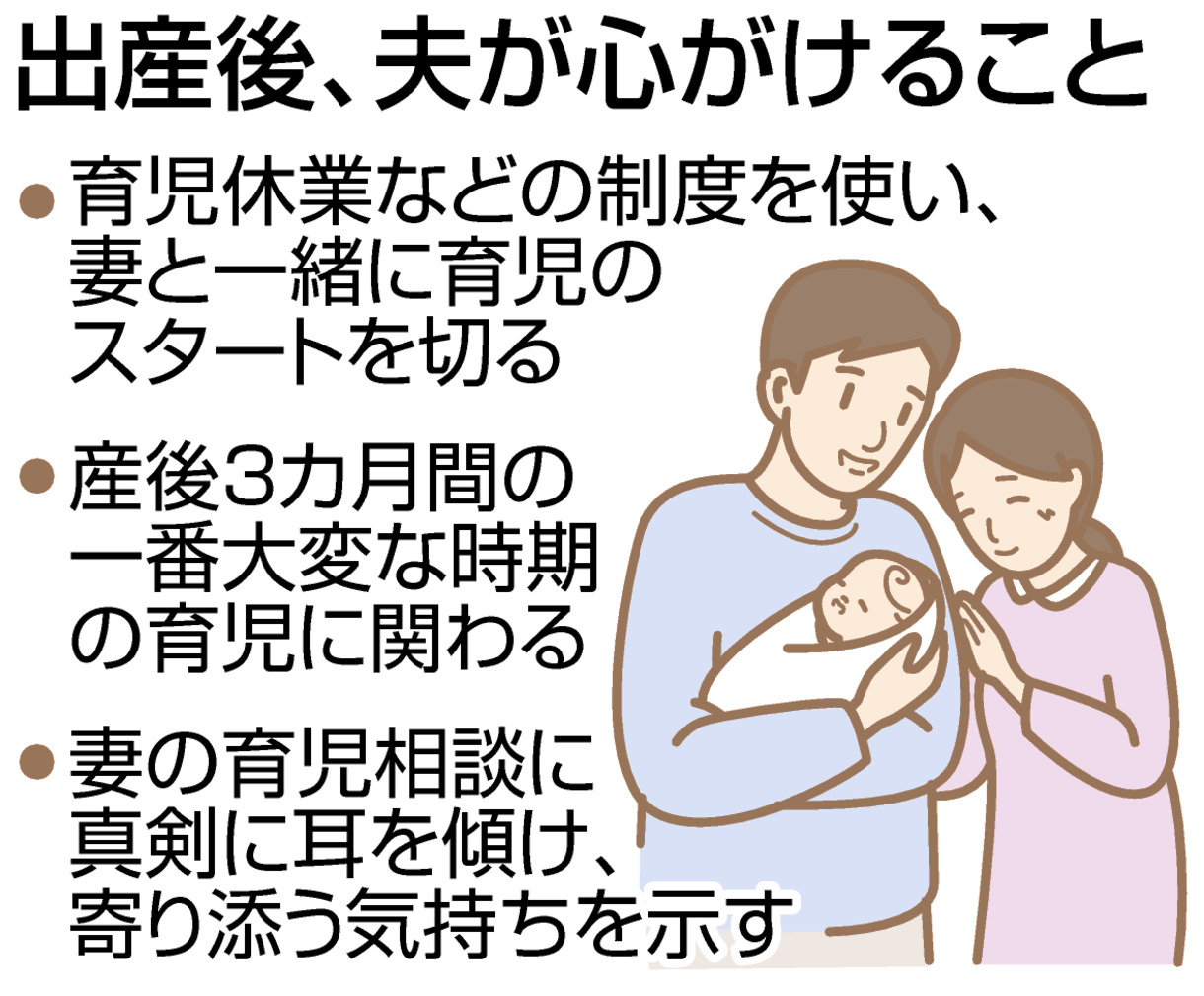

出産直後に夫がしてしまいがちな対応は2つ。育児のスタートを一緒に切らないことと、「赤ちゃんはママが一番」と思い込み、育児を妻任せにすることだ。

前者は働き方の影響も大きい。産後の3カ月間、妻はホルモンの影響で心身が安定しない。その上、睡眠が細切れかつ昼夜逆転している新生児の世話で疲弊しやすい。

〈関連記事〉「産後クライシス」調査でわかった妻の本音 夫婦仲が悪化する原因は? 夫が理解すべきこと、社会全体でやるべきことは?

塚越さんは「産む性ではないからこそ、父親の自覚を養う特別な期間が必要。一番大変な新生児期を一緒に体験し、夫婦で親になるために、育児休業や有給休暇など使える制度を利用して」と呼び掛けた。

里帰り出産で夫が気をつけること

妻任せの育児になりやすいのが「里帰り出産」。塚越さんは「実家の妻子に会いに行く際、祖父母からの『さあ1杯』という誘いに乗らない。泊まり込み研修と思って夜中の育児を経験すれば、妻は連続して睡眠が取れる」とアドバイス。「スタートで夫婦の育児スキル格差が生まれると、妻からダメ出し・口出し・手出しされることで多くの『イクメンのたまご』が死んでいく」と指摘する。

「本当の戦いは退院後3カ月と知っていれば、夫も祖父母も職場も行動を変えられる。積極的に育児を担う男性が増えれば、産後うつや虐待、離婚、将来の熟年離婚まで予防できる」

「イクメン応援セミナー」の講師を務めたファザーリング・ジャパン理事の塚越学さん

セミナー参加者の”地雷”体験…「お前とは仕事が違うんだから」

セミナーでは、参加者が、妻との育児・家事分担の現状や、「妻の地雷を踏んでしまったと思った自分の言葉・態度」を書き出した。

育児・家事分担を書き出すことで、「だいぶ妻に負担がいってしまっていることが分かった」という声も。「地雷」体験もグループで話し合い、「子どもが寝た後に家に帰る」「スマホやゲームばかりやっている」「お前とは、やっている仕事が違うんだから(と言ってしまった)」など、自らの言動を見つめ直した。

「妻の地雷を踏んでしまったと思った自分の言葉・態度」を書き出す参加者たち

受講した岡部将司さん(45)は「3歳の娘の出産時は有給休暇(有給)を2日取っただけだった。今考えると、長期間休みを取って育児のスタートに深く関われば良かった」と振り返り、「来年は幼稚園に入るので、勤務時間をずらすスライドワーク制度や有給を使って、積極的に送迎や行事に関わっていきたい」と今後の目標を話した。

4月から長野市に家族連れで転勤した長瀬翔さん(31)は「妻は平日、2人の子にかかりきり。夜泣きでなかなか睡眠時間を確保できていないため、休みの前日などは自分が1人で夜泣きの対応をするようにしている」と話し、「社内の職場環境支援を担当しているので、同僚のワークライフバランスにも目を配っていきたい」と気持ちを新たにした。

出産直前から3週間の有給を取ったという西谷準一さん(38)は「会社が取りやすい環境を整えてくれていること、部署でも快く送り出してくれたことにとても感謝している」と職場の後押しについて触れ、「生まれたての赤ちゃんの世話をしたことで、育児の大変さがよく分かった。協力ではなく、分担して夫婦一緒に育てていきたいと思えた」と振り返った。

放送作家・鈴木おさむさんが育休を取った理由は?

放送作家の鈴木おさむさん(46)=写真=は第1子の長男(3つ)誕生後、1年間の育休を取得した。子育て中のブログ読者のコメントから「子どもが生まれてからの過程で夫を恨んでいる妻が多い」と感じたという。

鈴木さんの妻は、お笑いタレントの大島美幸さん(38)。女性が産後に陥りやすい状態を知っていたため、「無理難題」とも思える家事育児を巡っての妻からのダメ出しも、「これが話に聞いていた『産後のイライラだな』」と冷静に受け止められた。

育休取得で、妻と向き合う時間が増えたと言う鈴木さん。「子が巣立った後、最後に残るのは夫婦。よい関係を築けるように育児家事のシェアや感謝を形にしていきたい」

今年6月に刊行した著書「ママにはなれないパパ」(マガジンハウス)で、3年間の子育てや、出産によって変化した夫婦の関係をつづっている。

★鈴木おさむさんに、夫婦関係や育休についてインタビューしました。

【前編】愛する順番は「妻が一番、息子が二番」最後は夫婦の人生だから

【後編】育休で変わった夫婦関係と仕事 何かを諦め、何かを発見する

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

こうすれば産後クライシスを乗り越えられる!とかじゃないんですよ。なんで出産でボロボロになっている妻を休ませようとしないのか?眠らせてあげようとしないのか?命懸けで産んだのに父親である人が自分や子供に興味がない絶望感。好きにひとりで美味しい食事をして好きな時間に起きて平気なんだから興味がないのです。そういうのなんですよ。愛や優しさが圧倒的にないから嫌われるのです。こっちのホルモンバランスが崩れているからだとか少しでも女性側に原因があるような分析をせずに、人としてどうかと考えてほしい。

男性が育児休業を取ることで、ひとりふたり欠員が出ることで別の労働者が生活に支障をきたすような働き方をさせられるのなら、それは職場に人が足りていないということではありませんか。働いてるのは今の世の中男性だけではないのですし、そのうち介護で苦しむ労働者が増えるのですから、すべての労働者が家庭や独身なら恋愛を大事にすることが当たり前の社会を目指さねばなりません。

本当にその通り!とうなずきます、娘が高齢出産で精神的に落ち込んで、、いる事も、知る事も知らず、身体が動き出したらもう全て元に戻ったと思い込み何もしない自分に戻り、赤ちゃんより手がかかってます。やはり思いやりとか、相手を思う事は、子供の頃に備わるものでは無いかと諦めている…この人に教育するのは誰?自分を押さえている。いつまで続くかな?頑張り屋な娘の母🤱

一つの記事だけで産後クライシスを全て説明出来るはずがありません。全ての妻の方々の思いはそれぞれのクライシスであり、社会や夫の不理解を子どもの時からの教育で理解してもらうことが必要だと思います。そのうえで、お互いにどう折り合いをつけて理解していくのかではないか、と自分の経験から思います。

私自身、米国人の夫と5歳の子どもがいます。最近やっと産後の身体の不調を克服出来たような気がします。

夫はモラハラです。家事はしません、自分の世話、手伝いをさせます。妊娠中は車の送迎と検診に付き合い、育児は遊び相手を気が向いた時にするだけ。私が具合悪くても放置でした。お願い事はしてくれず、して欲しくない事をして、何度同じ事を伝えても覚えようとしません。

最悪です。何でも自分が一番大事なのです。子どもに何かあったら私が詮索されます。授乳後すぐにに来た更年期に夫の理解はなく、もう夫には何も思いません。

流産して3度目の妊娠中の強制セックス、破水して病院へ行く前に自分は1時間の入浴優先、帝王切開の次の日とまた次の日にベッドを数時間占領、まだ具合も良くないのに退院した足で市役所に直行して出生届の提出強要。

これでもほんの一部です。涙も出ません。ただただ呆れるばかりです。

産後、細切れ睡眠で風呂に入る時間さえ惜しく10日に一度くらいしか入ってませんでした。

夫にもう限界だから一日でもいいので、会社休んで子供見てくれないか?と頼んだところ、そんなことで休めない!一日何してるんだ?などと言われ、そこだけが原因ではありませんが離婚まっしぐらです。

真面目に一日二日、自分一人だけで乳児みてくださいよ。一日があっという間、ろくに眠れませんから。

八十歳男性、反省しています。

後には戻れない、人生観を変える努力中。遅し。

愛する順番は「妻が一番、息子が二番」最後は夫婦の人生だから!

最高の励ましです!アメリカ人の旦那を持っています。なんだかんだ不満に思ってしまうことは一緒です。もう子育てを智恵を使って何とか楽しむしかないと結論しました。楽しんでると旦那も楽しいのかい?って感じで近づいてきますよ!

今息子が2歳3ヶ月イヤイヤのモンスターですが、知恵を振り絞ってでもたまに息抜きしてます!

子育て中の皆様本当にお疲れ様です!

一番大切なのは3ヶ月、そんなわけあるか。4ヶ月過ぎて、5ヶ月過ぎて、どんどん大変になっていく育児にしんどい、体。休むことができないんだから、疲れが回復しないのは当たり前。

私は産後から息子が二歳までの記憶がほとんど無い。あるのは、小児喘息で夜中咳き込む息子を抱いて壁に寄りかかって寝てた記憶くらい。

その間旦那は、ずっと寝てた。

ずっと離婚を考えていました。

旦那には、もっと初めて育児する私に声をかけ、優しく接してほしかった。何をしてほしいなんて言えるほど私だって余裕ないもの。

色んな気持ちに蓋をしていたら、夫としては育児楽勝の妻という認識になったらしく、赤ちゃんでもない今更、何も愚痴が言えない。辛い。

この記事もコメントも産後クライシスに対する認識が甘過ぎる。

これはあくまで生物学的に「産後女性のホルモンバランスの変化による攻撃性の増加」が主たる要因で有ることをしっかりと説明して、夫婦共にその状況が必ず訪れる事を理解し、それに向けての精神的準備が必要で有る事を説かないと何も意味がない。

産後は父親側がいくら育児や家事を手伝おうと母親は全ての行動を疎ましく感じるようになる。その事を夫婦で理解し、母親はその精神状態をホルモンバランスによる一時的なものなのだからそれが自分の本心によるものではない。父親側も今のこの母親の自分に対する攻撃はホルモンバランスによる一時的なものなのだから耐える必要がある、自分も育児に参加しようとした事にに対して文句をつけられてもそれを続けるようにする。

という心構えが必要で有る事を世に広めないといつまで経っても産後数年での離婚件数の増加を抑える事は出来ない。

正直、大人になってからそんなこと言ったって凝り固まった考え方をほぐして順応していける男性はどれくらいいるでしょうか?

そしてこのような記事を見つけて読んでくださるお父さんもどれくらいいるでしょう?

どうしても経験せざるをえない女性に対して、分かった風で何も理解せず、我が身だけが理解されず厳しい目で見られている‼️ と勘違いしている、父親になったはずの夫たちばかりなのでは?

小学生の心とからだの授業のときから、生理とホルモンと心について、脳の違いで求めるものが違うことや、出産や育児での心とからだの変化、それに伴うストレスなど、小中高校としっかりと落とし込みをしていくくらいの行政の介入があってもいいのではないでしょうか?

自身の経験ですが妊娠中にお腹が大きくてお風呂掃除が出来なかったのでお願いしたら楽をしたいだけだろうと家事に一切協力してもらえなかったのがとても悲しかった。破水して入院し、緊急帝王切開になったときに体の心配ではなく、手術だから安くすんだとお金の話をするようなそんな人を結婚相手に選んだことを軌道修正するべく産後すぐに夫断捨離しましたよ(笑)

里帰り出産せずに夫婦2人でこの3年頑張りました

夫は育児休暇を取ってませんが時間を許す限り子育てに家事にそして私の心のケアまでしてくれましたよ

産後絶対に喧嘩するよって言われ続けたけどケンカのケの字も無いです

私の寝ている時にそっと授乳器で搾乳してあげたことは今では笑い話になってます(笑)

妊娠中から産後はあたたかい言葉もなく、どんなに疲れてて体が辛く、風邪ひいてようが、動いてるから大丈夫なんだと思い。言わなければ動かない。今は11歳女子と4歳の男子を子育て中ですが、子供が巣だつその日まで、怨み続けてます(笑)。子供の前では、父ちゃんが一番と教えてますが、私の心の奥にはしっかりと覚えてます。優しい言葉や気遣いがなかった事。今に見てろと日々思っています。世の旦那さま、奥さんを少しでも労って下さい。

現在息子10ヶ月。旦那を見ていると仕事頑張って疲れて帰宅してる俺オーラがすごいです。

私はあなたが帰宅したらあなたの世話までしないといけません。ご飯を作って出して洗って片付けて洗濯して…。

帰宅してお帰りお疲れ様と必ずいいますが私だって育児で疲れてる。お疲れ様って言って欲しい。

本当何回離婚を考えているのか…。旦那に触れたくないしイライラする日々。息子は可愛いのに旦那の世話で疲れる。

子供が産まれれば女性は主に授乳などの理由で、生活のほぼ全ての時間を育児についやすことになる。(ミルク育児にして分担すればという意見もあるが、体質により出が良すぎて授乳しなければ乳腺炎になる女性もいる)時間を支配されているのだから思考も当然子供のことで埋め尽くされていく。急激に変わらざるを得ない女性に対して男性は変わるペースが遅い、最悪全く変わらない者もいる。男性からしたら自分は何も変わってないのに文句を言われると不満なのだろう。しかし「父親」になった時点で状況は変わったのだから男性も変わろうと意識をしなければいけない。独りよがりに変わるのではなく、この世で1番子供の事を考えている奥様に寄り添いながら変わることが産後クライシスを起こさないうえで必要なのではないだろうか。ちなみに産後3ヶ月などではなく、子供が成人して独立するまでは寄り添い続けるべき。

生後20日の子が居て現在里帰り中です。初めての出産、育児と言う事もあり自宅から40分の実家に里帰りさせてもらってます。

旦那が毎日仕事帰りに電話をくれますが、今日会社であった出来事や会社の愚痴を電話で長々と話してきます。私は授乳中だったり、親か見ててくれてる時に仮眠をとったりしてるのに毎日電話をくれます。旦那には申し訳ないですが、今は子供の事と自分の事を優先したいんです……それを旦那に伝えると“ 結婚して子供も産まれて幸せなはずなのに家に帰っても奥さんも子供も居なくて寂しい”“ 親と2人で暮らす為に家を建てた訳ぢゃない”“ 毎日子供に会えないんだから俺の話位聞いて欲しい。家に帰っても話をする相手が居ないんだから”と言われます。なので里帰りしてるのですが、毎週土曜日は義理母と旦那に子供の顔を見せに帰ると言う意味の分からない事をしています。私からすればなんの為の里帰りなんだと思っていますが……自宅に帰っても、1人で寝るのは寂しいと同じ部屋の私の布団で一緒に寝ると言い狭い布団に入って寝ています。案の定夜泣きごときでは全然起きず、私は細切れの睡眠もその狭い布団で寝なければなくイライラします。旦那が全然協力的じゃないとか、育児に無関心とかでは無いのでこのイライラをなんと旦那に説明していいか分からず、やんわり伝えても“ 3人で一緒に居たいだけなのに、俺は邪魔なのか……”とか“ 俺の会社であった事なんか興味ないよね”とか言ってくるんです……

私の本音は“ たかが1ヵ月の間位我慢してなんとか1人でやってくれよ、いちいちあんたに構ってられないんですよ”って事です。

なんだか世間の産後クライシスと違うような気もするんですが、これも産後クライシスに繋がるんでしょうか??

旦那の事嫌いな訳ではないんですが、そんな“かまってちゃん”の旦那にどう接したらいいかとても悩んでます。

里帰りからも早く帰って来て欲しいと言われ、子育てよりも旦那の対応に疲れています。

これも産後クライシスなんでしょうか……

子どもが1歳2ヶ月になりました。夫が嫌いなわけではありませんが、こんなに辛いならいっそ離婚して何もかも一人でやる方がいいのでは?居るから期待してイライラするのではと何度も思いました。

同じ部屋にいて自分はスマホ、子どもが勝手に遊んでる状態を「子どもを見ている」とは言わない。居ないのと同じです。

子どもをお願いされてテレビを見せることはやめた方がいいです。

「子守りはあなたがしてください」旦那さん方にはそう言いたいです。

報告、連絡、相談などが基本的にできない妻に産後にその事に対する注意をしてしまいました。

里帰り出産でしたが、里帰りから戻り、私が仕事から家に帰ると荷物と子供を連れて妻が居なくなっており、テーブルの上に離婚届がありました。

産後の知識が無かった自分を悔やんでも悔やみきれません

現在2歳半と0ヶ月の子がいます。

夫の会社は育休はおろか有給さえも取れないような所なので、上の子の産後からずっとワンオペでした。

夫は寝不足でボロボロの私を前にして『疲れた』『眠い』を毎日連呼します。(夜泣きは一切ムシで7時間寝てるのに…)

死ぬほど痛い思いをして産んで、産後も体に鞭打って育児をすることが心身にどれだけ負担がかかるか、本当に理解していたらそんな事言えないはず。

最後は夫婦だけだから、という心がけはとても素敵ですね。

出産の時の恨みはずっと忘れないといいますがホントにその通り。

休日ケータイいじりながら生返事で子供の相手をして、自称イクメンの夫にも晩年の危機に気付いてほしい。

この記事は男性目線に感じる。イクメン応援セミナー講師の胡散臭い笑顔と、鈴木おさむの育休話なんて虫酸が走る。一般の育児に悩むママ達が聞いたって役に立たない。

それより、今川綾音さんの2019年11月18日付記事『「産後クライシス」調査でわかった妻の本音、夫婦仲が悪化する原因は?夫がすべきこと、社会全体でやるべきことは?』のほうが女性が共感できるし、もっと意見を求めるべき。

あー…これが産後クライシスなんだなと思っても、そうなっちゃった時には…もう手遅れ感がありますよね。。。

辛くて仕方ない時に、言われた無神経な言葉なんて絶対忘れる事も許す事も出来ないもの…

言われた日から…着々と離婚に向けて準備を始め、機を待つ状態で…日々の生活を送ってます。

こういう話は、出産するまでに夫婦で話を聞くなり…読むなりして、ある程度は理解出来る環境があると良いですね(*´ー`*)

たまたま知って…とかではなく、必ず知るという機会が必要なのかも…。

11ヶ月の娘がいます。出産後、夫に毎日イライラしています。自分が病気なのかと思う程に。

夫は育児に無関心と言うわけではなく、休みの日などは積極的にお風呂、オムツ、外出先での抱っこはしてくれます。でも夜中泣いていてもムシ。授乳のタイミングでたまたまトイレなどに起きても目もくれずベッドに戻る。寝かし付けはしない。同じ部屋にいたとしてもケータイでゲームをしている。機嫌がいい時の相手だけ。家事は一切しない。

仕事が忙しいことも知っているし、怒っても逆ギレされるのが分かっているので基本ずっと我慢しています。

先日、寝かし付けで格闘してリビングに戻るとお酒を飲みながらテレビをゲラゲラ笑いながらみていました。イライラしましたが、我慢し、夕食を温め準備をしていても手伝うわけでもなく、テレビとケータイです。

何怒ってるの?と聞かれたので伝えると、そんなこと?と言われました。

確かにそんなことです。でも暴れ泣きわめく娘を寝かすのは想像以上に大変です。戻った時に一言『おつかれさま』『大変だったね』言ってほしい。大変さを分かってほしいと思ってしまうのは間違っているのでしょうか。

つらいです。

今、娘は10才です。一番辛い時期に、私は毎日イライラしていました。親にも夫にも責められ続け、夫は私に精神的な病気だから精神科に行けと言ったのです。全然寄り添ってはくれませんでした。今でもそのことを恨んでいます。

身長143センチで、リスクが心配な私。妊娠が分かって、夫に「妊婦検診の付き添いをお願い」したら、「土日なら行けるで。妹は一人で行っとったけどな」。大病院は平日しか外来ありませんが?妊婦は出来れば運転しない方が良いはずでは?

その数日後、「やっぱりワイも行きたい」と言うので理由を尋ねると、「エコーが見たいから」。結局、検診は母と行きました。

産後も、休日は全て趣味のサッカー、野球、友人と遊びに出かける。平日も水曜日は趣味のダンスサークル。子どもが生後11ヵ月の時、新婚旅行へ行ったが前日は全く寝る気配なく、ぐずる娘。夫はというと、12時前頃に「夜寝ないと持たないから」と私と娘を放置し夢の世界へ。

現在娘年長、私40歳。約半年前、晴れて離婚し、幸せで楽しい毎日を送っています。

3歳と7ヶ月の子供がいます。上の子を産んでから夫へのイライラが止まらない日々です。どうしても兄弟を作ってあげたくて二人目産みましたが。上の子供だけの時、私が高熱を出しても、家事育児一切してくれず。7ヶ月で保育園入れたのですが、復職後も夜泣きは私が対応、私は夜も眠れず朝も早くに起床し子供の登園準備、仕事が終われば保育園に迎えに行き買い物夕食準備、夕食、お風呂、寝かしつけ、夕食の後片付け、洗濯などで遅くまで眠れず。子供が熱を出せば私が早退したり休んだりが当たり前。健診も予防接種も私。私も子供から病気もらうし、ストレスから目眩まで引き起こして。会社ではあからさまに嫌な顔をする独身女性がいるし。

夫は管理職だけど、育休なんか暇なやつがとるもの、と言い、自らとる気はなし。

子供が泣いていても放ってテレビを見ていたり、昼寝する夫にブチキレて喧嘩、その際「家事育児何もしないくせに」と言うと、「じゃあお前が管理職しろよ!できるのか?!」と言ってきた。私が言いたいのはそういうことではなく、会社にいる時間は夫のほうが長いが、労働時間的には私のほうが多いのはあからさまなのに、どうしてそれがわからないのか?現在育休中だが「家事育児絶対しないからな、お前育休中なんだから、お前がやるのが当たり前だろ」と言われて、ブチキレてしまいました。離婚してやりたい。もしものために、その後も言われた事など手帳にメモしてる。

そのくせ外出時や私の実家では子供の世話するふりして反吐が出る。

私も里帰り出産し、産後はすぐに夫と2人で育児をしたいと思っていたので、いつ頃帰ろうかな?と切り出したところ、「今帰ってきたらまだ大変なんじゃない。半年くらい実家いれば?」と言われました。私が大変という意味ではなく、自分の生活の邪魔になるという意味でした。

こちらも初めての出産、育児で寝不足、精神的に余裕もなく、この件がきっかけとなり、私は夫との暮らしには戻らず、離婚、今まで1人で子育てをしています。不思議と育児をつらいと思ったことはなく、ストレスフリーで子どもと2人での生活は充実していますが、情操面で両親揃って子どもに愛情をそそいであげられなかったことは、ずっと胸につっかえてるような気持ちです。

新生児期の目まぐるしくも成長、変化の著しい時期だからこそ夫婦で乗り越えたかったですね。

大変な時に一緒に寄り添ってくれる人へは、感謝と愛情が湧く。反対に、辛くてしょうがない時に浴びせられた言葉や酷い態度は一生忘れることはない。まして産後の情景だけは不思議とずーっと覚えています。こればかりは生体プログラムなのでしょう。

夜泣きを初めて経験した日、「これが夜泣きなんだね」と息子を抱っこしてニコニコ笑ってた夫を今でも思い出せます。授乳の後でも赤ちゃんが寝てくれない時、不思議と起きては抱っこで赤ちゃんを寝かせてくれるゴットハンドを習得してくれた夫は、産後の出血が多く辛かった私には天使に見えました。毎日、同じメニューで文句も言ったけど、私が赤ちゃんと爆睡中にご飯作ってくれてありがとう!涙が出るくらい嬉しかった!今も夫が好きなのは多分そのせいです。新米お父さん、頑張るのは数年、始めるのはほんの一瞬の一言か行動からですよ!

産後3ヶ月が重要なんですね!

妻が里帰り出産で一ヶ月の新生児がいます。自分が寝泊まり出来る場所がなく、夜は任せっきりになってしまっています。休みの日や仕事が早く終わった日には行くようにし、出来る限りの事はやっています。夜泣きはそこまでない様で助かっています。

それでも、何で泣いているのか分からない時があり病気を疑ってしまいます。妻もどうしたらいいか分からないと困惑しています。なんとかその気持ちに寄り添っていたのですが、ずっと続いており私も疲れてきました。

今が山場だと思うようにします。

「育児や家事を母親だけがする時代は終わり!協力してやっていくべき! なら、家計費も対等に分担しましょう。ダブスタ女性が激増しているので男性は要注意です」、産後子育てを支えてくれた義ご両親に向かって「暇人義父母」とか。。そもそも履き違えた考えの人がいるから母達が苦しむのです。支えてくださった方に対してそんな気持ちを抱いてしまうあなただから離婚に至ったと気がついて欲しい。心が醜い!

二人目を出産後20日を過ぎたところです。上の娘が2歳1ヶ月です。数日前から主人にイライラします。イヤイヤ期の上の娘の相手をして、合間に家事をして、授乳をして、で心身共に疲れてしまいました。土日の朝昼晩の食事を考えるのもしんどい。上の子は私がいると主人の方にはいかないので、どうしても私が相手することになります。仕方ないけど、疲れてイライラします。。。

出産後1ヶ月経ちました。夫です。参考になります。1つだけ、3か月間という目安期間では今後の将来設計などについては話さない方がいいのか知りたかったです。私の場合は妻が基本が義母、義祖母などの言うことを鵜呑みにするタイプでしたので理由は分からないがそう言われたからといってこちらが正当な理由があっても納得してくれませんでした。

産後5ヶ月の妻です。毎日夫にイライラです。出産後、夜泣きや授乳で夜中に起こしてはかわいそうだと思い狭いマンションですが、夫の部屋をもたせました。きちんと整理整頓してくれず、洋服は散らかし、パジャマも脱ぎっぱなし、カーテンも開けない、前日のコップなどがそのまま。しまいには、タバコ部屋と化しました。電子タバコだから大丈夫だと思っているようですが、家中にタバコのにおいがします。

そして、とある日。息子は生まれつき、腎臓の病気をかかえており、定期的に大学病院へ診察に通っています。大学病院なので一日がかりで私もヘトヘトです。帰宅後、家事をし、息子をお風呂に入れ寝かしつけました。食事を済ませ、一息ついてテレビを楽しんでいました。

夫に話しかけられ、「うん」と返事をしたつもりでしたが、「なんやその態度は!ふざけとうとや。お前頭おかしいっちゃないとや。育児大変とは思うけどその態度はおかしいやろ腹がたつ。自分で今の態度おかしいと思わんとやおかしいと思わんならこいつバカだと思えばいいんだ」とキレられました。

夫は妊娠中も一度も健診に付き添いしてくれませんでした。息子が生まれた時も、夫の仕事が繁忙期の時でしたので、ほとんど病院に顔を出してくれず、忙しい時に…とイライラされた事もありました。

私は妊娠中も出産後も夫に怒りをぶつける事なくずっと我慢してきましたが、限界かもしれません。

20数年前に結婚し、長女5歳、長男3歳の時に妻が育児放棄で家を出て離婚。シングルファーザーとなりました。当時は無責任な奴だと憤っていましたが、この記事を読んで元妻の育児放棄は産後クライシスが原因だったのではと思い、無責任だったのは自分が先だったかもと当時を思い返しています。昨年初婚の方と再婚し子供も産まれましたが、当時の反省を生かして上手く家事育児を分担出来ていると思います。男女や個人で得意不得意が有ります。そこを補い合って家事育児が出来ると良いですね。

育児や家事を母親だけがする時代は終わり!協力してやっていくべき! なら、家計費も対等に分担しましょう。ダブスタ女性が激増しているので男性は要注意です

良い記事だけど、妻側も具体的にどうすべきか書いてないのは残念

私は男で産後5ヶ月でほぼ離婚です。妻は産後里帰りして4ヶ月以上いました。子育ては全て出たがり義父母が中心でやりました。結果的に私の居場所は無くなりました。でしゃばり暇人の義父母のおかげで離婚です。

怠け妻って…結婚やめたら?

怠け妻を助長させてるみたいで腹がたつ。心の底から憎い。

育児や家事を母親だけがする時代は終わり!協力してやっていくべき!それを男性が気づくべき!祖父母が気づくべき!母親にすべてを押し付けるな!女性ではなく男性がその事を発信してくれた。ありがとう。この記事の考え方が沢山の人に広まりますように!!!

子育てが戦いと言ってほしくない、しかも赤ちゃんですよ…赤ちゃん相手に戦うのですか?綺麗事ではなく、赤ちゃんは1日1日、いえいえ瞬きしたその瞬間にも成長します。私は、二人の子どもを育てましたが、小さい頃ほど、楽しくて充実した毎日でした。イライラしたのは、一回。何故か泣き止まず、大人用ベッドにポイッと1メートルほどでしたが投げてしまいました。でも、翌日中耳炎だったと分かると赤ちゃんの我が子に謝りました。勉強不足の私が悪かったのです。しかも私は、保育士。不勉強に情けなくなりました。子育て楽しむには、赤ちゃんの成長を理解することです。病気も理解することです。分かっていれば、イライラも減ります。対処が分かります。妊娠する前から必要です。男女共に。小さい頃から、異年齢と関わり、赤ちゃんや子どもの成長を勉強すべきです。保育園~高校までの長いスパンで、経験を積みながら、学ぶ機会を設けるとよいです。親になるチャンスがなかったとしても、仕事や地域の中で、役に立つことができます。

一年間も育休取ってくれたなんて、すごい。お金があるから出来るのかもしれないけれど、お金があってもしない人だっている。

良記事につき自分の経験していることを少し記述。

産後1ヶ月経たない頃に私が失神して数分間意識を失っていたというのに、次の週には同僚と泊まりでキャンプ。産後3ヶ月まで仕事が休みの土日は毎週昼間に一人でお出かけ。(大した用事があるわけでなく、一人で喫茶店に行きコーヒー飲んで本を読むだけ)

子どもが泣いていても自分は携帯見てほったらかし。その割には実家に帰ったときはイクメンぶって抱っこしたがり、家に帰ってきた瞬間にベビーベッドにポイ。

土日の夕食作りは夫が担当しているが、洗い物はしたりしなかったり気分による。そして食事作ってやってる感を出す。

夜間授乳して細切れ睡眠であることも全くわかっておらず、「家事を完璧にしろ」「毎日遊んでる」と地雷発言。

産後の無理がたたったのか、子ども10ヶ月でめまいがして動けない状態にも関わらず、労わりの気持ちは全くなし。気に入らないことがあったからと「離婚するぞ!」と寝込んでる私に向かって言ってくる。

これらのことは一生忘れない。

見せかけイクメンに注意。

こんな男ども、世の中に必要なし。

モラハラ男の横行している日本よ、もっと危機感を持って下さい。

うちも、まさに産後クライシス。夫の全てにイライラする。なんで私がやらなきゃいけないの、自分のことは自分でやれ!と。作った食事にモンクつけるな。最近、そうゆうの、全部ちゃんと言うようにしてる。言われたくない言葉を無神経に言ったら、もうその場で反撃する。泣きながらもう実家に帰りたいと正直に話したら、かなり反省した様子で家事をやりはじめた。