【新連載】新学期からは登校したい…でも頑張ろうとするほど不安に〈ソーシャルワーカー鴻巣麻里香 10代の相談室〉1

相談:4月からは学校に行きたいけれど、周りの期待に応えられないかも…

もうすぐ新学期が始まります。私は去年、学校がつらくて、ほとんど登校できませんでした。クラス替えがあるので、4月からは学校に行きたいと思っています。親も先生も「クラス替えすれば大丈夫。心機一転、頑張ろう」と励ましてくれます。でも、頑張ろうとすればするほど、なんだか疲れて不安になります。また学校に行けなくなったら、周囲から「せっかくクラス替えになったのに」とがっかりされてしまうはずです。周りの期待に応えられない私はダメだなって、落ち込んでしまいます。(中学2年・女子)

イラスト・東茉里奈

新連載「10代の相談室」

精神保健福祉士の鴻巣麻里香さん(45)が、中高生を支えるソーシャルワーカーの立場から、10代の悩みや葛藤をときほぐし、向き合います。保護者や学校の先生など周りの大人がしてしまいがちな、子どもたちをつらくさせる言動への対処の仕方も丁寧に伝えます。回答の最後には、10代を見守る周囲の大人へのメッセージを「大人のみなさんへ」としてつづります。

回答:周囲の期待は脇に置いて

4月になりました。新学期、新入学を迎える人、クラス替えや引っ越しなど、多くの人が環境の変化を迎える季節です。変化はストレスです。それがどんなにポジティブで、前向きな変化であっても、心に負荷がかかります。

新しい場所や人間関係には、これまでの当たり前が通じないかもしれません。たとえ新しい場所が、今いる場所よりずっとすてきで、楽しくて、自分にとって快適である可能性があっても、そしてこれまでの場所が苦しいものであったとしても、慣れた場所や関係性から離れてこれまでの当たり前が通じない(かもしれない)世界に進むことは、心を緊張させ、疲れさせるのです。

もしかしたら周囲の大人は「新学期楽しみだね」「新しい学校わくわくするね」などと言ってくるかもしれません。ワクワクや期待といったポジティブな気持ちと、不安や怖さや緊張は、心の中に同時に存在することができます。そしてワクワクや期待は心が大きく動くので、その状態が続いても心は少しずつ疲れてしまいます。

前向きな変化でもストレスに

たとえポジティブなものであっても変化がストレスになるというのは、みなさんだけでなく、みなさんの周りにいる大人たちにもぜひ知っておいていただきたいことです。その理解がないと、みなさん(子どもたち)をしんどくさせる言葉を、悪気なく発することになってしまうからです。

学校が苦しくなって登校できなくなってしまったとします。新学期になってクラス替えがあって環境が変わります。もしくは中学や高校などに進学します。環境が変わり、学校に行けるかも、行こうと期待します。周囲の大人も期待します。ですが、新学期が始まると、やはり学校に行くことが難しいままの場合があります。

周囲の大人は「せっかく別のクラスになったのに」「あんなに学校に行きたがっていたのに」と言うかもしれません。そしてみなさん自身もそう思っていたりします。なんでダメなんだろう、やっぱり私はダメなんだ、そう思ってさらに苦しくなってしまうかもしれません。

苦しい環境にいつづけるのはしんどいことです。ですが、苦しい環境が「変化する」ことも、とてもしんどいのです。私たちは、そこがどんなに苦しくても、その苦しい場所で生きるために環境に慣れようとします。環境が変わるということは、その環境に慣れたモードから別のモードに自分を変えるということです。それはとても心が疲れることです。

どんなに良い変化でも心が疲れてしんどくなるということを知っておかないと、苦しい環境から動けない人に厳しい目を向けてしまうことになります。さまざまなハラスメントがあるつらい仕事をやめることができない、自分にひどいことをする恋人やパートナーから離れることができない、そういう人を見た時に「変えようとしないのが悪い」「好きでそこにいるんだから放っておけばいい」と考えてしまうかもしれません。そしてその誤解がその人を追い詰め、もっと苦しくさせてしまうかもしれません。それが「自己責任論」と言われるものです。

自分にダメ出ししないために

うまくいかないことを全てその当事者のせいにする自己責任の考えは、やがて自分自身のことも苦しめることになります。「変われないのは心が疲れ切ってしまっているからかもしれない」という視点を持つことで、自分を苦しめる人や場所から離れられなくて、変わらなきゃ、変えなきゃと思っても何もできなくなってしまう時に、自分で自分にダメ出しをすることを防いでくれます。

変化する・させることは心に負荷をかけます。それだけでなく、苦しい環境(「逆境」といいます)は、その中にいる人から変化する・させる力を奪います。自分を否定することを言われ続けたり、休みなく働かされたり、考えず従うことを要求され続けたりすると、自分の中に変える・変わる力があることを信じられなくなります。そして身動きがとれなくなってしまうのです。

逆境は皆さんの日常にもありふれています。大人から自分を否定されるような言葉で叱られる、部活動や習い事や勉強で休んだり遊んだりする時間がない、意見を聞かれず進路を決められてしまう、なぜ必要なのか説明されないままルールを押し付けられるといったことは、学校や家庭で当たり前におきています。

ポジティブな変化であることがわかっているのにそれが怖い、心が疲れる、変化させることで自分にとって良い影響があることがわかっているのになかなか身動きがとれない時、周囲の大人から変化する・させる力を少しずつ奪われてしまっているかもしれません。けっしてあなた自身が弱いわけでもダメなわけでもないことを、まず自分自身に教えてあげてください。

「大人の不安」は大人に返そう

変化する・させることで心が疲れてしまっている子どもを見て、不安になる大人がいます。せっかく良い変化が起きようとしているのに、なぜ踏みとどまっているのだろうと疑問に思い、やがてイライラする場合もあります。もしそういった大人のイライラや不安を感じ取ったら、「これは大人のもの」と大人に返してあげましょう。きっとみなさんの中にも不安があります。ですが、大人の不安やイライラとは全く別のものです。大人の不安やイライラと、自分の不安との間に線を引くイメージをしてみましょう。そして大人の不安やイライラは、大人自身の責任で解消してもらいます。

イラスト・佐藤恵理

大人はしばしば、自分の不安を子どもに解消してもらおうとします。「子どもが学校に行かない」という不安を解消するために子どもを学校に行かせようとしたり、「子どもが将来生活に困ってしまうのではないか」という不安を解消するために良い学校に進学して良い企業に就職することを期待したりします。「良い」という価値観は人それぞれですが、「偏差値の高い学校」や「大企業」をイメージしている大人が多いと思います。あるいは「自分の子育てがうまくいっていないのではないか」という自信のなさから、子どもに活躍(良い学校や大きな企業に行くこと、スポーツや芸術で賞をとることなど)を期待することもあります。

もちろん、例えば学校に行けない時は、みなさん自身の中にも不安があるでしょう。しかしそれは大人の不安とは全く別物です。良い学校に進学したい、良い企業に就職したい、得意なことで活躍して認められたいという願いもあるでしょう。ですが、それは大人の期待や願いとは別のものです。みなさんの中の不安や願いを、大人の不安を解消するために利用させる必要はありません。

自分を休ませる方法を探して

変化の中で心が疲れているのに、無理に自分を頑張らせようとしてしまう時、もしかしたら周囲の大人の不安や期待をくみ取りすぎているかもしれません。まずは大人の不安や期待を「それは先生の・お母さんの・お父さんの不安・期待だよね」と大人に返してあげましょう。「学校に行けない私の不安と、学校に行けない私を見て大人が感じている不安は別のもの」ということに、大人自身が気づく必要があります。

とはいえ、大人にそう伝えることはなかなか勇気が要る、難しいことです。そして変化が大きな負荷になっている時、あなたの周りにはあなたの意見をちゃんときかない大人がいるかもしれません。

そんな大人に意見を伝えることは、それ自体がストレスです。無理にする必要はありません。まずは「私の不安は私のもの、大人の不安は親のもの」「大人の不安を解消する責任は私にはない」と自分に教えてあげます。それで十分です。

そして自分を休ませる方法を探しましょう。身体が疲れた時には休息が必要なように、こころが疲れた時にも休息が必要です。こころが疲れた時に、自分で自分を励まして、勢いで疲れを乗り切ろうとしてしまうことがあります。無理に楽しいことを考えたり、予定を詰め込んだり、たくさんの人と出会って話そうとするなどです。そうした行動をとってしまうのも、大人がそれを期待しているからかもしれません。そういった行動は、エナジードリンクのようなものです。一時的に疲れを忘れても、多くの場合あとで反動がきます。

みなさんの周囲にはさまざまな大人がいます。みなさんが自分を休ませることに否定的な大人ばかりではありません。自分で自分を休ませる方法を見つけることが難しい場合は、一緒に探してくれる大人をまず探してみてください。各学校にいる、私のようなソーシャルワーカーやカウンセラーという人が、そんな大人になってくれる可能性があります。

大人のみなさんへ:「これから先」のことよりも

そして大人のみなさんは、まずどんなに良い変化でもストレスになるということを知ってください。そして自分の不安や期待と子どもの不安や願いとの間に線を引き、自分の不安と期待には自分自身の力で対処しましょう。子どもを動かす前に、まず大人自身が誰かに相談することも大切です。そして変化の中で疲れてしまうのは、これまでの大人のさまざまな言葉や態度が、その子から変化する・させる力を奪ってきたかもしれないと考えてみてください。

私たち大人には「これから先」のことを考える癖がついています。今よりも良い学校に行くために、良い学校の次は良い企業に就職するために、良い企業に就職すれば老後に困らないように…というように、常に今より先を考え、不安になり、その不安の解決役を子どもに担わせています。ですが、今ここにいる子どもたちが疲れ切ってしまったのでは、その先はありません。今ここを大切にしましょう。

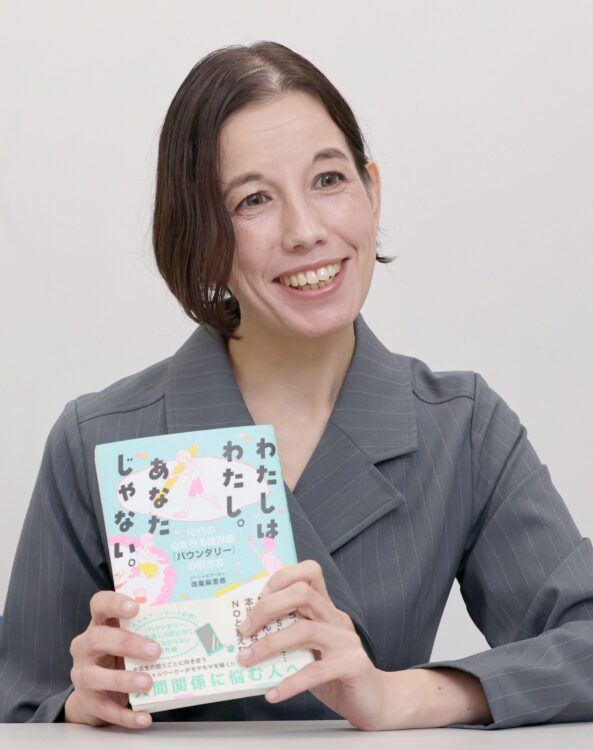

鴻巣麻里香(こうのす・まりか)

1979年生まれ。ソーシャルワーカー、精神保健福祉士。子ども時代には外国にルーツがあることを理由に差別やいじめを経験する。ソーシャルワーカーとして精神科医療機関に勤務し、東日本大震災の被災者・避難者支援を経て、2015年、非営利団体KAKECOMIを立ち上げ、こども食堂とシェアハウス(シェルター)を運営している。著書に「わたしはわたし。あなたじゃない。 10代の心を守る境界線『バウンダリー』の引き方」(リトルモア)、「思春期のしんどさってなんだろう? あなたと考えたいあなたを苦しめる社会の問題」(平凡社)などがある。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

中一ですがクラスが多分あと半年ぐらいしたら学級崩壊します。

少し話が変わりますが、小6の時クラスが学級崩壊的な状況で荒れていてその時のことがトラウマです。小6の時はだめだとあきらめていたのですが、いざ終わってみるとこんなにもトラウマになっていたのかと思いました。

小5の半ばから人間不信になっていて今も小5からの親友以外だれも信じられないです。中学になり机をくっつける機会が多くなりましたが机をくっつけたくありません。そのこともあり学校が嫌です。せっかく小6のときの学級崩壊から逃れられたというのにまた同じことが起きそうです

私自身は記事にある生徒達を受け入れる側であったが、現在の日本社会の主流である一斉教育が肌に合わない子供も当然存在する。彼ら彼女らの受け入れ先を充実する施策が必要なのだ。心理学者にでも尋ねてみれば良いが、周りに人が居るだけでもプレッシャーになる場合だってある。

そこで登校が少なくて済む通信制学校やフリースクール形態の学校を増やすことが急務である。文科省の石頭が残念だ。「学力が…..」と言うのなら、何回でもトライできるセンター試験を作ればよい(これに通れば小学校、中学校、高校卒業程度の学力保有を証明)。国は来る22世紀に向けて、社会の在り方を想像しながら教育を考えて欲しい。

私は、入学したばっかりなんですが、クラスに馴染めません。ちょっとこの話とは違うかもしれませんが。

学級委員長が話しかけてくれるんですが、「どうせ、先生に頼まれんたんだ。学級委員長だし」と思ってしまいます。

いじめられてるわけじゃないけれど、なかなか馴染めないんです。休みたいけれど、いじめとかはされてないから言い出せず、不安とストレスが溜まっています。