ケニアで療育施設を運営する医師・公文和子さん コロナ禍でも障害児と家族を支えたい

障害児の療育施設「シロアムの園」での医療活動を手記にした公文和子さん=東京都千代田区で

専門施設がなく、偏見に苦しむ家族

公文さんは2002年、国際協力機構(JICA)のエイズ専門家としてケニアに赴任。後に現地の国際非政府組織(NGO)や民間診療所でも働き、障害児と家族が抱える困難を目の当たりにした。

障害のある子どもたち一人一人のニーズに合った、質の高い医療や教育の提供を目指す「シロアムの園」園長の公文和子さん=ケニアで(千葉康由さん撮影)

ケニアは日本の児童発達支援センターのような専門施設や専門家が少なく、個々の障害児に合ったケアや教育を受けられない状況だった。「『悪霊がついた』『親族に不幸を呼ぶ』などの差別や偏見から地域で孤立し、家庭崩壊に至る家族が多い」と心を痛めた。

ケニア赴任前には、内乱後の東ティモールや、シエラレオネの難民キャンプで活動し、英国で熱帯医学も学んだ。「途上国の障害児と共に生きたい」との思いから、寄付を募り、2015年に療育施設を首都ナイロビ郊外に開設。イエス・キリストが目の見えない人を癒やした池にちなんで「シロアムの園(その)」と名付けた。

コロナ禍で困窮する家庭に食糧などの支援物資を届ける公文和子さん(千葉康由さん撮影)

コロナで自主閉園も、食料など配布

現地の理学療法士らスタッフ約20人とともに運営し、これまでに0~14歳の約100人が利用。障害児の療育への理解が乏しいケニアで、園は専門知識を生かした支援で子どもの成長を促し、母親の疲労や孤独も和らげていった。園の教育機能も評価され、ケニアの公的な奨学金制度の対象施設にもなった。現在は約50人が在籍している。

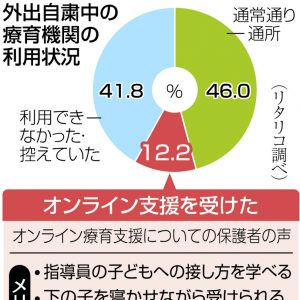

ただ、コロナ禍は園に暗い影を落とした。ロックダウン(都市封鎖)で収入が絶たれ、満足な食事が取れない家庭も。園も感染拡大防止のため自主閉園していたが、昨年4月中旬から利用者家庭にスタッフを派遣し、食料やせっけんなど生活必需品を配った。

感染予防のマスクを子どもたちに配る公文和子さん=ナイロビ郊外で(千葉康由さん撮影)

虐待リスクをケア 預かりを再開

親が経済的、精神的に追い込まれた家庭では虐待リスクも高まっていた。公文さんは「一時預かりだけでも再開しないと持たない」と同月下旬から、コロナ禍前の1日の定員18人に対し、2人ずつ子どもの預かりを開始。6月には1日6人に増やし、リハビリも再開。様子を見ながら少しずつ枠を広げて危機的な状況を脱し、現在は1日12人を受け入れている。

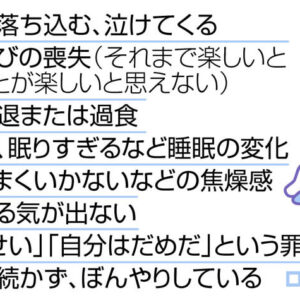

公文さんは「経済的困窮も親子関係の悪化もコロナ禍で新たに生じたのではなく、元々あったもろさ。有事に備え、家庭の困窮を改善し、公的支援を整える必要がある」と指摘する。日本では昨年、児童虐待の警察の通告児童数と摘発件数が過去最多となった。「世界中で同じことが起こっている」と危機感を抱く。

お母さんにも参加してもらう理学療法(公文さん提供)

その人の存在に価値を置く社会へ

昨年は京都で筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の嘱託殺人事件が発覚し、2016年の相模原障害者施設殺傷事件の加害者に死刑判決が出されるなど、命の尊さを考える機会も多かった。公文さんは「療育の現場で成長する子どもたちの姿を見てきた。生産性や効率性、コミュニケーション能力ではなく、その人の存在自体に価値を置ける社会になってほしい」と願う。

「園で子どもたちと過ごす時間は本当に幸せ。笑顔をはじめ、多くのものを受け取っていることを伝えたい」と、自身の半生と園の歩みをつづった手記「グッド・モーニング・トゥ・ユー!」(いのちのことば社)を刊行した。「自分と『障害』は無関係と思わず、自分の問題として考えてほしい」と話している。

公文和子さんの著書「グッド・モーニング・トゥ・ユー!」(いのちのことば社)

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい