新聞記者が絵本で伝える戦争『一郎くんの写真』 息子を失った母が「たいせつ」な一枚に込めた思い

旗の持ち主を捜して歩いた取材

今から3年半前の2015年の暮れ。福音館書店の月刊「たくさんのふしぎ」編集長の石田栄吾さんから「一緒に絵本を作ってみませんか」という思いもかけない電話をもらった。前年の2014年8月に中日新聞・東京新聞で連載した「さまよう日章旗」の取材班の一員だった私が当時、取材を通じて感じたことを書いたコラムを読んで、連絡をくれたのだった。

日章旗は、第2次世界大戦で、出征する日本人のために、知人らが名前を寄せ書きした旗で、いわば戦地でのお守りのようなものだった。戦利品として持ち帰った米兵もいて、米国内で見つかることもある。連載「さまよう日章旗」は、米国で見つかった日章旗の持ち主を、私たち記者が捜し歩く過程を描くことで、戦争の非情さや流れた年月、寄せ書きという形で戦争に加担してしまったと考えた人たちの後悔の念などを丹念に伝えた。

旗に書かれた「一郎くん」という名前と、寄せ書きされた59人の名前だけを頼りに、関わりがありそうな人を訪ね歩いた日々。連載では捜索を始めて15日目の8月上旬に、生前の一郎くんをよく知る人物にたどり着いた。記事を掲載すると、一緒に持ち主を探しているような気持ちで読んでくれている読者からの声も届き、うれしかった。

出版記念イベントで石田栄吾編集長㊧と語り合う木原育子記者

「たいせつ」の文字に心動かされ

でも、私の心の中には、この連載では紹介しきれなかった1つのエピソードがずっと残っていた。日章旗の持ち主が分かった後、なんとかその一郎くんの写真も見つけ出したいと四苦八苦していた私は、公園で遊ぶ母親と子どもの姿を見て、「お母さんなら写真を持っていたのでは。母親が最後に身を寄せた家を見つけよう」と思った。予想は当たり、ようやく見つけた写真の裏にあった「たいせつ」の文字。母親が息子を思う強い思いに触れた気がして、石田さんが読んでくれたコラムにはそのことを書いていた。「一郎くんの写真が見つかった時、一郎くんとお母さんにとっての戦争がやっと終わったんじゃないでしょうか」。石田さんがこう言ってくれたとき、絵本という形で戦争を伝えてみたい、という私の思いが固まったような気がする。

とはいえ、新聞をフィールドにしてきた私にとって、小学生が主な読者である絵本づくりは、いつも以上に言葉と格闘することとなった。例えば、国に徴兵された男性を「兵隊」とするか「旧日本兵」とするか…。結局、私は「軍人さん」とした。子どもたちの心に違和感なく届けるために、一つ一つの言葉の使い方に神経を尖らせた。日々、時間との戦いである新聞づくりに比べ、数カ月単位で言葉と向き合うのは、私にとってとても幸せな時間だった。

戦時中のリアル伝える沢野ひとしさんの絵

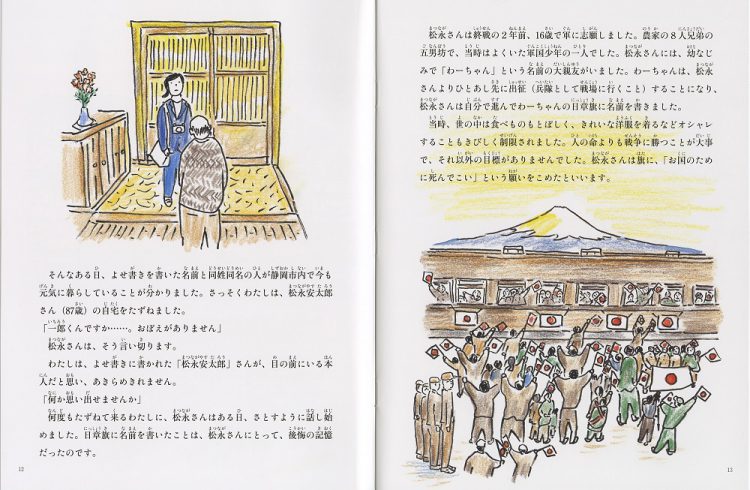

文章を練る一方、絵は画家の沢野ひとしさんに描いてもらうことになった。丸みある独特の筆遣いは、戦時中のつつましくも温かな暮らしぶりを子どもたちに伝えるのにぴったりだと感じた。

「一郎くんが暮らしていた静岡市内からは、どんな角度の富士山が見えるのかな」「戦時中の郵便局員の制服はどんな色だったのだろうか」。沢野さんが描いた絵は当時の資料や証言に忠実で、リアルに時代を伝えていた。戦闘機の空中戦や南方戦線での惨状などの絵は、まるで音や匂いまで触れられそうな迫力を感じることができた。

絵本の前半は1ページごとに1枚の絵を入れていたが、沢野さんの思いも強まり、物語が進むにつれて見開きの絵に変わっていく。中でも沢野さんがこだわったページがある。それは見開きで描かれた、富士山の麓でヒマワリが満開になった最後の場面だ。戦争さえなければ、一郎くんも普通に仕事をし、普通に家庭を持ち、普通に家族でヒマワリを見に行っていたかもしれない。沢野さんは「戦争がなかったら」という未来を、最後のページに描こうと決めていたという。

役に立つものではなく、楽しみのために

日本を代表する児童書出版社の福音館書店は1916年、カナダ人宣教師によってキリスト教関係の図書を扱う書店として金沢市で産声を上げた。第二次世界大戦の開戦に伴い、カナダ人宣教師が帰国した1940年、日本人経営者に譲渡された。「ぐりとぐら」や「うさこちゃん」シリーズなどのロングセラーも多い。「たくさんのふしぎ」は1985年にスタートした月刊シリーズで、第一線で活躍する研究者や専門家が、世界にあふれる「ふしぎ」をテーマに、子どもたちが自ら感じ、考え、理解できるよう導くというのがコンセプトだ。

「絵本は子どもの役に立つものではなく、子どもの楽しみのためにある」というのが、福音館の理念。戦争という重いテーマである『一郎くんの写真』でも、新聞記者が小さな手掛かりから一郎くんを探していく「冒険」の要素を取り入れて、物語の続きを「知りたい」と楽しみにしてもらえるよう工夫を凝らしたつもりだ。

わたしは、新聞記者です

この作品で私が子どもたちに伝えたかったことはもう1つある。それは、「新聞記者」という職業の苦しさと楽しさだ。市井の人々にとって、あの戦争とは何だったのかを伝えたい。その一念で、小さな声に耳を傾けてさまざまな人を訪ね歩き、一歩一歩「真実」にたどり着く過程は、まさに新聞記者という仕事の本質を表しているのではないか、と思う。「わたしは、新聞記者です」。絵本の書き出しの一節は、私がこの作品に取り組み始めた3年半前に決めていた。

大人向けの連載記事では触れるまでもない事実だったが、絵本で明示したのは、一郎くんが戦争で命を落とした、ということだ。戦争を体験した世代が少なくなり、戦争の傷跡は、意識的に見ようとしなければ見えなくなってきている。でも、一郎くんの母親に、戦地で散った息子の写真を大切にしまっていた引き出しがあったように、私たちの周りには、まだ開かれていない扉や箱はきっとたくさんある。戦争で失われた命の分だけ、それ以上に、知られざる秘話や埋もれた事実はあるのだろう。戦争や平和について考える夏。この本がそんなことを親子で考えるきっかけになってくれたらうれしい。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい