平和をうたう9条 世界の現実とのズレをどう受け止めればいいの?〈子どもと学ぶ日本国憲法③〉伊藤真弁護士に聞く

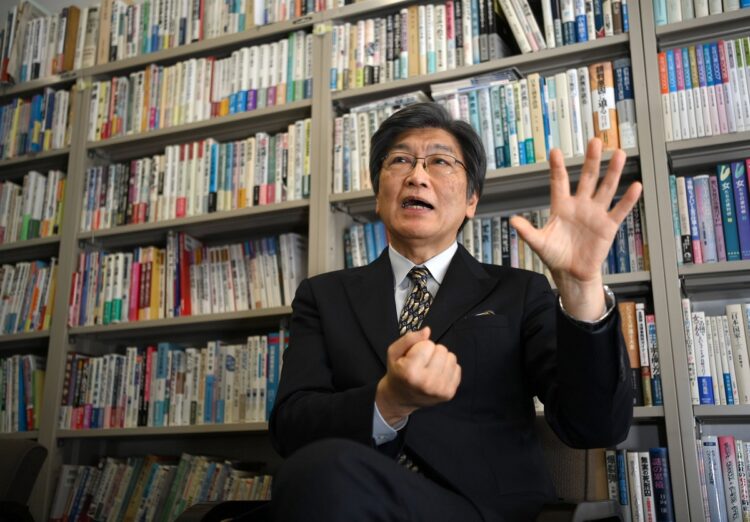

「日本国憲法の9条と13条はつながっている」と話す弁護士の伊藤真さん=いずれも東京都渋谷区で、木戸佑撮影

〈子どもと学ぶ日本国憲法〉

①憲法と法律の違いって? 「誰が何のために守るルールか」が異なります

②憲法で一番大切な条文は? 「子どもの生き方」とも深く関係します

③平和をうたう9条 世界の現実とのズレをどう受け止めればいいの?(このページ)

実は9条と13条はつながっています

―伊藤さんが最も大切な条文だと考える13条の「個人の尊重」。平和主義や戦争放棄をうたう9条も、子どもたちは大切だと教わります。

実は13条と9条はつながっています。13条の考え方を、個人レベルから国と国との関係に広げて共存していく道を考えていこうじゃないか、というのが「戦争放棄(ほうき)」を宣言する9条です。

① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

個人のレベルで、自分と考えが違う人はいるでしょうし、好き嫌いもあるでしょう。でも、そういう人を全く無視したり仲間はずれにしたり、いじめたりしても構いませんか? いや、そうではないですよね。どんな子だって、自分と違っていたとしても、困らせたり悲しませたり傷つけたりしていいわけではない。

それは、国同士も同じです。文化や歴史、宗教が異なり、価値観が共有できそうにない国もあるでしょう。それこそ、民主主義や人権という観点からすると、「ちょっと困った国だな」と日本人が思ってしまうような国もあるかもしれません。そうであったとしても、その国にはその国の個性があり、長い歴史の流れの中で今の姿があるわけです。

相手の国のこれまでの歩みを考えたときに、日本と同じような価値観でなければならないのかというと、そうではないでしょう。考え方が違う国であったとしても、「一切付き合いません」「そういう国はたたきつぶしてしまっていいんです」というのは違うでしょう、というのが9条の根本の考え方です。

個性を認めて「永久の隣人」として

―個人と個人についての13条と、国同士についての9条は、隣り合わせの関係なのですね。この13条と9条を結ぶつながりを意識している人はどれだけいるのでしょうか?

日本国憲法の第9条について弁護士の伊藤真さん(右)に聞く今川綾音・東京すくすく編集長

憲法の専門家でも、あまりそういう話はしないですね。9条は9条の、人権は人権の専門家が、個々の条文を扱うことが多いです。でも実は13条と9条の根本は同じなんですよね。自分と違う他者といかに共存したらよいのか、いかにうまく折り合いをつけていくのか。

今の政治の状況で、日本と必ずしも関係の良くない国もあります。日本の国民の中にも「あの国は嫌いだ」という人もいるかもしれません。でも、好き嫌いは別にして、その国の個性を認めて、同じ地球の「永久の隣人」としてうまくやっていくしかない。

この考え方の根底は、憲法前文にあります。「どの国にも平和を愛する人がいるはず」と信じ、日本の憲法なのに、あえて「全世界の国民が平和に生きる権利がある」と表現しています。

日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

世界が9条の理想に追いついていない

―でも、日本が掲げる平和主義と現実の世界は大きく違うように見えます。

それは世界の現実が、まだ前文や9条が目指す理想に追いついていないからです。現実に合わせて理想を引き下げるのではなく、追いついていない国に「共存していこう」と伝え、働きかけていくことが必要です。対立する一方の側について応援するのではなく、「争いをやめましょう」と持ちかけていくことこそ、日本がやるべきことのはずです。

憲法は「こうあるべきだ」という理想を掲げるものです。その理想は、現実と食い違って当然です。例えば、刑法という法律があります。刑法には「泥棒はしてはいけない」と書いてありますが、世の中から泥棒はなくならない。それでも、泥棒のいない社会を目指していくべきですよね。少しずつ犯罪がなくなるように努力をしていくのであって、泥棒がなくならないからといって、理想を引き下げて「泥棒がいても構わない」とするのはおかしい。

9条も同じことです。9条の理想には、まだ日本も世界も到達していません。だからといって、9条の理想を引き下げて現実に合わせてしまったら、進むべき道しるべがなくなってしまいます。私は憲法の前文と9条は人類の宝だと思っています。13条の個人の尊重にも関わる話で、最大の人権侵害であり、最悪の地球環境破壊である戦争は、やはりなくす方に向かっていくのが、人類・地球人として進むべき道だと考えます。

この理想を決して取り下げるべきではない。スポーツや受験と同じで、理想に向かって努力することが大事です。理想を掲げて努力する、その過程があるからこそ、私たち人間は成長するし、進歩するのだと思います。

伊藤真(いとう・まこと)

1958年生まれ。弁護士。法律資格の受験指導校「伊藤塾」塾長。法学館憲法研究所所長。講演・執筆活動を通して日本国憲法の理念を伝える。憲法についての主な著書に「憲法の力」「けんぽうのえほん あなたこそたからもの」など。

取材を終えて

話し合いで解決するんだよ。家庭でも、教室でも、園庭でも、大人は子どもにそう伝えます。私も子ども3人に何百回、何千回と言い聞かせてきました。

でも、この2年、ニュースではロシアがウクライナを、昨秋からはイスラエルがガザを攻撃する様子が繰り返し流れています。小学生の息子に何度も聞かれました。「戦争はだめなんだよね?」

中学校の公民の授業で憲法について学び、定期テストに向けて前文や9条を唱えていた娘は昨年末、「日本がこれから開発する戦闘機を、他の国に輸出することになるかもしれない」というニュースに、心から驚いていました。「憲法に書いてあることと全然違うじゃん。なんで?」

子どもが納得がいくように説明してあげられないどころか、私自身も「なんで?」と思っているんですー。このインタビューの終わりに私がそう伝えると、伊藤さんは言いました。

「親だから子どもにちゃんと説明してあげられないといけない、分かっていなきゃいけない、と思う必要はないんですよ。むしろ、子どもと話す中で気付かされることって、たくさんある。『お母さん・お父さんも、分かんないんだよね。一緒に考えてみようよ、調べてみようよ』でいいと思うんですよ。この記事も、そうやって使ってもらえればうれしいですね」

私も、この記事がそんなふうに読んでもらえたらと願っています。

「個人の尊重をうたう13条と、平和主義を掲げる9条はセットです。だから、9条を変えると私たちの生活にも影響が出てくるのではないか」。伊藤さんは、そう心配しています。「力で物ごとを解決するような社会」ではなく、「話し合いで解決する社会」に、子どもたちには生きてほしいと私は思います。あなたはどうですか?

〈子どもと学ぶ日本国憲法〉

①憲法と法律の違いって? 「誰が何のために守るルールか」が異なります

②憲法で一番大切な条文は? 「子どもの生き方」とも深く関係します

③平和をうたう9条 世界の現実とのズレをどう受け止めればいいの?(このページ)

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

先の大戦で私の祖父2人は徴兵され、1人は憲兵、もう一人は広島で被爆しました。被爆の傷は50年近く経過しても消えませんでした。祖父は下着が白色を選んだことで生きながらえました。

憲法前文には第2世界大戦の教訓と二度と国民をあんな悲惨な目に遭わないための誓いがあります。祖父のことを思うと涙が止まりません。

今日本は戦争に加担できるように憲法審査会で動いています。はっきり言って憲法違反だし、狂気です。憲法改正するならば、【裏金議員・政教分離がない議員・不貞な行為をした議員は総辞職する義務を負う】が憲法に必要です!

伊藤先生の憲法のお話、大好きです。分かりやすくて、おかしいことはおかしいと言って下さることに感謝です。

憲法を守るのは誰か、国の側で働く人たち。憲法96条を変えて改憲がし易くするなど、とんでもない事です。自民党の改憲案は危険です。

2度と戦争をしないと決めた9条を守り、イスラエルやガザの悲惨な状況を見れば、いかに悲惨な事になるか、世界中の人が感じている事でしょう。

小さいけれどかしこい国 オランダは、ナチスドイツの攻撃を受けて 3日後に戦うのをやめました。

ドイツ軍が来て多くのユダヤ人が、アンネ一家のように、収容所に連れていかれ殺されました。でも干拓で作った自分たちの国の自然と国土を破壊されたくないオランダの人々は密かに、30ヶ月間抵抗を続け自分たちの町や運河の国土を破壊から守りました。自衛のためであれ、戦争を始めれば、国土も赤ん坊も殺されると考えたのでしょう。

一旦始まった戦争は、武器がある以上続くのです。

ロシアの人々もウクライナの人も、両方が、使っている兵器は、アメリカ製が、7割がアメリカ製なのだと、NHKの国際報道で円グラフを見ました。武器がなければ、戦争は「始まらない」し「美しい国土と誇るべき文化残したい」と思う人々は、破壊を競う戦争はしないのです。サグラダファミリアのあるスペインは、攻撃されないでしょう。21世紀にもなって、科学が戦争の効率化しかしなかった人類の歴史は愚劣です。

うたうだけで平和になるなら結構なことですが、諸国民が平和を愛し、公正と信義に信頼できるとは限らないという現実から目をそらしてはいけません。平和は誰かが与えてくれるのではなく、自ら勝ち取る努力をしなければ得られません。

戦争と言うのはあくまでも外交の1手段でしかない。適宜付き合うものであって過度に遠ざけたりするものでもない。

そもそも戦争に加担していない人などいないという現代において1兵器の輸出などで今さら目くじらを立てるのはナンセンス。何によって平和が守られているのかよく考えるべきだろう。

憲法の平和主義は良いが、その平和を持続するには軍事力という抑止力が残念ながら不可欠です。

第二次大戦の戦勝国のみで構成された国連安保理が、そのメンバーであるロシアのウクライナ侵略を止める事が出来ず、戦後の日本の平和を支えた日米安保での我国の比重が増していく今後を考えると、理想を掲げながらも、他国の侵攻に対応できる条文に、速やかに改憲しなくてはなりません。

日本の戦後の平和を守ったのは、日米安保による米軍の核と米軍基地という現実から眼を背けず、この抑止力を今後は自国で担うという、国連憲章にも在る国際的責任を果たさなければならないのです。

武力、あるいはそこに準ずる過激な意見、排他的思考を自覚の有無に関わらず振り翳している者たちに3度読み返してもらいたい記事だ。

政治の場に秩序が欠け始めた今の時代、市井の場に生きる私達こそが漫然と生きていては、それこそ愚かな歴史を繰り返すと確信する。

一字一句憲法を変えるなとは思わないけれど(特に、国会議員の不逮捕特権とか)、2度と愚かな歴史を繰り返さない為にも、今の秩序に欠けた政治家達(特に、カネをごまかして平然と居座っている奴等)に決して全件委任してしまう事なく、日本で暮らす我々1人1人が自分ごととして考えていかねばならないと思う

たしかに現実に合わせて理想を引き下げようとする人たちがあまりにも多いことを懸念します。人を殺してはいけないという大前提を現実に人を殺す人がいるからなくしたほうがいいとは誰も言わないという理論はわかりやすい。また現実に襲ってくる相手はいるから銃の所持を保証するアメリカがどうなっているかをみれば、武装することで解決はしないと思う。

ただ理想を実現するための具体的なアプローチを考えることは重要と思う。そのような機運が高まって、軍事力という無駄なお金を使わない賢い国にしていきたいですね。

平和は何よりも大切です。(平和でなければ人間は生きていくことが出来ないことは)世界の人々も分かっていることしょう。ガザやウクライナの人々の置かれた状態を変えなければと思いながらも、何も出来ない自分に苛立つばかりです。

日本国憲法の平和主義を今こそ世界に発信すべき時だと思います。理想がなければ生きる希望もありません。世界の指導者は平和の為に行動するべきです。(戦争の前提にした政策)で、平和な世界は実現出来ません。世界の多く人々と声をあげ、平和な世界を構築したいです。