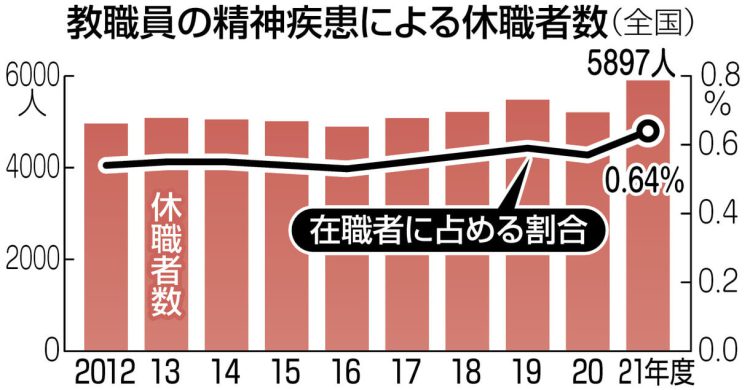

精神疾患で休職した公立教職員が過去最多 識者「人員補充と適正な配置が必要」 2021年度の文科省調査

20代の割合が最も高く 最多は小学校

調査は、都道府県と政令市の教育委員会を対象に実施。精神疾患の休職者はこの15年ほど5000人前後で高止まりしていた。

2021年度は年代別で、20代が1164人、30代1617人、40代1478人、50代以上1638人。20代の教職員全体に占める割合は0.78%と、最も高かった。男女別では女性3491人、男性2406人だった。学校種別で見ると小学校2937人、中学1415人、高校742人、特別支援学校772人など。また、2022年4月1日時点で復職したのは2473人で、2283人が休職を続け、1141人は退職していた。

文科省は26日、教員のメンタルヘルス対策のモデル事業を新年度予算案に計上したと発表した。今後、全国都道府県・政令市から5つを募り、自治体と専門家、学校管理職などで関係者会議を設置。休職に至ったケースの原因を分析し、相談員の配置など対策を実施、効果の検証を行う。同省初等中等教育局の担当者は「しっかりした教育を行うには教員の心身の健康が重要。特効薬はないが、できる対策を進めたい」と話している。

年齢層が二極化 若手は相談相手なく

「社会を覆う不安、新型コロナウイルス感染症の流行下での動き、深刻な教員不足。これらが背景にあるのでは」

精神疾患で休職する教員が過去最多となった今回の調査結果をこうみるのは、公立学校共済組合近畿中央病院(兵庫県伊丹市)メンタルヘルスケアセンターの副センター長の井上麻紀・主任心理療法士。同センターは、うつ病などで休職した教員の復職支援プログラムを実施している。

「長引くコロナ禍が人々の不安を増幅させ、差別、偏見が強まり、学校でも、いじめが増えている。一方で、中止していた学校行事を復活させようとする動きが出ている」と井上さんは分析する。その上で「(団塊世代の大量退職などによる)教員年齢層の二極化で、20代の若い先生は、相談しやすい経験のある先輩教員が身近にいない。いろいろなことが重なって心の負荷が増え、疲弊している先生は多い」と言う。

文科省は、対策として(1)メンタルヘルス対策(2)勤務時間管理など働き方改革(3)ハラスメント防止(4)保護者などからの過剰要求に対応する法務相談体制の整備-を挙げている。

「教師の心が折れるとき」などの著書がある井上さんは「それよりもまず取り組むべきなのは人員の補充と適正な配置。『人を増やさずにメンタルヘルス対策を』は無理」と断言する。「教員でなくてもできる仕事を担う支援スタッフを適正に配置して、『教員の仕事はここまで』という線引きを文科省がすべきです」と訴える。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

メンタルの不調の最大の原因は、校長によるパワハラです。校長以外なら、相談することもできますが、どうしようもないと思います。

忙しくても、保護者からのクレーム等あっても、職員室内で安心できる場所があればまだ良いのですが、校長の暴言や無視、職員に対する嫌がらせ、大声で怒鳴る、職員会で校長自身が発言したことを言っていないと否定するなどこれ以上の事は口に出すのもはばかれるが、新聞に時々出ているパワハラよりさらに酷いことが起きています。自分の身の安全のため表沙汰にはしませんが、私もいまだに引きずっているし、本当に辞めたり、転勤希望出したひとがいました。

いくら校長でも、職員の人格を否定したり、今までの仕事の全てを否定する権利はありません。

文科省も教員の増員(に伴う予算の確保)が問題解決の有力な手段であることに気が付いているのに、事態が進まないのは何故だろう?やはり文科省が立場が下で財務省と喧嘩できないことが理由であろう。政権党には党員間の優劣があり、弱い党員が文科相になっている現状を変えなければならない。難しい問題だ。

このコメントの先に「発達に…」を書かれた方、差し支えなければ性別や年齢等、書き手の背景を想像できる情報を、新しいコメントとともにお願いします。私の感覚では、これは舌足らずではないですか?これで(あなたの)言わんとする内容を理解できる3名の方々が羨ましい。キガネムシは頭が悪いのでよろしく。

発達に問題のある子や不登校が増えすぎて対応しきれません。場所によっては学級崩壊もあるし教員の自殺もある(本が出てますね)

今のところは登校してくれて、かつ脳が健常な子が優先になるのは仕方ない。少しでも問題があるなら迷わずすぐに支援、擁護学級へ。教員にも生活がありメンタルがある。

教員の精神疾患について、私は現場で働いていた者として、「具体例」を交えて論じられるが、どうしても禁止コードに引っ掛かってしまう。不本意ながら、抽象論に終始するが、声を上げないよりはマシであろう。問題点そして解決策について再挑戦してみる。

出勤できなくなるほどのダメージは多忙や人間関係の不調によって被る。前者については、別の記事で教員の業務縮減の方策について具体的に論じているので、そちらをご覧頂きたい。そこで後者について論じる。

職員室には管理職を通じて色々な通達がお上から下りてくる。絶えることのなかったものに「ハラスメントへの注意喚起」があった。疑問の一つに「管理職の犯すハラスメント」つまりパワーハラスメントについての注意が見当たらなかったことがある。常識的な教育公務員は「文部科学省や教育委員会はいつでも大岡裁き」と盲信しているのかもしれないが、へそ曲がりの私には「ヒトは間違える動物である」という信念(?)がある。議論を尽くして間違えるのであれば仕方がない。反省・謝罪して新しい道を模索するしかない。ところが、学校はなかなか間違えを認めようとしない組織である。屁理屈で対抗できなくなると「隠蔽」だ。起こった問題を外に向かって触れ回る必要はないが、無かったことにするのはマズい。また間違いを犯した上の立場の人が守られるのもおかしい。是々非々が通らない職場、閉塞感に苛まれ、「ある朝突然、起きられなくなる」のである。

#教師のバトン、私も少しだけ期待していたが、改めて文部科学省が立場の弱い人の側に立っていないことが良く分かった。問題が表に出たのだから言い逃れはできなくなった。素直に過ちを認め、解決に向けて動き出してくれることを念じている。

引き続き、パワハラについての私の経験を語っていきたい。

私の学年は更なる逆風に見舞われた。自らの命を絶った彼(○○先生)を悼む間もなく、もう一人の担任(この人も前年度の他校からの転任者であった。仮に□□さんとしておく)が突然出勤しなくなった。修学旅行の直前である。慌てて副担任に入ってもらい急場を凌いだ。一体何があったのか。

翌年、彼は一時的に回復して現場に戻ってきた。その時に語ってくれた言葉によれば「○○先生のことで、ある(別の学年所属の)先生複数に中傷を受けた。『お前のせいだ』と言われた。耐えられなくなって出勤できなくなった」ということだった。残念なことに、□□さんは鬱病が再発し、結局教職を辞した。

一連の騒動において、勿論二人の同僚の不幸には殴られるような衝撃を受けた。良く自分が倒れなかったと思っている。しかしながら、それと同じくらいにショックを受けたのは他の先生方の冷たい態度であった。一緒に葬式に出た学年主任すら全てが曖昧なまま事を収める方向で動いていた。私だけが(客観的?に見て)取るに足らないことに傷つき涙していたのか?これが当時の勤務校だけの特異現象であったと信じたい。学校という組織の闇を感じざるを得ない大事件であった。

その後、私は職場も変わり、教育局に手紙を書いた。「あの時、何が起こり、責任を取った人はいたのか」「私は事件の当事者であった。人が死んでいるのに詳しい説明がないのは何故なのか」と。返事は「職員(校長)の正当な利益を損なう可能性があるので回答しない」。

私はもっと多くの人、特にこれから教員を目指そうとしている方々にこれらのことを知って頂きたい。自身の価値観に照らして、何かがおかしい。残念ながら、今の私は「教員は素晴らしい仕事だ」と胸を張れない。

教員の精神疾患は、学校の各種ハラスメントへの対処と大いに関係がある。そこで、私の経験を元に、問題点を洗い出し、解決法を探ってみよう。

「手紙」という合唱曲が流行っていた頃である。私は人生2度目の担任を任された。勤務校は当時創立百周年の記念行事があったと記憶しており、その前後の話である。前年度に転入してきた私は、伝統校の澱のようなものを感じており、早めに担任を経験しようと立候補し、そのまま通ったのだった。学年は全5クラスで私は3組、他地域から新たに2人の精鋭を迎え入れての船出は順調に思えた。翌年クラス替えを行い、動き出して2ヶ月が過ぎた所で事件が起きた。

担任団を組んでいた一人が体調の異常を訴えていた。彼は体質的に急激に太ったり痩せたりを繰り返すと自分で述べていたが、それに湿疹等が加わっているという。周囲は通院を勧め、本人もそれに応じていたのだが、一向に良くならない。授業を同僚に代わってもらい欠勤も増えていた矢先のこと、6月4日、事務職員から連絡が入り、私は彼が住む公宅へ走り出していた。「○○先生が亡くなったって?!」比喩ではなく、足元が崩れ落ちる感触を感じた。頭が真っ白のまま、検死に立ち会い、葬式に出向き、1か月前後毎日泣き暮らしていた。漸く何が原因だったのか少しずつ考えられるようになったのが秋の修学旅行を何とか終えた辺りのことであった。

原因は校長のパワーハラスメントであった。亡くなった同僚は同年3月に入学試験の合格発表をweb頁で発表する担当であったが、それが機器?の不具合で上手くいかず、指定の時間に間に合わなかったのだ。最終的にはデータは上がったので「大変だったね」と周囲は流したのだが、校長だけは違った。執拗な罵倒に近い言葉を浴びせられ、彼は随分傷ついたらしい。「校長は僕のことを嫌っているんだ」。この言葉を、なぜ私は彼の絞り出した必死の叫びとして受け止められなかったのか。後悔は続いている。

続く

昨春まで高校教員だった者です。定年前でしたが、病気になる前に辞めました。

精神疾患は高校でも多く、しかも回復が難しい。一旦は復帰してもまた休んでしまうことが多いのです。25年の教員生活で5校を経験しましたが、3.5人(微妙な数字でごめんなさい)の病気休職を目撃しています。rinさんも書いておられる通りですが、解決に至るまでには色々な障害物が立ちはだかっています。

まずは金でしょうね。特に人件費。我が国の省庁において文部科学省は序列最下位を争っていると聞いたことがあります。財務省にキチンと対峙し、金を引き出す交渉力のある人が大臣になることが必須です。そして大臣も文科省内の役人も多くが現場(学校の教員)を経験していないことでしょうね。自分の問題として捉えられない。従って実効性のある政策が打ち出せない。資源がない我が国は「頭脳の資源化」に勤しまなければなりませんが、残念ながら現状は記事の通りです。

私は以前のように民間出身の大臣が登用されれば多少は変わると思います。政権党は今お尻に火が付いていますから、良い方向に変わるチャンスではあると考えますが。もっとも現首相は開成高校出身(所謂勝ち組)と聞いているのでやはり難しいのかな。

教員不足を嘆いているのに、どうして教員採用試験の募集定員を増やさないのでしょうか。学校外の機関と連携し、教員の負担を軽減することにも、難しさはあると思います。