「低用量ピル」が生理で悩む10代の選択肢になるために 産婦人科医・サッコ先生が疑問に答えます

10代の子どもの「低用量ピル」利用について、「身近な大人が選択肢と示せるかどうかが大きく関わる」と話す産婦人科医の高橋幸子さん

思春期外来を担当し、学校などで数多くの性教育講座を開いてきた「サッコ先生」こと産婦人科医の高橋幸子さん(50)=埼玉医科大助教=は「保護者の知識や理解が十分ではなく、ピルの活用につながらないケースもある」と指摘します。保護者世代にとって知っているようで、あやふやなところも多いピルについて聞きました。

「生理の不調が和らぐ」と知って

-10代の子を育てる保護者世代は、自分がピルを使った経験がない人も多い。

日本で低用量ピル(以下、ピル)が使えるようになったのは1999年です。当初は「避妊目的」という面が注目され、「セックスに奔放な人のためのものでしょ」という見方をする人も多かった。「生理にまつわる不調の緩和」という面への理解が広がったのは、この15年くらいです。

スポーツの指導者たちはピルについて学び始めていますし、養護教諭たちも皆さん理解していますが、保護者の理解はまだ十分に進んでいない部分があります。学校で子どもたちが学ぶ機会は増えているので、そういう場に保護者も一緒に参加できるようにして、親子で知識を深めていけるとよいと思います。

-「低用量ピル」の効果は。

「生理(月経)にまつわる不調の緩和」としては、月経に伴って起こる下腹部や腰などの痛み、吐き気や頭痛などの症状が原因で日常生活に支障をきたす状態である「月経困難症」の改善に効果があります。いわゆる「生理痛」が楽になるということです。また、月経の前に起こる心身の不調「月経前症候群(PMS)」も緩和されます。

そのほか、将来の不妊につながる子宮内膜症の予防や治療にもなり、月経の周期をコントロールすることもできます。排卵を抑えるので、避妊の効果もあります。

このうち「月経困難症」と「子宮内膜症」の治療が目的である場合には、低用量ピルには保険が適用されます。一方で、PMSの治療、月経周期の移動、避妊を目的とする場合には保険は適用されません。

排卵を抑えるピルの仕組みは?

-低用量ピルを服用すると「生理が軽くなる」と言われますが、どういう仕組みなのでしょうか。

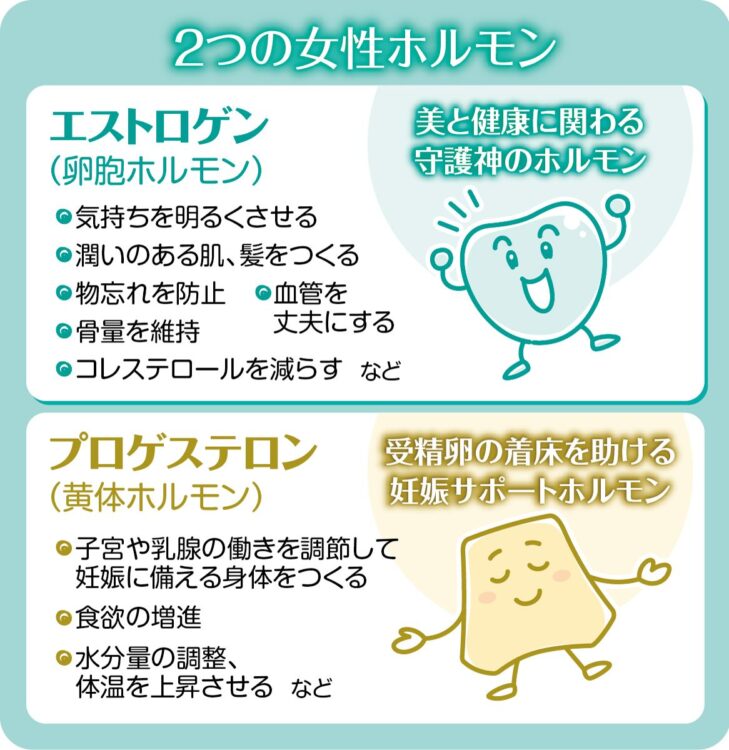

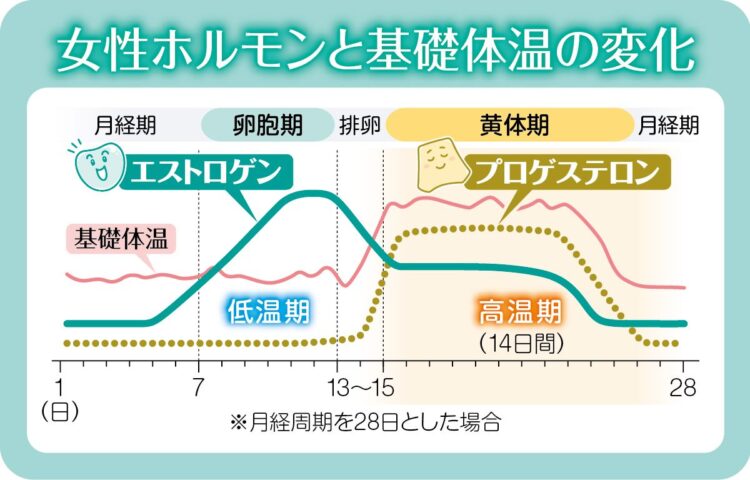

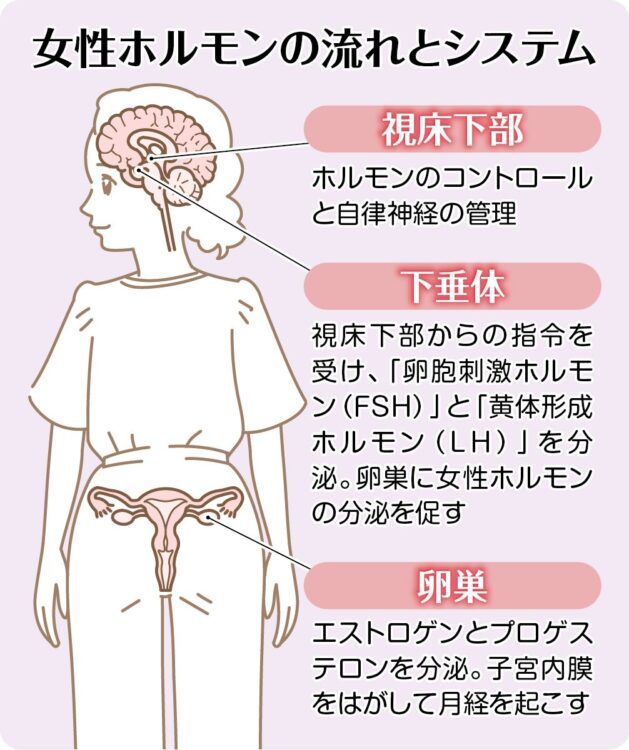

生理は、卵巣から分泌される女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量の変化によって起こります。

エストロゲンは子宮内膜を増殖させて妊娠の準備を整える働きがあります。プロゲステロンは、エストロゲンの働きで厚くなった子宮内膜を受精卵が着床しやすい状態に整え、妊娠時には子宮内膜を維持します。

排卵後、妊娠が成立しなければ、約1週間後にプロゲステロンが減り、さらに約1週間後には妊娠のために厚くなっていた子宮内膜がはがれる月経(生理)が始まります。

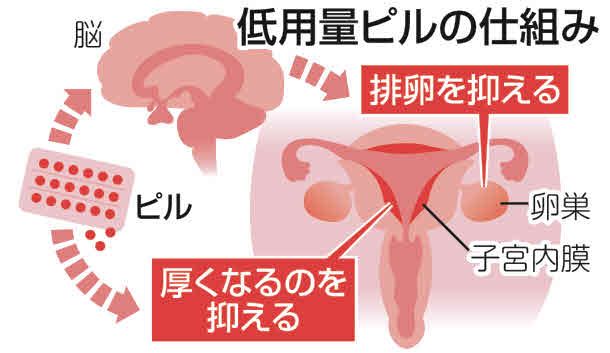

「低用量ピル」は、このエストロゲンとプロゲスチン(黄体ホルモンは、体の中でつくられる天然型を「プロゲステロン」、人工的につくられたものを「プロゲスチン」と呼ぶ)という2つのホルモンの合剤です。服用すると、常に両ホルモンが体内にある状態になるため、脳は「ホルモンを出しなさい」という命令を卵巣に対して出さなくなります。すると排卵が起こらず、妊娠もせず、子宮内膜も厚くなりません。

低用量ピルは、1シート28日周期のものが一般的です。21日間ピルを飲んで7日間休薬するもの、24日間飲んで4日間休薬するものなどがあります。休薬を始めると生理(正確には生理ではなく、子宮内で育った子宮内膜の排出。「消退出血(しょうたいしゅっけつ)」という)が始まります。

毎日一定の時刻に服用する「低用量ピル」。1シート28日周期のものが一般的

ピルの休薬期間中に入ると、脳は「この2つのホルモンが出ていない」と気付きます。そして「育った子宮内膜を一度排出して子宮内をきれいにし、次の排卵に備えなければ」と認識し、生理(消退出血)が起こります。

ただ、服薬によって体内に入るエストロゲンとプロゲスチンはごく微量のため、通常のようには子宮内膜が育っていません。したがって、子宮内膜がはがれ落ちて排出されるものも少なく、生理の痛みも量も軽くなるという仕組みです。

受診・服薬の目安「3」のルール

-排卵されなかった卵子はどうなるのでしょうか。体に悪影響はないのですか。

心配はいりません。卵子のもととなる「卵母細胞」の数はお母さんのおなかの中にいる妊娠5~6カ月の胎児の時期が一番多く、500万~700万個といわれています。その後は減る一方で、出生時には200万個まで減り、さらに生理が始まる思春期の頃には30万~40万個になります。

1人の女性が一生の間に経験する生理は400~500回です。一度の生理で排卵される卵子は1個ですが、そのかげで卵母細胞は1000個ほど減っていきます。自然にこれだけの卵子のもとが減っていく中で、毎月1個の卵子が排卵されなかったとしても全体から見るとたいした数ではなく、「排出されない卵子がたまって困る」といったようなことはありません。

-どういう場合に産婦人科の受診や低用量ピルの利用を検討すればよいでしょうか。

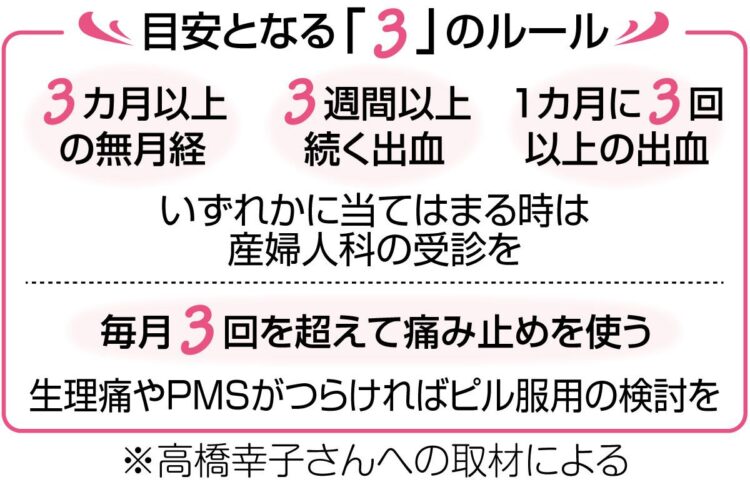

まず、生理周りの不調で、産婦人科を受診する目安となる「3」のルールがあります。

- 3カ月以上の無月経

- 3週間以上出血が続く

- 1カ月に3回以上出血がある

この3つに当てはまる時は、受診してください。

この3つに加え、「痛み止めの服用は月3回まで」というのも目安として覚えておいてください。毎月、痛み止めを3回を超えて使うほど、生理痛やPMSなど月経のことで不便を感じているのであれば、ピルを検討するとよいと考えます。

月経は、毎月きちんと来ることで「今月も良い生活ができた」という確認になりますし、月経で特に不快感がない人はいいのですが、毎月の生理でつらさを感じている人は、誰でもピルを検討していいんです。

-低用量ピルは、どのくらいの年齢から使えるのでしょうか。

生理が来たら使ってOKです。小学生でも使えます。

将来妊娠したいと思う時のために

-ピルを利用する際に気を付けることはありますか。

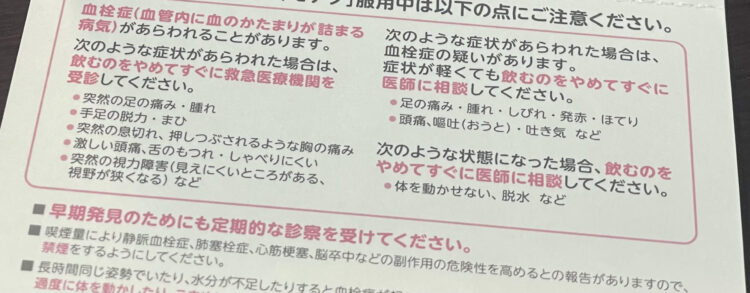

初めてピルを使う人は必ず病院を受診してください。ピルの重大な副作用は、血液が固まり、血液の流れを栓をして止めてしまう「血栓症」です。問診で家族の病歴や他に飲んでいる薬について聞き、血栓症のリスクがないかなどを確認します。

低用量ピルのシートに記載された、血栓症などの副作用の説明

飲み始めに起こりやすいマイナートラブルもあります。吐き気やむくみ、乳房の張りといった症状が一時的に出ることがあります。たいていは数日でおさまります。

また、ピルは毎日続けて飲む必要があります。低年齢の場合は特に、保護者も声がけをするなどして、飲み忘れないようにしてください。

飲み忘れを防ぐため、開始日や曜日が書き込めるようになっている「低用量ピル」のシート

-生理現象を薬で人工的にコントロールすることに抵抗感がある保護者もいるようです。

そもそも生理は何のためにあるかというと、妊娠をするための仕組みなんです。ですから、妊娠をしたい時に毎月排卵が起きて、毎月月経があるというサイクルが整っているのは非常に重要なことです。

ただ、まだ妊娠したくない人や、「もう子どもを産み終わって、この先、妊娠の希望はない」という人が、毎月、月経にお付き合いする必要はありますか? そこに不便さや困難を抱えている人たちに、ピルを使うという選択肢があり、使いたいと思った時に手が届くことが大事だと考えています。

-ピルを利用することで、将来、妊娠しにくくなりませんか。

妊娠しづらくなるという心配はありません。むしろ不妊につながる子宮内膜症の予防になります。将来、妊娠したいと思った時のために、子宮や卵巣を良い状態に維持することができると考えてください。

「エストロゲン」を含まない薬も

-スポーツなどの大会や受験などに生理の期間が重ならないように、月経周期を整えるための「月経移動」の仕方は。

低用量ピルの服用で、体の不調や経血の量は軽くなることが期待されますが、それでも、大事な日とずらす方が安心な場合もありますね。

先ほど説明したように、低用量ピルは1シート28日周期のものが一般的です。休薬を始めると4日間のうちに生理(子宮内で育った子宮内膜の排出)が始まり、だいたい7日間あれば収まります。

ですからイベントの日の10日ほど前から休薬を始めると、イベント当日を出血がなく快適な状態で迎えることができます。

基本的には15日間、ピルを飲み続けたら休薬できます。早いタイミングで生理を起こしてずらす方法です。もしくは、休薬期間をおかずに次のシートを飲み続けることで生理が来るのを遅らせることもできます。

服用しはじめは、吐き気や頭痛などの副作用が一時的に出ることもあるため、早めるにしても遅らせるにしても、そのイベントのある月ではなく、1つ前の月から始めるとよいでしょう。

また、月経移動は治療ではないため、保険の適用にはならないことも知っておいてください。

-低用量ピルの他にも使える薬はありますか。

「ジエノゲスト」というプロゲスチンのみの薬があります。低用量ピルは、エストロゲンとプロゲスチンの合剤ですが、血栓症などピルの副作用の多くを引き起こすのはエストロゲンです。ジエノゲストは、そのエストロゲンを含まないので、リスクが低いということで、小学生など低年齢のお子さんが初めて試す薬として選ばれることがあります。

月経困難症やPMSを緩和し、子宮内膜症の進行を食い止める点では低用量ピルと同じような効果が期待できます。ただ、5~10%の確率で排卵が起こる可能性があるため、避妊効果は低用量ピルと比べると低くなります。

「何でも話せる」をゴールにしない

-子どもが低用量ピルを使いたいと思っても、保護者の反対で利用できないこともあるのでしょうか。

子どもが「低用量ピルを使いたい」と言っても保護者が反対するケースは少なくありません。ただ逆に「親に言ってもどうせダメって言われる」と子どもが思い込んでいても、実際はすんなり保護者が同意するケースもあるんです。

子どもがそう思い込んでしまう背景には、これまで自分の思いや希望を保護者に否定されてきた過去があるからなのでしょう。そう考えると、日ごろからどういう親子関係を築いておくかは大事です。

でも、「何でも話せる親子関係」というところにゴールを置くべきだとは思いません。それよりも、子どもが困ったときに相談できる先を社会にいくつも作っておくことが重要です。学校の保健室もそうですし、若い子が相談できるユースクリニックを地域につくることも必要です。

低用量ピル

産婦人科医 高橋幸子(たかはし・さちこ)

1975年生まれ。「趣味・性教育、特技・性教育、仕事・性教育」の産婦人科医。愛称は「サッコ先生」。埼玉医科大で医師として思春期外来などで診察に当たるかたわら、全国各地の学校などで年間200回以上、性教育の講座を行う。家庭でできる性教育も支援しようと、サイトの監修や本の出版もし、多角的に活動する。著書に「サッコ先生と!からだこころ研究所 小学生と考える『性ってなに?』」(リトルモア)。

筆者 今川綾音

1978年、埼玉県生まれ。2005年中日新聞社入社。2017年から、子ども・子育て関連の取材を担当。現在は東京すくすく部の記者として、「子育てをする側の状況はどうか」という視点で、成長・発達にまつわる悩みや子どもの事故、産後クライシスや社会的養護、学童保育の取材を続ける。2021年9月から3年間、「東京すくすく」の2代目編集長を務めた。小中高生3児の親。

【こちらも一緒に】

・娘の生理、父親や兄弟に伝えるべき?〈性教育10の悩みに答えます⑤〉

・〈瀧波ユカリ しあわせ最前線〉子どもへの性教育 理解できそうな言葉で、繰り返し

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

この記事を30年前に読みたかった…生理が本当に重く、(40代で妊娠し初めて知りましたが、普通の方より子宮が大きく月経が重いと知りました) 当時の生理用品では足りず、一回で3-4枚使う程で期間も長かった為、貧血で倒れる事もしばしばだったので、何度も母にも相談しましたが、私もだから大丈夫と聞いてくれずでした。

婦人科でも相談しましたが、当時は保険もきかず月数万すると聞いて諦め、最大容量の入れるタイプの生理用品で何とか今までやってこれましたが…海外では低容量ピルが薬局で普通に買えると言うのに、日本ではまだ婦人科に行かないと使用出来ないのかとビックリですが、今子供が同じ状態になっています。まだ未成年ではありますが、早速婦人科で安心して、低容量ピルを処方してもらおうと思います

21歳から30歳まで、低用量ピルを服用しました。避妊目的と、大切なイベントに消退出血の期間が当たらないよう周期をコントロールしていました。

一般的によく心配される副作用も殆ど無く、服用停止後は数ヶ月で通常の生理が再開し、妊娠しました。

ピルの処方のため通院は必要でしたが、そのタイミングで婦人科の病気も発見することができ良かったです。

自分の娘にも、時期が来れば選択肢の一つとして話ができればなと思っています。

ピルについて日本の女性たちが正しい知識を持ち、賢く使ってQOLを高めてほしいです。