クラスに障害のあるお友達がいたら? 子どもたちにどう伝える? 障害理解教育の専門家に聞きました

水野智美さんが集めた障害者の人形。手にしている人形はブラジル製。車いす、つえ、歩行器の人形はドイツ製。一番手前はバービー人形の親友で、車いすのベッキー人形

まず「自分とは違う人がいる」ことを伝えよう

幼児期にまず大切なことは、自分とは違う特徴のある人がいることを知ることです。日々の遊びの中でもそのことを伝えることができます。

水野さんは、都内や茨城県の保育所で子どもたちが車いすに乗った人形を使ってどう遊ぶかを観察したことがあります。着せ替え人形の「バービー」シリーズには、車いすの「ベッキー」もいます。5人のグループで、4人にバービー、1人にベッキーの人形を渡して遊んでもらいました。ベッキーを手にした子は、最初は車いすを動かして遊んでいましたが、しばらくすると飽きて放り出してしまいました。

子どもたちは「買い物に行こう」とか「舞踏会よ」などとシチュエーションを設定して遊んでいましたが、ベッキーを手にした子は車いすの人の生活が想像できず、どう参加したらいいか分からなかったのです。

そこで水野さんは「車いすの人は買い物に行けるかな? どうしたら行けると思う?」と子どもの輪に入りました。すると「押してあげたらいい!」「自分でもこげるよ」などの答えが返ってきました。さらに「じゃあ、ほかの遊びは? 鬼ごっこはどうかな?」と問いかけると、「高鬼(高い場所にいると鬼につかまらないルール)は駄目だね」「折り紙や塗り絵はできるよ」と、徐々に車いすの子と一緒に遊ぶ様子を思い描いていったそうです。

「車いすの人が運転できる車があるんだよ」と教えると、障害があっても皆と同じように外出できることも理解していきます。遊びを通して、車いすの人は何ができて、何ができないかを考えることができるようになるのです。

暮らしぶりを想像できるような声かけが必要

ただ、人形などのおもちゃは与えるだけでは駄目。足のない子の人形だったら、「座ったらいろいろ遊べるね」と声かけするなど、障害のある人の暮らしぶりを想像できるような声かけが必要です。「保育者や親が適切に言葉を挟んで導くことが大切」と水野さん。子どもたちは遊んでいるうちに、障害者を身近な存在と感じるようになっていきます。

しかし、水野さんによると、障害者を模した人形は海外では多くありますが、残念ながら国内では手に入りにくいそうです。水野さんは、障害のある人について描いた絵本なども取り入れてほしい、と助言しています。

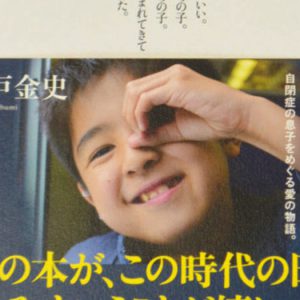

障害を理解する手助けとなる絵本もいろいろあります

親は家庭での「無意識な言動」に注意して

日常生活でもできることはあります。例えば、盲導犬を街で見かけたら、その役割を伝え、「お仕事中だから、頭をなでたりえさをあげたりしては駄目だよ」などと伝えることも重要です。

家庭内でのしつけでは、言葉遣いには注意する必要があります。例えば「ご飯を残すと目がつぶれる(見えなくなる)」「大きい声を出すと耳が聞こえなくなる」などという言葉。幼児は、目や耳の不自由な人を見て「あの人は言うことを聞かなかった、悪いことをしたから障害が治らない」と誤って考えてしまいます。水野さんは「障害は永続性があって心がけで治るものではない。大人の無意識な言動が、子どもが障害を理解することの妨げになることを心に留めてほしい」と助言します。

お友達に発達障害があるときの「禁句」は

保育所や幼稚園での友達に発達障害などがある場合、どのように理解を促していったらよいのでしょう。水野さんによると、幼児期の子どもは発達障害の子を「障害のある子」とはとらえず、「すぐにたたいてくるA君」「いつもおもちゃを独り占めするBちゃん」などと個別に考えるといいます。一方で、何かに強くこだわったり、先生の指示に従わずに自分勝手な行動をする様子には、疑問や不公平感を持ちやすいものです。

例えば、保育園でCちゃんが一人だけごろごろ寝そべってみんなと一緒に行動しない時。保育者は「みんなも苦手なことがあるよね。Cちゃんは一緒に並ぶのが苦手なんだ。みんなとは苦手の種類が違うんだよ」などと伝えるとよいそうです。

発達障害のある子にたたかれたり、おもちゃを取られたりした時は、取られた子に「痛かったね。たたくのは良くないね」「おもちゃを取られて悲しかったね」などと共感してあげる。その上で、「Dちゃんは、おもちゃをどうしてもほしくてたたいちゃった。みんなもどうしてもあのおもちゃ使いたいなとお友達から取ってしまったりすることがあるよね。そんな時はどうしたらいいだろうね」などと一緒に考えていきましょう。

「あの子は病気だから」「ちゃんとできないのは仕方がない」などは禁句です。そうした言葉を聞いた子どもたちは、「皆と一緒にやらない駄目な子」とその子を自分たちより下に見てしまいます。水野さんは「障害の有無にかかわらず、誰にでも得手、不得手がある。不得手なことをばかにされたり、笑われたりしたら嫌な気持ちになるのはどんな人にも共通であることを実感させることが大切です」と話しています。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

障害をもつ子供の母でもあり、保育の現場でも働いています。

健常の子であっても得意不得意あります。コミュニケーションに障害がある子は伝えたり受け取る事が苦手です。

それならば、それができる側が理解しようとしてあげる事ならできる。みんなが自分ができる事をしていく、理解しようとすることがその第一歩です。それを負担だの我慢などと正当化のように発言するのは受け取る事が苦手な人なのかな?とも考えます。いつかは大体の人が障害を待つこととなります。

そうなった時、小さい頃から自分が相手に向けた言葉や態度や思考があなたを苦しめる事となるかもしれません。人と違う事は良くない事だと教育されそれを信じ育った大人にインクルーシブな社会を、というのはなかなか浸透しづらいかもしれません。

しかし、子供は違います。みんな違ってみんないいんだよ。あなたがいる事が大切でいろんな人がいたら色んな視点を持ってまたあなたの世界も広がっていくんだよ。私は、そうやって子供達の可能性を引き出せる教育者になりたいと思っています。

他人の失敗をも許せる時自分の事もどんどん許していけるようなAQが育っていくとも思います。IQではなく、SQやAQを育てていく事は幼児教育にとても必要な事と思います。

私も障害があるのですが、保育士さんや、他の親御さんから、「変なの」や「おかしい子」と言われてきたのでとても良くわかります

今まで障がいのある方と接したことがなかったので、とても勉強になりました。

小さな頃から一緒に過ごせる環境をつくるには、周りの大人が意識を変えていく必要がありますね。

私の子供たちは一卵性の三つ子です。長男と三男は学習障害があります。次男は発達障害、学習障害があり、3人とも国語と算数だけは支援学級に行っています。

普通教室の友達となかなか上手くやっていけないようで…。悲しい思いや悔しい思いをしているようでした。支援学級の先生方ともお話しましたが学年の先生とは話せず…。学校の先生方みなさんが発達障害のことについて理解しているのか?と思っています。

いじめがあったとしても子供たちではなくきちんと説明をしない大人が悪いのではないかと思います。私も全てを理解しているわけではありませんが、他の子供たちにわかってもらえるように学校、教育委員会に話をしてみようと思っています。

子供が知的障害で特別支援学校似通っているのですが、最近「何で近所の子供たちと同じ学校にいかしてくれないの」と私にいう事があります。でも私はどうしたらいいのか分かりません。誰か教えてください

私の息子は幼稚園の年長で来月から小学生になります。園には多数の発達障害のお子さんや、グレーゾーン、親が認めたくないなどのお子さんが多数在籍しています。

まさにこちらの我慢、子供達の親切心に頼り切った対応ばかりを求められ、先生に相談すると、〇〇くんはお勉強中で…と言うばかり。我慢を強いられたり、理不尽な対応に親子共々心が潰されそうでした。

乱暴な子や、指示が通らない子、みんなと協力できない子、掃除をしなくても怒られない子、気持ちが落ち着くからと特別に言ってぬいぐるみを持って来ていい子、子供達の間ではなんであの子だけ?ずるい!となっています。

子供だからと隠すのではなく、世の中にはいろんな人達がいます。と教える教育にシフトできないのでしょうか?

テレビのコメンテーターやら何やらは、綺麗事を並べ、同じクラスに障害がある子もない子も助け合う事で健常者にも学びがあるかの様な発言をしていますが、今のままでは理解しないと悪者にされるから理解しているだけ。という上部の気持ちと、健常の子供とその親の親切心に頼るばかりで、頼られた方はストレスで心の病にかかり、余計に偏見を持ってしまい嫌いになってしまいそうです。

他の方も仰っているように我慢ではない配慮が出来るようにならないか、切に願います。配慮してほしいというのは簡単です。ですが、配慮している方が相当のストレスを受けている事、その辺を当事者にも分かっていただきたいです。

配慮が押し付けになりませんように。優しい気持ちで接しなければいけないと思い込むあまり心を病むのは配慮した側です。難しい問題ですが、今の現状理解したふりをしている人を増やしているだけの気がします。障害者が自由に侵害されず生きる自由があるなら、健常者にだって同じ自由があるべきです!

ちゃんとお互いを理解する為には、配慮する自由、また配慮を断っていい自由があっていいと思います。アスペルガーの人と接するのは大人でも心がすり減ります。それを子供にはみんなと仲良く!優しくねと、綺麗な世界を押し付けるなんて私には出来ないししたくありません。

うちの子どものお友だちや下級生に発達の凸凹がある子がいます。発達の凸凹や多様性は子どもなりに理解しています。理解はしていますが、暴言や暴力、汚い言葉や危険な行為にどうやって対応したらいいのか日々悩み、心をすり減らしています。学校に相談しましたが、そういう子だから、多めにみてあげてと言われたそうです。先生は結局何もしてくれないと失望しているようです。保護者同士で話し合うことも大切ですが、教育現場でも、子どもの親切心に頼り、我慢を強いるだけではない対応の方法を具体的に示して欲しいと思います。

我慢ができるお友達がひたすら我慢をし続けないといけないのでしょうか?

うちの子は発達に凸凹があるクラスメイトにずっと付き纏われ、嫌なことを言われ、言うことをきかないと暴れて暴力をふるわれていました。その子と上手くやっていくには、うちの子がひたすら我慢して譲ってやることでした。その結果、うちの子はストレスを溜め精神的にまいってしまいました。

発達の凸凹は理解できます。皆んな違います。ただ個性という言葉の風呂敷で包んで誤魔化すよりも、障害の有無をお互い認め合い、その子との付き合い方をその子の保護者含めてクラスでシェアした方がいいと思いました。

周りの親切だけに頼って周りの子を潰してしまうこともあることを理解して頂ければなと思います。

難しい…

おもちゃを取ってしまった取られてしまったのくだりは全く納得がいかない

子供が発達障害で支援級に通っています。

勉強は普通にできていますが、並んだり、じっとしていたり、切り替えが苦手で、友達との距離感が上手く行かず、それでわざとおかしな行動を取って注目を浴びてしまいます。

おそらく自分が人と少し違うことがわかってきて、でもできない、まじめにやっても上手くいかない、だから恥ずかしくなりわざともっとできないふりをして誤魔化してるようにおもいます。

あと、自分の気持ちを言葉に表すのが苦手で理解してもらえないと怒って文句を言います。こちらが落ち着いてこういうこと?こうしたかったの?など気持ちを代弁してあげると落ち着くかんじです。

大人も気持ちを理解するのは難しいので、まわりの子供が気持ちを理解してあげることは難しいと思います。

怒っていれば、そのときはそっとしておこうなど思ってくれるだけでありがたいです。

ただ、頭がおかしい、やばいやつ、近づかない方がいいなど、からかったり、たまに馬鹿にする子がいますが、それは親も子どもも傷つきます。成長するごとに本人も周りができることが自分はできないことに気づいています。

手が出てしまう時もあります、何かからかわれたり、思い通りにいかなかったりなど理由があります。

我慢する力が弱いのです。

普通なら順番を守らないといけないと何度か言えば理解できるとおもいますが、多分わかっていても止められないようです。

日々学校や一緒に生活していく中で周りが理解して我慢できる方が少し譲ってあげる気持ちをもってもらえればたすかります。

発達障害は凸凹よく言われますが、発達障害にかかわらず凹んでるところに気づいた人が少しでも補って、困っていれば助けてくれるそんなふうな考えを少しでも多くの人が持ってもらえたら嬉しいです

わたしは.みなさんの感想を見て.障害を持っている.持っていなくても.ともに仲よく.くらしていった方がいいと思います.障害を持っている方は自分がなりたくなくても.なってしまったので、わたしたちは、やさしく、仲よくしてほしいと思います.

私のクラスには2人障害っぽい子がいます。

みんなはその子たちを「障害児だいますぐ○○クラスへいけよ」と、言っています。わたしの通っている学校には障害を持った子が授業を受けるクラスがあるので、そう言っています。

私はその子たちのように障害を持って生まれたらどうしてたんだろうと、思うと悲しくなってきます。

一刻も早くこの様な事態がなくなるよう切に願っております。

発達障害の妹がいて言っている事は理解していると思いますがその質問に対して答えずに自分の

したいことをしだします。理解しているのに表現してくれないから不安になってしまいます

今年の春から小学生になった息子がいます。保育園では同じ学年に発達障害の子が複数名在籍していて、小学校にあがる時には「〇〇君は特別支援学校ていうところに行くんだって」と言っていました。保育士の先生方も丁寧に子供たちに対応してくださって、特にトラブル等もなく個性たっぷりのメンバーという感じでした。

小学校が保育園のメンバーと違う校区のところになり、少人数の単学級の一年生になったのですが、クラスメートの中の特別支援学級の子が、息子の後ろの席になっていました。

すると最近息子が「△△君いじわるだよ。後ろから鉛筆でぶしゅって刺してくるもん。△△君は先生に怒られたから後ろの席にさせられた。」と言っていて、それに対して親として何と言っていいかわからずに(発達障害の友達 子供に何と言う)と検索してこのページを開きました。

保育園では、担任の先生がたっぷり子供を見てくれる時間と、たっぷり話を聞かせてくれる時間と、たっぷり子ども同士が触れ合う時間があったと思うのですが、そこに甘えて私自身が子供と友達の関係について何といっていいかわからずにいます。

年長さんの娘がいます。近所に住む同い年の子供とよく公園で遊ぶのですが、一緒について来るお兄ちゃんに知的障害があります。その子はお話はあまりできず、鬼ごっこなどのルールがある遊びは難しい様ですが、ぶったりするような危険行動もないです。ですが、娘も含め、他のお友達もこのお兄ちゃんとどうやって遊んだらいいのか分からないみたいで、一緒にいてもほとんど無視。日頃は誰とでも仲良くできる社交的で面倒見のいい娘も、昨日はみんなでハイタッチをし合っているときに、そのお兄ちゃんが手を挙げたのにその子だけタッチを避ける様子を見て、私もショックを受けました。その子のお母さんとはまだ顔見知り程度でそれほど親しくないので、直接色々聞きづらく、とりあえずネットで検索しましたが、少なくともネット上の障害を持つ子供の子育てについては、当事者とその保護者むけのものばかりで、周りの人がどう対応するのが良いのかという情報が圧倒的に少ないなと感じました。なので、やっとこの記事を見つけてたいへん参考になりました。障害の問題は、当事者もそうですが、周りもみんなが生きやすい環境を一緒に作っていくのが重要だと思うので、もっと一般向けの情報発信があると良いと思いました。娘には障害のことには触れず、仲良くできるようそれとなく促してみようと思います。

私は、障害があります。

健常者が優しくするのは分かりますし、嬉しく思うこともないわけではありません。

ですが、手伝ってあげるは時にはマイナスになります。

”最後まで自分でやる”という思いは、障害の有無関係なしに誰でもあると思います。

ですから、下手でも遅くても本人が出来るところまで温かい目で見守ってあげることも必要です。

障害の有無関係なく、嫌なことは嫌と言ってくれたほうが良いことも多々あります。

障害者も1人ひとり違いますが、コミニュケーションや人の気持ちを考えたりなどが苦手だったりするので。

「障害者だから」などと決めつけず、その人を1人の人間として見て判断してほしい。

これが本音でもあったりします。

私は、身体障害者で発達障害の友達が沢山います。

障害者に優しくすることは大事だと思いますし、私自身も優しくしてもらったときはありがたいです。しかし、お手伝いをしてあげるのと優しくするのは少し違うのではないかなと思います。健常者の方でも助けが必要なときはあってそんなときは手伝ってあげますよね。その方に嫌なことがあったら怒りますし、言いますよね。障害者も同じです。ただ手伝ってほしいことの数が多いだけ。嫌なことがあったら言っても良いと私は思います。

けんかしながらも助け合う、それが本当に分け隔てなく仲良くするということではないでしょうか。

発達障害の子配慮はわかりますが、いつも乱暴を受けている子は我慢するしかないのでしょうか?年中クラスで噛まれたり、押されて転んだり。発達障害があっても、身体は成長します。力も強くなります。噛む力だって強くなります。

私にとっては自分の子供をその子からどうやって守るかが大事です。

毎日叩かれたり、おもちゃを取られる方の子には納得のいかない説明ですよね。

とてもわかりやすい説明でした。うちの子は障害があるんですが、これからは私もこんな風に言える親になりたい。そして幼稚園に入園してもこんな風にいってくれたなぁーと保育士さんになんとなく注意?出来たらな…と思います

学童保育士です。同僚の保育士がある子の障害を周囲のこどもに説明するのに、その子は小さいこどもと同じだからと伝えているのにとても違和感がありました。この記事を読んで、苦手な部分が違うと伝えるほうが適切だと感じました。

この前帰りのバスで。車椅子に乗った方がいました。始発から乗るのですが、まず、どうやって乗るのか、どうやって車椅子を止めるのか、諸々気になった3歳息子。

あ!なんかに乗ってるね!何かな?病気とか怪我で歩けないんだよ。だから車輪がついてるイスに乗って移動するんだよ。

なんか納得のいってない3歳息子、質問攻め。あ、寝ちゃったね。あ、どこで降りるのかな?

色々と気になってたみたいなので、いろんな人がいるよ。目が見えない人もいれば、耳が聞こえないひともいるし、元気そうに見えても身体がきつい人もいるね。だから、そういう人を見かけたら、大丈夫ですか?手伝えることありますか?って聞いてみたらいいね。って。話しました。

また、療育施設に受診に行くことになったので、たまにですが、おもちゃのあるお部屋があるので連れて行ってます。

3歳の息子がいるのですが、保育園で発達障害のお友達のことを、「Aちゃんはいっつもご飯落とすんやで〜」や「いっつもたたいてくる」と言うようになり、少し他のお友達と違う印象をもっているようで、どのように説明したらよいか分からず参考にさせていただきました。

病気ということを言っていいのか迷い、やめておいてよかったです。

とても参考になりました。分け隔てなく誰とでも仲良く、困っているお友達には手助けできる子供になってほしいです。

私は先日来「障害理解」を2時間×2日教えて頂いてます。単なるAバンデの対応はこれ!という風に教えてもダメ、数が多く重複もしてる。子供からの教育は必要であるが、精神障がい者の「一般就労」が正式に認められたので、社会で「障害理解」という教育はいかに?悩んでます。

保育園や幼稚園で一緒に考えていくことはできても、小学校に入ったらできなくなると思います。本当は笑ったりバカにしたりしてはいけないと思いながらも、仲の良い友達が障害のある子を笑ったりバカにしていたら一緒になって笑ったりしてしまうかもしれません。そこの線引きが難しいと思います。

実際、小学校で発達障害の疑いのあるお友だちから暴力を受けました。子どもは暴力をふるったお友達をなんとなく他の子とは違うと受け入れていたようですが、痛い思いをしてからどう接して良いかわからなくなりました。暴力をふるってきたお友達の親から謝罪がありましたが、「この子はそういう子だから仕方ない。これからは気を付けますから!」の一点張りで痛い思いをした方の気持ちを理解しようとしてくれませんでした。

一般的には障害者は被害者に取られがちですが、もし障害者が加害者となったとき今後のお友達関係はどのようにしていくべきなのか、子どもにどう伝えていくのかわかりません。あの子はああいう子だから仕方ないで済ませられるのは大人です。被害を受けた子どもにはそこまで寛容に受け入れられるとは思えません。

大きくなってからの障害者への接し方、対処法を具体的に記述してほしいです。