「こども誰でも通園制度」を含む改正子育て支援法が成立 本当に誰でも通えるのか、保育士は足りるのか…試行自治体の懸念

港区の園では専属の保育士が見守る

港区の園は希望者多数…2枠に28人

ボールプールの中から、勢いよくボールを投げる八木紫優(しゆう)ちゃん(1歳1カ月)。4月から試行的事業を始めた東京都港区の区立伊皿子坂(いさらござか)保育園で、保育士の有田梨絵さんは「預かり当初は一生懸命泣いて、ずっと抱っこだった。最近、私のひざから下りて遊び、お友達に『(おもちゃを)どうぞ』もできるようになったんですよ」と感慨深げに話す。園では0歳クラスの2人が週2~3日、1日5~8時間通う。在園児と同室で過ごすが、専属保育士を1人置いている。

紫優ちゃんの母香奈さん(40)は、フリーランスのリポーターで「毎日仕事があるわけではないので、幼稚園に通うことを考えていた」という。ただ、「1歳を過ぎると児童館で知り合った子たちは保育園に入る。家で2人きりの時間以外に、お友達がいる環境に慣れてほしい」と制度の利用を申し込んだ。「初めての子育てなので、食事をうまく食べてくれないとか、不安になることが多い。両親は遠方なので頼れない中、安心感がある」と、保育園入園も考えるようになった。

ただ、希望しても利用できない人も多い。港区で実施する2園の利用者は、抽選で決まった。伊皿子坂保育園への応募は、定員2人に対し28人。もう一つの園では、定員35人と枠が多いが、それでも48人だった。

「上限は月10時間」拡大求める声

こども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを支え、孤立した育児を防ぐのが狙い。昨年度は、全国31自治体でモデル事業を実施した。2024年度からの試行的事業では、生後6カ月~3歳未満を対象に、月10時間を上限とするなどの条件で実施する。月10時間は、「1日中利用なら月1回」「1日2時間なら毎週」を想定する。

港区は、「子どもの育ちを支えるという目的を考えると10時間では足りない」として、受け入れられる人数は少ないが、独自の予算で1人約100時間に拡大した。ただ、担当者は「誰でも通園」とするには、「1人1人を手厚くするより、少ない時間でもより多くの子どもを受け入れた方がよいのか、国の考える需要と供給がまだ見えない」と懸念する。

笑顔を見せる機会が増えた紫優ちゃん

保育士の有田さんも「(上限10時間では)一時預かりに近く、ここまでの関係は築けない」と話す。

上限を巡っては、保護者や全国の政令市長からも拡大を求める声が上がり、加藤鮎子こども政策担当相は「月10時間以上を検討している」と表明。こども家庭庁は、2026年度までに内閣府令で定めるとしている。

保育士の配置基準と処遇の改善を

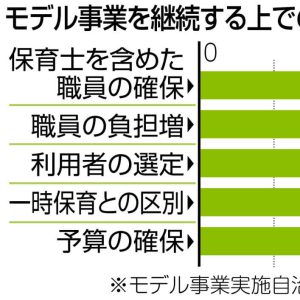

背景には、保育士不足などがある。昨年10月、東京新聞がモデル事業を実施した自治体に課題をアンケートすると、「保育士を含む職員不足」が9割。「職員の負担増」が8割に上った。このほか、利用者を公募するか要支援家庭を優先するか、在園児と同室保育か別室かなど、現場の戸惑いが見られた。制度の検討課題は山積している。

伊皿子坂保育園の森田理恵園長は、「親子と会える時間が短い中で、信頼関係をつくり、ほかにも必要とする制度はないか見極める。制度の目的が達成できるような専門性の高い保育士が対応する体制を整えてほしい」と指摘する。

制度を議論する分科会会長の秋田喜代美・学習院大学文学部教授は、「モデル事業を実施した園からは、離乳やおむつ外しなど、子の健康や自立に関する保護者の悩みに寄り添えて『やってよかった』という声が届いている」と評価。「配置基準や保育者の処遇改善と両輪で、試行的事業の中で、制度としてどこまで可能かを検証し、地域のニーズに合わせて拡大していくことが望ましい」と話す。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい