公園封鎖、遊具禁止にモヤモヤ コロナ対策…でも子どもの”遊ぶ権利”は守らなくていいの? すくすく編集チーム座談会

B:小学4年と中学生の母(40代)

C:小学2年と保育園児の母(30代)

D:小学生2人と保育園児の母(40代)

E:高校生と大学生の母(40代)

F:小学5年と保育園児の母(40代)

G:小学1年の父(40代)

H:小学6年と保育園児の母(30代)

I:小学2年と保育園児2人の母(30代)

「なんで遊べないの?」にどう答えたら…

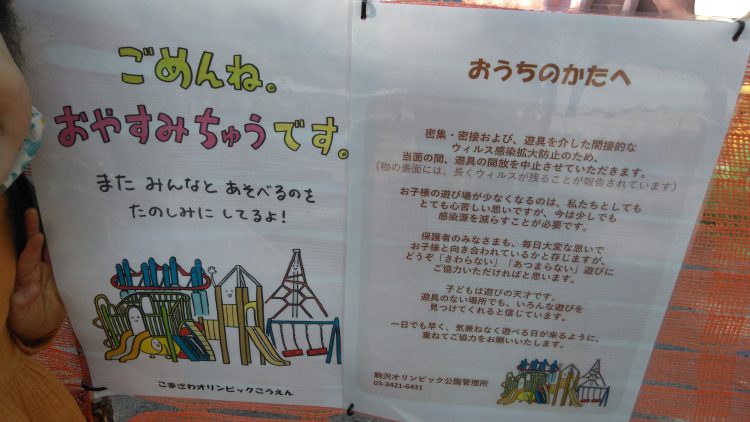

A 近所の都立駒沢公園に週末に娘たちをつれていったら、遊具エリアには入れなくなっていて、ブランコなども取り外されていました。子どもたち向けにも「ごめんね。おやすみちゅうです。」と張り紙がしてありましたが、ついに…となんともいえない切ない気持ちになりました。子どもが泣きそうな顔で「なんで遊べないの?」と聞いてくるたびに「遊具に触ると病気がうつるからだよ」と言えばいいのか、どう返答すればいいのか悩みます。

B 私の暮らすエリアで唯一といっていい体をのびのび動かせる広場も、知らずに訪れたら、利用禁止と張り紙されて、中に入ることもできなくなっていました。この広場は遊具はない、だだっ広い場所なのですが。

一律禁止は「大人が安心するため」では?

C このやり方でいいのか、モヤモヤした思いがあります。大人が安心するためにやっていることにしか思えなくて。親と折り合いが悪かったり、虐待を受けていたりといった家庭にいられない子どもたちはどこに行くのだろうとも思ってしまう。それに、大型の公園を閉鎖することで、逆に住宅街にあるような小さな公園に子どもたちが集まっちゃって、かえって危険なのでは…という気もします。

D 一律に禁止、とするのではなく、利用する子どもや保護者をもう少し信頼してほしい。そのために新しいルールが必要なら作ればいい。こういうときこそ、町内会とかPTAとかいつも「子どものため」と言っている人たちから、輪番で消毒したり見守りしたりしよう、という声が上がっても良さそうなのに。

B 学年ごとに入れ替え制にするとか、できる方法を考えた形跡がなく、いきなり門が閉められている、というのは思考停止な気はします。

そもそも「子どもの遊び」に社会が冷たい

E 知り合いのマンションでは、管理組合が「子どもさんが室内やバルコニーで走り回ったり、ボールをつくような騒音に困っているとの相談がありました。在宅勤務の会社もあり、騒音が気になる場合もあるので、お子さんの指導をお願いします」という内容の張り紙を出したそうです。子どもが自宅近くで縄跳びをしていたら、通りすがりに「家の中にいなきゃダメよ」といきなり言われたという話も聞きました。子どもが遊ぶことへの視線が冷たいと感じます。

C そうなんですよね。私もママ友たちとそういう話題になりました。子どもが公園で遊んでいると110番する人までいるとか。子どもにとって、特に幼児は遊ぶのが仕事。どうすれば感染を防ぎながら遊ばせてあげられるのかを考えるのが大人の仕事なのに。遊んでて「けしからん」と言うなら、働いている大人も「けしからん」ということだよね、と。

F 虐待などで家にいられない子への対応ができていないのはすごく問題だと思うけれど、ゴールデンウィークは都市部は遊具禁止にしないと、子どもが1カ所に集まっちゃうからやっぱりまずいかな、と思います。小さい子は他の子が来たらよけて次の場所で遊ぶっていうのはなかなかできないですよね。見守りもこの状況下でスタートする、というのも難しそう。

C 確かに、子どもたちがわーっと集まっているのを見て、怖くなるのは分からなくはないですよね。何かいい妥協策があればいいのだけれど…。

Zoomでなんとかつなぐ、友達とのかかわり

G 子どもにとって公園などでの遊びが大切なのは、体力や健康面だけじゃなくて、友達と一緒に過ごす、ということもあるんですよね。公園に行きにくい状態ですが、小1の息子は週末、卒園したばかりの友達4人とZoomをつないで、パソコンの前でスマホの「ポケモンGO」で遊んでましたよ。「バトルしよう!」「いいよ!」と大声を出して、楽しそうでした。そういう様子を見ていると、子どもから奪われている大きなものの一つは「友達との関わり」だよな、と。そこをどうするか、というメッセージが学校からも行政からも伝わってきません。

H 小学校6年生の息子の学校はZoomでクラスメートが勉強する姿をお互いに見ながら勉強する時間を設けています。静かに勉強する時間で、息子は10分で脱落していましたが…。このほか、週に1回、クラスごとに担任と子どもたちがZoomで話す時間があって、この時は友達の顔を見ながら近況を語りあっています。

A Zoomはみんな使っているんですね。小1の娘は友達とZoomをつないだままにして、おままごとしていました。最初は「どうやって遊ぶの?」と思ったけれど、1時間たっても飽きずに続けていて。しまいには、「ねんねの時間だから」とパジャマに着替えて寝室にこもって、友達と一緒にゲームをしながら寝るという遊びに(笑)。親のスマホを持たせっぱなしですが、こんなに楽しく遊べて親も楽なら、またやってもいいかな、と。

B 小学生の息子の少年野球チームでもZoomを使ったミーティングが数日前から始まって。久しぶりにチームメートの顔が映っているのを見るだけで息子はとってもうれしそうでした。親子だけで煮詰まりがちなところ、コーチから自主練習のアドバイスをもらったりするのも、子どもにとっては刺激になるようです。そういう家族以外の人とのつながりが、子どもだって恋しいですよね。

A 友達との関わりをオンラインで補えるというのはありがたいかも。イマドキですね。

横浜市の学校は「緊急受け入れ」先生も工夫

B 休校中の学校は4月に登校日が1日あったのと、先生から「元気ですか」という電話が一度あったけれど、親と話すだけで終わりでした。クラス替えで新しくなった先生との人間関係も築けないままです。

I 横浜市は留守番が難しい4年生までの子どもたちが学校で過ごせるようにする「緊急受け入れ」をしたり、校庭を開放したりしています。緊急受け入れを利用している家庭は少ないですが、2年生の娘は仲良しのお友達が来ているので喜んで行っています。あくまで臨時の受け入れなので勉強を教えたりはできないということで、先生たちがギターを弾いてくれたり、いつもとは違うことをしてくれているようです。楽しく過ごせるように考えてくれているんだなと感じます。先生も「子どもたちと関わることで気が晴れる」と話していました。

マスクをして離れた席に座り、自習する子どもたち=横浜市金沢区で

不安になるのは、見通しが示されないから

F 親も子も不安になるのは、休校、外出自粛、公園も気を付けて、とは言うけれど、今が感染拡大を防ぐためのどういう段階にあるのか、最短でもこのくらいまでは今の状況を続ける必要がある、こういう状態になれば、徐々に解除できる、という見通しを政府が全然示さないからですよね。

B もっと子どもに直接説明する、分かってもらおうとする、という姿勢も必要だと思います。デンマークのフレデリクセン首相は、休校を要請した後、当事者である子どもたち自身に直接語りかけるオンラインの会見を開いていました。「外で遊んでも大丈夫?」といった個別の質問にやさしい言葉で一つ一つ答えているのが、とてもいいなと思いました。

C 日本では子どもの権利が本当に軽視されているな、と感じる。こういうときだからこそ、子どもが遊んだり、学んだりする権利があっけなく奪われてしまうことに、大人の側がもう少し敏感になる必要があるのではないでしょうか。

◇子どもの居場所が奪われていいのか。子ども同士のつながりをどうやって保ったらいいのか。座談会の内容を識者の方に伝え、アドバイスをもらいました。

公園封鎖…子どもは外で遊んじゃダメ? 友達とつながるには? 識者からのアドバイス

◇子どもにとって「遊び」とは、今を生きることを肯定し「明日も生きたい」と希望を持つこと。遊ぶ機会が奪われがちな今、その意味をあらためて考えてみませんか。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

都内在住、6歳、4歳の子がいる母です。

家庭によって考え方や価値観が違うのは当たり前なんだって、自粛期間中よく思いました。子どもを1番に思っての行動というのは同じだし、早く事態が終息して欲しいという願いも同じ。敵対するんじゃなくて、「うちはこう考えてるけど、あなたはそうなんだね。」と自分もOK、相手もOKでいきたいなと思いました。どんな立場の人も、みんなできる範囲で最大限、頑張ってると思うから。

我が家は遊具のある公園はなるべく避け、人通りの少ない道をひたすら散歩させていました。

私はこの記事を読んだ時、少しホッとしました。公園で遊ぶ事が非難された自粛期間中、こんな風に子どもの遊ぶ権利を大事にする考え方があるんだ、と目から鱗が落ちるというか。

良かった、自分もそんな風に考えていいんだと許されたような気持ちです。

幼稚園児と乳児がいます。

この記事を読んで、子供が人の生死がかかるような一大事になんて気楽な意見なのかと、私は感じてしまいました。

日本は比較的に被害が少なく、気楽に考えてる方が多いと思います。公園公園と言うけれど他の遊びにはチャレンジしていらっしゃるのかな?と少し疑問です。勝手な意見ですが、声をあげる方ほど何も対策されてないような気がします。幼児でも小学校でも工夫すれば家の中でも汗だくになるくらい遊ぶことができます。確かに親は大変になるとは思います。

ですが、百分の1でも千分の1でも子供や祖父母が苦しむ可能性があるのに、「周りにはいないから大丈夫じゃない?」「縄跳びや外遊びならリスクは低い」で遊びに行くのはどうかと思います。たまたまかからなかっただけの話、リスクが0ではないのは事実です。ふとしたときに飛沫感染するかも、うっかり遊具に触れて感染するかも、何があるかわからないからみんなで自粛して終息させよう。ということではないのでしょうか?

それぞれの意見でバラバラの基準で行動してしまっては終息は難しいのではないでしょうか?

私の感覚としては安易に公園などに連れて行くことは、子供の命で病気にかかるか、かからないかの賭け事をする様に感じます。

我が家では子供にも正直に病気が流行っていて、大切な人が亡くなってしまうかもしれないからと伝えています。ほぼ庭や家での遊びばかりですが、祖母が亡くなったりしたら絶対に嫌だからと我慢してくれています。

もちろん、自粛警察のようなものには賛同できませんが、お互いのために少しでも早く終息するように少し我慢してみませんか?

また、公園で遊ぶ子供に厳しい!という討論と今の状況は大きく違うと感じました。その討論はまた別の時にするべきでは?

横浜市在住の方へ。あなたとお子さんにしてみれば、1か月ぶりです。公園は誰もが遊んでいい場所です。ただ、目の前に住んでいる住人からすると、絶えず人が来る状況なわけです。遊んでいる子のうち、この子はいつも、この子はたま、などといちいち認識していないと思います。

コロナを警戒してなのか、うるさいからなのか、苦情の原因はわかりませんが、あなたのお子さんが不自由を強いられているのと同様に、ご老人も自宅にいるしかない状況を強いられているわけです。子供にはない、老人ならではのストレスもあるかもしれない。

自宅からはどこにも逃れようがないでしょう?リラックスできるはずの自宅で、イライラさせられるのは、苦痛だと思いますよ。あなたは、他人のエリアに来て遊ばせ、帰ればいいけれど、来られる方は迷惑なこともあると思います。相手の状況は、考えてみましたか?

かと言って、遊べないのでは、今度はお子さんだけが100%我慢することになり、それも違う気がします。何が気に入らないのか聞いて、感染リスクが問題なら、マスク着用、距離を取る等して、たまだし短時間だからと説明する。音の問題なら、気をつけて、短時間にすると説明する。譲り合ってうまくいくといいですね。

横浜市在住です。緊急事態宣言が解除されていく中、横浜市は感染者数は基準に満たず、まだ緊急事態宣言中です。学校再開の目処もたっていません。

ずっと外出を控えていましたが、昨日久しぶりに公園にいきました。友達に久しぶりに会い、公園で大縄跳びをして楽しく遊んでました。そこへ女性のお年寄が近づいてきて、(目の前のマンション)ここの住人ではないのに、なぜ遊んでいるのかと叱られました。

公園で遊ぶのは1ヶ月ぶりです。しかも公園は住人しか使用できないわけではありませんし、毎日長時間複数でいるわけではありません。1ヶ月ぶりです。コロナで警戒している中とはいえ、子供達は必要以上に無理を強いられてる上、大人が子供遊びたい気持ちに寄り添えない環境ってどうなんだろうと思いました。

そのご老人は、その後すぐマンションの管理人さんに苦情を長い時間話をされていました。その長い時間、近距離で話し続ける方が感染リスクは高く迷惑な行為ではないかと思います。どうして、年寄の理不尽な苦情に子供が我慢を強いられてるのでしょうか?みんな子供の時代があり、あそび、見守られながら生きてきたはずだと思うのですが。

中学・小学生の子どもは、いままで放課後に過ごしていた場所、学校の校庭、公園、児童館、図書館が全部使用禁止になりました。もう2か月近く、友達と遊ぶことも外出することも我慢して、8割どころか、家族以外の人との交流がほぼなくなりました。

様々な経験・人との関わりを学ぶ時期に、生身の人との交流、人と何かをする経験ができないのが心配です。ネットの交流からでは学べないことも多い気がします。

公園や校庭の利用、3密に配慮しながら、短時間や少人数などのルールを決めたり、何か工夫をしながらできないものでしょうか。

コメントありがとうございます。全くそんな意図はありません。できない人が悪いはずありません。言葉尻を云々しても仕方ないので失礼いたします。様々な意見を交換できるこのような場があるのは素晴らしいと思いましたし、子育て支援に行かしてゆきたいと思い、お邪魔いたしました。とても参考になりました。

出来る人というよりも、やりたい人がやればいい。まるで出来ない人が悪いみたいな言い方はやめた方がいいと思います。

ステイホームと言われている時に公園で密集して遊んでる子をリスペクト出来ません。

そうですね。できる人ができることをしていくしかないのでしょうね。文句ではなく行動。でもリスペクトが大事。見守りたいおばさんも、できることをしてゆくつもりです。

こういうときこそ、座談会の編集チームのみなさんや、いつも「子供のため」と言っている人たちが、それぞれ自分の地元で、輪番で消毒したり見守りしたりしよう、という声を上げて活動すればいいのでは?

自分ではなにも行動しないで、行政への不満やあたたかく見守りましょうとかの精神論を言っていてもなにも変わりません。

東京在住、小学生と保育園児あわせて3人を育てています。最近転居したため友達や知り合いもおらず、子供たちは長期間親以外と関わることができず相当ストレスがたまり、イライラやけんかが増えています。両親の仕事は変わらずあるため、日中は子供の相手をし、自宅で睡眠時間を削って働いていてフラフラです。公園の遊具も使えなくなり、自宅やバルコニーで常識的な範囲で遊んでいても声や音がうるさいとの苦情が何度もあり、もうおかしくなりそうです。現在の居住地は高齢の方が多く、もともと静かな環境なのだとは思いますが、そこまで子供を迷惑扱いされると思いませんでした。昔は地域の子供の数が今よりずっと多かったし家屋の防音もなかったと思いますが、子供の声が騒音として問題になっていたのでしょうか?誰もが辛さや苛立ちを感じていることは理解しておりますが、それを普通に遊んでいる子供にまで向けないで欲しいです。子供の非行や迷惑行為は地域で全力で防止しましょう。でも、子供が楽しく遊ぶ声が聞こえない地域の将来は無いと思います。

東京在住です。息子は小学三年生です。我が家も公園の目の前です。しかも小学校も目の前です。

保育園や幼稚園も近いので、午前中は保育園児のお散歩コースの遊び場。14時過ぎると幼稚園児たちが。15時過ぎると小学生達が遊んでました。朝から晩までそれなりに五月蠅かったです(笑)。それでもまぁ微笑ましい感じでした。

ですが今は一変しました。親子でお散歩しに来る小さい子は良いと思います。小学生以上のまともな家庭の子は恐らく家でステイホームしています。

問題児達はテニスコート一面分も無い、住宅に囲まれた公園でサッカー始めます。公園のフェンスにガシャンガシャンぶつかる音、ボールの跳ねる音、奇声。他の子達が居ないのをいいことに何時間もやり放題なのです。勿論、住宅密集地なのでボール遊びは禁止の公園です。

以前は小さい子から大きい子まで密集して遊んでいましたし、そんな暴挙は出来ませんでしたが、今公園で遊んでいる様な子はそういった子達なのです。自分達だけならルールを破って良いと考える様な。「親の顔が見てみたい」とはこういう状況だなぁと。

公園でもルールを守ってるなら遊んでも問題無いと思います。ステイホームの意味も分からない家庭の子がルール等分かるはずもなく。ある意味「可哀想な子供」かもしれませんね。

温かい目で子どもたちを見守りたいおばさんです。

息子は二人とも成人しています。今、自分が子育て真最中だったら?と想像すると身が縮まる思いです。未知の病気の感染への怖れだけでも心配なのに、学校は長期的に休みになり、友だちと会ってはいけない、外でも存分に遊べないなんて。子どもは遊ぶのが仕事、つまり遊びは子どもにとって必要なこと。なのに、非常事態とは言え、学校だけでなく、図書館も公民館も閉館になり、公園の遊具が使用不可になったり、子どもたちの遊びや行動はどんどん狭められています。家の中の狭い空間でずっと遊ぶのは難しいことです。

短時間の散歩、少人数での遊びはOKと言われています。各家庭がそれなりに努力しても、閉鎖される場所が多いと、結局、大人数が集まることになってしまいますよね。公園での子どもたちの大きな声、親同士のおしゃべりが気になる方、親たちのマナーに厳しい目を向ける方もいるようですが、こんな時だからこそ少し寛容になっていただきたい。周囲の厳しい目に追い詰められると、親のストレスは全て子どもに向いてしまいます。家庭内の虐待にもつながりかねません。あたたかい目で見守りましょうよと言いたい。私も子育て中、ご近所の様々な方に支えられました。やんちゃな息子たちでしたが、知らない方々の温かい目がどんなに心強かったことか。

もちろん、今は、誰もが我慢しなければならない厳しい状況です。つらいのは大人も同じです。コロナという病気の実態が分からないし、政府や公的機関の対処に不満がある人も多いでしょうし、補償もスピーディに進めてもらいたいし、文句はたくさんある。でも、大人はそれを訴えることができるし、選挙権もある。

でも、子どもには罪も責任もありません。子どもたちは大人たちが決めたルールの中で生きるしかない。だからこそ子どもの暮らしや権利はもっと優先的に考慮されてよいのではないでしょうか。不自由な環境にあっても大人には問題に対処できる知恵と経験が子どもよりははるかにあるはずです。

当たり前のことですが、子どもはこれからの社会を作ってゆく大事な宝です。命を守ることはもちろん、一番、大事ですが、子どもたちがコロナのことでトラウマを抱えることは避けなければなりません。誰もがかつては子どもだったはず。子育てや教育を支える温かい視点が大切ではないでしょうか。

大学生二人の母です。私宛に投稿下さった方へ。

とても理性的に行動されている方とお見受けしました。様々な視点から、賛成です。私が言いたかったのは、子供の権利という一方向にのみ捕われないで欲しいということなので。

書きましたように、家族で短時間楽しむことは必要だし、許容範囲です。ですが、公園の目の前に住んでいて、朝から日が暮れるまで大人数の子供の声が聞こえてくるのは、外出自粛で自宅にいるしかなく、しかも仕事もする身としては、苦痛でしかありません。気持ちのいい季節に窓も開けられません。騒音です。

通常であれば、学校の時間は静かに過ごせたし、放課後は騒音を避けるべく、外に出るなり、工夫ができました。ですが、今は非常事態。小さな子連れも気を遣う、いない家庭も妥協する。ではないでしょうか? それから、公園が近くにない家庭、目の前の家庭では、意識が全く異なると思います。繰り返しますが、あくまで「大人数、長時間」と、他人への配慮(音、感染リスク)をしない親の利己的な態度に苛立つだけです。

なぜ遊具全面禁止か。子供が複数いれば必ず密集するし、接触があるからです。あなたのような、よくできた親だけではないからです。

それと、この状況でかわいそうなのは、小さな子だけではありません。大きな子には大きな子の、さらに深刻な悩みがあります。周囲からの話では、留学中止、実習中止、受験生は勉強環境が整わない、スポーツの大会中止、就活しにくい、バイトできない、地方の下宿の問題、などなど。

みんなが我慢するしかない時期、子供だけが被害者みたいに考えてほしくないです。

「大学生二人の母」さんへ。おっしゃること、わからなくもありません。小さい子供が二人いますが、感染が恐いので日中、公園の遊具はほとんど使わないようにしています。ただ、ずっと家に閉じ込めてもおけないので、基本散歩のみ、たまに晴れた日の早朝6時頃から公園に行き、1時間程度遊ばせるなどしてきました。使う遊具は前後に消毒もしてきました。しかし私の住む自治体でも遊具や公園使用が全面禁止となり、「子供はそもそも出歩くな」という圧を感じます。親だって、感染の危険性を考え、対策を取りながらいかに子供の体力気力→ひいては免疫力を落とさないかを考えています。遊具に数十人の子が群がるのは論外ですが。

騒音について。子供の遊ぶ声は騒音でしょうか。もちろん自粛ストレスからそう考える方もいらっしゃるでしょう。しかしそれが正義とすれば、子供は声を出してはならぬということになってしまいますが…。とても悲しいご意見です。私自身は独身のときから、一時期うつ病を患ったときでも子供の声を騒音と感じたことはないのでそう思うのかもしれませんが。

貴方様の投稿には、いわゆる自粛ポリスの論調を感じます。私自身は子供を散歩させる以外はスーパーは月に2度のみ、他はいっさい出歩かずと決めていますが(かなり神経質だと自認しています)、そんな私でも、他人を攻撃せずにはいられないピリピリした感じが恐く感じます。

公園内が密にならないよう交通整理を行う等々、できることはたくさんあります。子供が一歩外に出ることさえ許されない環境が、免疫力を著しく低下させ、休校が解かれたときに大クラスターが発生することを懸念しています。

どうか、様々な視点から物事を見ていただけますよう お願い申し上げます。

子供の権利、子供の権利。今最優先課題は、コロナの克服ですよね?

大学生2人の母です。どうやったら感染するのかを個人が知り、それを避けるべく行動するのが本来ですよね。でも、規制されないと行動できないから、規制があるわけです。

お聞きしたいのは2点。まず、感染のリスクについて。不特定多数が触る遊具で、友達と遊ばせて、感染リスクを冒してまで遊ばせたいのですか?別の他人に感染させるリスクは考えないのですか?重症者が出ても、平気ですか?感染させてしまった経路がはっきりした場合、それが公になる恐ろしさは想像しませんか?

長時間特定の人たちが公園を独占する、これは自己中心的ではないですか?

徹底的に我慢した方が、かえって早く収束するとは考えないですか?

次に、騒音。家族で短時間楽しむことは必要だし、許容範囲。ですが、自粛をまじめに守ってほぼ自宅にいる、そんな人たちが、大勢の子供の声に煩わされなければならないのでしょうか?

子供の権利を主張するのなら、具体策を手に行政に働きかけるなどされてはいかがですか。その際、上記のような配慮も忘れずにお願いします。

特にツバの交換でしか感染は起こらないと書かれてる方いますが、それ断言できるんでしょうか? 物を触ってもうつるから、ドアノブや手すりの消毒をしろといわれてるんですよね。新型ウイルスのことはわからないことも多いのに、無知→ヒステリーみたいな決めつけはどうなの?記事にもコメントにも「私たちは理解してるけど、わかってない人たちが思考停止しててダメ」みたいな上から目線を感じて、すごく嫌な気分になりました。

コロナ騒ぎになってから、不安の度合も、自粛についての考え方も、ママ友の間で色々違いがあることを感じています。それぞれに理由があって、どれが正解で誰が間違いとは言えないと思います。

私自身は公園の遊具などはすごく不安があるし、お友達に会えば2メートルの距離を守らせることは大変だし、公園の封鎖はある程度仕方ないと思います。ルールを作ってとかいっても、それに無頓着な親子もいますし。

前に、保育士さん達の「登園自粛をお願いしてもなんだかんだ理由をつけて聞き入れてもらえない、早く休園にしてほしい」という悲鳴の記事が出てましたが、あれと同じでコロナを他人事のように考えている人たちがいる限り、行政が悪いとばかりは言えない気がします。

まず、行政に言いたい。ふざけるな。と、

公園という自由なのびのびとした場所に、いきなり、封鎖する行為は、腹が立つし

増してや、子供の権利だけでなく、大人の権利も奪ってる気がしてならない。

もともと、公園という場所は、老若男女問わず自由に来たりする事ができる場所なのにそこで有無も言わせず、問答無用で封鎖した行政は頭にくるとしか言いようがない。まず先にやることがあるのではないでしょうか?我ら一般庶民にやる策は、早く実行して、いまの社会の我らの見えない巨悪は、放置したままの国になったのかな?と思いますね。コロナが流行する前のとある旅行船のこと知ってますよ。私は。私はまた、アビガンというコロナの特効薬があるのを知ってますよ。いまの巨悪の放置したままの社会を、これは反映してます。そう、我ら一般庶民にたいするモラルの押し付けと厳罰の強化ですね。

腹立たしい限りです。そして、この記事に出てくる子持ちの親方々のお気持ちを、お察しします。

子供にとって必要な環境が奪われて。外で遊んでいたら通報されて。学校からは、子供の不必要な接触はしないようにとメールがきて。。。こんなのどうかしてると感じていました。もちろん、人の命を守るためです。

こんな時代のせいでしょうか。。。

年長児の母です。私は子供は太陽の下で遊ぶ事が仕事と思っているので、人の少ない公園を狙って行っています。遊んだら手洗いもさせているし、マスクもさせています。ただ段々と近所の目が冷たくなってきました。特に高齢の方です。遊具使用禁止になってからは、ママ友も公園へ行くなんて危険なのに有り得ないと言い出すようになりました。使用禁止になる前の週まで公園に行っていたのに。

このままだと子供達は身体的、精神的に潰れてしまいます。ママ友の子供さんは二週間外出自粛したら、下痢をし続けたそうです。そこで夕方に少しだけお散歩したら、元気になりました。

なぜ大人はジョギングをし、パチンコに行き、高齢者は喫茶店で談笑しているのが許されて、子供は学ぶ権利も、友人との接触も、公園で遊ぶ権利も奪われるのでしょうか?なぜ声をあげることの出来ない子供にばかりしわ寄せがいくのでしょうか。虐待で家にいれない子供は、公園で遊べなくなったらどこに逃げればいいのですか?

今回の記事をきっかけに、みんな冷静さを取り戻してほしいです。

行政は、苦情一つ一つに丁寧に対応しすぎです。以前、何らかの話し合いがあったとき、それじゃあ言った者勝ちじゃないですか!と言ったら、そうなんですよねー(´Д` )って言われたことあります!

公務員から熱意を奪い、自ら考えないロボットにしたのはマスゴミと私ら国民です!

(2020/05/02 22:31 “見出しにある「遊ぶ権利」……” の追記です。)

ある地方での感染者へのヒステリー反応の記事など他紙で読み、「無知」→「恐怖」→「攻撃」の三段活用が共通の背景にあることをますます確信しました。こちらの座談会の件ではまだ「攻撃」までエスカレートしておらず不幸中の幸いですが、根っこは一緒だと思います。昨夜投稿後に気づいたのですが座談会メンバーの方は「編集チームのメンバー」さんだったのですね。道理で、感染リスク等について理解されている方ばかりで、ゆえに現状が「理不尽な規制」「過剰な自粛」としか映らない(私もです)はずですが、規制を求める側の論理を理解した上で、ギャップを埋める努力が必要だと気付きました。それには「感染の仕組みなど、正しい知識を繰り返し伝え、『無知』『恐怖』を取り除く」ことが一つの鍵だと思います。昨夜の投稿で「メディア」の語が抜けていましたが、まさにメディアの能くするところでしょう。「唾液を受け止めなければうつらない」「すれ違っただけではうつらない」というレベルでの啓蒙を理解が広まるまで続けることで、遊び場問題も、感染者へのヒステリー反応も改善が得られると考えます。いまの方には想像つかないかも知れませんが、80年代にAIDSの流行が起きたとき、「キスだけではうつりません」「蚊は媒介しません」といった広報記事を新聞でも読んだ記憶があります。周囲でパニック反応が起きた記憶はないのですが、「蚊が伝染させる」的な不安が広がったり、関係あるとみなされた集団への差別的反応を防ぐ意図があったのかも知れませね。と、いうことで、東京新聞さんにも「コロナ感染の仕組み」「これをしなければうつらない」の啓蒙、何なら「わかっていない人に何か言われたとき読んで!と渡せる知識カード」的な企画をお願いしたいと考えます(提案)。

見出しにある「遊ぶ権利」から入ると、権利に固執して感染してもたぶん誰も幸せにはならないので、ちょっと脇に置いて、「感染のリスクが高いか低いかゼロに近いか」で議論しませんか。で、現在、感染のメカニズムに無知な人ほど無駄に恐怖を感じ、他者に八つ当たりに近い干渉をする傾向があると感じて憂慮しています(最たる例が「自粛警察」)。

こちらの記事ではなわ飛びで「家の中にいなきゃダメよ」がまず近い。この記事を読んでいる方には説明不要でしょうが、家から一歩出るとウイルスが空中に蔓延しているわけではなく、人と人との接触、特にツバの交換でしか感染はほぼ起きないわけです。なわ飛びはなわの回転半径は他者との距離を置くわけでむしろ安全な部類の遊びではないでしょうか、と理解していれば言ってくる人はいなくなりますよね。

広い公園は皆さんおっしゃる通りで、世田谷区などで「すいている時間・場所を選んで利用しましょう、混雑していたらやめましょう」といった形で告知していますが、それが守れれば感染リスクはゼロに近いと考えます。遊具はたしかに感染者なり手にウイルスがついている人の接触や、Fさんの言う集中が生じるなど微妙かも知れませんが。

結局、日本のあらゆる大人が感染の仕組みを正しく知るまで行政なり専門家なりが啓蒙を徹底することがこの問題でも必要かつ十分な条件のように思います。正しく知ればいたずらに「外遊びはダメ」とはなりませんし(子どもの遊び全般に冷淡な問題はまた別ですが)、逆に正しく知らない限りいくら理を説いても「危ないから禁止」から逃れられないでしょうから。

今回お集りの皆さんにはほぼ全面的に共感しています。「思考停止」恥じるべし。この記事が実を結んで世の中が理解の方向に進むよう祈ります。

親が働いていれば、保育園や学童にいって友達とあそんでいましたが、親が働いていない幼稚園児や小学生は3月からすでに2ヶ月以上家族以外の関わりがほとんどない中、狭い室内で過ごしているんです。

外で家族だけで遊んでいても、周囲の視線が気になります。

オンラインでといわれても、親同士が親しくなければ繋がれませんし、幼稚園児なんてよほどべったり仲良しでなければ、オンラインでやりとりを学ぶことはできません。

そうそうに子供達だけに活動制限を求めて、大人は3月中はほとんど変わらず生活。そして広がり続けた感染。その間に取られていなかった医療支援等の対策。子供に我慢させただけ!もう限界です。

将来の日本を支える子供たちに何が必要で、そのための遊びや教育について、もっと本気で大人が、マスコミが、政治家が、考え、環境を整えるべきだと思います。

だいたい、あらゆる屋外施設を閉鎖するから、残った公園に集中するんです。大きな運動場や広場や校庭などを解放し、一時間入れ替え制などにすれば、人が分散して密が避けられるのでは?クラスター対策で連絡先の登録、同居者以外の集まり禁止、手洗いの徹底とかルールをつくればよい。

埼玉に住んでいます。子供の権利が抑圧されてるに賛同します。すぐ隣の市の公園の遊具は使用禁止になり、とうとう近くまで来たかぁと、なんとも言えない気持ちになりました。大型公園を閉めるのも私は反対です。小さな公園に密集させるだけです。管理する側は使い方を考えたり、クレーム対応するより、楽だからじゃあ閉めてしまおうと簡単な方法に乱暴に流れていると思います。

私も子は学童の密集した室内にいるので、屋外の遊具禁止なんてちゃんちゃらおかしいです。図書館も全面禁止になり、本は全て図書館だのみだったので、困ってます。予約貸出くらい可能だと思います。

オンラインでコミュニケーションや勉強をあちこちで言われますが、インターネットの無い家にはそれを言われると辛いです。もう責められている気になってきます。