「学童野球の親の負担が重すぎる」に反響続々 練習付き添い、お茶当番、車で送迎…一切なくしたチームも

座間ひまわり野球倶楽部代表の榊原貴之さん(奥)は「大人も子どもも楽しいと感じられるようにしたい」という=川崎市中原区で

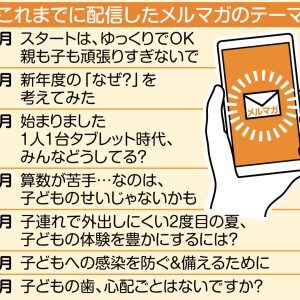

古泉さんの子育て日記に共感と提案

親の負担が重すぎることが理由で、小学生の息子が入っていた学童野球チームを辞めざるを得なかった-。漫画家の古泉智浩さんが東京すくすくで連載する「子育て日記」で、こんな経緯を書いたところ、共感や提案など約50件のさまざまな意見が届いた。読者の声を紹介し、子どものスポーツと保護者の関わりについて考えた。

「まさに今の私。息子の野球がつらい」

古泉さんは今年4月の子育て日記で、小学3年の養子うーちゃんが昨秋から活動してきた野球チームを辞めたことを報告。練習時間が長く、親が一日中グラウンドにいなくてはならない雰囲気があったり、レクリエーション係を担わされて夏合宿に参加せざるを得なかったりと負担が重く、自分たち夫婦がついていけなくなったとし、うーちゃんに対して「申し訳ない思いでいっぱい」とつづった。

「まさに今の私です。息子の野球がつらくてつらくて苦しいです」。こう気持ちを打ち明けるのは30代の女性。熱心な母親たちを見ると申し訳なさを感じるが、「母の役割、母のコミュニティーが苦痛。育休中だが、野球に行きたくないので仕事への復帰を早めることも考えている」という。

「当番はない」と聞いたのに…話が違う

小学4年の男児を育てるシングルマザーの女性も「共感しかない」と感想を寄せた。道具やユニホームを譲ってもらえることになり、「親の当番はない」という話を聞いたため入団したが、やはり当番はあり、練習時間が予定を2時間も超えてしまうことも。保護者の親睦会への参加を断ったことがチーム内で問題視され、「居心地が悪い」と感じている。

「子どものやりたい気持ちに応えたい思いはある。ただ、(親の)苦手な気持ちを押し殺してまでこの生活を続けることが正解なのか…。このままでは、親が精神的に参ってしまいます」

「成長も見えるし、大変だけど幸せ」

一方、50代の女性は「親が頑張って参加する分、子どもと苦楽を共にでき、成長も見えるし、大変だけど幸せだと思います」とコメント。「でも、できない家庭を責めたり、強要したりはしないであげてほしい」と訴える。

かつて息子が学童野球をやっていたという60代の女性からは、「子どもに協力するのは数年だけ。親が子どものために一生懸命協力、努力しているのを見せるのも大事。父親が苦手なことを頑張っているのを見たら、その気持ちは子どもに絶対通じます」とのアドバイスもあった。

チームにとって、一番つらいことは?

練習の見守り、会場までの車の送迎、監督やコーチ、選手の飲料の準備など親に求められる役割は多い。

「親が必ず何かの係を担わなければならない仕組みのチームであれば正直、古泉さんには合わないと思います」と書いたのは40代男性。「ただ昨今、野球に限らず親の負担を減らす動きがかなり増えてきて、ほぼなくしているチームが増えています。でないと、古泉さんのように辞めてしまう家庭がある。それはチームにとっては一番つらいことなんです」

古泉さん親子はチームを辞めた後、野球教室や地元以外の子も受け入れているチームなど複数の体験練習に参加。自宅から少し離れた地域のチームに入り、親も子も前向きに活動に参加している様子を5月の子育て日記でつづっている。

親の手伝い一切なし!「座間ひまわり野球倶楽部」はこんなチーム

座間ひまわり野球倶楽部の練習風景

「監督やコーチのため」の風習なくそう

30代から市内で野球教室を開き、今は神奈川県内の高校でも外部コーチとして指導する榊原さん。「技術を教えるだけではなく、試合の楽しみも感じてほしい」と考え、5年前にひまわり野球倶楽部の小学生チームを立ち上げた。

その後、中学生や就学前の子どもたちにも対象を拡大。月4回ほど土曜か日曜に半日練習するほか、チームの子だけでなく野球に興味がある子ならだれでも参加できる平日放課後の活動日も月に2回ほど設けている。まだ人数は少ないが、近隣の他の野球チームに声をかけ、集まった子どもたちをチームに分けて対戦する大会なども開く。

「学童野球では、保護者が車出しやお茶当番、イベントの企画などをするものという固定観念で、大きな負担が当たり前になっていることにモヤモヤしている人は多い」。榊原さんのチームでは、指導料や必要経費を賄うために月8000円(小学生)を徴収し、親の手伝いは一切求めない。

「大人がすべきことは野球ができる環境づくりと安全管理。特に監督やコーチのために何かしなくてはならないといった風習は、なくすべきでは」

小学5年の息子がチームで活動する賀沢(かざわ)勇介さん(40)は「地域のチームをいくつか見学し、息子が『ここでやりたい』と言ったので決めた。保護者同士の関係性も良くありがたい」と感じている。

「野球が好き、やってみたい、という子どもたちが諦めることなく、輝ける場所を選べるのがベスト。既存のチームとはまったく違った自分たちのような取り組みも各地に広がれば」と榊原さん。「大人も子どもも楽しいと感じられるチームでありたい」

連盟が今月通知「強制や同調圧力が起こらないように」

各地の学童野球チームを統括する全日本軟式野球連盟(東京)は今月、全国の支部に対し、チーム活動への保護者の協力を強制することがないよう求める通知を出した。

通知では、父母会の設置や保護者のサポートを求めることは各チームの任意とした上で、「強制や同調圧力のようなことが起こらないように配慮してください」と求めている。

保護者参加に関する注意点として、「伝統のあるチームであっても『ずっとこうやっている』『うちのチームはこうなんだ』と決めつけない」「(保護者が)役を担わないと子どもが(試合に)使ってもらえないなどの誤解を生まないことは大切」などと伝えている。

小林三郎専務理事は「積極的に関わりたい保護者もいれば、そうでない家庭、そうできない家庭もある。そのことでチームに居づらくなるということがあってはならない」と指摘。「チームを運営する代表者や指導者の意識改革が必要だ」と強調する。

全日本軟式野球連盟の小林三郎専務理事

連盟は選手の引き抜きなどを防ぐため、所属チームに対し、年度内に選手がチームを移ることを禁じている。ただ、入ってみて保護者の負担や指導者によるハラスメントなど「特別な理由」がある場合には移動も認められる。この点も周知徹底するため、昨年度、規定に明文化した。

連盟によると、2022年度の全国の学童野球チーム数は、10年前より4000減り約9800で、初めて1万を切った。小林さんは「指導方法や費用面、チーム運営などさまざまな課題がある。野球以外にもいろいろなスポーツがあり、子どもたちに選択肢があることが大切。その中で、野球を選んでもらえる環境をつくっていきたい」と話す。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

あくまでボランティアなので、「負担」と思うならやらなければいいだけの事だと思う。

私は「負担」より「子供の為」と言う気持ちの方が大きいので、子供が望むなら土日潰れても構わないと思ってチームに入れています。入団時に土日はほぼ野球となると聞いていたので親子でその覚悟で入りました。

審判やりたくない。会場設営行きたくない。車出したくない。一向に構わないと思う。

しかし、上記の事を言う家庭には、監督への文句、起用方法、練習方法、ボランティア審判への文句等、子供が聞いているところで言う親御さんを目にしてきました。やりたくないのに文句は言うのは我儘でしかない。

子供のやりたい事にボランティアでお手伝いして下さっている監督、コーチ、そのほかの親御さんに常日頃感謝しております。

スポ少の野球チームに子供を所属させています。

毎週、土日祝はほぼ試合が組まれていて、各家庭からの車出し、審判の協力、お父さんコーチ、お母さんのスコアラー、見守りなど、がっちり各家庭の負担があります。土日祝が全て潰れます。

他の兄弟の面倒をみて、家事、ご飯作りなど大変なので、野球の手伝いは休みたいと言うと、監督は「僕もご飯作りますよ」「みんな同じですから」のような言い草で、大変なのはあなただけではない、ような同調圧力をかけてきます。

子供はスタメンで主軸になっているので、できるだけ子供の力になってあげたいのは親心ですが、かなり精神的に苦しいです。

ボランティアで成り立っているチームは、慢性的に人が足りないのでこのようになるのだと思います。お金と時間に余裕がある家庭は、月謝が高くても、専属の指導者の居るチームに入ったほうがいいですよ。

現在息子がシニアリーグに所属して毎週末送迎1時間半を使って父母手伝いをしています。

家から近くにもシニアリーグはあるのですが、息子がこのチームで野球をやりたい!との事で通うことを決めましたが、父母会の内輪から拘束されることが多いし、1学年上父母からの圧力が強くて仕事を休みながらしたり不満が上がって来ているところに、世間で話題になっており野球人口が減っている。

私も悩んできましたが、シンプルに子供達が集まってきて指導者がボランティア感覚で指揮を取っていただき、父母が少しでもやりやすく上達ができる環境作りをして、その集合体が強いチームを作るんだろうと腑に落ちました。塾のように責任所在をはっきりとさせてしまえばいいと思いますが、慶應義塾のようにお金待ちが集まるチームが強くなるのは当たり前で、でもやっぱり人間は手作りで泥臭く貧乏でも本を読み勉学に励んできた集団を日本人は愛するのだと思いました。

これからは自分の心に息子達が野球をやれる環境作りのため、また周囲の方々恩返しのためにも汗をかかないといけないのだろう!と思うようになり、いい年した40歳後半のオジサンも毎週末自分を成長させられるように努力していかないといけないのだろうと思うようになって来ました。

何とか大変そうな面倒くさいことからやらずに誰かがやってくれることは楽になると思ってしまいますが、逃げていてもまたそのヒヤヒヤする場面に直面しなくてはいけません。そのような場面になってもヒヤヒヤしないようになるには、やってしまって失敗しながら心の解放をやって行った方が清々しくなると思います。

僕の逃げていることは主審を引き受けることです(^◇^;) この先頼まれても気楽に引き受けられるようになりたいと思います。

野球が好きな子は多いはずです。テレビで見て感動して終わっていないで、行動をしてもっともっと野球が好きになって行った方が人生は豊かになります。最初の失敗は緊張するとは思わずにやって行くうちに楽しくなっていけば良いのではないかと思います。お母さん方もサポート大変ですが、男共は言葉で出しませんが感謝しています。

野球ではありませんが、あるクラブに小2の娘が所属しています。

説明時には聞かされなかった、自分の子が出ない大会にも応援は強制参加。練習は月20時間+αと聞かされていたのに、夏休みは80時間近くありました(時間数に応じてもちろん費用負担は増加)。大会の衣装は自作(しかも、大会に出られるかどうかわからないという話以降、まったく話しはしていただけず、大会1ヶ月前になって、もちろん衣装つくってますよね?と。。)

大会前は、熱があって休ませたら、大会前は休ませないで!と怒られ。親のストレスと負担がつらいです。娘はやめたくない、楽しいと言っていますが、つらいですね。

過去にサッカークラブで所属してましたが移動は主に自転車、若しくは電車移動でしたね、基本現地集合現地解散が当たり前でしたので、都内だとそれがほとんどかと。

お茶当番なんてのは1度もありませんでしたし、おやつの配布なんてのも1度もありませんでした。

夏場にスイカの差し入れやスポーツドリンクの差し入れ、キャンプがあったり、冬にはクリスマス会にビンゴ大会があるだけで、それ以外は特に何も無く、飲み物は全部個人で持ってくる。軽食が必要であれば個人で持ってくる。10年以上前の話ですがそれが当たり前でしたね。

まさに今の我が家の状況です。

車出しはなし、練習も終わり頃に少し見にくるくらいでいい、土日祝の練習も週1でいいと言われ入部したのに、実際は車出しあり、練習も朝から観に来れないのか責められ、週1の練習だと試合に出させてもらえないと脅され、コーチと保護者の会には月1必ず出るように言われ、車出さないなら他の仕事を他の親より多くやればいいと言われました。

入ったばかりなのに、他の親に自分から積極的に話しかけないとダメだと叱られました。

子どもは野球が好き。親としても続けさせてあげたい。でも自分の心と体が持たない。辛いです。

お父さんコーチ、お母さん見守りで支えられているチームで活動しています。

運営費とか人件費とされる部分をお金で解決するか、親が動いてカバーするかの問題ではないのですか?お金取られてさらに手伝いが求められるなら大変ですよね。取材をされたチーム8,000円で役割なしですか。それくらいかかりますよね。まるっとプロにお願いするなら安いくらいですかね?相場がわかりませんが。

うちのチームは土日の練習で、毎回子供におやつが配られて月2000円です。おやつを買う当番が各家庭月に2回くらいありますが、負担という人はいないかな?

車出しは立候補制ですが、正直ほぼ固定されています。コーチも父ばかりで立候補制。野球経験者は監督含め約半数だけで、残りは子どもたちのために知識をつけて監督のサポートをやってる感じですかね。練習、応援の場面で親を見かけない子供もいますが、話題にされたことは一度もないです。

手伝わないと試合に出してくれないと言うことはありません。というよりも監督さんが全員を必ず試合に出します。試合展開よりも全員を出すことを優先してくれています。そんな監督さんだから子供を預けてるし、手伝いをしています。

居心地の良いチームですが、課題はコーチや車出しを実質ボランティアで成立しているので、チームがずっと続くかという点ですね。(コーチをしている家庭の子供が優遇されることはないです。ただ、コーチをするくらい野球と子供に興味のある家庭は、家での何気ない会話で野球の話が出るからか上達は早いです。子供達は勝手には精度の高い自主練はしませんよね。こういう記事で、親が手伝わないと試合に出れない、的なものを見ると、その家庭での野球への向き合い方がどうなっているか毎回聞いてみたい、と感じています。)

野球ではなく、他のスポーツ団に所属しています。

私自身幼少期にやっていたスポーツで馴染みがあり二人の子ども達に始めさせようと見学に行きました。人数もギリギリだったのもあってか、見学初日から歓迎され色々な説明をされました。

入団前は「保護者の見守りは来れる人がやればいい。係もやれる人がやればいい。」と言う話だったので入団を決めましたが、入団してしばらくしたら主人は保護者コーチをする事になり、係もしっかり割り振られました。

見守りも来れる人ではなく、来るのが当たり前な雰囲気。仕事の都合や兄弟間の用事でなかなか来れない保護者に対してはひどく冷たい態度で接したり、団の中の仕事や役割は見て覚えろというような風潮や来ない保護者の陰口が横行するようなチームです。監督やコーチさえも一緒になって陰口を言っているのを聞いて不信感しかありません。

人数が少ないので勧誘をして体験入団をすることもあり、ここ最近で数名の子どもが入団してきました。私達親子が受けたように盛大なおもてなしに甘い言葉、そして「見守りは必要ないですよ、係もやれる人がやるという方針です。」フルタイムで働いている家庭には「送り迎えもチームの他の保護者がいけるので大丈夫です。」と無責任な事を伝えたりしていました。入団して2,3ヶ月もしたら「送り迎えは頼らずに」「係の仕事は確実に」と言い出すのに。

入団を迷っていた方と別の機会でお会いすることがあり正直にお伝えしたところ、それが決め手となったようで入団のお断りがあり、私の名前があがったらしく、その日以来孤立するようになってしまいました。子どもが成長し頑張っている姿を見ると親が辞めたいとは言えず、毎週末辛いながらも練習に付き添っています。

昨年まで4年間少年野球のコーチをしていました。試合の時は自分の子供の応援より手伝いが多すぎて応援できないのが現状でした。アナウンス、得点板、BSO、審判へのお茶だしなど。

親の負担を減らすなら、ますば試合の時のお手伝いを減らすべきだと思います。試合でやらなくてはいけないから、練習試合で覚えなくてはいけない。

練習は親の参加がなくてもできます。親の負担の本当の原因を考えるべきだと思います。

うちの子も少年野球を楽しくやらせていただいてます。見守りなども強制はなく出来るお母さんたちがやるようにしています。

正直、親の負担が野球は多すぎると言われますが他の競技も同じだと思います。野球人口が減っている原因として、日本軟式野球連盟が親の負担を減らすようにと通知を出したようですが、当事者からしたら高校野球の坊主の文化を無くしたら、野球人口は、増えると思います。

なぜ、そこまで高校野球が坊主にこだわるのかがわかりません。プロ野球で坊主の選手いますかと聞きたくなります。

入部する前に家庭の事情を説明した上で子供だけの参加も可能でしょうか。と伺って大丈夫です。と入部したもののやはり送り迎え、当番、何かあると監督・コーチが練習を抜けなきゃいけないので立ち会ってください。子供も喜びます。などと言われて土日仕事もある状態ですとかなり辛いです。

熱心なお子さんのご家族は監督、パパコーチとされていて、その家族達が中心のチームになっているように感じます。練習メニューも違っていて外されてる子供はやる気をなくします。試合も外されます。人数が決まっているので仕方のない事ですが、もう嫌だ!という子供の意見を聞いて辞める事にしました。

今は子供より監督、コーチ、親の人数の方が多く参加しない親は子供も居心地悪く悲しい結果になってしまいます。残念です。

勝ちたいチームの場合、練習や試合が多くなる。親たちが心を合わせて、協力して、会計、保険や配車、審判、スコアをして、できないなら、審判、配車、スコアがないチーム(試合がないチーム)に所属すればよい。

野球クラブは、託児所じゃない。親が練習を見に来なかったり、放任の場合、親が見ていないので、子がメンバーに横柄だったり、暴言があったり、困る。

息子が所属するチーム・監督さんの考えに賛同して入団しました。

○保護者コーチは一切なし(監督含め全て外部コーチ)

○保護者の当番やお茶係はなし。(月に一回だけ見守り係あり)

厳しいところは厳しく指導していただいてますが、他のチームに比べ試合中に怒鳴り声を上げたりもなくのびのび出来ていると思います。それでもキッチリ県大会出場を決めてくる笑。

こんなチームが増えて学童野球が盛り上がってくれれば…

息子が5年と3年で学童野球してるのでそこのコーチやってます。チームにお茶当番はないのですが、後援会はありグランド使用の調整や部費管理する会計などはあります。

チーム方針としては野球がやりたい子供は全員受け入れて、叱ることのないのびのび野球を目指してます。が、私もボランティアでやっている以上、危険性のある行為に関しては叱るようにしてます。特に低学年の子供は遊びに来てる感覚なのか言うことを聞かない子供が多い。他人の言うこと聞かない子供をボランティアで見なきゃいけないのか? なんて思いもあります。

いろいろ親御さんも大変でしょうが、練習でも試合でも見に来ていただきたいなって思います。親御さんの前だとちゃんとやってくれるので。

子供が高学年になると母親の方が必死になると思いますけど!

是非ニュース、SNSで拡散していただきたいです。

息子の野球チームは、チームに子供を預けっぱなしにしないでください。と言います。預けっぱなしにしないイコール親の参加は絶対!と強制的な圧力を感じます。去年は親の参加が少ない時はすごく威圧感を出して陰で文句を言う親もいました。

子供がやりたいと言うことは応援したいですが、私達夫婦は野球に関する知識がありません。その中でも母の方は当番でスコア記入をしないといけないので強制的にスコアを覚えないといけません。応援どころではありません。。

このシステムどうにかしてください。涙