#教師のバトン 炎上から1年 企画した文科省は悲痛な声を放置 深刻な教員不足、過酷すぎる労働環境「このままではインフラ崩壊」

「 #教師のバトン 」のツイッター。過酷な労働環境を訴える声が届いている

時間外が150時間超の月も…「奴隷だよ」

「仕事が終わるのは、平日夜9~10時は普通。部活の掛け持ちもあってゴールデンウイークはなし。年末年始も大みそかと元日しか休めなかった」

文科省の「#教師のバトン」プロジェクトが始まって1年となる3月26日、教育学者や現役教員らが教員の働き方をテーマに開催したオンラインイベントで、匿名の高校教員が勤務実態をそう吐露した。

この教員は、非正規の講師として10年勤めているという。月ごとの時間外労働時間が100時間を超えることが普通、150時間を超えたこともあるという。

管理職に「これ以上、無理です」と環境改善を訴えたこともあったが、「講師のくせに文句を言うな」と取り合ってくれなかった。「管理職に雇用を握られているので、特に年度末はモノのように扱われる」と切々と語った。

同じく非正規の小学校講師は数年前、大学卒業のタイミングで自治体の臨時的任用教員の募集に応じ、働くことが決まったが、3月末に急きょ取り消された。その後、別の自治体に何とか採用されたが、「家族がいたらと思うとヒヤリとする出来事だった。非正規教員には指導者もおらず、職場では分からないことだらけだった」。

イベントを企画した名古屋大の内田良教授(教育社会学)は2人の話を聞くと、ため息をついた。「こんなの聖職者じゃない。奴隷だよ」

「もう少し品のいい…」萩生田氏が火に油

「 #教師のバトン 」は、教員自らが仕事の魅力を発信し、なり手不足の解消を目的としたプロジェクト。「多様な学校で行われている工夫」や「ちょっと役立つイイ話」を現職の教員から、教員を目指す学生や社会人にバトンのようにつなぐというものだった。

#教師のバトン プロジェクト 参加方法🙌

①Twitter公開アカウントをお持ちの方は、#教師のバトン をつけて取組をツイート!

②Twitter公開アカウントをお持ちでない方は、こちらの特設フォームから取組を投稿!

特設フォーム→https://t.co/oBwCnbz3LQ pic.twitter.com/5XYt93LsVV— #教師のバトンプロジェクト【文部科学省】 (@teachers_baton) March 26, 2021

だが、ふたを開けてみれば、ツイッターには魅力どころか、過酷な労働環境への悲痛な叫びであふれ、炎上。萩生田光一文科相(当時)が会見で「願わくば学校の先生ですから、もう少し品のいい書き方を」と述べ、火に油を注いだ。

投稿数や内容 文科省は「把握してない」

現在も、ツイッターでは多くの投稿が寄せられている一方で、文科省の投稿は昨年9月17日の「教員免許更新制に関する審議のポイントについて」を最後に止まったまま。文科省は「プロジェクトは終了したわけではない」というが、事実上、放置された状態だ。

文科省の担当者は「SNSを通じて教員同士が相談できるコミュニケーションの場を提供できれば理想だった。チャレンジングな方法だと認識していた」と話す。

意図しなかったとはいえ、悲痛な投稿は教員の勤務実態を広く知るきっかけにはなったはずだ。その声を政策にどうくみ取っていくかがポイントだ。

担当者は「最大限、反映していく」と話すが、投稿総数や内容については「把握していない」とした。具体的な分析もまだで、動きは鈍い。「今後、プロジェクトをどのように運用していくかは検討中。正直、いつまでに何をするというのは決まっていない」と説明した。

労働環境の問題をやりがいに求めても…

愛知県一宮市の小学校教諭の加藤豊裕(あつひろ)さん(43)らは昨年、プロジェクトの炎上を受け、教員の本音を独自にSNSで集め、その訴えを複数回、文科省に提出した。「面会した文科省の担当者は投稿データの分析を約束した。文科省に積極的な発信を求めたが、全く行われないなんて。中途半端でお粗末な対応だ」と批判する。

プロジェクトの意図にも疑問を持つ。「文科省は、労働環境の問題の解決をやりがいに求めようとしていた。論点がずれていると感じた」という。

内田教授は「文科省が期待する前向きな声掛けではどうにもならないくらい現場が疲弊している」と炎上の要因を指摘する。文科省は本年度、教員の勤務実態調査を6年ぶりに実施する方針。「調査するなら、客観的な数字だけでなく、『教員が今、何を感じているか』にも向き合う必要がある」と注文を付けた。

教員不足が危惧される教育現場=東京都内で

「万単位」で足りない 非正規の問題も

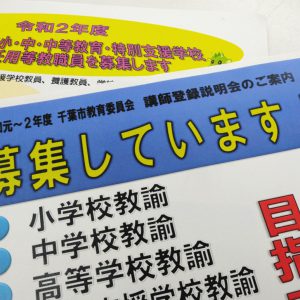

教員の労働環境が悪化している背景にあるのは教員不足だ。文科省が1月末、昨年4月の始業日時点で、全国の公立小中高校と特別支援学校で、2558人の教員が計画通り配置されていなかったとの調査結果を発表した。

学校数で見ると、教員不足は全体の5.8%に当たる1897校で発生。5月1日時点でも、1591校で2065人が不足したままだった。

「ある中学では、教員がおらず、4月に英語の授業ができずに5月以降に集中的にやった、という話も聞く」。教育ジャーナリストの佐藤明彦氏は、教員不足の深刻さをそう説明する。文科省の調査結果も「実態を反映している数字とは思えない。現場の話を聞く限り、万単位の人が足りない」と指摘する。

佐藤氏は、非正規教員への依存度の高さにも警鐘を鳴らす。産休や育休、病気休業などを理由に抜けた正規教員の穴を埋めるため、自治体は非正規教員を臨時的に採用してきた。「将来、少子化で教員が余らないよう、自治体は正規の採用を絞っている。非正規は、言ってしまえば『雇用の調整弁』。採用側の事情で都合よく使われている」

2021年度採用の公立小学校の教員試験は倍率が過去最低となり、受験者数も減少が続く。しかも、厳しい労働環境のせいで非正規でも教壇に立ちたいという人が枯渇しているといい、「このままだと教育インフラが崩壊する可能性がある」と危機感を募らせる。

3月26日のオンラインイベントで自身の勤務状況などを語る非正規教員=YouTubeから

教科担任制でも 増員なければ負担は同じ

文科省は、教員の授業負担の軽減のため、本年度から公立小学校高学年(5、6年)で1人の教員が算数などの特定教科を受け持ち、複数の学級で教える「教科担任制」を導入した。教員が学級担任としてほぼ全教科を教える「学級担任制」を大幅に見直した。

また、公立中高の休日の部活動を地域団体やスポーツクラブに委託することも進めている。地域委託は、これまでに全国230以上の学校でモデル事業を実施。当面は休日が対象だが、将来的には平日の部活動も対象とする。

だが、これらの取り組みは始まったばかりで、実際に教員の負担減につながるのかはまだ分からない。

慶応大の佐久間亜紀教授(教育論)は「教科担任制で担当する教科を分けても増員がないのが現状。同じ人数でやりくりするなら、負担は変わらない。コロナ対応なども重なり、労働環境は昨年よりひどい」と改革の効果に懐疑的だ。

労働環境改善には、正規教員の採用拡大が必要だとした上で、少しでも現場に余裕ができるよう少人数学級の重要性も説く。「夢があって教員を目指す人は、『 #教師のバトン 』で発信しなくとも魅力を知っている。それなのにあきらめている人が増えていることを国は知るべきだ」

デスクメモ

教師のバトンをのぞいた。「新卒初任の僕が1週間働いて思ったこと・事務仕事多すぎ・教員不足しすぎ・いつ退職しよっかな」と。ウクライナ危機を受け、国を守ることに熱心な自民党から防衛費増額の要求が強まっている。外国に攻められる前に、国の内側から壊れていきませんか。(六)

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

↓2過去の…と比較されても、時代が違います。

昔は○○でしたやほかの業種にも残業代をもらっていないものもある。だから今の教員もこうだろ。は論として通じないと思います。

労働環境が良くなければ改善をすればいい。

昔はトップダウンで言われたことを取り組めばよかったかもしれませんが、今は自分で考え行動できる時代になってきています。それこそ教師のバトンでいろんな方の目に触れる機会が多くなったのではないでしょうか。

この記事にあえて割り引いてみると書き込むのも怖いですが、こうした方が未だにいるんだと改めて思いました。

「公教育を崩壊させよう」と思って文科省は諸政策をうちだしているのではない、と思います。

しかし、結果は「公教育の持続可能性」が「崩壊」しつつあります。それを認識しつつも、現状をつくりだした「諸政策」についての「総括」はできないようです。

「個に応じた教育」=「教育改革」。40年来続けられてきた「諸政策」に「崩壊」の「根」があります。

教育をこねくり回さず、単純化して、この40年間「増やしてきたこと」を「カット」する。教師が、4:30に退勤しても、可能な教育にする。夏休みにはいれば、教師も「夏休み」。9月1日に出勤しても、短縮期間中に2学期の仕事の準備ができる。

そのようにすれば、人も金も使わなくても、「持続可能な公教育」に当面もどるでしょう。

先生は、大変だ、大変だ、大変だ、と先生方は言っています。しかし、大変かどうかは、普通は、何か他との比較で決まります。

確かに、マスコミ報道されている様に、教員のメンタル疾病率の推移をみると、メンタル休暇やメンタル退職の先生は増えています。しかし過去の労働環境と比較するとどうでしょう。先生あたりの児童生徒数は大幅に減りました。夏のプール開放は取りやめ、部活時間は大幅な制限をし、教員補助員にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー・・・普段、学校と縁遠い人が学校を見るとビックリします。子どもが少なく大人が多い。そして子ども達は早々、下校しています。

先生は残業手当がつかない!と言われます。しかし世の中において、残業手当がつかない人達はいます。例えば営業職手当をもらう営業マン。例えば管理職手当をもらっている管理職。多少なりとも勤務時間に裁量がある人達です。

学校の先生、少なくとも私が子ども時代の先生は、児童生徒の態度が気に食わないと職員室に引き上げたり、突然自習にしたり、通常の民間サービス業では考えられない事を平気でしていました。それが教育だ、などと言われるのでしょう。しかし、少なくとも時間外手当をもらえる仕事の仕方ではありませんでした。

それに今の私の周りにいる先生方に聞く限り、毎夜、毎夜、深夜まで残業をしている先生などいません。いるとすれば、かなりの変わり者といった印象です。

休みが取りづらい、とおっしゃる。しかし、これも属人的要素の強いサービス業であれば、みんなそうです。学習塾やカルチャースクールの先生、お医者さんやカウンセラー、休みは取りづらいです。では、学校の先生の有給休暇取得率はどうでしょう。これは、かなり高いです。夏休みや春休みといった取得しやすい時期があるからです。他の職場の多くで、有給休暇の取得が年間を通じ困難で、年5日以上の取得義務と言われても・・・と困っている事を思えば、恵まれた職場と言えます。

メンタル疾病率も、他の職種と比較してみましょう。高い高いと先生方が言っている教員の自殺率。日本人の平均よりもずっと低いです。メンタル疾病率にしても、他のサービス業、例えば医療現場や福祉現場と比較すれば、ずっと低いです。これが実際なのです。

私は、教員は大変だキャンペーンについて、かなり割り引いて聞くべきものと考えます。

イチゴを付け替えれば(売れ残った)クリスマスケーキも売れるという。文科省も「#教師のバトン」の看板を付け替え「#教師を救え」にすれば良い。

まず文科省や教育委員会の「我々はいつも正しい。ダメなのは現場だ」の上から目線を正すことから始めなければならない。人は誰でも間違う。間違えた時にそれを素直に認めて、方向転換できるのか否かだ。彼らにはそのような謙虚な姿勢が欠けているから、現場の教員に刺さらない頓珍漢な政策ばかりが下りてくるのだ。まず、現場の声を聴きに来い!御託を並べるのはそれからだ。

私は沖縄県で高校教師をしており、現在育休中です。

しかし毎日一時間程度職場に行って仕事をしています。頼まれたわけではないのですが、補充が決まらず他職員の業務がストップしてしまうので、かなり迷惑をかけてしまうため、自らの意思で出勤しています。

さらに補充が決まらないことで、以下の2点が私の心をすり減らしていきます。

①休んだ分の仕事が消化されず、後で重く伸し掛かってきます。

②私が行くべき悉皆研修などは同僚の誰かが肩代わりせざるを得なく、かなり迷惑をかけています。

今日、とうとう心の中で何かが弾けてしまい、相談先を探していますが、見当たりません。私の県では働き方改革推進課なるものができましたが、しかし、相談窓口を設けておらず、現場の声を聞く姿勢がないことに大変残念な思いをしました。

私が仕事に行くものだから、妻は仕事から帰ってきて一人で子ども二人の面倒を見るという、育休を取得してからより負担を背負わせてしまっています。

育休は二度と取らないです。

中学校で、音楽の教員として働いています。とてもやりがいのある仕事です。

自分が楽譜やCD、楽器を自腹で購入し、自費でさまざまな研修会に参加して、実践を重ね、教える力は年々高まっていると実感しています。授業も、各種コンクールの参加も楽しんでいます。生徒指導困難校と言われるところに赴任することも多かったのですが、仲間と協力して、よい学校作りに貢献してきたと自負しています。

しかし、上記のためかけた費用はこれまで500万円を超えます。子供の学童や保育園のお迎えがいつも1番最後でした。夜も子供を早く寝せたいけれど、家族の夕食は、頑張っても20時を過ぎます。いくら、毎日読み聞かせをし、抱きしめて大好きだよと伝え、料理も手作りにこだわりと頑張ったところで、家族としての時間が、大幅に削られているのは変わりません。

子供が中高生になってからは、一旦戻って夕食の世話や、家族としての団欒タイムに2時間だけ過ごし、夜中22時から職場に戻り、2時か3時まで働いてから帰宅して2時間後に起床し、子供の朝ごはんや洗濯掃除をして送り出すなんてこともザラでした。

過労で、うつ病を患い休職したこともあります。こんな生活で家庭が維持できるわけもなく、震災後離婚しました。夫に、なぜ休日に仕事をするのかと責められ、部活動と残務があるからと説明しても、理解されませんでした。子供が小さい頃には、お母さんは、いつボクと遊んでくれるの?と泣かれ、ごめんねと泣きながら子供を抱きしめることしかできませんでした。

上司は、休める時に休んでといいますが、キレイ事です。吹奏楽部の練習、誰が指導してくれますか?授業、大量の雑務は、誰がやるのですか?締め切りのある報告物は、誰が代わりにやるのでしょうか。会計もある、免許外の授業、英語、数学、社会、技術家庭、特別支援、誰がやるのですか?

私は3人の子持ちのシングルマザーでもあるので、生活はかなり苦しいです。それを目の当たりにしている我が子は誰1人として教員になるとはいいません。

俺は、人間らしい生活をしたい。お母さん見てると、教員は、頑張れば頑張るほど、自腹での負担が増えていく。仕事してお給料をもらうもんだと思っていたけど、お金払って仕事するって、どうなの?何で仕事に必要なものなのに、経費で落ちないの?

何と答えたら…。私も、我が子に教員の仕事を勧めることはできません。

やりがい搾取とよく言われますが、定年退職するまで、本当に楽しかったことも、達成感を感じたこともあります。反対に酷い状況に陥ったこともありますが、その度に周囲の方に助けていただきました。長時間労働時間はもちろん減らすべきです。しかし、本当にやりきれないのは、職員からの言動(特に校長)です。大声で怒鳴られたり、机をたたきながら「好きで校長になったんじゃない」などと言われ、今も心が病んでいる状況です。

休みは取りづらい。プールで水道代自腹で払わされる。

夏休みの職員作業は廊下をクレンザーで磨く。土嚢を作る。母子のカウンセラー役。地域の電柱の通学路表示の点検。汗まみれ土まみれ。諸費の計算。

教育に予算を増やして、カウンセラー、警備、プール、会計、清掃……外部委託して欲しい。教員は何でも屋ではない。

○○高、体罰受けた部員と保護者から「荒立てないでほしい」校長の判断で△△高野連に報告せず

これは某スポーツ紙の見出しである。伏字には勿論固有名詞が入る。

残念ながら、野球に止まらず、多くの体育系部活動ではこのような不祥事は珍しいことではない。事件に無関係で、部活動指導が不得手な教員の立場からすると迷惑千万である。「教科指導や分掌業務もロクにできない(やらない)くせに、(商品である)生徒と遊んでいるのか?その上、(職場を貶めるようなことを)やらかすのか?とっとと出ていけ!」と元ダメ教員は考える。

このような記事を目にする度に、つくづく「部活動指導は教員の仕事から切り離すべき」と思う。記事を書かれた山田氏、ならびに他の読者の方々からの異論・反論を待ちたい。それでも高校に部活動は必要ですか?

しつこくて申し訳ないが、良い教材?が目に入ったのでコメントしておく。

某高校は野球の強豪校で、M新聞社が深く関わる選抜大会の出場が内定しているらしい。監督のパワハラが発覚して謹慎処分になっているというネット記事である。

高校野球の監督は一応教員免許を持っている「教員」が多いようだが、強豪校の教員ともなると授業なんて殆どやっていなかったのではないか?もしくは今話題になっている外部委託?まあ、どちらにしても教員として必要な業務には殆どやらず、野球のみやっていたことは間違いなかろう。某高は私学であるから、他の教員もある程度は了解の下で「野球による」教育活動に邁進されていたのだろうが、私は「他の教員」の胸のうちを推し測ると、情けない思いになる。いっそのこと「野球高専」にすれば良いのに(普通の高専の関係者の方々、ごめんなさい)。

是非とも社会部担当記者の方々には、この問題を深堀りして頂きたい。望月さん、如何ですか?

先の修学旅行に関するコメントで一応の区切りを付けたい。

最後に、本記事の担当記者である山田さんにお願いがある。これまで私の指摘した問題に対し、高体連・高野連・高文連は公には各々の見解を示しておらず、立ち位置も明らかにしていない。お時間に余裕が出来たら、是非とも取材をお願いしたい。これまで、これらの組織が本記事の内容に及ぼしてきた影響について、誰も言及してこなかったように私は見える。教員でいることに疲れ、退職した者として、鋭い切り込みを期待している。また、メールアドレスも記入しているので、私自身への取材も常識の範囲でお受けする覚悟である。

コロナ禍は旅行に関係する多くの国民に大打撃を与えているが、学校における「修学旅行」も例外ではない。

内輪的には「修学旅行」は「宿泊研修」と「見学旅行」に大別され、一般の皆さんが良くご存じなのは後者である。前者も高校生のお子さんをお持ちの方々はご存じかもしれない。これは1~2泊程度の小規模で、行き先もバスで移動可能な青少年センターのような宿泊施設とその周辺に限られる。時期は学校により様々(宿泊施設の数が多くないので、同地域の学校間で取り合いになる)で、対象は1年生。従って主目的はクラス作りか。見学旅行に比べ定額とはいえ、当然なにがしかの費用が必要だ。

私の主張としては、当然これまでの流れに沿って、「旅行は廃止」である。

色々理由はあるが、長くなるのでポイントを3点に絞る。

理由の一つは金銭面。特に見学旅行は費用負担が大きく、「非日常世界で見聞を広める」ことが主目的の一つであることから十万を軽く超える。大金なので1年生からの積み立てで賄われる。引率教員にも当然生徒とほぼ同額が支払われることになる。家庭の負担は決して軽くない。

理由の二つ目は事前準備・事後のまとめ(「領収書」として「見学旅行体験記」を印刷・配布する)が煩雑で、著しく教科指導の時間が削られること。学年主任や管理職(特に教頭)を計画・立案の面で悩ませる。旅行業者とのやり取りも多くの機会、長時間に及ぶ。

三つ目は、重複するが、丸々1週間学校不在となるので、授業ができなくなること。生徒の学習の機会が奪われる訳である。授業を潰すまでの対価が本当にあるのだろうか?

結論として、修学旅行はそこまで果たして実施する価値のある「学習活動」なのだろうか?私は「ない」と思う。反論が多そうだ。色々な立場の方々のご意見を載せて頂き、議論が深まると良い。

今回のお題は「アンケート」である。

アンケートは文科省が大好きな手法?である。これらは「やっている感」を出すのに好都合だが、集計は現場であるし、突っ返す方法も私は知らないのでその殆どを受け入れてきた経緯がある。

文科省ではないが、教育学者はアンケートを調査方法としてよく使用する。論文を書くのに必要なデータ(特に学校現場の現状)を集めるに必要ではあると理解しつつも、一部の大学の先生方には現場の状況をご存じない(教育学が専門なのに現場を知らないのは致命的であるが)人が存在する。一例だが、年度末に某教育大学からアンケート依頼が届いた。校長が担当である私に「やれ」と言った。私は内容をざっと見て、「○×を付ける箇所には答えるが、自由回答の欄には答えない」と言った。「年度末で(学校ばかりでなく)全ての日本の組織が忙しい時に、期限を区切って回答を要求するのは非常識の極みである」と。校長はマスク越しに露骨に嫌な顔をしたが、了解してくれた(自由回答欄には校長が自ら記入したと聞いている)。アンケートに答えるのは、項目の少ない各種世論調査でも大変面倒なのだ。お分かり頂ける方も多いと思う。

さて、数ある中で最も嫌なアンケートは「いじめアンケート」である。説明は長くなるので興味がある方は個々でお調べ頂きたい。洒落でも何でもなく、担任をはじめとする教員を「いじめる」アンケートのトップである。しかも回答者は生徒にもその保護者にも及ぶ。しかもアンケートは回答も集計も回収も現場に丸投げである。さらにおかしいのはまとめられたはずの貴重なデータは詳細な分析が為されることもなく、まとめが文科省から公表されることもない。「こんなのやっていられるか?!」が教員の本音だ。

本当に必要なアンケートなら集計データを富岳でも何でもスーパーコンピュータで分析し、逐一全国民の前に公表するのが筋ではないのか。それができないのなら止めてしまえ!「アンケートやるな」とは言わないが、その結果をまとめ然るべき状況で発表する前提があればこそ、である。

今朝、ネットでラグビーの話題が上がっていた。主題は中学校で競技人口が落ち込むこと、その後も部員確保に苦労していることであった。このような状況を鑑みるに、多くの競技において学校単位で選手を育てることはかなりの困難に陥っていることが分かる。止まらない少子化も踏まえた抜本的な改革が必要なのだ。

そこで私は提案する(我田引水の極みであるが)。暫くの混乱は覚悟して、高校における部活動は全て廃止しよう。学校単位で代表を選び、戦わせるという仕組みが既に無理がある。恐らく問題は野球やサッカーなどの団体競技により深刻に表面化していると推察する。他者と競うことは自らと他者、同じ文化を共有する全ての人を高める。これは理解する。しかし、現在は「したい、したくない」のレベルではなく、減り続けているパイを分野間で奪い合っている状態なのだ。記事を読む限り、まだまだ認識が甘いと思う。

ラグビーという文化を次代に伝えるためには、学校代表制度を廃止し、地域クラブの充実しかない。部活動指導者が教科指導者を兼ねることは高校全体を破壊してしまう。

どうする?高体連・高野連・高文連?家康は数多の課題を切り抜け、今の日本がある。

部活動指導の廃止に向けては高体連、高野連、高文連の動向が鍵になると書いたが、彼らに丸投げは無責任と取られるので、一応私の考えも述べておく。

まず、高校の現場では部活動指導について、私のようにやりたくないと考えている教員がいる一方で、指導の教育的意義を強めに評価し、中には自らの存在意義を懸けている程の教員もいるという前提がある。

後者については「教科指導と部活動指導のどちらかを選んで下さい」ということになろう。その中には、どちらもやりたい人もいるだろうが、(それで)生活できるのであれば部活動指導のみやりたいと考える人もいるだろう。そうなると教員採用の段階から考える必要がある。受験時にどちらかを選ばせ、働き始めてからも相互に交流できるようにしてはどうか。そうなると部活動指導で教育に関わりたい人のしっかりした受け皿が必要になり、現存の民間の(あるいは地域の)スポーツクラブや少年団の拡充が欠かせなくなる。

問題はこれらの組織と上記の連盟がこれまでどのような付き合い方をしてきたかということである。連盟の中には色々な競技(分野)があり、それぞれの流儀があると思う。全くの推測で叱られそうだが、クラブ組織の充実を怠り、学校の部活動に丸投げに近い競技分野もあるのではないか。その辺りの事情を3連盟の長には積極的に情報を発信して頂きたいのである。

繰り返すが、私は全国の3連盟が態度を明らかにし、「学校における部活動指導が無くなっても大丈夫」という意思を示せば、良い方向、いやソフトランディングに繋がると考える。なぜ表に出てこないのだろうか。やはり金か、既得権益か?

今回は「いじめ」を取り上げる。一見、業務の縮小には無関係のようだが、まあお読み下さい。

残念なことに、いじめは大人の世界においてもいつでもどこでも頻繁に起こる現象で、人格が未成熟な生徒児童が集う学校では起きても全然不思議ではない。「あってはならぬ」ことかもしれないが「あって当然」なのである。

いじめ問題がニュースとなると「なぜ、教員は気が付かないのか。けしからん!」という論調が多い。もっともである。しかし実際には、教員の多くは愚鈍ではなく、気は付いているのである。あちこちで指摘されているように、問題の根っこは学校という組織の隠蔽体質と妙なプライドにあるように思う。いじめが発覚すると学校全体が否定されるような錯覚に陥る管理職がおいでのようだ。多くは被害者と加害者が同じ学校内にいるので、気持ちとしてはいじめられた側に寄り添いたくても完全に肩入れし辛い状況なのである。

私も自分のクラスの生徒がいじめられ、学年主任とともに生徒の家を家庭訪問して謝ったことがある。この件ではいじめた側が同学年の別のクラスの生徒であった。私の場合、謝るのは全然苦にならなかったが、別のクラスの担任が解決に向けて無関心であったことが堪えた。担任団が一枚岩でないことは様々なしこりを残すものだ。私は彼女(別のクラスの担任)に強い不信感を持ち、それが3年間拭えなかった。今でも。

そこで、いじめは少しでも臭いがしたならば警察に一任するのが良いと思う。罪の軽重は法律家でないので分からないが、分からないことは専門家に任せるのが一番である。何故ならいじめは犯罪だから。いじめられた生徒や保護者が困っているのは勿論だが、教員だって困るのである。何故なら専門外だから。そういうふうに決めてしまえば、少なくとも教員は苦しまずに済む。何でも背負いこんでしまうのは教員の悪い癖だ。但し、起こったことは仕方がない、変に隠そうとせず、正直に報告すればよいのだ。校長先生、教頭先生、生徒がこれ以上苦しまないように、是非ともお上に速やかな連絡を。ホウレンソウが必要なのはヒラ教員だけではないのですよ。

一連の分掌業務について述べてきたが、進路指導部について書いてみよう。分掌については一応最後にするが、大規模校(大まかには6クラス以上/学年)には他にも「保健部」等の分掌がある。興味のある方は調べてみては如何か。因みに小規模校でも教・生・進の3分掌は揃っている。

高校卒業は多くの生徒にとって人生の重要な分岐点になるだろう。大きく分ければ「就職か進学か」の二択になる。各高校には様々な特色があるから、それによってそれぞれの学校独自の教育を施して、生徒の希望の進路に進ませれば良い。しかしながら私には引っ掛かる点がある。文科省の意図が分からないが、職業高校を無くす方向で動きが進んでいる。私が在職したある高校も前身の一つが商業高校(普通科高校との合併)で、(働き口が多い地の利はあるものの)その流れで毎年就職内定率は殆ど100%を誇ってきた。ところが校内に大学進学を目指す生徒も同時に存在する。進路指導部員は就職指導と同時に共通テストの自己採点も指導しなければならない。

ここからは私見であるが、少子化が改善されない現状、色々な可能性を残した(いつかは決断しなければならない)ジェネラリストを育てるよりも各自が選んだ進路先で頼られるスペシャリストを確実にかつ速やかに育てた方が、我が国の将来を見通した場合ベターなのではないか。「大学に進学するな」とは言わないが、答案に名前を書き、金を積めば合格するような学校に進学してさらに迷うよりも、中学校の卒業時点で「就職か進学か」くらいは指導してくれておいた方が、生徒は勿論高校教員のためにも有難い。要は生徒の進路希望先が揃っていた方が、よりきめ細やかな指導ができ、そして仕事量も減らせると思うのである。特に中学校の先生方のご意見を伺いたい。

今回は生徒指導部について述べていく。

座学であれば「授業中大人しく座って教員の話を聞く」等、ごく当たり前のルールを、最近は守らせるのが難しくなっている。例えば「ノンアルコールビールを飲んでいる様子をアップした」等SNS絡みの問題も急増中である。制服のある学校が多いので、服装指導も面倒である。ある時私は「制服は男女とも下はズボンにしよう」と提案した。女子生徒の指導は男子生徒のそれに比べ時間が倍かかる。学期初めなどにまとまった時間が取られるのが勿体ないと思ったからである(却下されたが)。

また別の機会に校長が職員会において「(授業中)居眠り生徒が目立つ」と文句を言った。そこで私は教頭に「スマホの使用を在校時間中は禁止しましょう」と提案した。その学校では生徒のスマホの使用ルールが非常に緩く、休み時間中も時間を忘れて弄っているのが居眠りの原因だと考えたからである(授業中も眺めている生徒がいるが、流石にこれは没収である)。ところが教頭は「(我々ヒラ教員の)授業が退屈だから居眠りするのだ」と猛然と反論した。そればかりか「不満があるのなら生徒指導部の教員を説得しろ」とまで仰った。

かように職員室は一枚岩になりきれない。

もう1例だけ。それは生徒指導部員の一人や野球部、吹奏楽部の顧問の一人が会計を担当することである。そのやり取りは数百万を軽く超える。「部活動の専門的指導ができないなら、これでもやっておけ」ということなのだが、金の出し入れは果たして法的な教員の仕事に該当するのであろうか。これなどは部活動指導が廃止された途端に解決するだけに惜しい。

生徒指導部においても理詰めで論破し、仕事を減らすことは理論的には可能であるが、こういう場面には特に(他校との)横並び体質あるいは前例踏襲姿勢が強固なのが学校なのである。

今回は引き続き各分掌内において減らせそうな仕事について述べる。

教務部は時間割の作成が重要任務の一つであるが、大きく分けて通年の基本時間割と臨時時間割がある。そして、高校の時間割は変更が頻繁に生じる。その原因は教員の出張や私事により決まった授業のコマで教えられないことによる。その際に、都合が付く別の教員との授業の交換(振り替えという)、どうにもならなくて「自習」扱いで監督の教員を付ける、大きく2つの解決法がある。さて、出張の中身であるが、ここに部活動大会における生徒の引率と教員側の部活動運営会議が入っている。単純に考えて、部活動指導を学校から切り離せれば、時間割の変更に教務部員をはじめとする多くの教員が思い悩まなくて済むのである。「生徒の自主性」を強調しているのに、ここに教員が顧問として介入するのはお節介ではないだろうか。先にも述べたように、私の母校の水泳部は顧問の教員が不在でも有意義な活動ができていたのだ。

もう一つは入学試験である。高校入試のことだが、内輪では「入選」と称している。私が在職していたある学校では定員の半分を筆記試験、残りを口頭試問(書類の中身を確認する程度の内容)と推薦書類によっていた。私は「いっそのこと、筆記試験を全廃してしまえば良いのでは」と良く同僚と話していたが、どうもそれはダメらしい。つまり本校の入選は二本立て、準備や苦労も倍である。他方二十年以上前にリスニングが英語の試験で導入され、放送機器の準備・保守が仕事に加わっている。(こんなこともあった。在職時に放送設備の不調が明らかになり、私は早急な回復工事を訴えたが、流されてしまった。予算が無いと言う。何のための予備費なのか)入選のリスニングが高校生の教育に必要な理由を私は知らないが、これは単なる省ける手間ではないのか。教育委員会も文科省もその意義についてデータを分析し、発表してはいないのだが。

私自身はこうして現場が辛くなって辞めたが、残った元同僚の行き先は案じている。何とかならないだろうか。

「減らせる仕事は無いか」ということで、今回は外部は余り知らない「分掌」について検討していく。

個々人の教科指導・生徒指導以外に、教員には分掌という校内の業務がある。総務部、教務部、生徒指導部、進路指導部は中規模(大体1学年5クラス)以上の学校にある。大雑把な説明であるが、総務は広報、教務は時間割と入学試験、生徒指導は字面そのままだが(笑)、治安維持と生徒会指導、そして進路指導部は生徒の進路決定への助力が主な仕事である。

私は特技が無かったため上記の全ての分ころなかでころなかでてきたが、各分掌のスペシャリストと言っても良い教員は多く、そのような人が部長になり、学校の円滑な運営を支えているのである。

さて、ここに挙げた各分掌で減らせる仕事を拾い出してみよう。

総務はPTAとの付き合いを縮小できそうだ。研修旅行と称して保護者と教員が近隣の自治体へ遊びに行く行事(?)がある。私は辞める直前は総務部所属だったので、このような行事がコロナ禍による無期限停止になりホッとしたが(笑)、最近は義務教育課程の学校でもPTAの廃止が議論されているようなので、高校でも俎上に乗せて良いものであろう。高校では毎年学校紹介のパンフレットを作成し、外部に配る。一方でSNSの活用が進み、各校のHPでは工夫を凝らした学校紹介がなされている。これをご覧になっている皆さんは母校のHPを検索してみると良い。担当であった私は「紙の廃止」を管理職に訴えたが(教科指導以外の仕事が嫌いなので)、管理職は「校外に出ていく時、お土産が無いのは寂しい」という理由で却下した。皆さんはどう思われるだろうか。

紙幅に限りがあるので、説明は今回総務部に止めたが、確かに減らせる仕事はありそうだ。しかし、最終的に可否を決めるのは保守的な管理職(彼らには次、あるいは老後がある)。また建設的な議論をする時間は職員会議にすら無いというのが実情である。

教員の仕事が減らない原因について、あまり語られない面から分析してみよう。

先に「管理職の意識改革」に触れたが、私が一教員として働いていた都道府県では管理職の半分くらいは「現場がしんどくて」管理職に逃げてきた人達であった。そのような辛い経験をお持ちの人であれば、もう少し現場の教員に寄り添ってもよさそうなものだが、残念ながらそうはならない。むしろその反対である。

高校にも数年前に漸くタイムカード様のシステムが導入され、日々の出退勤時間が記録されることになった。ところが、真面目で熱心な先生程学校に居残る時間が長いので、定時から大きく勤務時間をオーバーすることになる。するとある管理職は「その数字を書き換えよ」と指導するのである。これは改竄の一種であるからあってはならないことだが、結構大っぴらに行われていた。事実を捻じ曲げてまで出世したいのだろうか。恥ずかしいことだ。事実が事実として報告されなくては、良くなるものも良くならないではないか。これも「教員の常識は世間の非常識」の一例になるのかもしれない。

業務の縮減を議論する前に、このような出鱈目が起こらないよう、まずお上の足元をチェックすることから始めた方が良い。事実を誤認したがる管理職と教育委員会は猛省して欲しい。分析結果ありきのアンケート用紙など鼻もかめない。

私は先のコメントで部活動指導廃止の立場に立ったが、一方で部活動の教育的意義は認めている。私自身、中高と水泳部に所属し、毎日のように泳いでいた。但し、母校の水泳部は特異な点が一つあった。それは顧問が練習に一切出てこないことである(大会や合宿の引率はしていた)。最上級の生徒が部長を中心に首脳陣となり、毎日の練習メニューを分担して作り、活動の先頭に立っていたのだ。たまには専門家の指示を仰ぎたいと思ったこともあったが、普通に顧問の先生が檄を飛ばす部に比べ自由ではあるが厳しく、上下関係等多くのことを学べたと思っている。

では何故学校教員の部活動指導を「毛嫌い」するのか。先も述べたように、顧問を任された教員に余裕がないことである。一年中部活動に縛られて、下手をすると配偶者をはじめとする家族から離縁されてしまうかもしれない。十分な休みを取れず、体を壊す人も少なくない。もう一つは勉学に励むことが一義の高等学校において、部活動が学習活動より上位に置かれる場面がしばしばある。この点を不健全と感じているからである。試合に勝ったりすると管理職も大喜びだ。学校の宣伝になると思い込んでいるからである。一口に「文武両道」と言うが、体現できるのは(どのレベルの高校においても)一握りの生徒に限られる。勿論私自身もできなかった口である。私は、先ずは教員にも、勿論生徒にも勉学に集中できる環境を保証して頂きたいのである。

よって、(生徒への)課外活動の保証の問題が残るが、これを高体連、高野連、高文連のお偉方に考えて頂きたい。高校における部活動指導が廃止されると一番困るのはこれらの方々だからである。戦後一貫して学校の教員の「趣味」や「良心」におんぶに抱っこであったツケは大きいように思うが、まずはどのように対応するのか叩き台を出して頂きたいものである。高校が変わらないと、中学校も小学校も幼稚園も変われない。残念ながら日本の教育界はそのようなつくりになっている。

私は高校教員の最も大切な仕事は教材研究とそれに基づく教科授業であると思っている。部活動指導は法的にも教員必須の業務ではないにも関わらず、教員の貴重な研修時間を奪い続けている。この異常な状態は半世紀以上変わっていない。土日は潰れ、春秋の集約大会時には多くの教員が引率のために留守にする。生徒もクラスの半数以上抜けることはざらである。今の教員に部活動に携わる余裕は無い。

部活動指導の縮減が思うように進まない理由に、当の教員に「部活動指導が生き甲斐」の人が少なくないことが挙げられる。また、生徒の活躍が学校の宣伝に使われている現状もある。今一度原点に立ち戻り、「高校教育において必須のことは何なのか」「部活動指導が本当に学校でやらなければならないことなのか」関係者全員が話し合わなければならない。また得られた結論は国の施策に活かされなければならないのは当然である。

私(元高校教員)の現役時代において最も残念だったことは、管理職の思考停止あるいはやる気のなさであった。漸く廃止に漕ぎ着けた「免許講習」、導入時に管理職の抗議は皆無であった。お上も下々と同じ人間だから間違いもある。ただ言われたことに従うだけなら管理職なんて要らない。「おかしいことはおかしい」と指摘しないから、教育がおかしくなっていくのだ。

昨春(2022年3月いっぱい)で高校教員を定年前に退職した者です。今、辞めてスッキリしています。毎日楽しいです。

後に残った方々のために、言いたいことは沢山ありますが、ここでは2点のみ。まず業務の縮小ですが、部活動の廃止が喫緊です。そのために高体連、高野連、高文連の責任者は全国校長会の会長と早急に話し合わなければなりません。もう一つは管理職の意識変化。学校現場で起きているありのままを速やかにかつ正確に教育委員会(できれば文科省に直接)に報告すること。数字を改竄したり、嘘をついたりする人は現場に不要です。退場して下さい。

文科省が現場の惨状を理解しない限り、問題はいつまで経っても解決しません。大臣、せめて1週間続けて教育困難校の授業を見学に来て下さい。お忙しいとは存じますが、それくらいの時間は作って当然です。

子ども4.7才がいる小学校教員です

正規でフルで学級担任、学年主任、校内研究副主任、教科主任担当してます

独身のころや育休前は成績時期など、夜11時まで働くこともあったけど、今は子どもの迎えや家事もあるのでバランスよくを心がけてます

私は育休明け(コロナもあってか)のが、以前よりも会議時間が短縮されていたり、行事が精選されていたり、ICTが導入されたり、少しずつ働き方改革されてると思います

ただ、やりたいことがつきない仕事なので、どこ力を入れてやりたいかを考えたり、優先順位や教育的効果を考えたりしなきゃいけないなと思ってます

ただ、教員個人がどうこうできないところもたくさんあるので、国、県や市、学校単位で働く教員のことを考えて改善してほしいです

今、勤務時間では終わりきれない仕事量ではあると思うので、全国の教員みんなで、いっそ勤務時間で帰ってみたらどうでしょうか?学校が回らなくなるのが国も分かると思います 私たち教員のサービス残業で成り立っていることを証明したら、国も動いてくれるのかな?

少し言い過ぎましたが、本当やりがいのある仕事だと思うので、労働環境がよくなつて、たくさんの若い子たちの憧れの仕事になるといいです

子供がいるので、たいていは定時から1時間後ぐらいに帰ります。でも、当たり前にその時間から会議はあるし、それより早めに初めても終わらない会議は延々と続きます。校務の多さは異常で、学校では終わらないため、家に持ち帰ってます。自習にしないと校務が終わりません。

例えば給食の手配。コロナで分散登校になって、その数を出さないといけないことになった時がありました。全て名簿を見ての作業です。日付が変わっても終わらず、ようやっと2時ぐらいに終わって翌日チェックをしてもらって提出・・・と思ってもチェックもれが多く(各クラス担当も忙しくて見ていない)多く発注してしまった分の請求は個人で負担するように言われました。

その他生徒の転出関係の仕事などもあり、それを「今日の3時に保護者が取りに来るのでそれまでに・・・」と言われても時間を作れず、学年集会をさぼって作業をしていたら、学年主任に睨まれました。(※転出先の学校が分からないので、学校名が入れられず、作業を早めにできないことがよくあります)この学年主任にはそうとう嫌われたようで、その後もかなり嫌がらせを受け、それが所属学年が変わった今も続いています。

コロナが少し落ち着いていた時に調理実習をしなければならなくなりました。上からの指示は「おしゃべりをしないで行う」とありますが、そんなのは無理です。

でもそれを言っても「他校でやっていることをうちが出来ないというのならそれはあなたの教員の資質がないということだ」と言われました。

どんなに声掛けしてもおしゃべりは止みません。怒鳴っても無駄です。しかもカウンセラーの先生が授業の様子を廊下から見て「せっかくなんだから楽しくやらせればいいのに」と無責任な発言を公的な場面でしてくるのです。

どれだけ神経を使う場面かまったく理解してくれず、悲嘆にくれます。

~ができないなら教員としての資質がないというようなことはよく言われます。予算がなくて使っている安物の椅子が壊れるのも、指導力がないからだと言われます。講師ならそれで言うことを聞くと思ってるのでしょう。

講師には校務は持たせないという決まりでもできれば、講師を減らそうという動きにならないかな、と思います。今現在、何年も担任を持っている若手の講師の先生がいます。正規にすると人件費が高くなるから採らないのでしょう。かわいそうだと思います。

小学生の子どもが2人いる小学校教員です。今年度から高速道路を使えば片道80分でかよう事ができる学校へ配属となりました。配属先が早く登校する子どもが多い地域のため、本来は8時に学校が開くところを7時45分に開くので、1人で育てている小学生の我が子たちを朝の6時半には置いて出勤しなければ間に合いません。それでも到着後直ぐに子どもたちが入ってきます。トイレに行く暇すらありません。大変だろうけど管理職には昔は5時半に家を出る人もいたんだよ(だから我慢してね)と言われましたが、正直何も納得できませんでした。休憩時間っていつなのかも知らないくらい働き、早く出ても19時過ぎにやっと家に着けます。

宿題や家庭学習をお家でもぜひ見てあげてくださいねと通信で書きながら、自分はなかなかできていません。朝ご飯も食べさせてくださいねと言いつつ、自分は作って「食べておくんだよ!!」と食べ始める姿を見ただけで出勤しています。(幸い食べてくれているようですが…)高速道路代も交通費もしっかり出るわけではありません。(片道だけで毎日1500円の高速代がとんでいってます。)それでも8時から16時半までのお休しかでません。

中学校教員の義理の妹は管理職のパワハラで10月から休みに入りました。されていた内容を載せたらその地域保護者から、先生に対してだけじゃなく、生徒にまで実はそんなことしてたのかと、大問題になると思います。

それでも何故教員を続けるの?と聞かれれば答えは簡単。昔からの夢だったことと、子どもたちの成長をこんなに間近で見れて幸せを感じることがあるからです。綺麗事ではなく、そこに幸せを感じれないと絶対に続けることができないです。これから教員になろうと考えている方がいたら、今一度よく考えてください。

ただ単純に子どもが好きだから、では心も体も潰れます。多くの子どもの成長に幸せを感じて、そこに生きがいを感じ、その為ならどんなに辛いことがあっても頑張れますか?帰宅後、何もできない我が子に少しでもできることをして、どんなに大変でも、お仕事楽しかったよ、明日も頑張るねと言えますか?

お給料は時給計算すると最低賃金より低くても頑張れますか?

色んな権利が形だけでも頑張れますか?

それならきっと大丈夫。先生になりましょう。

先日、報道で「小・中学校の教員の半数が休憩時間0分」というアンケート結果が出ていました。

現役の小学校教員として衝撃を受けました。おそらく、他の先生方も同じことを思ったでしょう。

「休憩を1分以上取っている先生が半数近くもいるのか。このアンケートの信憑性は低い。」

先生の現状がよくわかりました。

会社勤めから、短時間の専科サポートとして入りました。実際はサポートではありませんでした。使える免許はなく未経験です。初めは見学すると聞いていましたが、前任が急に退職したそうで、研修も引き継ぎもなく、今するべきこともよく把握できないまま即授業でした。担任は専科だからと丸投げにしてきました。

素人が勝手な判断で進めて良いものか戸惑いました。が、悟りました。求められているのは、時間をこなす。できない子がいても、内容もたいして気にしなくて良い。書面はとにかく書けば良い。職員同士は黙っていること。感染症対策なのか、先生同士挨拶もありません。非常に驚きました。

今後学校では、年齢も様々で、他業種の常識をもちあわせた素人の短時間勤務者が増えるのでしょうか。時間で雇う人材を増やすのなら、業務分担と内容を明確にしないと、現場の負担がかえって増えるのではないでしょうか。

他学級の生徒に当たり前の指導をしたら、担任をしているクラスに徒党を組んで踏み込まれ、一対複数で押し問答。挙句の果てに「ぶっ殺す、家を燃やす」と脅されました。これ、一般社会や民間なら一発アウトだと思うのですが。教員は、相手が生徒だからという理由で、殴られても校内で内々に対応し、被害届けも出しません。生徒の家庭環境が複雑だからという理由があれば、致し方ないらしいです。どんな事情があれ、一線を超えていると思います。話を聞いた家族の方が、私以上に怯え、軽く鬱気味になってます。言葉のアヤではなく、本当に何かあったら誰が責任を取ってくれるのでしょうか。

昨年度まで教頭として勤務していました。小規模校では、教頭は事務職員がしていることをしなければなりません。11時間や12時間の勤務は当然です。そうしないと仕事がさばけません。もし、生徒指導が入れば、その週は家には帰れません。環境整備のため草刈りをして、備品が壊れたからと言って修理をし、教頭はスーパーマンですか?問題は、適正な教員数の配置です。文科省が示しているのは原則です。だから、それよりも少なくてもよいと言うことです。原則より上でなければならないとしないと教頭の負担は減りません。教頭を見れば、教員になりたいという人は減るのは当然です。文科省は、色々な政策を教育現場に下ろすより、まず現場の教員を助けないと。そのための政策を考えなければダメですね。

小学校理科専科です。今日(8月15日)は、お盆の閉庁日。でも、小学校ではツルレイシ(ゴーヤ)やヒマワリの世話は欠かせません。ですから、今日も朝から水掛に行ってきました。私は植物の世話は授業者が行うべきことと、ずっと考えていたのですが、いざ理科専科になってみると、3月からキャベツ・4月からジャガイモ・5月からホウセンカとヒマワリ・6月からツルレイシ・7月からアサガオ・ついでに栽培委員会も……。土日はほぼ毎日水掛に行っています。雨の日はラッキー!です。(水掛が必要なのは理科だけではありません。生活科や場合によっては総合的な学習でも。)

小学校で教科担任制を行うのなら、学習指導要領を見直さなければ無理かと思います。まじめに実験をすると一日を通す物が、いくつもあります。そんな実験は、担任が柔軟に時間をやりくりしなければできません。現場を見ながら学習指導要領を作って欲しいとお思います。

今朝、学校で校長に会いました。台風の後始末だそうです。管理職もどんどん希望者が減っていくのも当然ですね。

中学校で常勤講師をしています。部活を二つ掛け持ちで持たされています。授業時数も担任を外れているという理由で校内で最多の22時間です。正規教員は一桁の時数しかない方もいます。正規教員は自分のやりたくない仕事は全て丸なげし、上から目線で対応してきます。本当に一生懸命仕事をしているお手本教員は1割くらいしかいないと思います。こんな環境を知ったら誰もやりたい人はいなくなるのではないかと危惧します。志願者が減るのは当たり前です。これが現実ですよ。

高校で正規教員をしています。

義務制よりは時間に余裕があるとされている高校ですが、労働環境は義務制よりブラックなのではないかと思っています。

高校は、教科の準備室制で職員室が無いことが多いです。私の毎日過ごす準備室は、4階。最上階です。エレベーターがないのはもちろんですが、準備室にはエアコンがありません。何十年も前にできたコンクリートの校舎は、前日の蓄熱で室温は朝から30度を超えています。屋上と天上の距離はそう遠くなく、断熱材は入っていない。

一般の人にエアコンがないと言うと驚かれますが、県立高校の準備室にエアコンがあるところは無いです。向いの棟の二階にある教務室に今年エアコンが付きましたが、授業の空き時間(50分)毎に移動するのは大変で、脚を痛めてからは行くことのほうが辛い状況です。

生徒の使う教室は、PTAのお金でエアコンを付け、使用料をPTAが負担する形で使っています。職員のみの準備室は、PTAの負担ではないということです。ではだれが負担してくれるのか?若手の中には自分たちが負担するから付けさせてくれと懇願した人もいましたが、事務に却下されました。

年々気温が上がりますが、どうすることもできません。上から脳にくる暑さです。その場所で事務仕事です。間違いも出ますよ。

今年は3年の担任で進路関係の書類の作成が立て込んでいます。管理職からは、ミスのないように!と言われ、他校の進路関係のミス事例などが連絡されますが、ミスをしない自信がないです。涼しい場所で仕事をするためには、個人情報等、資料と県から配布された個人用PCを持って移動しなければならない。大荷物な上に忘れ物や必要なのもがあると反対の棟の4階まで何度となく取りに行かなければならない。終わったらまた準備室にしまう。足が痛くて体がヘトヘトです。

最近は、物忘れ、無くしものが多く、暑い準備室で探している時間が多いのも自信のない要因です。50代の文系のおばさんの体力では限界です。労働環境については誰に訴えればいいのか?頑張ってくれている若手のためにも退職のときは何処かに訴えてあげたいと思っています。

支援学級の子どもを対象に、文科省が、「週の授業時間の半分以上を支援学級で授業を行う」との通知を出して、波紋が広がっている。通常クラスの子どもと一緒に授業を受ける時間数を制限する内容だったからだ。インクルーシブ教育といっても、欧米は、グレード別の教育をしているからであって、今の日本では、同学年のいろんな児童が35人も一つの教室に集められて、インクルーシブ教育は、無理。知的の児童は、生活科ですら個別に指導しないと何も身に付かない。うちのクラスは、20人中6人がグレーゾーン。6%どころか30%。多動の児童を情緒学級に入れたら、来年は、38人1クラスになってしまうから、入れられない。保護者に伝え方を間違えると「うちの子を障害者扱いするのか」と言われそうなことからも躊躇する。授業中、多動の児童を追いかけ、他の児童には、「ちょっとこれやってて!」の毎日。多動の児童が通院で欠席の日には、めちゃくちゃ授業が進む!障害のある児童、支援学級に入れないグレーの児童、通常学級の児童それぞれがよりよく教育を受けられるためには、欧米のようにグレード別にするべき。LDの児童は、支援学級に入れず、通常学級で苦しんでいる。水泳で言えば、顔が水に浸けられないのにバラフライをやれと言ってるくらい。クラスに30%もグレーがいたら、担任一人でその子にあった支援なんてできない。学び合いと言ってできる子に教えてもらう。できる子には、教えている間に、もっとレベルの高いことしてあげたいのに。こんなに日本は先進国なのに、未だに欧米のような教育体制にならないのは、みんな平等とか、人権とか、協調性とかを重んじる国民性だから?それとも、日本人が欧米人を越えないようにするためとさえ思えてくる。ADHDの人は、人よりも秀でた才能があると思う。しかし、薬や機械を使ってその他大勢の児童と共に生活できるようにしている。親の立場からすれば、今の日本の教育の中で生きていくならば、自分の子どもにどんなに人とは違った優れた才能があるかもしれないと思っても、みんなと同じように楽しく学校生活を送らせてあげたいと思う方が優先してしまう。ある脳科学者の本を読んだら、性別がはっきりしない人が生まれてくるのは、人類が滅亡しないためだと言う。今の日本の教育は、突飛な考えができる人、秀でた一面をもっている人を潰している。

2022年3月で、茨城県の公立高校を定年退職いたしました。再雇用しないというと、妻から散々怒られました。最後の年に、初めての仕事(奨学金)を任され、困惑しながら担当しました。専門外の3科目授業するのは、なかなか予習が追い付かず、テスト作成を自宅で行うなど、つらい日々が続きました。

高校なので、小中学校の先生方に比べれば、時間的余裕はかなりあったはずですが、事務仕事が多く、やはり大変だったと思います。3年の就職指導・総合的探究活動の計画報告など、コロナで休校期間があったために間に合ったような仕事もありました。

教え子が、この4月から中学の教員として採用されました。元気で仕事ができていればいいなと思っています。

小学校教員です。

これまで様々改革言われてきましたけど、変わった実感がほとんどありません。

というか、仕事量が変わっていなくて私たちの仕事をするペースが上がっただけでは?と思っています。

「ICTを使って仕事を効率化するための講演会を開きます!」とか言われても、その講演会に参加するために学級を誰が見てくださるんですか??

その講演会、夕方にすると言われても毎日の仕事ができなくてさらに帰る時間が遅くなるんですが、仕事を代わりにしてくださるんですか??

そんなことを思いながら毎日仕事をしています。

教員は自己研鑽していかないといけない職業ですので、そんなの出て当たり前と言われるかも知れませんが、その代わりに何かの仕事を減らすとか教員以外の職業の人に他の仕事を任すとかしないからこんなことになってるんです。

ネットなどで様々なニュースを見ます。命を落とされた方の記事も見かけました。これだけの人が苦しんでいるのにどうして変わらないでしょうか?私たちの命は捨てられて当たり前の、替えが効く消耗品なのでしょうか?

正直これからの教育現場に期待が持てません。

中学校で講師をしています。

教諭が少ないので、なんでもしなくてはなりませんし、病気休職する若い先生がたくさんいる環境です。昨年は、4月早々に20代の先生が退職し、一年間欠員のまま終わりました。

ぎすぎすした職員室、押し付けあう仕事、増えるばかりの業務にみんなへとへとです。

タブレットがひとり一台貸与され、ますます業務が増えました。

疲れました。いつまで続くか自信がありません。

50台で定年後、教職経験から、小中で講師、産休代替を代わるがわるしてきました。常勤の場合、せっかく3時代で子どもとの直接の業務が終わるのに、毎日分掌や会議が組まれていて、4時半頃まで手が空かない。昼休みもなく、まともな休憩すらない。労働基準法違反でしょう。授業は、指導案、指導書がでまわっているので、慣れれば1日一時間ほどですむが、肝心なのは家庭環境から宿題が取り組めず、学力不足になる子どもの個別ケア。授業の中にこの比重が増すので、全体の指導時間は削られていくのは必然的。ぐるぐる人が代わる異動の人事も心理的な締め付けの温床。管理者も何でもこなせる教頭がいないと、学校は自転車操業が避けられない。生活指導やいじめ対策も、短期的、対処療法的になる。道徳などまるでお飾り。

私は先生ではありませんが長男が教師を目指しているので、拝見させて頂きました。私の時代と学校も、社会も違いすぎるから、気になるところです。

先日、中学生の次男の体育祭でした。8:15登校なのに、「気合いを入れるため、7:30までに登校するように」と担任の先生が言われたそうです。

体育祭は午前中迄で、お弁当食べて、片付けて、ふりかえり(反省)があって、帰りは3時位に…

次男に、朝は気合い入れて30分前に行って、体育祭の練習を毎日やってるのに、当日反省までするの?って思わず聞いちゃいました!(ケガが無ければOKだと思うんですが…)

コロナをきっかけに家庭訪問が、学校面談に変わりなど色々短縮や割愛されて、良い意味で家庭と学校の距離が離れたところで、お互いの意識改革するチャンスが今だと思います。

保護者は家庭、学校を分け隔て(例えば、子供の食物アレルギー問題など。私は家庭からお弁当持参が1番安全だと考えます。)

学校は、全て学校、教師ではなく、問題に応じて各専門家、医師、警察等と連携し、不登校の生徒に対しては、不登校担当の教師がいるべきだと思います。

時代にあった教育を、そして教師はオールラウンダーではないとの認識が必要だと思われます。

教師です。頑張っても損するぞ、って金額の給料です。土日やっても弁当代で消える。頑張っても損するって思う教師が子供に教育していいのか??

支援学校に努めてます。教育委員会からのムダな書類の山、どうにかなりませんか?教科書関係の書類だけでも何十枚とあり、昨年度と同じことを書くのにコピペできないように、ビミョーに毎年様式を変えてくる。何のために?そしてせっかく提出したのに、「品切のため供給できないので、再提出。」(しかも締め切り3日後とか)とか平気でいってくる。国歌斉唱とかは「全員」に押し付けるくせに、肝心な所は「個別対応」で学校任せ。あと、データと書類両方提出(しかも書類は押印めっちゃいる)やめてほしい…。てか、これやるのは、教員じゃなくていいんじやないの?って書いてて思いました…。企業とかは必要なものがあれば専門の部署に依頼して、発注してもらったりしますよね…。

非正規、常勤で働いています。修学旅行は、悲惨です。子供たちのためにしても、自己犠牲がひどすぎます。早朝集合から移動、子供たちが眠るまで見守りをし、夜中の1時過ぎまで、その後会議があり一日の反省と翌日の確認が終わると深夜2時、3時になります。

2~3時間睡眠をとって、5時半には起床し身支度を整えたら子供たちを起こしにまわらなくてはなりません。

そして、再び移動と過密スケジュールをこなさなくてはならず、、、。

いつ倒れてもおかしくない状態です。

だから、この記事を読んでいて、人ごとには思えませんでした。

やりがい、子供たちのための我慢の前に、自分の命を大切にしましょう。

切実な願いです。

本年度より教務主任を拝命。

元いた学年は「計画性」「分担」なんて言葉はどこにあるんだか……という学年。

学年主任は朝8時00分に唐突に「やっぱり……」と言って今日の予定が変わったり、先輩教師からは急に予定にない仕事やら私の分掌ではない仕事を振られる……

昼休みは小テストの再テストをクラス担任はやってくれと言われ……生徒と過ごす休み時間はなし。夜遅くまで働いている先輩の私を尻目にプレッシャーが掛かると体調を崩してお休みをしてしまうからと分掌の軽い後輩が帰っていく……

ようやく空いた時間はベテランの女性教師の愚痴を1時間聞くことで消えていった……

そんな状況に嫌気が差したのもあって、担任から外れるのは嫌だが、見識を広げて「担任として」スキルアップするためにもと引き受けた教務主任……

4月から21時より前に帰ることができたのは土曜日ぐらいのもの。この調子で行けば、めでたく80時間突破。

毎日のように教頭から回ってくる関係各所からの文書の整理。「ご活用ください。」の文字に何度、「こんなもん何に使うの!?」と思ったことか分からん。調査もそうだ。教頭先生が日々締め切りに追われている。分かりにくい文章に、入力し辛いフォーマットのExcel…………間違いがあれば教育委員会からすぐに電話がきて「すいません(汗)」と謝っている姿を何度見たことか……

これでよくもまぁ、「管理職のすばらしさ」「管理職としてのやりがい」なんて中期研修でセンターの所長はいうものだ。

みなさんがコメントしているような実情があるにも関わらず、泥舟の船長を自分からやりたがる人は稀有でしょうよ。

働き方改革?負担軽減?年次休暇の取得?

教材研究もせず、何かと理由をつけて分掌が軽い教員は空き時間に動画見て、ゲームして…………部活にばかり全力を出す。そして、生徒が下校したら「お疲れさまでした」

特定の教員に仕事が降ってくるわけだ。「できる人には仕事が集まってくるんだよ」と言われたが別に嬉しくとも何ともない。

様々な問題が絡み合っている状態で上からトップダウンで「改革だ!これをやれ!」なんて新しいことを入れても更に絡まるだけでしょうよ。まずは、やらなくていいことはやらない。ゆとりをもって考える時間を私たちにください。

あと何人が転職して、あと何人が心を病んで、あと何人が亡くなれば真剣に考えるのでしょう?

小学校教員です。毎朝我が子にいってらっしゃいも言えず、7時に先に家を出て、おかえりも言えず7時過ぎに帰宅する生活です。

勤務年数が20年近くなり、一生懸命やればやるほど何でもかんでも仕事を回されます。職員室で気配を消したり、子どもがいるからと理由をつけたりして、仕事を回されないようにしているほうが、毎日楽に過ごせるみたいです。こちらはもう、心身共にボロボロなのに。

それでも何とか踏ん張れるのは、我が子のために働いているんだという気持ちと、あんなカッコ悪い人間になりたくないというギリギリな気持ちだけです。

来年度のことを考えるときに、今年で辞めようかなとか、いつまで正常な精神を保てるかなとか、いつも考えています。

子育てが一段落したので、講師として復帰したいと思うのですが、教員免許は失効状態。更新の手間と時間をためらってしまいハードルが上がっています。自分が産休育休取得しており、臨時の先生への恩もあるので今度はその立場で貢献できたら、と思うのですが、綺麗事ではすまない現状があるのもわかっているだけに躊躇しています。事情があって離職してもいつか助っ人になる可能性もあるのにそのチャンスを文科省は厳しくしておいて教員不足、とは。

確かにブランクが空くと研修の必要性も理解できますが、現場に戻りたくてももどりにくい、或いは戻りたいという気持ちを萎えさせる今の教育現場はなんとか改善しないと将来日本の公教育は悲惨なことになり、国民の学力、ひいては国力を失うことになるでしょう。既に教育現場は悲鳴をあげているのになぜ変わらないのか。大掛かりな教育改革が必要だと思うのですが、実行されることなく教育だけが時代に取り残されて衰退していく未来に深い溜息が出ます。

小学校教師です。平日12時間以上勤務し、週末も土日どちらか出勤。それでも日々の授業の流れを考える時間は入っておらず、家で読書するかわりに、指導書や教科書を見て考えるという日常です。つかれました。今年、自己都合退職が自校で四人。このみでは壊れてしまいそうだからやめていく。私も来年はそちらにいるかも…と思いながら、ぎりぎりの所でふんばっています。

15年近く講師をしています。

若い男の正規職員はイクメンと言われて子どもが小さいからできないと言えば公務分掌が軽くなる。そしてそのシワ寄せが私たち講師に平気でのし掛かる。

また、50過ぎのベテラン正規職員は仕事ができなくても子どもの気持ちがわからなくても給料だけはたくさんもらっている。

講師はただのコマです。主任などの役職がついても安い給料でやっている。それでも管理職は平気で正規職員を守ろうとする。一生懸命やっている人もいるけれど、正規になればなんでもありの職業なんだなぁと悲しくなります。だから、教員が不足しても仕方ないと私は思います。

小学校の講師です。1日14時間労働で、今もらっている給料を時間給で計算したら、1時間540円でした。

地元のドラッグストアの時給は、パートで850円……転職しようかな………。

先生達に自分の時間削ってまで、奉仕させるなんてブラックだ。

子供の学習の場として今の形の学校はふさわしくないのでは?

いつも不機嫌な先生達、下らない規則、暗記ばっかりの授業…学ぶことの楽しさを教える場所じゃない。

犯罪すらいじめと認定して加害者ばっかりかばう構造も、早く変えられないのかない?

昔から教育費をけちる国だとは知っていたが、ここまで酷いとは…。

国は真っ先に取り組むべき問題だと思います。

社会人を経験しまた臨採として教職として復帰しましたが、悪化していることに愕然としました。団塊、団塊ジュニアによって採用の少なかった世代がごっそりとおらず、若い20代の教師と40代後半~の教師という歪な状態です。報連相がまったく出来ておらず、どれだけ市教委への報告を漏らしてしまい、児童の進級を迷走させているのか。どれだけ言えない失敗を隠しているのか、驚愕します。しかし教員はいつでも自らの個性を貫き、協調がない。支援学級への親学級からの連絡がまったくない。今どき職員室で怒鳴り合うなんて、一般の会社でもありませんよ。管理職が教員の陰口を叩いたり、作品をいじったり。呆れてものが言えません。人数不足というか本当に必要な人材がいないです。その優秀な人達は教員を選ばないのだから。

講師を2年経験し、この春中学校で新規採用となりました。配属先は片道70分の希望していなかった地域、一年生の担任です。授業は一年生と三年生に行くことになりました。科目の授業数は16、初任研、学活、総合、道徳でコマ数はパンパンで空きコマは週に4コマしかありません。その時間も不登校対応や、生徒対応などで椅子に座る時間もほとんどありません。始まって三週間で体調を崩しました。退勤時間は22時を越え、翌日5:30に起床して通勤する日々。授業準備は帰宅後にしか行えません。ほぼ寝ていない状態、土日も授業準備で体がもうすでに悲鳴をあげてしまいました。大変なことは覚悟していましたが、もうすでに耐えられなくなってしまいました。勤務時間後も、PTAや、人権団体への会合参加(強制)、時間外の会議、保護者対応で、学校で授業準備をする時間がありません。二学年分の授業準備もできません。もうどうしていいか、わかりません。

残業時間だけでなく、多忙感にも配慮した方が良いと思います。管理職の配慮不足でメンタル疾患になり、病気休暇を取りました。現在も治療中です。公務災害にも認定されず、治療費は全て自分持ちです。誠意や思いやりをもって人に接すると、損をする仕事なのだと思いました。

学区エリアで示し合わせて若い教員が一斉に辞める、一斉にボイコットする等、行きつく所まで行って社会的な大問題にならないと変化がない様に思える。若い人材が擦り潰されるのは将来にわたっての損失でしかない。

民間企業や行政自治体の様に第三者団体や税務署等の官庁、議員等による視察・監査・指導が行われている様には思えず、また犯罪者に寛容かつ隠ぺい体質等、令和の時代として異常。

働き盛りの若者が心を病んで休職したり辞職するぐらいなら、ふざけた体制やふざけた奴等を一発殴り倒してからでもお釣りがくると思う。イジメた方はすぐ忘れるがイジメられた方は一生忘れないという考えと同じだ。

保護者や地域の印象や何より子供たちが、と言うかもしれないが、最終的に現状の破綻した学校教育システムを続けることで不幸になるのは今の子供たちでしかない。

いっそのこと民間企業等が高い報酬でその道のプロや教員免許を持った優秀な人材を雇用し、高い費用を取って質の高い教育なり専門性に特化した教育を施す私塾が増えても良いと考える。慶応義塾が一大ブランドとして根付いているのなら私塾の延長は当たり前の様にあっていいはずだ。

世帯収入や家庭環境の問題がある家庭に対しては、それこそ欧州よろしく全寮制の職業訓練校としてリソースを分配してゾーニングすればよい。少子化の中、その方が幸せになれる人が増えるのではないだろうか。少なくとも文科省の役人の給与と無駄に使う税金、各自治体の教育委員の人件費に比べたらはるかに安上がりだろう。

授業するだけの非常勤講師です。自分は、このコースを次の学年でも持ちたいといったのですが、もてませんでした。理由を聞いたところ、毎日出勤していないからと言われたことがあります。その上、テストを作れだの、長期で休んでいる先生がいるから代わりに授業は言ってだの、給料面では契約のコマ数を超えないから問題ないと判断されたそうです。はっきり言ってこっちがそちらの言い分を全部聞いているのでこっちの言い分も聞いてほしかったです。今年度も同様なので、モチベーションはかなり下がっています。

教師のモチベーションを上げることも上の人の仕事だと思います。働き方改革、先生にとって働きやすい環境、給料面などを考慮しないとなりたい教員は来ません。なんで、それがわからないのか。これは文科省も現場の上司も同じ責任なんですよ。

立場が弱いからなんでも押し付ければいいという考えはやめたほうがいい。教員も人です。人を大事にしないのに、教育で人を大事にしろっていうのはおかしな話です。笑えますよ。

教諭率が低いので講師でも担任をさせられる場合がある。何の相談もなく校内人事が決まり、報酬に見合わない責任を詐欺的に負わされた。自分のように退職過ぎた者は、納得できないとすぐに辞めるはず。要はモチベーションが違うのだ。現場も管理職もわかっているとは思うが、悲惨なまでに人手不足なので回らない。ただこちらの立場としては、精神をすり減らしてまで働く意志も義理もない。魅力的な仕事でもなく、オンもオフもはっきりしないし、残業手当も付かない。今後も教員は減少し続けるだろう。角栄さん的なことをしない限りは。

子育てが一段落して、高校の定時制の講師を始めましたが、学年主任を2/3の割合で講師がやっています。正規の教員は各主任をされていますが、暇な時は漫画を読んだり、車でサボっていたり…。仕事ができる講師を消耗品のごとく消費しています。

怒りしかありません。

講師をしています。

仕事が多すぎるのは、分掌やら事務仕事、校内研究のウエイトが大きいと思います。

子どもたちの事に集中させて欲しいです。

人員不足の解消と教員の質の見極めは、は、教員採用試験でなくて、現場での働きぶりを見て判断、採用してほしいです。

それと、校長とか管理職も資質があるのか現場が評価できるシステムがほしいです。

小学校の教員志望で日々採用試験の勉強に励んでいます。

先生になりたいという気持ちはありますが、このような労働環境で実際に働くことができるのか、とても不安が大きいです。

中学校教員です。管理職にはなりたくないので担任や授業を担当しています。

皆さんがコメントされている通りだと思います。

教員としてのやりがいはあります。この年と経験があり好きなことを言って好きなことを好きなように指導していますので、若い頃の、先輩たちの意識の植え付けや上からの指示でしか動けなかった頃に比べると今の方がやりがいでは上回っています。

しかし、給与面では、若い頃の将来設計がかなり崩れています。私の年齢と立場で、20年前と今では年収が200万円ほど下がっています。多くの方は、日本が財政的経済的に苦しくなり、公務員の給与は下げられて当たり前のように思っていらっしゃるでしょうが、いろいろ調べて考えてみてください。

どなたかが指摘されていた通り、財務省が根源で、財務省とそれを操れるはずの政治家の国家感の欠如と貨幣や経済に対する間違った認識に起因する国家の根幹を揺るがす大問題なのです。

少子化、教育、安全保障、貧困、学力低下、非正規雇用の増加、そしてデフレ、様々な問題がここ30年間にもわたる緊縮財政の結果です。

文科省や地方自治体の小手先だけの改革でどうにかなる問題ではありません。

事実、私たち学校現場が質の良い人員を潤沢な人数確保できれば、様々な教育現場の問題はかなり解決されますが、地方自治体にお金がなければ全く無理です。

お金は財務省です。

お金は国が発行するものです。『国の借金』は形の上では借金ですが、家庭における借金とは全く違い、国が貨幣を発行するために(無限に出してインフレをまねかないように)国債発行をある程度抑止するためのシステムでしかありません。国債が借金だとするならば、日銀が貨幣発行して国債を買い戻せば借金は消えることになります。(実際には様々な法律の縛りがありますが…)

日本は立地上、自然災害大国です。東日本大震災のような災害(増税した)や今回のコロナ禍において、国は財政出動していますが、落ち着いた後、財務省は増税するつもりですよ。プライマリーバランス(税収と国の支出を均衡させる)を優先するためです。そもそも、第二次大戦後、日本の国力を再び増強させないためにGHQ が持ち込んだ縛りをいまだに財務省は省是としています。

教育現場の問題に感心のある皆様、根源的な原因に気づき、将来の子供たちのために今の日本に何が必要か、私たちに何ができるか考えましょう

特支主任です。

2人卒業して、1年生1人しか入級しなかったので、クラス減です。3担任から2に減りました。

ですが、加配ありの子の加配を去年落ち着かない通常級補助に行ったまま、今年も返ってこない、空き(とはいえ休憩ではない)まで取られそうなスタートでした。

たしかに徐々には子どもそのものは落ち着いているけれど、他害がある子が不機嫌に登校して、排泄補助していたら、、、物理的に人手が足りません。だからこその加配なのに。私たちはスーパーマンではない。手は2本しかない。

講師ですが、正規の先生より働いています。職員室には経験不足な若手や初任者が増え、クラスは荒れるし、学力も落ち込んでいます。そんなクラスの「後始末係」として、毎年荒れたクラスの担任をしています。1ヶ月の平均残業が90時間をこえています。だけど給料は手取りで23万円くらいです。父も病気で倒れて、介護もあるので「今年は楽なクラスがいい」と希望したら、「選べる立場か?」と校長から叱責されました…。「いや…だって担当クラスの希望を尋ねてきたのは貴方じゃん…」と思いつつ、結局大変なクラスの担当してます。それでも「クラスの子どものため」と思い、頑張りました。全国学力テストでは、昨年度よりクラス平均を60点から78点にあげました。教育委員会から、「どんな指導をしたのか?」と聞き取り調査の方がこられたのですが、「私(校長)が、いつも全校の自学をみたからです。」と鼻高々に報告しているのを聞いたときは涙が出ました。うちの職場では、正規の先生はほとんど教材研究なんてしません。それで子どもの学力は落とすは、クラスは荒らすは…なのに自分より何万円も高い給料もらってるのかと思うと、本当に馬鹿馬鹿しくなります。

昨年は、入学式後すぐに病休をとる担任、英語担当が決まらず、2人いない状態で、4月スタート。6月まで担任がいないクラス、5月まで英語がないクラス、ありえません。コロナで担任1人で給食全てついで配膳。放課後机いす、1人で消毒。人手不足もはなはだしい。教員ふやさす、35人学級を掲げて、保護者は喜び、教員は疲弊。私も辞めたい。綺麗事ばかり求められてる。今年は,しってるだけでも、3校、社会の免許しかない人が、国語教えます。もちろん、学年職員、1人病休、代わりは来ません。

「先生方はコロナに感染しないように!!

コロナにかかると教室が10日もあいてしまいます。

代わりはいません。」

とうとう校長がこんなことを職員会議で言い始めた。

校長の自分都合主義もここまでくると担任のモチベーションも下がる。

コロナにかかっても黙っていなさいと、言いかねない・・・。

もうこの職種は詰んでいる・・・。

小学担、特支校と勤め、特別支援学級担任として小学校に戻ってきました。

定員8人の2クラス。

1クラスに他害のあるお子さんがいて、その子が登校される日は、2クラス私が授業しています。

週の持ち時数は29。

市教委は、改善どころか、精神疾患などで教室に入れなくなっているお子さんたちまで(入級していないのに)面倒みろと。

無法地帯です。

毎日プリントを与え続けることしかできず、放課後は、個別の進度に合わせた大量のプリントを刷って終わります。

やりがいも達成感もなく、ただすり減らす日々。

疲れました。

辞めたいですが、休んだら、居場所のない子どもたちを教室に放り出すことになると思うと休めません。

辞めたいです。

教員(じゃなくても雇用される側)は被害妄想になっちゃいけないと思う。こと教員の仕事に関しては教員自らセルフブラック化している状況が多々ある。管理職よりむしろ中間管理職である分掌のチーフが自分の承認欲求のために部署の仕事を増やしすぎていたりする。

真面目なのはいいけど、時間を守ることへの意識は低い。中間管理職だけでなく、ひとりひとりの教員が余分な仕事には断固NOの声をあげ、自分たちの労働環境を自分たちで改善していく姿勢が必要だと思う。業務を極限にまで減らしてそこから教育の質に直接的に関係するものだけをやっていくようにみんなに声をかけて、身の回りの業務の簡素化、シンプル化をすすめていってはどうか。

非正規雇用の教員はそういう声は非常に上げにくいし、学校数の少ない自治体の教員も人間関係上、声を上げにくい面もあるが、そこはある程度、勇気がいる。

子供にルールを守れ、と教えるなら、大人も法定労働時間というルールを守らないと。自分の労働時間は自分で調整したらいい。それでクビになれば裁判すればいい。

時間外に他の教員に仕事を振ったり、会議を平気でやろうとする主任には、NO! と言うことを徹底するように全員が意識と行動を変えていけば、ブラック学校は減るだろう。

教員とは奴隷です。家庭も自分も顧みることが許されない異常な環境で苦しんでます。

一か月以上前から足の激痛に耐えながら仕事を続けています。安静にしたいのですが、代わりはいないので休むわけにはいきません。また、足を引きずって歩く私も見ても管理職は何も言いません。市内で産休代替の職員が数十人不足する見込みだということです。全国で2558人の教員不足?そんなに少ないわけがないでしょう。この国の教育はとっくに破綻しています。

支援学校で働いています。希望教員数と実際に県から決められる定数とのギャップがすごい中、さらにその定数分の教員すらきちんと配置されておらず、毎年マイナス人員です。毎日、どのクラスにだれがどの時間に応援に出るのか、みんなが無理をして動静を組んでいる状況です。

マイナスの年が続いており、実際には年々人が足りておりません。特別に支援が必要な子たちなのに、人手不足で個に応じた指導はできず、教室に閉じ込めないと安全確保ができない状況。人権問題だと思っております。もちろん、まともな授業なんてできません。

放課後業務も兼任が多く、毎日定時超えた会議。そこから家庭への電話や支援会議。授業準備は毎日持ち帰り、夜中の12時を超えます。

他県でも教諭として10年近く働いておりましたが、ここまで人手が足りない年が続いているのはありえません。

犠牲になっているのは子どもたち。

そして、我が子。

自分のためにも家族のためにも、仕事を辞めることにいたしました。

いつかまた、教師になりたいと思ったら、採用試験を受け直したいと思います。

当分は無理そうです。

正直な話、残業が多い多くないは、さして問題じゃない。問題は仕事の量の割にあった給料ではないということです。

給料をもっと増やせば、少しは納得できるとこもある。

中学校で教員をしていた妹が、子育てと両立できず、この春退職しました。

私と夫は小学校教員ですが、どちらの勤務校でも教員定数-1でスタート。子どもの通う小学校でも-1。学校だよりでは、「昨今の教員不足でご迷惑おかけします。」と謝罪文がありましたが、結局全て子どもたちにシワ寄せがいくのです。

今の状態で定時に勤務を終わらせるのは無理。1クラス20人以下とか、教員1人あたりの授業の持ちコマ数を20コマ以下にするとか、思いきったことをやっていただかないと無理です。

大学で教師になる勉強をしてるけど、勉強すればするほど教師になりたくなくなってきます…。

人の善意やボランティア精神につけこんだ教育のあり方じゃやっぱりだめで、教育現場の根本的な改革が求められるなと思います。そのためにも文科省はしっかりと現場の声を聞き、改善していってもらいたいです。

あと財務省は残業代出せるくらいの予算ください…。まあそんな予算出せる余裕がないんだろうけど、そこまでの莫大なお金分、今の教師にただ働きさせてるんですよ、と思います。

日本が子供の教育にお金をかけなくなっていて、先生方の義務感を利用してボランティア活動させることで日本の教育がなんとか支えられている酷い現状。ここまで酷いことになっているとは、知りませんでした。大日本帝国軍国主義の台頭が顕著な昨今、元凶は日本を私物化せんとするどこぞの大日本帝国軍国主義の闇の権力者と考えています。知恵のある人間はコントロールしにくいから、いらないんだと思います。この国の教育を抜本的に改革したい大日本帝国軍国主義の意図があるんだと思います。その民主主義と大日本帝国軍国主義の間で板挟みになって頑張っていらっしゃる先生方には心からの感謝を伝えたいし、微力ながら労働環境の改善に協力したいと思いました。知恵のない本能と感情だけで生きる人間を大量生産したい大日本帝国軍国主義。最近では先生方を監視する大日本帝国軍国主義の手先みたいになっちゃってる人間がさらに格上の手先が怖くてどんどん先生方に対する思いやりをなくしている、なんてことも起きているのかもしれませんね。近隣の高校生が恐喝と暴行で逮捕されたニュースにショックを受けています。悪さをしないとやっていけなかった彼らをさらに痛めつけるようなコメントばかりで恐ろしくも思いました。自分のことだけで精一杯な人達。先生方もそんな状態であるならば子供達が可哀想すぎますね。どうすればよいのか、考えていきたいです。

現場は大変です。もう無理です。私は辞めます。

医療、介護、保育、そして教育、どれも人の手が必要な仕事です。若い世代と比べると比較的高額の給料を受け取っていたベテラン世代がどんどんやめていくのですから、せめてそれ以上の人数を採用確保すべきと思います。国会議員の高額給料を変えて必要なところにまわしてください。

小学校特別支援学級担任です。昨年は3学年にまたがり担任しました。交流学級の授業に行きたくても、その時間に他の学年の授業があり、様子がわからないことが多々ありました。通知表など大変困りました。また、たくさんの事務整理に交流学級の手伝いがあり、授業の準備が勤務時間内にできません。勤務時間外、休日出勤が多々あります。

私は講師です。体調崩して年休を取ると、教頭からものすごく嫌な顔をされて休まないように言われました。教諭の立場の方にはされません。講師という立場の弱さを感じました。

パワハラもあります。教頭自身が機嫌がよくない時は、職員室に近寄らないようにしないと、ターゲットにされてしまいます。

職員の評価があり、教頭や校長面談がありますが、私たち講師は評価されても、昇給に関係ありません。さまざまなところで待遇がちがいます。

これ文科省っていうより財務省が重要なんじゃないの?

文科相が実態をまるで把握していないせいでこうなっている。把握しているのは、教育委員会関係からの忖度報告だけ。個々人からの本当の声をこの教師のバトンで初めて知ったというわけだ。

ずっと高校非常勤講師をしています。常勤にはしてもらえません。常勤にしてくれるように要求するとクビを切られます。現場は、どんどん非常勤が増えています。常勤の椅子は運動部を指導できる、子育てしなくていい先生だけです。精神的疾患を抱える教師も増えています。常勤は人間関係で精神的疾患になり、非常勤は収入の不安定で精神的疾患になっています。

中学校に勤務しています。臨時的任用や時間講師の先生がどんどん増え、本採用の先生が減っています。8学級あるのに本採用の教諭が10人です。日中、職員室には事務職以外に誰もいません。放課後は部活動にみんな出払い、やっぱり空っぽ。部活動が終わったら、不登校の生徒の家庭に連絡したり、保護者対応。帰宅は8時9時は当たり前です。残業手当なんてありません。最近は親子ともに特別支援が必要なケースがたくさんあって、現場の教員はホントに疲弊しています。

人手不足は医療介護飲食現場どこでも同じ。

誰かがやらなければご飯が食べられないだけ。それが世の中のルール。

やめるならやめてもらっても結構。

そもそも学校にいけない不登校の子供は学校に相談しても話が噛み合わず、結果親が学校以外の居場所を探すしかない。

誰かがやらなければ行けてる子も学校以外の道を探すだけ。

民間でクオリティーの高いところはいくらでもある。むしろそちらの方が先端で古い凝り固まった教育から離れられる教育が受けられるかも(漢字ドリルよりタブレットで漢字を打ち込む方が現実的)

新たな居場所をを探すしかない不登校の親の立場で質を問わないなら行けるだけまし。 国が発達、教育、ライフプラン(教育資金)、すべての知識を持った民間委託したら解決するのでは

委託したら貧困家庭でもみんなが行ける。

支援学校に勤務しています。なぜかここ数年、再任用退職教員が増えています。若い講師の方の採用が減り、教員の高齢化につながっております。また若い教員の病休も多く、現場は大変な事態に突入しています。これから学校現場はどうなっていくのだろうか!

勤務時間で仕事も終わらず、自宅に持ち込む事も多く、頭が休日でも休まらない状況である。

日本の教育改革と言えば、あれやりますこれやりますとやることを増やしていき、容量オーバーにすること。これは改革とは言わない。

改革とは制度ややり方を変える事です。

教育専門家と言われる皆さんは、どのような制度改革が良いのかイロイロと発信して下さい。提言して下さい。

そして教員の皆さんは教育のプロだという自信と自負心を持って児童生徒に接してください。

そうすると、体罰やわいせつ行為をする人はかなり減るでしょう。