LGBTの子どもが悩むこと、周囲の大人ができること 当事者の遠藤まめたさんに聞く

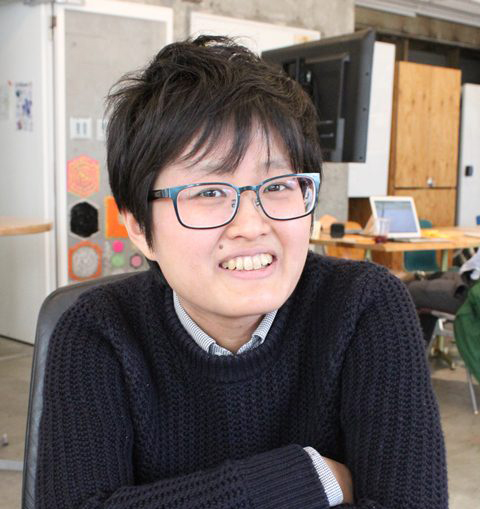

遠藤まめたさん

見分けるのではなく、子どもの気持ちを尊重する

―同性愛者や、生まれた時の性別と自認する性別が異なるトランスジェンダーなど、LGBTへの認識は広がりつつあります。

自分は兄2人の下に生まれた、親にとって待望の女の子でしたが、物心つくころからリカちゃん人形が苦手で、スカートは嫌。「女ではない」と思って子ども時代を過ごしました。小学校の作文の時間に原稿用紙に「わたし」と書けずにかたまったこともあります。高校の時、「セーラー服をズボンに替えたい」と訴えると、先生は「思春期の勘違いじゃないかな」と言い、絶望的な10代でした。今はLGBTの情報や知識が格段に増えて、若い当事者の集まる場でも、学校で望む性別の制服に替えてもらったなど、いい話も聞くようになりました。

ただ、今も中学校の教科書には「思春期になったら異性にひかれる」といったことが書かれていて、家族が描かれる時も、ひとり親や同性カップルは出てきません。日本社会はLGBTがいない前提で動いています。そうした中で、いじめられたり、不登校になったりと悩んでいる子も多くいるのが現状です。

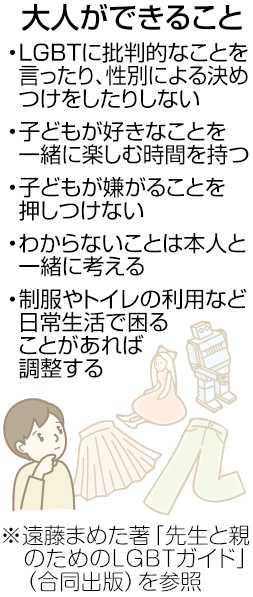

―親や学校の先生、保育士など、周囲の大人が気を付けることはありますか。

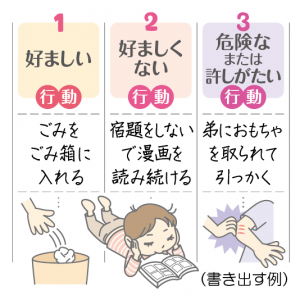

LGBTかどうかを見分けることはできないし、する必要もありません。LGBTに限らず、すべての子が好きなことを伸び伸びできて、気持ちが尊重されることが大切です。

早い子は、保育園や幼稚園の時に性別への違和感を持ちます。自分は女の子であるという感じ方があるのにも関わらず、男子として生きなさい、男子だから人形遊びはやめなさいと強いられるなど、好きに遊ぶことを許されない子もいます。好きなおもちゃや服などを、頭ごなしに「おかしい」と否定しないでほしいと思います。

子どもは大人をよく見ています。大人が「オネエキャラ」と呼ばれる人たちをからかうようなテレビ番組を見て、それに同調していたら、悩んでいる子どもは言い出しにくくなります。「こういう生き方もあるよね」と多様な性について好意的な反応をしたり、一緒に本を読んで学んだりしてほしいですね。

社会にあふれる「男女分け」必要なのか考え直す

―自分の子がLGBTかも、と思ったらどうすればいいのでしょう。

特に小学生以下の場合、性別への違和感は継続しなかったり揺らいだりすることもありますが、今、目の前にいる子どもの気持ちを尊重することが、その子の自尊心を育てることにつながります。

あとは、家族が抱え込まないこと。昨年から15歳以下の子どもと家族の交流会を始めましたが、家族も周囲の無理解に悩んだり、孤立したりしやすいです。家族間でも受け止め方が違うこともあります。専門の相談支援機関や自助グループを活用するのもよいでしょう。(遠藤さんが世話人を務める10代~23歳の当事者の居場所「にじーず」のサイトにも他団体紹介があります)

―他にできることはありますか。

社会にあふれる不要な男女分けを見直すのも重要です。餅つきで、男子はきねをつく役、女子は餅を返す役と決めていた幼稚園がありましたが、必要でしょうか。良い例では、誕生日にもらえるメダルのリボンを男の子は青、女の子はピンクにしていた保育園が、いろいろな色から子どもに選ばせるようにしました。その方がLGBTに限らず皆が喜びます。

海外では、英王室のウィリアム王子がゲイ雑誌の表紙を飾るなど、影響力のある人がLGBTに好意的な発信を始めています。日本のドラマやアニメも、同性愛などを扱い出していて、子どもの方が詳しく柔軟です。むしろ大人から多様な性を話題にしてみてもいいかもしれません。子どもに学ぶことも多いはずです。

えんどう・まめた

一般社団法人にじーず代表。トランスジェンダー当事者としての自らの体験をきっかけにLGBTの子ども・若者支援に関わる。近著に「教師だから知っておきたいLGBT入門」(ほんの森出版)ほか。毎日小学生新聞にコラム連載中。NHK Eテレ「虹クロ」監修。

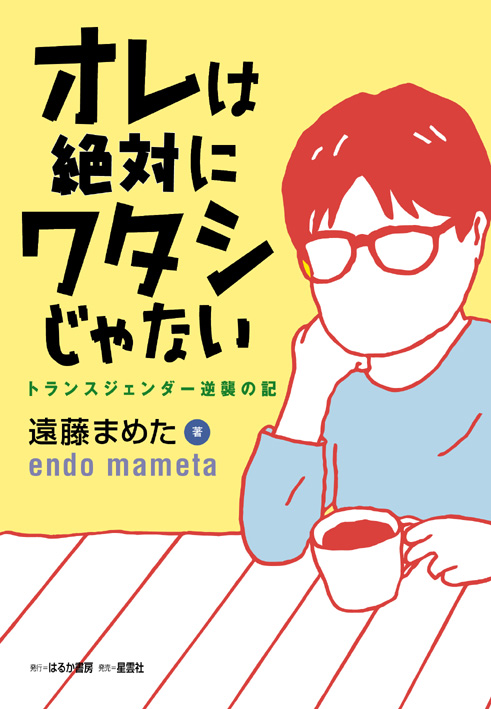

遠藤まめたさんの著書「オレは絶対にワタシじゃない-トランスジェンダー逆襲の記」(はるか書房)

※記事の一部とプロフィールを加筆、修正しました(2024年6月10日)

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

私はLGBTQ+のQとLです。体の性別は女です。しかし、考え方は男性のほうによっています。私的には、男が6割女が4割みたいなあやふやな感じです。

しかし、男になりたいわけでも、女になりたいとでも思いません。自分を性別という壁で分けるのが嫌だと感じました。そのため、テストで自分の性別を黒く塗りなさい。というものがでてくると、少しモヤモヤします。

私は女性が恋愛対象です。しかし、それを親にいうと「男の子になりたいの?思春期による疑似恋愛だよ。」と、言われ、とても悲しかったのを覚えています。

トイレなどは体の性である女用を使っています。特に違和感があるわけでもありません。学校でジェンダーの授業をすると、私のような性的マイノリティが混ざっている例はなく、同性愛だけ、性同一性障害だけ、のような分かれ方は、私の心に暗い影を落とすだけでした。

友だちが、「性は、一つ一つ分かれているのではなく、グラデーションのようになっている。」と言っていました。この記事をみて、人によって性は少しずつ違うということを皆さんに理解してほしいと思いました。

ぼくは自分が体は女、心は男という状況です。

中学校に通っていますが、性に関しての授業をしたりしているのに、全然性について気にしていないように思えます。せいぜい、さん呼びにするぐらいです。

委員会は必ず男女1名ずつ、男女別座席は決定。先生からも女はセーラー、男は学ランっという思い込みがあるため、いつも「男子学ランちゃんと着て」といわれたり、「女子もスカーフ直して」といわれたりします。

正直息苦しいし、学校には行きたくないです。

大人、子供含め、このような人は自分の周りにはいないだろうと思った行動、言動をしている人が多いと感じます。

こっちからすると、「お前って、一人称俺だよな」と言われるだけで、女なのに俺は普通じゃないと言われているようで、すごく悲しいし、ムカつきます。性別がばれたくないという思いもあります。

まずは全員の大人、子供含め、このような人は自分の周りにはいないだろうという思いを変えて欲しいです。

小5です。自分はトランスジェンダーか、ゲイか、わかりません。

今は男子ですが、女子になりたいという気持ちもあり、男子である今は、男子が好きになりました。

両親にいったら、自分がトランスジェンダー、ゲイということを話したら、否定されてしまいました。自分でもわかっていますが、好きな男の子は自分のことが、恋人として好きではありませんでした。まだ、友達には、いってなくて、ばれるか不安です。これからは、友達との距離を置いて学校生活を送っていこうと思います。

名古屋市中二です。LGBTQのQです。体は男で、好きになるのは男で、性自認は気分次第。最近はずっと女だが、去年まで男の子、その前は無性別、その前は女の子。

学校でも比較的みんな受け入れてくれて、友達も多いですが、記事にある通り教科書の記述に違和感が有ります。因みに、一人称は幼少期から「ウチ」です。いつでもそうです。ウチはこういう子だって先生も分かってくれとるし制服もブレザーだでズボン女子もおるけど、背の順男女別だったり男子は「OOくん」と呼んだりイミフな性区別がある。挙句、この国は同性婚が出来ない。

こういうのは人権なので道徳の授業で取り上げてほしいです。

この記事が拡散されることを願います。

コメントに十代や教育現場の方が居て驚いた。

おばさんもおなじだよ~!って叫びたい(叫んだ)。一番に解ってほしいのは、キミたちはおかしくないってこと。勿論、トイレや入浴など最低限の区分は必要ですが、意味わからないのが背の順列。あれ分ける必要ある?と思って。

私の学生時代はLGBTQなんて言葉すらなくて、せいぜいオカマと言われないのがいいとこ。

ではなぜ、そんな偏見が生まれるのでしょうか?

私の見解では、人間が分からないことを恐れているからだと思います。

皆さん、家にお札があったら怖いですよね?

それは、幽霊という得体のしれない物がよぎるから。そもそも、妖怪や幽霊という話も、そういうものだとすることでえたいのしれないものを‶何か”にしようとしていることの現れ。

LGBTQも同じで、分からない=型にはめたい=偏見(おかま、おネエ、キモいなど)とストレートの人が多く感じ、それが今も引き継がれている結果、偏見も残った、という事です。

つまり食わず嫌いなのであってマジョリティがマイノリティを根っから嫌っているわけではないんです。

性別だけではなく、この世に存在するすべてのマイノリティも人間であり、その人にマイノリティであるという特別のインディビジュアリティーがあるだけということを理解していれば偏見など生まれない物です。

性教育ではなく、道徳の授業でこういうことを教えてはいかがでしょうか。

今中学生なのですが、誰にも自分の性別について言えていません。自分はXジェンダーの無性です。

(体は女子です。でも、女子という枠にいるのがなんか違う…と小4のときに思って、じゃー男子になりたいのか?と思ったけど、違う。となって、性別がある自分が嫌なんだ!と最近気付きました。服はズボンが履きたくてスカートは無理。コスプレは別☆できることなら性別が分からない格好をしてたい)

めっちゃ共感できることが多かったです!

なんか前に相談的なことを友達にしたら

思い違いじゃね?といわれたな〜w

そして、中学の制服でズボンとスカート。どちらも着ています。スカートは着させられているの方が正しいけど。まじで苦痛です。なんでズボン冬用しかないねん!

おかげで夏だけスカート…親に夏もズボン履きたい!っていったら「はだ弱いんだからスカート履きな」とか「嫌かもだけど〜、スカートが好きな人だっているから〜」という。2つ目に関してはまじで謎だった。

制服でスカート履くのってほぼ性別をこっち!って決めつけてるようなものだ‥(´;ω;`)

早く高校生になって好きな格好したい、、

私服めざして頑張るぞー

そして早くLGBTQ+とかその他諸々の理解深まらないかなぁ。

体は女。心は男。の小学生です。

僕(私)は去年「LGBTQ」について詳しく知ろうと思いました。自分に似たようなことが多々あったからです。まだ診断は受けていませんがバイセクシャルとトランスジェンダーのどちらか,あるいは両方だと考えております。保育園児のころからスカートを拒み男の子と遊ぶことが多いです。最近母親に思い切って打ち明けました。すると,「勘違い」「ネットに依存しすぎ」といわれました。父親にも相談しましたが「思春期」などと一切ぼくの意見を尊重しませんでした。ですが,同級生に打ち明けていると,「○○らしさ(?)でいいんじゃない?」と初めていわれました。

いつ診断できるか分かりませんが,思い込みだったとしても僕の中ではこれが自分なので診断より自分を信じて生きていきます。

教師です。

中1年の女子生徒がトランスジェンダーで悩んでいるとのこと。小学校3年生くらいから、スカートに違和感を感じ始めたとのこと。これから、学校では、制服はズボンの着用を認めていく予定。

問題は、保護者にカミングアウトを私がすることになったこと。

かわいいかわいいで育てられた彼女は、どうしても父や母に伝えられない、悲しませたくないという。

どのように伝えたらいいものか悩む次第です。何か良きアドバイスあればお願いします。

自分は学生で、まだ性同一障害診断はしてなけれども、体は女で心が男の性同一障害かもしれないと思っていて今も昔も男の子が遊ぶものばかり持っているし男友達がほとんどでした。

自分は、クエスチョニングで、体は女ですが、女6割、男4割という感覚です。LGBTQについて、もっと知ってもらいたいです。

トランスジェンダーの我が子は本日高校受験です。中学2年になる際学校側から男子の制服で、と言って頂いて男の子として生活しております。受験前日連絡有り受験当日は個別で試験、トイレも他の受験生とは別の所をと言われ特別扱いかと思いきや、他の受験生に動揺させないためですと言われ、納得した気持ちと複雑な思いでした。LGBTは受験に不利なのかなど余計な事を考えてしまいました。きっと関係有りませんとは言われるのでしょうが。少しずつ理解されつつあるLGBT。でも!でも!!まだまだ課題は沢山、当事者では無い親の私でさえ不安は沢山有ります。本人はもっともっとあると思うし、一人づつ理解してくれる人を増やしていく事を一緒にしていこうと思います。

小4の長男がいます。性格に女性的なところがあり、幼稚園の頃はピンクが好きで、小学校で使う絵の具セットもピンクを選びました。ランドセルは黒を選びましたが、3年生から使っているお習字セットは女の子向けのデザインです。戦隊ものには興味がなく、ぬいぐるみやかわいいものが好きで、4年生から始まったクラブはビーズクラブを選択しました。

ズボンを嫌がったり、スカートを履きたがるような事はありませんが、学校のトイレを嫌がったり、授業での着替えをなかなかしなかったり、気になる点は多々あります。もしかしたらそういう傾向にあるのか、幼少期あるあるなのか、考えあぐねているところです。

先日、作成したビーズを担任の若い男の先生に、すごく嬉しそうにプレゼントしていました。居残りで、二人きりで話している時も、すごく楽しそう。

毎朝学校への行き渋りがあり、不登校ぎみです。原因がどこにあるのかは分かりませんが、周りを気にしてのびのびと過ごせないのであれば、私も辛いです。本人に自覚はなく、学校が嫌な理由も、自分ではよく分かっていないようです。

親として何をしてあげたら良いのか分かりませんが、困ったときにはいつでも手をさしのべられるよう、見守っていきたいと思っています。「オレは絶対にワタシじゃない」読んでみたいです。

我が子がトランスジェンダーでは、ないか?と思っています。中学に入学するにあたって、校則なので髪の毛をカットしなければいけないと言ったところ、それだけは、できない。と、反抗的な行動をとったことの無い子、自閉症の子なのですが。よっぽどのことだと思いました。

その他、胸を隠す、着替えは、隠れて着替える、本当は、スカートをはいて行きたいと言ってきたので、入学前に教師に相談、女子と同じ校則でいきましょうとなったけど、結局入学式で、ヘアカットをするように説得しようとしました。現在は、ボブカットで登校しています。女子には、女の子みたいと、たまにいじられますが、男子からは、何も言われないようです。本人は、トランスジェンダーという言葉さえしりませんし、興味が無いようです。将来的には、校則の無い高校に進学する予定にしていますし、本人の生きたいようになればと思っています。