学校再開が子どもを追い詰める危険性 カリキュラム優先で「地獄の夏」にしないため、大人が気をつけたいこと

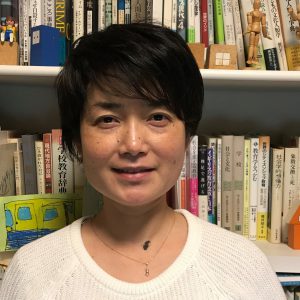

「CHILD RESEARCH NET」所長の榊原洋一さん

「大目に見る」をもう少し続けましょう

―学校再開となると、生活リズムの立て直しや、低下した体力をどう取り戻すかが心配になります。

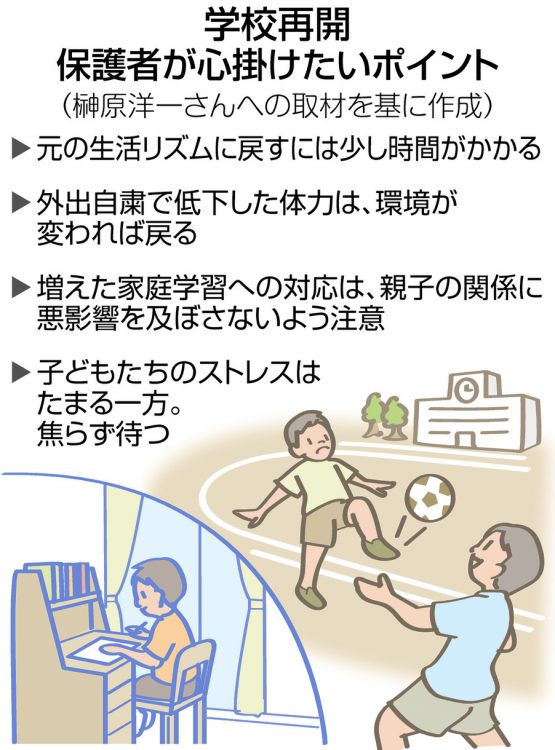

だらけがちになった生活を元のペースに戻すことを焦らず、少し時間がかかるととらえてほしいと思います。これだけ長い休みだったのですから、子どもたちもすぐには適応できないこともあります。特に小学校低学年の子は、また入学時くらい手が掛かることもあるかもしれません。休校や外出自粛の中、例えばゲーム時間が長くても少し大目に見ていてあげたというのであれば、その姿勢をもう少し続けてほしいなと思います。

―子どもが怠けているのを見ると、「このままだったらどうしよう」「後々心配」と思ってしまいます。

子どもはだれるのもあっという間ですが、学校に行くという環境になってキッチリしなくてはならなくなれば、徐々にそれに応じていくものです。大人と子どもとで大きく違うのは、子どもには時間がたっぷりあるということ。乱れてしまった習慣も、いくらでも回復できる、直していける時間があるんだととらえましょう。

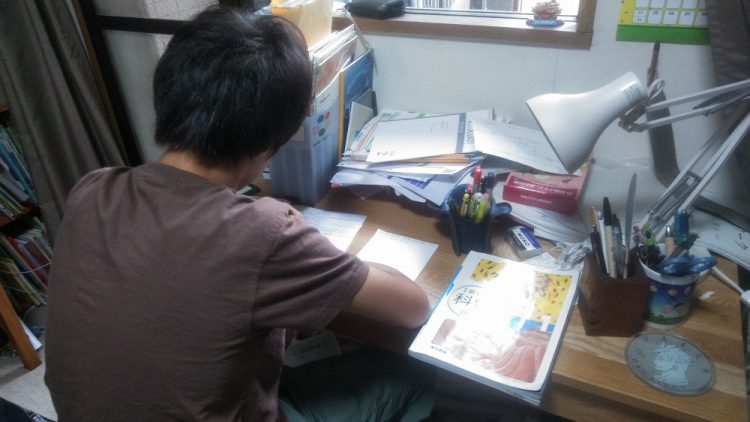

子どもたちは数カ月ぶりに学校に通うことになる

運動不足は体力が戻るので心配無用です

―体力も相当落ちているような気がします。

休校中も家の中でもできる体操をしなさい、などと口うるさく言われてきた子どももいるかもしれませんね。でも、子どもの体力は環境が変わればまた元に戻るので心配いりません。中高年の方が深刻ですね(笑)。

子どもの体力が落ちた落ちたと言われていますが、例えばオリンピックでマラソンが注目された直後には持久走のレベルが上がっていたり、サッカーの世界大会の後は球技のスキルが上がったりということが子どもたちにはあります。子どもは環境に影響される部分がとても大きいのです。

学習の「詰め込み」は学校嫌いを増やす

―休校が長引いたことで、遅れた学習カリキュラムを取り戻すために、再開後の学校はぎゅうぎゅう詰めになるのではと言われています。親子ともそのペースについていけるのか不安です。

おそらく、現場の先生たちはまじめですから、なんとかキャッチアップしようとして必死に詰め込むでしょう。夏休みの短縮をすでに発表している自治体もあって、今年の夏は子どもたちにとっては地獄の夏になるかもしれません。

文部科学省も本年度の内容は次年度に持ち越しても良いと通知していますが、ゆるやかな対応をしていかなければ、子どもの身体的、心理的な負担は相当大きなものになり、かえって学校嫌いを増やす危険性があると心配しています。

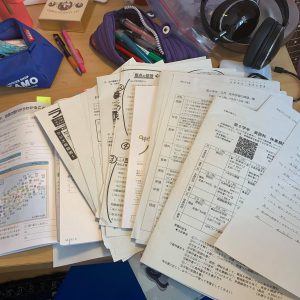

休校中、一人での学習に苦労した子どもも多そうだ

親も追い込まれると、親子の関係性が…

また、特に小学校低学年にとって学校は「学び方を学ぶ」「自主的に学ぶことを身につける」ということがとても大事なのに、とにかく授業をこなすために受け身にならざるを得なくなるのも、目指してきた教育のあり方に逆行すると思います。

学校再開の目的が、教育の進行だけになってくると、子ども自身だけでなく、親も追い込まれる恐れがあります。家庭で取り組む課題が増え、いつもなら先生が指導していたことを家庭の中で親が言わなくてはならない。そうなると、どうしても親子の関係性が悪くなるなど、家庭内の葛藤は高まります。このことは真剣に考えなくてはならない問題です。

「大人」優先で子どもにストレス

―親はどう対応したらいいのでしょう。

家庭の判断で「できない」とスルーするのは1つの手ですが、なかなかそうできる家庭は少ないと思います。親の中にもとにかくカリキュラムを終えてほしいと考える人もいたり、いろんな考えがあると思いますが、こういうときこそPTAを通じてなど、複数の親から学校に意見を伝えてもいいのでは。災害などでしばらく学校に行けなくなり、その地域の子が他の地域の子に比べて学習が遅れる、ということもありますが、今回はある意味で日本中、もっといえば世界中の子どもたちが同じような影響を受けています。そういう大所高所に立った視点を持つことも必要かもしれません。

―これまでの生活でたまったストレスによる子どもたちの心も心配です。

今回のコロナ危機のようなことがあると、社会がどう対応するかを決めるのはどうしても大人です。仕事のこと、経済のこと、まず大人の生活のことを心配し、子どものことは後回しになりがちです。社会全体の感染拡大を防ぐという目的で始まった休校も、子どもからの感染は少ないということも指摘されている中で、判断の基準の主軸は「大人社会への影響」だったように感じています。

ですが、それによって子どもの生活圏はむちゃくちゃになり、その上慣れないオンライン授業や大量の課題に家で一人で取り組まなくてはならないなど、子どもたちはこの間相当のストレスをためています。だからこそ今は、焦って進めようとせず、待ってあげること、必ずまた元に戻っていくと信じてあげることを大切にしていってほしいと思います。

榊原洋一(さかきはら・よういち)

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

勉強の詰め込みも心配なのですが、1年生の息子が7月からは連絡帳や宿題カードを自分で書くように。我が子はたまたま、未就学のころから読み書きはそこそこできましたが、ついていけないお子さんがいるのではないか心配です。

また、学校の支度を自分でする習慣がなかなかつきません。親としても、通常の支度のフォローに加え朝晩の検温や健康状態の記入などやることが多く、共働きの身としては、しんどいです。

自粛中、小学校か大量のプリントがでました。理科や社会はやったこともない新学年のです。答えもついていなくて、一緒に教科書を見ながらやらなきゃ解らないので、親も時間取られるし家事もしなきゃで、ものすごく負担かかって精神的に辛かったです。

なによりかわいそうなのが末っ子の幼児。

親が小学生の姉妹につきっきりなのでほとんどかまってあげられなかったです。

「カリキュラム優先で」という表現は、誤解を招くし教師を追い詰める。オンライン学習の環境がない公立学校の教師は、いかに遅れを取り戻し、今冬の第二波の影響を少なくするために今後の授業を工夫しながらも、感染症対策の清掃や消毒までしながら駆け回っている。

休校明けのこどもへの配慮は当然だが、学校はそういうことをまるで考えてないかのようなタイトルやコメントには悲しくなる。

親にとってかけがえのない子だが、学校にはさまざまな子がいて、非常時の今、学校と家庭が、困難を共有するという視点がなければ、乗り越えるのは厳しい。

学校が平常授業六時間目までが再開し1週間がたち、疲れが出始めたのでしょうか、息子が体調を崩し学校から迎えに来てほしいとの連絡が入りました。

三ヶ月も休校していたので、リズムがなかなか取り戻せなかった様子でしたので、学校帰宅後は、なるべくのんびり過ごさせることにしています。

〈東京すくすく編集チームから〉

下記コメントをいただき、ありがとうございます。今回の休校中の課題についてはさまざまなご意見をいただいており、取材を続けています。よろしければ直接お話を伺わせていただければと思いますが、いかがでしょうか。お受けいただけるようでしたら、サイト最下部の投稿フォームから、ご連絡先をお知らせいただけますと大変ありがたいです。折り返しご連絡をさせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

中学2年生の子どもがいます。

急な学校休業要請から3週間ほど不満を言っていた子どもも、世界各地の新型コロナの深刻な様子を知るにつけ、状況に順応していきました。ただ、宿題の量が多く、登校日(課題提出日)の前夜は定期テスト前かのような騒ぎで、保護者としては大変でした。

私の子どもは注意欠陥といわれる発達障害を抱えていて、課題の全体量を把握し、スケジュールを立て計画的に物事をこなすのが苦手です。何をどの順序ですればいいのか分からず、いらつき、先延ばしにする傾向があります。

9教科の大量の課題を前に、ただ先延ばしにする。先生の課題の指示が分からない(大人の目線でもどの教材に関する指示か不明だったりする事も多い)ため混乱し、ストレスから作業が進まない。ワークの単元導入部の簡単に済ませるべき問題も真剣に取り組んで、混乱する。こうした事が繰り返し起こる休校期間。定期テストが次から次へと行われるような錯覚を私が覚えたほどでした。

学校の先生の指示も、「全部できなくても大丈夫です」と言われてたのに評価Cがついて返却されて子どもとその友人で驚いていたりと、何がどう本当の評価点につながるのか分かりにくいこともあります。内申点が公立高校受験の際に大切な公立中学で、子どもも親もストレスが高いです。

その休校期間が明け、今週は本格的に午前・午後の授業、給食、部活が再開しました。今度は授業の課題提出と小テストが重なった初日の2日間。先生方の「学習範囲をカバーしなければ」という不安も分かるのですが、子ども達が抱えている課題の全体量を把握されていないと思われる過酷な量です。加えて今週は毎日体育があります。夜は塾が以前どおりあるので、子どもはもうクタクタです。

先にも書きましたが、私の子どもは発達障害を抱えているため、こうした課題の多さに他の子ども達より苦しんでいる側面もあるとは思います。しかし、家庭で学習へのサポートが得られないケースなども考えると、子ども達の置かれている状況は厳しいです。

文科省は、学習範囲の変更などを早めに行う必要があると思います。また、学校の行事縮小は先生方、子ども達の作業量とストレス軽減のためにも必要だと思います。

小学校高学年の、娘がいます。

GW前頃までは、いずれ学校も始まるもの、と親子共に思っており、気軽に考えていたので、休業要請になってしまった母共々、ゆっくり過ごしていました。

我が家は一人親家庭。私のパート代は、主に娘の塾代でした。休業要請を受け、休みとなり、なくなってしまったパート代とともに、オンラインに切り替わった塾の講習もあきらめざるを得ず。しかしこれまで夜しか会えなかった子供との時間は、それはそれでとても大事なものでした。

一部の地域では学校でもオンラインが取り組まれていたり、地域などでも格差なども言われ始めた中で、学校からの宿題が量が大量に出されるようになったのが5月中旬のこと。

慣れないHP上からの、宿題の指示。見落としがちな娘は登校日直前に一夜漬けのようにしながら、宿題を終わらせました。塾に通い、テストなどの答案を書くことは慣れていても、自分から調べてノートにまとめて書く、など、これまでに経験のない課題たちに、娘も苦戦したようでした。

リラックスしきっていた生活はどこへやら、娘が見落とした課題を見つけ、ホラ!ここ、ここ!と、怒鳴る日々…。ノートに書き付けた字と内容の低さに、愕然とする日々…。

それでも、自分が休みで娘の宿題に付き添えて、まだ良かったのだ、と思ってはいました。4月の始めに担任から、家庭学習の内容も、成績に反映します、と言われていたので。

通常のテストであれば、良い点数がとれる子であっても、自宅での学習、となると、話はまた別なのでは、と思います。通常のテストはあまり点がとれず、学校での勉強に興味がなくても、自ら取り組みたいお子さんや、字がきれいで、ノートをきれいにまとめるのが好きなお子さんなどは、逆にこの期間、学びを深めたり、評価を高めたりすることができたのではないでしょうか。娘はどちらかといえば前者で、この期間は娘にとっては初の苦戦を強いられたようです。

6月、自粛が明け、分散登校が始まり、少ない人数分での短時間授業。仲の良い子ともグループが離され、何の因果かとくに仲の悪い子と同じグループになってしまったようで、それはそれで、娘としては、学校が始まった今もなお、苦戦なのかもしれません。もうじき終わるから、いましばらくのガマンだよ、となぐさめてはいますが、楽しく学校に通ってほしい、という親の願いというか、短時間しかいられないのならばせめて、仲のよい子の顔がみれたらよいのに、とか思ってしまいます。

私の仕事は、もうすぐまた始まります。仕事がなくならなかったのは、幸運だったと思います。

そして娘にとっては、長い夏が、始まろうとしています。

まったくそのとおりです。ゆったりとそして しっかりと長い目で見ていきたいと思いました

大学1年生、中学3年生、小学校6年生の子どもをもつ母です。

3ヶ月にわたる休校も終わり、学校が再開されましたが、一番心配なのは、再開後の体力面もですが、今まで大人でも経験したことの無い、3ヶ月もの間学校に行かなかったことの不安とストレス、その後再開されてからの、体力面も心配ですが、心のケアが学校でされるかどうかとても心配です。大人が思っている以上に、子どもたちはストレスを抱えているということを、どれだけの大人が認識しているか、意外と少ないのではと思います。現に、ある習い事のことで聞いた話は、ある学年は、休校前とほぼ変わらないメニューで練習が再開されたとか。休校明けは当然様子を見ながらと思っていたので、残念に思いました。

本来ならば指導者で全学年で統一した方法で練習するべきと思います。習い事でも、こういった大人の間での意識の違いがあるので、学校でも徹底して統一した方法であらたな学校生活が送れればと願うばかりです。

あと、大学生も、せっかく合格した学校にまだ2日ほどしか登校せず、今ではオンライン授業と課題提出に追われ、アルバイト以外はほとんど家から出ず、意外とストレスになっていると思います。なるべく空いた時間には話をしたりするように心がけています。

通常の学生生活が過ごせるよう願っています。

体力、生活リズムは回復するというお話、とてもほっとしました。

しかし、オンライン授業にせよ、9月入学にせよ、文科省は一体何を毎日してるのでしょうか疑問です。とにかく、やりたくない&考えたくない理由を一生懸命探しているようにしか見えません。

現場の先生に丸投げで、誰も先生にならないのでは。。。

民間企業から学童保育の業界に転職して、子供の見守りに対する献身のきっかけとなりました。ありがとうございます

今 学校では秋の第2波を警戒して詰め込み教育がされている、との情報があります。

北九州での小学校で集団感染のニュースがありました。感染者の半数は無症状との報道はありましたが、症状のあった子どもも軽症ばかり 例えば38度の発熱あったが、2日寝て治った、とか。子どもたちにとって怖い病気ではないことも広く報道してほしいです。

夏休みが減って残念ですが、こんな事態であちこち休館、プール開きも海開きもなしですから、近隣に親戚の子供もいない都会の核家族にとっては、登校も良いかもしれません。(よそのお宅のお子さんと遊ばせるのは、お互いにまだ気がかりですから)

ですけれど、せめて授業をこれまでよりも楽しくする工夫をお願いしたいです。プリント配って、まるつけも自分でやらせて、先生はテストの採点…なんて、最悪ですよ。

お勉強を楽しい!と思わない方が先生になるような時代となりましたが、ご自身が楽しくないものを、楽しいと思わせる事は難しいです。そこら辺を、この機会にいちど立ち返って見直してみてはいかがでしょうか。

文科省は、カリキュラムの見直しも必要です。先生が辛く苦しいと、子供達へしわ寄せがいきます。

未曾有の経験で親もだけれど子ども自身が大人の都合で振り回されて一番大変ですよね。体力は回復する、という言葉にホッとします。余談ですが、母校の理事長先生は95歳で亡くなる少し前まで、専門のドイツ哲学の講義をしておられるほどお元気でした。中学生のとき、結核で5年学校が遅れ、「貴様はまだ中学生かぁ」とかつての級友に笑われながら、規則正しい生活を心がけて立派な学者になられました。数ヶ月の「遅れ」なんのそのです。

ありがとうございます。

貴重なお話。

中学校の現場で粛々と勧めて行きます。

榊原先生のこの記事のおかげで張りつめていた気持ちが少し解放されました。

3ヶ月の休校開始の時から子供たちの体力、学力低下も心配でしたが、突然の担任の先生との別れに一日中泣いていた息子の顔が頭から離れず、切なくて今も苦しいです。

3ヶ月、友達とも殆ど会えずに頑張った息子たちをゆったりした気持ちで見守っていきます。

全く、その通りだと思います。

この3か月間、選挙権の無いこどもたちは、義務教育を受ける権利を奪われ、取り返しのつかない大切な時間を失いました。選挙権のある大人を優先した結果です。夏の大会に向けて、冬場にトレーニングを積んでいた部活生も、目標が無くなり、何を目指して日々を過ごせばいいのか分からなくなっています。

学校現場が混乱しているであろうことは想像出来ますが、年度変わりで新着任の校長と、長く勤められている再任用のベテラン校長とでは、学校運営にも大きく差が出ている気がします。教員の働き方を基準に準備登校を始めると、子どもの教育は希薄になり、しわ寄せは結局、子どもたちに行くのです。

新学年が始まってからも続く休校中、保護者懇談会も無くなり、親は担任の顔もわからないままですし、子ども自身が自己紹介をする機会もないままです。HPの更新も乏しく、学校が再開後に、どのような取り組みで子どもと向き合っていくのかが伝わらず、複雑な心境です。

学校が家庭任せになり、家庭は拠り所を求めて、学習塾に頼らざるを得なくなってしまいそうです。

私は児童館の職員をやっておりますが、3ヶ月間ずっと自粛でやりたい事も制限され、何かが1つ終わるたびに消毒と言われ、本当にストレスを抱えています。

児童館でも、毎日のようにトラブルがあり、職員も毎日通し状態で、子供たちが感染しない為に、2時間おきにテーブル、椅子、子供の触るところ全てを消毒をすると言う毎日でした。

職員も3ヶ月間本当にヒヤヒヤの思いで仕事をしていたのだけは分かってもらいたいです。大切なお子様をお預かりしていると言う事は責任がありますからね。

医療関係者だけが称賛されていますが、そのお子様をお預かりしているのは私たち、保育所、こどもクラブ、児童館です。

文科省は、思い切って、学習指導要領の学習内容をカットすることを考えてほしい。

アクティブラーニングにしろ、思考を大切にする学びにしろ、ただでさえ時間がかかるものなの。5合の升に6合の米を盛るようなことがずっと続き、学びにかける時間の余裕も人手もない。校長もわかっていて声は上げない。上から言われるまま。

子どものことになると、親はヒステリックになりがちです。このようなゆったりしたアドヴァイスはとてもいいと思います。子どもの生命力はすごい、と私は思っています。復元力もすごいモノがあります。

榊原先生の述べられた通りです。この際、学校の機能全体を見直してみるべきだと考えます。夏休みの縮小を「登校日」などと言っておりますが、国会での詭弁と同じです。夏休みに子どもたちが快適(少なくとも不快に思わない状況)に学習できる環境にないと考えます。

行事の中止や縮減が言われていますが、行事の中で育つ子どもも少なくありません。通常でも行事の時間は縮小しており、学習付けになるのは必定です。授業時間の短縮で7時間授業を実施しようとしていますが、それこそ、体力の落ちている子どもにとっては苦痛以外の何物でもありません。

小手先の学習時間の確保は子どもたちに何も残しません。大人たちが「学校」とは「教育」とは何かと考える必要があることを痛感しております。・・・昔の教師

とても良くわかりました。私は元保母です。息子が美大の油彩画を卒業して、子ども造形教室を営んで17年。全国のイベント🎪で子ども達にアートと心を伝え、育んできました。

コロナの影響で小さな教室をできなくオンラインでなんとか関わっているようです。自身の生活もあり、試行錯誤しています。

一番子ども達に必要なふれあいがオンラインではできません。教材を送り、画面で一緒に作っても子ども達の心は満たされないと思います。今の緊急体制とはいえ、教室のペット犬🐶に触れあったり、仲間との関わり、息子達との関わりが、一番大切ということを指導者として忘れないようにアドバイスしました。大人の感覚で押し付けないように、

子ども目線を大事にしていたから、小さな教室が17年育ち、全国に🎪イベントを広げられるように、なったこと感謝して忘れないように、

山添和子

大人優先って本当に嫌です。問題が多いから、時間を掛けてと子ども達が願った9月新学期が事実上なくなりました。

今は平時ではありません。子どもが迷い悩んでいます。もっともっと子どもの声に耳を傾けてあげて下さい!もう大人の都合は分かりましたから、子ども達と子どもの気持ちを汲んであげられる大人が話して聞いてあげて下さい。何かを理由に無理だと決めつける大人よりも真っ直ぐで気持ちのこもった意見を言える子ども達が沢山います!