「なぜ中学受験するのか?」に「正解」はありますか? おおたとしまささんに聞いてみた

やり方次第で良薬にも、毒にもなる

「最近、メディアからの取材で『中学受験のメリット、デメリットは何か』と雑な質問をされることが増えたんです」。いきなりそう言われ、ひやりとする。「その質問自体に、中学受験への思い込みが含まれている。例えば『結婚のメリット、デメリットは?』と聞かれても、固定された答えがないのと同じです」

確かに、本書の冒頭にはこう記されている。「中学受験の何をメリットと感じるか、何をデメリットと感じるかにそのひとの教育観、幸福感、人生観などの価値観が表れる」。結婚と同じく、中学受験の結果が人生の成功と直結するわけではない。「やり方次第で良薬にも毒にもなる」のが中学受験というわけだ。

記者は地方の公立の中高出身で、中学受験になじみがない。「良い大学に進むための苦行」という先入観もあった。しかし本書は著者の豊富な知見に基づき、そうした「思い込み」を解きほぐしていく。

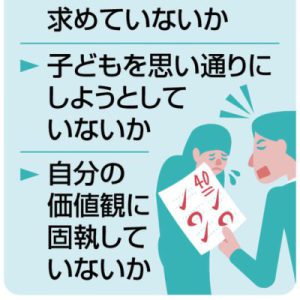

思春期を謳歌するためのゆとり教育

例えば、14~15歳の多感な子どもを高校受験で追い回す日本のような国は「世界を見ても数少ない」とデータを示し、「中高一貫教育は豊かな思春期を謳歌(おうか)するためのゆとり教育」と説く。あるいは数々の名門校を取材した体験から、私学の教育環境には生徒の非認知能力を醸成する効果があると指摘する。一方、一部の塾や保護者が偏差値重視のあまり、子どもの受忍限度を超えてまで勉強を強制する「教育虐待」が起き得ることにも言及する。

そう、本書で提示されるのは画一的な「正解」ではない。各家庭や子どもごとに異なる中学受験との向き合い方の判断材料なのだ。「教育というのは文化に根ざすもの」とおおたさんは強調する。「中学受験という文化のない地域で受験する必要はないし、逆にその文化を理解しないまま進めると、チキンレースのような競争になってしまう。本書を執筆したのは、過熱気味の現状に冷や水を浴びせるためでもある」

コロナ禍で受験者数が増えた理由は

コロナ禍に伴う状況の変化も興味深い。中学受験者数は景気と連動しており、業界的にはコロナ不況の昨年度、受験者数は減ると予想されていた。しかし結果は逆で、ここ数年の増加傾向が継続した。公立校と私立校のオンライン対応に差が出たことが一因とされるが、おおたさんはさらに一歩踏み込んで分析する。

「単にオンライン対応だけでなく、公立校の非常時における柔軟性のなさが明らかになった。正解のない状況に対応できない組織が、これからの正解のない時代を生きていく子どもをどう育てるのか、と考えた保護者が多かったのだろう」

「必勝法」はないが「必笑法」が…

おおたさんの持論は「中学受験に『必勝法』はないが『必笑法』はある」。子どもだけでなく親にとっても精神的な負担が大きい中学受験を、数々の試練を乗り越えていく「親子の大冒険」と表現する。「どうやって勝ち組になるか、という受験のテクニックを書いた本はたくさんあるが、自分は中学受験を子育て全体の中のイベントの一つと位置付けている」

30代前半で「子供と過ごす時間を増やしたい」と会社を辞め、中学受験だけでなく教育虐待のルポや世界の教育法、男の育児など幅広いテーマで70冊以上を刊行してきた。「切り口は違っても見つけようとしているものは同じ」と振り返る。「自分の中には常に問いがある。いい教育とは何か、いい学校とは何か。それはすなわち、いい人生とは何かという問いに集約される。まだ答えは分かっていないが、同じ問いを抱えながら書き続けたい」

記者の中でも、中学受験を巡る「答え」は出ていない。それを導くための貴重な「問い」を授かる取材となった。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

子どもの活字離れを心配していたので、国語の過去問の内容を知った時に、こういった文章に出会い取り組めるのはいい機会になるのでは?と思えました。おかげで、子どもは色んな文章に触れ、その内容を親子で話題にしながら受験して進学しました。

今春大学を卒業する娘が都立中高一貫校受験を経験しました。進路として私立高校は考えていなかったので、はじめは都立校受験に2度チャレンジ出来る、くらいの気持ちでした。実際に学校見学をすると娘なりの理想の学生生活を思い描き、積極的に勉強するようになりました。残念ながら中学受験は失敗しましたが、その経験は高校受験に生かされたように思います。実際、地元の公立中学の勉強(特に数学)は楽だったようです。志望通りの高校に進む事も出来ました。公立中学は内申に気を遣う事はありましたが、これはこれで就活時(会社にもよりますが)に生きたように思います。中学受験は、娘が自分の未来を考え創造する良い経験だったと親子で思っています。

年子で学研へ通ってましたが上は小3辺からいきなり算数は100点ばかり。出来ると自負があり自惚れ防止に中学受験し難関大理系に合格、下は最低ランクの私立高校へ進学、程良く育てるのは難しいと感じる親です。

もう40年前になりますが、私自身中学受験経験者です。

小学校からカトリック系私立で親の仕事の関係で引越した先でも編入試験を受け私立校へ。3度目の転校時、アテにしてた私立校が小6を残し閉鎖で編入出来ず、初めて公立校へ。最初はカルチャーショックを受けるも持ち前の順応性で直ぐに溶け込み楽しい2年ちょっとを過ごしてました。そのまま同級生らと公立中学に進学する気満々でしたが、同校見学に行った母から「中学受験するわよ!」と言われ、、、そうです。その当時は校内暴力が盛んな時代、、、散々たる校舎の様子にカルチャーショックを受けた母の提案、いや命令でした(苦笑)。でも母はアンチ塾派。上4人の兄姉も勿論通わせて貰った事なく進学してました。彼らと年の差が非常にある私の時代は塾に行くのが当たり前でしたが、、、しかも中学進級目前での路線変更。月一の模試のみ受けさせてもらう事を条件に受験しました。安全を期して1ランク下げて受験すると同様の考えの生徒が多く、倍率は該当校の方が高く大変でしたが無事合格。再びカトリック系の私立校に2年ちょっと振りに戻りました。すっかり公立校でじゃじゃ馬になった自分を合わせるべく最初は猫を被りましたが1年近く経てば化けの皮が(笑)。校則破りしてもクラス委員になり先生には「鞄の薄さと成績の悪さは比例しない!」と体張って講義してたものです。でもやっぱり違和感を感じ、また高校から海外留学してた姉たちに刺激され私も高2から海外へ単身留学に。その際は、学校手帳の後ろに記載されてた海外の姉妹校のリストから英語圏の国々を検証し最終的に英国へ。

公立校は様々なバックグラウンドの子供が多く私立校から来た私にとっては刺激でしたが、逆に私立校は同じ様なバックグラウンドの子供が多く、直ぐに馴染ました。中途退学し海外に行っても当時の友人らとは手紙で交信続け、未だに交流あります。またネット社会の今、それこそ30うん年振りに再会しても直ぐにあの頃に戻れます。受験は大変でしたが、やはり「今」振り返れば、母の「命令」に従って正解だったと感謝してます。勿論あのまま公立校に行ってたら、、、と妄想する事は未だありますが(笑)。

私自身中学受験をし、第1志望の学校に入学しました。受験をした理由は、年子の姉が入学していたので当然の流れでした。親に受験をする意思があるか聞かれたのを良く覚えていますが、子供心に無理やり行かせたと後から言われたくない親心からだと思いました。当時の私は、姉が行っていたから一緒に通学したい以外、明確な理由も、その先の目標も何もありませんでした。

結果は補欠合格、入学後、学力がついていかず、常に劣等感がついて回るようになりました。実際は滑り止めで合格していた第2志望校の雰囲気がのんびりしていて、自分に凄く合っていたので、あの頃の自分に言いたい。自分がどうしたいのか、親にもっと意見を言える子供でありたかった、と。

また親も姉妹で同じ学校の方が何かと都合がいいとは思うが、受験をするならキラキラしたイメージだけではなく、校風が子供に合っているのか、親子で話し合うのが重要です。考えが明確でない子供なら尚更です。とことん話し合って納得すれば自ずと目標ややるべき事が子供に芽生えると思います。

結果論ではいろいろ言えますが、今となっては両親には感謝しかありません。

今年長女が中学受験しました。海外で子育てをし、私と主人共に公立中高出身という事もあり、受験に対してはあまり良いイメージはありませんでした。ですが、現在の公立(都内)の勉強量は小学校から非常に少なく感じ、カリキュラムが豊富な私立に行かせたいと思う親の気持ちは私も同感でした。

私が以前いたヨーロッパの国では、学校がフォローをどこまでするかは別として子供に与える勉強量は非常に多く、親子で宿題をせっせとこなしていました。そして、読書量の多かったこと。習い事に勉学に忙しく取り組んでいました。(塾ではなく家庭教師もしくは親。習い事もお手頃だった為なんでもできた)

なので私自身の学校や塾の在り方のギャップは相当なものでした。正直、子供の受験で商売してる塾は本当に将来なくなってほしいですね。別の可能性や経験にお金をかけれるので。近い将来は、入学するための受験ではなく自身の成績ややりたい目標に応じた学校に中学、高校と選択でき卒業するために努力するというシステムに変えてほしいです。

私たちは結局、私立校の魅力はたくさんありましたが、学校に多額のお金をかける分、別の経験にお金をかける方が良いと判断し公立受験にしました。結果はまだわかりませんが、受験を理由に勉強に力を入れるのはいい機会だったと思います。

数年後は次女が公立受験しますが、進学塾ではない勉強法を模索しながら、小学生らしくたくさん遊んでたくさん勉強する環境にしていきたいと思っています。

周りの数人のママの影響もあり、「中学受験」という言葉をかなりよく聞くようになりました。

結婚前そもそもこういうことが何となく嫌いであまり教育にうるさくない家に嫁ぎ、マイペースな夫と結婚したのですが、子ども達に責任を持たなければならないと自覚をしていく中で、少しは教育ママにならないといけない現実を見るようになりました。そして、自分のマイペースさが今となっては裏目に出ている部分もあります。

でも反面、今までと同様、中学受験はやはり我が家にも、子ども達の性格や脳みそにもあわないのでは?と思っています。ただし、中学受験やそれに臨む親御さんの姿勢は参考になりますので、ここで予測をたて高校受験までに力を蓄え、高校で戦う方式をとろうかな?と考えています。

一応何冊かそのたぐいの本を買い、どんなものなのだろう?という「教育書」として読み、勉強中です。なのでまた受験に対する考えは変わるかも知れません。

でも、期待するのはどの公立中学も、北欧のようにレベルをあげて欲しいな!と思っています。教育レベルに大差があるとただでさえコロナ禍で不景気→教育格差は社会に不満を起こし→結果社会バランスが悪くなるように思います。精神的に人と人が協力しあえない、生きた会話のない、皆、ライバルというような住みにくい社会では、弱い国が出来上りそうな気がしています。

我が家も娘が昨年、都内私立中学を受験しました。私たち夫婦は公立中学出身で全く興味がなかったのですが、私立中学フェアで娘に合いそうな美術系付属中学をみつけてしまいました。

塾も直前まで行かず、幼稚園から続けていた学研でコツコツ頑張っていたので、本人の負担もそこまでなく過ごせたと思います。またコロナだからと気にせず、友達とたくさん遊んでなるべく受験しない子と変わらず楽しい小学生生活を過ごし、受験する意欲がないと言う時期の娘の意見もよく聞いていました。そりゃそうですよね。しかし、やると決めたなら後悔しないようにやろう!と頑張りました。

今はのんびりし過ぎて心配になりますが、乗り越えた自信はあるようです。中学受験はその先にある可能性に近くなるチケットだとも思いますが、そのチケットをどう使うかは、この後の意識次第だと思います。

まず、親子でその中学受験というイベントを楽しむことが一番ではないかと思います。結果を気にし過ぎると違う方向に行ってしまうと思うのです。決していい大学を目指すために受験させない方がいいと私は思います。楽な道は無いということは大人が良く知ってるはずですしね。

受験システム自体、受験生にとってブルシットジョブですが、偏差値だけでは測れない、ちゃんと民主主義を教育してくれる私立学校もある。いろんな選択肢があっていいとおもう。話し合う時間も作れない公立では残念ながら現在の日本の形だけの多数決民主主義が育っていくのかなと残念。

私自身中学受験しました。いま大学生の娘も私立中高一貫に行きました。私や子どもの今の姿をみていて本当に良かった!と思っているのは何しろ公立中の子達のように高校受験のための内申を一切気にせず、先生とも、自分が思ったことを批判的なことを含めて議論出来たことです。そして自分の考えを表明する、しっかりと意見が言える人間に育ったと思っています。或る方に「中学から私立出身でしょ?」と聞かれたことがあります。その方によると、意見を述べるときの言い方などで私立中高一貫出か公立中出か直ぐ分かる、と言われました。内申点を気にせずに学校生活を送ることが出来たあの14,5才の大切な時期を私立中高一貫校で過ごせたことで、後々、どういう相手にでも自分が正しいと思ったことはハッキリ意見するという力が付いたのかも、と思っています。

子ども2人私立に行かせました

3人目も受験すると言い出したので塾に通わせています

これをすれば勝ち、とか、絶対正解、とか、ありません

大事なのは夫婦で、また親子で、何が幸せなのかを考え、話し合う機会です

何もなく、いきなり話すのは難しいので

そのためにも受験はとてもいい材料です

うちは学ぶことの本質を知り、楽しめる子になって欲しくて、受験させました

中2くらいまでは反抗期もあって受験は嫌だったなども言っていました

が、最近3人目が勉強大変そうなのを見ながら、高校になった1人目がやっぱりしてよかったと思ってるからがんばれと励ましていて

社会に関心を持ち色んなことに興味を持って親と話してくれたりもするので

やらせて良かったと思っています

どこに受かったとかの結果ではなく、親子で学ぶことを楽しむ、真剣に取り組む、チームとしての家族を意識するなど、うちは良かった事ばかりです

お金も労力もかかりますが、これにかけずしてどーすると思いながら、夫婦でがんばりました

考え方は人それぞれですが、おおた先生の考え方にはたくさん励まされましたね

塾は商売だから、やめられては困るからどんな私立中学校でも、公立中学校よりいいと洗脳するが、それで後悔している人はたくさんいる。典型的なのは日大などの附属、高い金払って行かせてるのに内容は大したことない。

子供が中学受験をしました。

普通に国語は小学生の間に読んで欲しい本の良い所を抜粋し問題にしているし、理科なども四季が何故あるのかを教えているし、短大卒の私もテキストを楽しんでいた。

通る通らないより、勉強をする癖と何故が分かる楽しさが中学受験の良い所だと思う。

因みに第一志望には通らなかったが、公立の中高一貫校に通いながら鉄緑会に通っていたら京大に行った。

うちには二人の娘がいます。

4年生の姉は、小学校のごちゃごちゃした生活とうるささにに疲れ果ててしまうため、不登校気味です。そのため、人数の少ない私立中学校に行きたいと、本人が決めてこの冬から塾に行くことになりました。勉強はごく普通のレベルですが、近くの環境が整った私立中学校を目指す予定です。

一年生の妹は、医学部を目指したいということで、たくさん勉強をしたいと本人から申し出てきたため、姉と一緒に塾へ行くことになりました。

今回の記事を読んで、子供にとって何がいいか考えた時に、本当に画一的な答えは出ないと共感しました。兄弟姉妹でも、その子によって、興味や考え方が大きく違いますし、それによって目的も変わります。人生、何が成功がはわかりませんが、まずは様々な経験が大切で、その中から幸せの価値は人それぞれ見つかるのでは無いでしょうか。

私は、保育士をしていましたが、今は、自分の子どもの子育てを謳歌しております。たくさんの子どもたちにかかわってきているからこそ、ゆとりをもって楽しめる反面、心配し過ぎて、我が子に悩むこともありますが、それも楽しんでいこうと日々奮闘しています。

中学受験の良し悪しよりも、まずは、子どもたちの健全な姿をしっかりとイメージしていきながら、いきたいと思います。

素敵な記事をありがとうございました。

娘は中学受験を目指して通塾を始めたところです。初めは塾のペースについていけずに泣いていることもありましたが、2ヶ月もすると塾での学習がとても刺激的なようで、学びに対して前向きになり、成長したのが目に見えてわかりました。今は娘を見守ることしかできていませんが、一緒に歩めたらいいなと思っています。

おおたさんのお話はとても参考になります。早速本を購入しました。

勝ち組かぁ。勝ち組ってなんだろう?

私は高卒だけど年収は上位3%に入ってるから勝ち組?

でも何となく勝ち負けを意識した時点で負けてる気がしちゃいます。