【最終回】〈奥山佳恵さんの子育て日記〉50・悩んだダウン症の次男の進学先は…

満開の桜と満開の笑顔の、わが家の新中学生

人材はあるのにお金は出ない

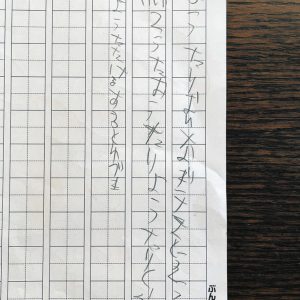

ダウン症のある次男がこの春、中学校へ進学しました。障がいのある子はほとんどが「支援級」や「支援学校」を選択します。その子の特性に合わせて学ぶ場所は用意してもらっている。にもかかわらず次男は小学校の6年間を「地域の子どもたちと共に学ぶ」通常級を選択しました。中学進学を前に再び立ちはだかった「進学先はどこへ」問題。見学した教室はそれぞれが素晴らしく、迷いは深まるばかり。

しかし、その選択が決定に至った出来事がありました。中学校の校長先生から「通常級の場合、フォローしてくれる人材を見つけてもらえたら安心」とご提案くださったのでピッタリの方をご紹介したのです。が、そのお仕事は「有償ボランティア」という扱いで謝礼は1時間500円。この条件では難しいと辞退されてしまいました。人材はあるけれどお金は出ない。この出来事に「いやいやお金は支援級という障がいのある子の居場所のために使っているでしょう?」と言われたような気がしたのは考えすぎでしょうか。インクルーシブ教育を進めていこうという声とは裏腹に。

同じ場所でいっしょにいたから、お互いに学び合えたたくさんのこと。その機会が少なくなってしまうことは残念ですが、大切な次男を3年間、不安定な状況にさせることは避けたいと思い中学校は支援級を選択しました。

「共に生きる」を模索したい

入学式では、たくさんのお友達と声をかけあっていた次男。これまでの時間があったからこその場面です。おそらく、みんなといられる最後の3年間。いっしょにいたかったからこそ思うのです。障がいのあるなしで子どもの居場所を分けないで、ひとつの場所でいっしょにいられる工夫を本気で考えていきませんか。大人になってから「共に生きる」と言われても、障がいのある人のことを知らなかったら、とても共になんて生きていかれないのですから。

近隣の横浜市では、今春から有償ボランティアの謝礼が1000円に上がったそうです。それでも市の最低賃金に届いていません。そもそも、このお仕事そのものが「有償ボランティア」ではなく一般的な職業として確立されることを模索していきたい。次男が地域の子どもたちと「共に生きる」光景の続きが見たい。これからは私が今まで発信してきたものとはきっと異なるものとなります。咀嚼(そしゃく)するには時間を要するため、今後のお仕事をしばらくお休みします。

次男のいる場所が次男の居場所。そこで咲く笑顔はいつも満開でありますように!

奥山佳恵(おくやま・よしえ)

俳優・タレント。2011年に生まれたダウン症の次男を育てる。長男はすでに成人。

◇奥山佳恵さんの子育て日記は今回で終了します。来週から、女子サッカー元日本代表の大滝麻未さんが筆者に加わります。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい