76年ぶりの保育士の配置基準の見直し 保護者の声が改善の原動力に 1歳児クラスなど課題残す

保育士の配置基準の問題について学ぶ保護者ら=名古屋市千種区のきたちくさ保育園で

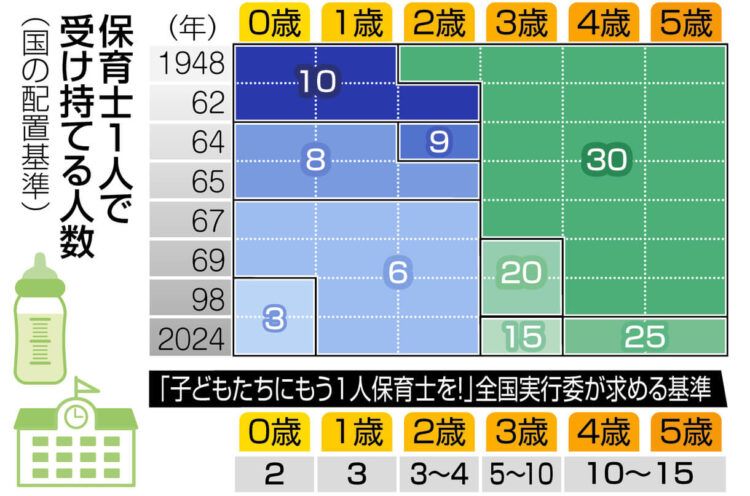

当初は1人で0歳を10人!

10月上旬の午後7時。名古屋市千種区のきたちくさ保育園の一室に、仕事を終えた保護者や保育士が集まった。国や県、市に配置基準の改善などを求める署名活動に向けた学習会。活動の意義を多くの保護者に伝えようと、園と保護者会が今年初めて開いた。

三男を通わせている保護者会長の山谷奈津子さん(44)は、長男と次男が通っていた他の園で学習会を経験。「配置基準の問題は子どもたちに直結すると理解できる学習会は大切」と感じ、職員と開催に向け相談を重ねてきた。

学習会では、講師となった愛知保育団体連絡協議会(愛保協)の事務局次長、石原正章さん(62)が配置基準の歴史を紹介した。1948年にできた当初の基準に触れ、「1人で0歳を10人みられますか?」。0歳児の基準はその後、3度変わり、今では3人になった。年少の次男が通っている女性(43)は「この園は手厚い配置で安心だが、国の基準は子どものことを考えていないと感じる。署名で変えられるなら」と話す。

発達それぞれ、人足りず

同園では、きめ細かく園児に目を配るため、国の基準の約1.5~3倍の職員を配置。費用は保護者らの寄付で賄う。手厚い体制を確保することは、事故や不適切保育を防ぐだけにとどまらず、子どもそれぞれの発達に応じた対応を可能にするという。

例えば、他者に目が向き始める1歳児だと、遊びの中で友達をたたいてしまうことも。単にやめさせるのではなく、けがをしないよう見極めながら「○○ちゃん、おこってるよ」と相手にも気持ちがあることや、関わり方を丁寧に伝えている。散歩の時間でも、体調不良や行きたがらない子どもに寄りそうことができる。

弁護士でもある山谷さんは「こども基本法ができた中、より子どもの声を受け止める社会になるには人手が必要」と指摘。取り組みの輪を広げるため、「配置基準の実情を知ってもらうことで、その人の周囲にも運動の意義を伝えることができる」と話す。

未達成の施設などが課題

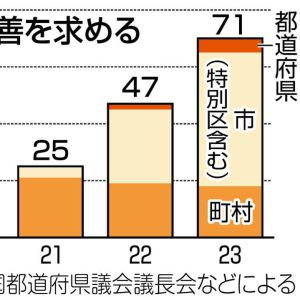

「保護者が関わることで、地域や職場の人たちも巻き込んで運動が広がっていく」。保育士の配置基準の改善を訴える運動の実行委員会のメンバーで、愛保協事務局長の田境敦さん(38)は語る。

「子どもたちにもう1人保育士を!」と銘打った運動は、2021年度に愛知県で始まった。開始当初から保護者が参加。保護者へのアンケートを実施すると、勤務先の同僚らの協力も得て、回答数は1400を超えた。うち、98%が「子どもの数に対して保育士の数が足りてない」。基準改善は保護者の願いだと訴える大きな根拠となった。

資料作りや記者会見への参加、議員訪問などで保育士らとともに活動。運動が全国に広がると、保育士よりも先に保護者による全国組織ができた。

24年度、配置基準は改善されたが、「経過措置」として未達成の施設も多い。全国保護者実行委員会などの調査では、基準を満たさない施設は全体の37.2%。また、1歳児については改善が先送りされた。愛保協事務局次長の石原さんは「子育て当事者である保護者の声だからこそ届く」と、運動の意義を説く。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい

0歳児担任しています。2ヶ月おきのペースで新しい子どもが入ってくるため、その子の慣れ保育に保育士1人の手がとられます。泣き喚く新入園児に、慣れている在園児まで不安定になり抱っこを求めて泣いたり、イライラで噛みつきをおこしたりと悲惨な状況です。

そんな中、もう2月だから1歳児クラスに進級することをみこして子ども5人を1人で保育していかないと!と園長や主任から厳しく言われ、子どもが1人でも休むと保育士を減らされます。

食事の提供時も3人や4人を1人で食べさせなくてはならず、雛の餌やり状態で、安全面にも不安しかありません。

乳児日誌、連絡帳、保護者へアプリでの今日の保育の報告、保育室の掃除、おもちゃの消毒、行事の製作物…昼寝時間中もずっと仕事し続けて、ちょっとの隙間に冷えたごはんをかき込んでいます。

保育士の目が充分に行き届かないので、どんなに気をつけていてもよちよち歩きの子が転んだり、友達を引っ掻いたり噛みついたりするのを止めることができず、毎日のように何かしら保護者に謝罪しています。当然ですが我が子のケガ報告に保護者もいい顔しません。本当に申し訳なく思い、心が苦しくなります。

子どもはかわいいですが、心身共に疲弊しており、仕事していて惨めな気持ちになります。この状況でいつまで続けられるかなと、できれば辞めたいとすら考えてしまいます。

0歳児は2人に保育士1人、1歳児は4人に保育士1人は必要です。勤務時間もこれだけ神経を張り詰めた状況で8時間労働、週6勤務のときは地獄です。

保育士歴20年です。今回、見直しをされてよかったなと思っています。

発達障害の診断は4歳児以上がほとんどで、発達相談を受けるのも3歳以降が多いです。加配児には保育士が配置されますが、認定されるまでは余分に保育士は配置されません。

気になる子、配慮が必要な子も含めて1歳児~2歳児はみんな6対1。噛みついたり、走り回ったり、発語が無かったり、こだわりが譲れなかったり、気持ちの切り替えが出来なくても6対1。

数年後加配児に認定されることになるけど、今は6対1。幼児クラスより乳児クラスを何とかしないといけないです。昔とちがって30対1って言っても、今の時代1人じゃないから!絶対に加配児いるから!

保育士歴20年以上です。各年齢の子達をうけもったが、個人差、性格、発達の違いで、子どもの命を守ってるのに、十分な保育士の人数は全く足りません。

オーバーワークはもちろん、どんなに働いても、給料は上がらず、どんどん若い先生達が辞めていってしまうのが、現状です。

現在認可保育園でフルタイムパートをしています。結婚前に認可保育園で保育士として8年間勤め退職、3人の子育てをしながら、現在の保育園でパートとして5年前に働き始めました。

現場を離れていた10年で保育園も保育園に通う保護者も園児も随分変わった様に思います。一人っ子の子どもや、様々な事に敏感で神経質な保護者も増えました。

1歳児6人に対して保育士1人?本当に誰が決めたの?どうしてそうなってしまったの?と言いたいです。六つ子をお母さん一人だけで一日見られると思っているのでしょうか?

こんなに余裕のない環境で子ども一人一人に寄り添った保育なんてできっこない。どうしてそんな想像すらできないのだろう。保育士は神様なんかじゃないんです。

保育士を夢見て同じ学校を出た友人や、前の職場で一緒に働いていた仲間もほとんどの人が今は違う仕事をしています。それが現実です。

言い方は悪いかもしれませんが、自分の子を叱れない、休みだけど、子どもを一人で見られない親がいるんです。

子育て支援、子育て支援、と保育園(子ども預かる場所)を増やすのではなく、自分の産んだ子どもを親が自分自身で育てて行く環境を守る為に、育児休暇や支援に力を入れて、乳幼児期に何よりも大切か親子関係をしっかり築いて行ける様にした方が将来の為にもよっぽどいいと思う。

安い給料で、休憩もろくに取れない、心も体も傷だらけになりながら、そんな中でも現場の保育士は子どもの気持ちに寄り添い笑顔で日々の保育にあたっているんです。ただ小さい子を預かって遊んでいるだけのイメージ払拭して欲しいです。

30年以上保育士として働いています。配置基準の改善をしても、その数を配置できなければ意味がないです。やりがいだけに頼るのではなく、報酬もしっかりなければ、応募は減り退職者は増えるばかりです。

法人の努力ではどうにもなりません。是非、公的な仕組みを作ってほしいです。そして、保育園だけではなく乳児院、児童養護施設にも目を向けていただきたいです。

20年以上保育士をしています。現場は本当に人手不足で40代が大半、若い先生が入ってもここ数年は長くても3年、早いと年度内で辞めていっています。早番、遅番フル稼働なのに毎月の製作や行事、そして書類は使えないようなただ作成が大変なだけの意味のないものがとても多い。

とてもやりがいのある仕事だけど、もっと仕事内容を大々的に変えなければならないと思います。配置基準を変えるのはいいけれど、多くの園が人員不足なのに基準を満たせるのか疑問しかないです。

25年保育士をしています。年々子どもの情緒や発達が気になる子が増えているように感じてます。その中で最近「子ども主体の保育」をかかげ、子どものやりたい事が出来るように、集団保育の場で個別対応を進めるような環境になってきてます。

「え?保育士足りないよね?分身の術でも使うのか?」と言いたくなるほど毎日忙しいです。そして安定の安月給。地方の保育士の手取りなんて15万〜20万の間。高校生のバイトより低いパート時給。

政治家さんってなにやってるんですか?保育の仕事は楽しい、子どもの成長見るの嬉しいと感じてるけど夢のない職業だなって思ってしまいます。

配置基準について一歩前進は嬉しいですが、保育士不足は改善されず、大変だからまた保育士が辞めてしまう、という悪循環があります。

先に書かれた方もいらっしゃいましたが、入所基準や保育時間の見直しも必要ではないかと思います。

自治体にもよりますが、月40時間の勤務で入所できます。4時間のバイトを週2日くらいです。

それでも、0歳児を毎日8:30〜16:30まで預けることができます。沢山の保育士と税金が必要です。

子育て中の保育士も多いので、朝と夕方は人手が更に少なくなります。せめて、必要に応じて保育時間を短くする等できると、保育士も働きやすくなると思います。

こども達一人ひとりと、丁寧に関わり、その成長を感じられることで、保育士もより頑張れます!

配置基準プラス保育士不足の改善を、お願いします。

29年保育士してます。幼児5人減りましたが、幼児は30:1でも進めていけるんです。

問題は乳児。

手がかかる子どもたちは、右手と左手の人数で手一杯です。それに何かあれば保護者からのクレーム。

安全に保育するには2:1が絶対です。

みなさんは自分1人で何人の子どもを見ることができますか。

保育士の配置基準の見直しだけでなく、保育士の給与も改善がないと、人材確保が難しくなっていくと思う。

・0歳児→職員1人につき2人

・1歳児→3〜4人(落ち着きのない子は2人までが限界…)

・2歳児→4人(落ち着きのない子は1歳児同様)

・3歳児→6人〜7人(個々の成長の差が出てきます。教えなくてはいけないことも増えます。気になる子も目立ってきます)

・4歳児→8〜10人(気になる子は個別に対応が必要になってきます。集団で理解が難しい子もいます)

・5歳児→10人(今は就学までに求められることが多いです。目が行き届くようにするためにはひとりで10人までだと感じる)

気になる子、明らかに発達障害の子にはきちんとした支援が必要になる。なかなか認められない保護者もいる。入園前に市で対応してほしい。気になる子や発達障害がある子がたくさんいるとそれだけ保育士が必要にもなり、環境設定も重要になってくる。

発達障害の子たちの居場所もつくってほしい。

保育士の給与に関して、基本給がいつまでも上がらない。年齢とともに求められることが増える一方で給料は新卒並み。場合によっては一般企業の新人以下…。これではやる気もなくなる。

手当も大事だが、40代なら基本給をプラス10万はあげるべき職業。女社会で結婚出産で辞める人もたくさんいる職業…。これから先もっともっと人が減ると思う。

そうなったときに、子どもたちはどうなるのか…働かないと厳しい世の中、各家庭はどうなるのか…。必要な職業が報われないのはおかしい。

また保育士の業務内容、行事の見直しも必要だと感じる。

幼稚園経営者です。配置基準見直しが必要だが、とにかく先生の成り手がいない。

求人広告に説明会に就職フェアにと、かなりの額を採用に回しているがほとんど集まらない。

先生がいない事にはいくら配置基準を変えたことろでしょうがない。

各園の園長や理事長だって、出来るなら配置基準より多く人を配置して安全に見たいと思っている人も多いハズ、自分もその1人

3歳児の担任です。20名を2人担任で見ています。クラスに発達の気になる子がいます。

R6.4月の入園の時点で診断がついていないという事で、加配保育士なしのスタートでした。すぐに、多動性・衝動性の特性が見られ、ひと時も目が離せず、一人はその子に手を取られ、もう一人が残りの19人をみる毎日です。

園長や主幹に、もう一人保育者が欲しいと訴えましたが、‘規定は満たされている’の一点張りで聞き入れてもらえませんでした。

園長の立場の方々はどこも、人間性の素晴らしい方がほとんどだと思いますが、現場の私たちの声をなぜ聴いてくれないのですか。

園長会は何のためにあるのですか。保育の経験のある園長であればこそ、私たちの声を拾い、上へ届けるお役目もあるのではないですか。

自分が倒れてしまう前に、来る3月で退職する意思を伝えました。今の日本に、働き甲斐のある保育施設があるのでしょうか。

発達障害や疑いのある子、今はクラスに一人二人は絶対いるし、4.5歳児でも10対1ぐらいの比率にしてくれないと先生病むよ。

年長組なんて書類や行事でやることも多い。シフト制も子持ちにはキツイし。国会議員のひとたちは保育士なんて子どもと一緒に遊んでるだけだろ!ってイメージなんだろうね。

1ヶ月ぐらいインターン体験して欲しいね!もちろん同じ給料でさ。

1歳児9人を2人で見ています。1歳児さんは発達の個人差がとても大きく、4月生まれの子と、3月生まれの子でも大きく差があります。

そのため一対一での関わりも多く、障害も持った子がいるとそこにも手がかかります。また活動や食事、午睡の準備、片付けもするとなるとかなり厳しいです。

さらに押し倒し、噛みつき等もあるので、その対応もあり毎日どうにかなりそうです。0歳児が3人に1人に対し、1歳児になると急に6人に1人になるのもおかしいと思います。また2歳児と同じなのも疑問です。

保育園の安全基準が厳しくなっているのに1歳児6人はあり得ないですし、5人でも厳しいと感じます。特に食事の見守りは正直できないです。

新潟県のように、1対3人にしてほしいと願っています。

昨年まで保育士で保育園やこども園で勤めてきました。

集団で過ごすとなると、できる子できない子の発達差はどうしても生まれてしまうもので、できる子はできない子と比べると後回しになりがちです。トイレ介助となると一人で何人も見るので、たまに間に合わない子はトイレの中で遊んだり喧嘩したり…。現場はてんやわんやです。

モンペの対応、行事前の持ち帰り仕事、昼寝中にできなかった書類…やることはいっぱいなのに、人手がいないことで回らず持ち帰る日々。とてもしんどかったし、有給をとるのでさえ文句を言われるのに給料はそんなによくない。

体力的にもつかれるという悪循環でやめてしまう人も多いので、やはり対大人の人数を増やすのをなるべく早くしてほしい。

国会にせめて一人保育士を

私は0歳児クラス担任してます。保育士不足です。一時保育の子もうちのクラスでみてます。毎日疲労困憊です。

保育士はやりがいがありますが、善意の搾取とも言えます。給料安いし、休めないし、保護者対応大変、そりゃ若い人は楽な方へいきますわ。待遇よくするしかない。

政治家の方々には楽な仕事と思われてるのか、、、三原さん頼む

1歳児の保育士一人につき6人の配置基準は本当に悲惨でした。12人を二人で見ていると、トイレや食事介助の際には一人で10人近く見守る必要があります。

噛みつき、引っ掻き、押し倒すなどが多い1歳児で、この配置基準はあり得ません。

保護者も園に早朝から夜遅くまで子どもを預けているので、子どもの親との関わり合いの時間が極端に少なく、保護者も子どもも情緒不安定で、余計にクラスが荒れ果てていて、とても手に負えないと感じ、最終的には保育士の仕事に絶望して退職してしまいました。

認定子ども園の経営者の知人が、今の制度ですら法的な保育士数を確保し、その給与支払うのに四苦八苦しているのに、その人数増やせと言われたら、もう廃園するしかないと言ってました。

賃金も上がり続けているのに、賃金上昇に保育園に給付されるお金が追いつかない。

保育士増やせは理想ですが、その分の給付費も、国はちゃんと増やすんですよね?

今の基準でも厳しいのに、0歳児10人を1人で見てた時代なんて、どうしていたのでしょう。

20年くらい前、保育士の友だちが噛みつきの対応に間に合わないからぬいぐるみ投げるしかない…と言っていたことを思い出します。

いけないことは重々承知です。私もその後保育園で働き始めて、勤務園にはそういうことをする職員は居ませんが、確かにそれくらい現場は厳しいということを知りました。

私は海外で保育士をしています。日本では一人で4ー5才児童を30人見ていたなんて知らなかったです‼

30人もいれば、言動に問題のある子供もいるし、具合の悪い子供も‥‥25人に変えられても、負担が変わるのでしょうか?

どうして保育士不足になるのかを今一度行政の方たちに考えてもらいたい。

やりがいもありますが命を預かる責任感は重圧です。子どもの発達に即した援助をしたくてもままならない状況です。

政治家の方に、一歳児を怪我なく一日一人で5人、見られるのかぜひともやってみて経験して欲しい。視察とやらに数分だけ保育士が安全に過ごせるよう設定した活動なんかを見にこられても、そもそもそれ自体保育士が安全に過ごせるように考えて考え抜いた活動ですからね?とりあえずポンと一人で入って、一日、もしくは一週間くらいやって見てみてほしい。

イヤイヤ期、噛みつき引っ掻きだってある一歳児を1:5人でもなかなかきついですよ。どなたかが書いていたけど保育士だってスーパーマンではない。いいから一度あなたもやってみて??と本当に心から言いたい。どれだけ保育士という仕事が大変かわかるから!

みんな子どもが好きでやっているけど、そこに甘んじてこれくらい見れるでしょう?と安易に考えないでほしいです。

4-5歳も30から25人に変わったところで、グレーのお子さんも多い中、手厚い保育ができるとは決して思えません。

4人の子育て中の母です、子育て支援員を取得したので役に立てるのならばと働ける園を探しているのですが、なかなか自分に合う働き方ができる園がないので無駄になりそうです。

現役小学校教諭です。保育園幼稚園の土台あってこそ、小学校での指導ができるのです。

小学校では1年2年は30人学級で3年以上は35人学級。どうして、年中年長も30人学級ですか?子どもの1年の成長はとても大きいので、小さければ、もっと手がかかります。

私は4児の親です。年子はいますが、1歳児3人は有り得ないです。全員が寝て動かないなら別ですが…

息子娘は10ヶ月でよろよろと歩き始め、1歳半までにはオムツを取りました。2歳にもなると、話始め、すぐ2語文になっていました。

制度を決めている方は、多産経験者なのでしょうか?

双子も結構いますよ。

知り合いの保育士の手取り聞いたら月17万円と言ってました。その上でサビ残、持ち帰り仕事が当たり前。そりゃ保育士増えませんよ。

現役保育士です。一歳児は、噛みつき、叩くなどありますし散歩も手を繋いで歩く、並んで着いてくるなどムリなので1人で6人は現状ムリでした。

0歳児も、1人で3人では、何か起きた時に避難できません。おんぶと抱っこをしたとしても、避難道具を持ち、もう1人連れてはムリです。

ご飯もアレルギーがあったり、詰まらせたり、1人で食べられる年齢ではなく、1人で3人に食べさせるのは目が行き届かないと思います。ぜひ見直してほしいです。

一才児、10名に保育士が2人。お子さん1人にお通じがあった場合、保育士がおむつ替えに入ります。残ったお子さん9人を保育士1人で見るのですか?安全に。

無理があると思いませんか?よちよち歩きのお子さん9人を目で追うだけでも神技ですよね。

これ、恐ろしいことに上に立つ人間も「今日◯人だから◯人でいけるよね?」って現場を抜けて残業減らすために書類しろといいます。

0.1歳なんてプラスαいないと丁寧な保育なんてできない。配置基準でやれの一点張り(しかもそれでパートさんも含んだ、ね)!

基準を今の時代にそって、どのクラスも見直すべきです。

昔とは違い、逆に保護者がフルに働くが故に、こどもの質も変わってきていると思います。

子育てのほとんどを保育園で行っていると言っても過言では無いのです。

そんな色々抱えている子ども達をこんな少ない人数で、満足の行く保育を行うのは難しいです。

そして、休憩もろくに取れなく、事務仕事をする時間さえ無く、責任だけが重い仕事のなり手も少なく、ますます人手不足になっているのです。

そんな仕事なのに、給料が安いとなれば、当然なり手が増える訳が無く、辞めていく一方です。

保育士の処遇改善も併せて、全てのクラスの配置基準の見直しを求めます!

子育てのほとんどを保育園にお願いしている1人の親として、配置基準と処遇改善ともにしっかり向き合いたい課題です。

こども家庭庁は保育士の給与を上げるための予算を計上していますが、果たして本当に手取りが上がるのか。現場の声がこども家庭庁に届くよう、私たちも勉強して参ります。

保育士をしています。保護者の方からの発信本当に有難く思います。1人1人を大切にしたいからこその配置基準の見直しです。沢山の方の思いが通じると嬉しいです。

現役保育士です。1歳児の担任ですが保育士不足は否めません。

子どもファーストでより良い保育を目指していますが、まだまだ未発達の1歳児は、噛んだり叩いたりは日常です。また、レインボーの子どもたちは周りの子どもたちとは少し違うので、隔たりもあります。

保育所に入れるラインを働いている方にして欲しいです。それ以外で預けたい方は、保育所ではなくてそれに準ずる施設を国で作っていただきたいです。切実ですよ!

短大出てすぐ保育園で2年働き、転職事務系公務員になり、現在パート保育士です。日頃散歩に出るたびに思いますが、1.2歳児(歩ける)6名を1人では行けません。

こども同士繋いでも保育士の手は両手使ってこども4名が限界だと思います。幸い勤務園は手厚く1対4ですが、この記事のように個別対応できるのは限りなく少人数でなければできないのは当たり前のことだと思います。しかも新人でも1人として4月からみられるので本人、先輩共に負担はとても大きいものです。

結局4、5才児も25人が義務ではなく加算対象になるだけ。保育士がいないから30人までは1人で見ている現状。

1歳児も5人が義務になるわけではない。加算もありがたいが義務にしてほしい。

0.1歳の基準はもう少し見直すべきです。生後3カ月で入園してくるお子さんもいらっしゃいます。また、アレルギーを持ったお子さんが一番多い年齢です。アレルギーも個々で対応が難しい現代です。

現場にもっと目を向ける政治家が増えるべきです。子どものいる家庭にばかり手厚くされてますが現場で働く保育士さんに目を向けて下さい。

何かあれば叩けれるだけの現状はおかしい。子どもの成長に大きく関わっているのは親ではなく保育士さんたちですよ

子ども達に手厚くなるのは凄くいい事ですが、保育士職を選ばない若者が多く、手厚くなると保育士不足になり子どもを預かれなくなります。その現状はどうします❓

保育士をしています。1歳児を担当していますが、子どもの発達、特徴、性格、育ち、また保護者対応など…1人の子どもに対して行うべき事柄は年々増えています。

配置基準ももちろん大切ですが、誰でも入園できてしまうような入所基準にも問題を感じています。

古い考えかもしれませんが、働くお母さんが手厚く安心して子どもを預けられるよう、入所基準を以前のように戻すことも必要なのでは…と思ってます。

必死で働いて子どもを預けている保護者の方はとても協力的ですが、入所理由が曖昧な方はあまりそういった様子が感じられません。本当に子育てから手を離してしまって良いのだろうか…?もっと子どもと触れ合うべきではないだろうか…?といった様子の子どもが増えています。

子育て支援と保育内容は切っても切れません。本当に支援が必要な家庭なのか?保育園でなければならないのか?考え直して欲しいところです。

実際1歳児10人を2人なんて30年以上前からやっているけど、今更国の基準それにしたって、どれだけ時代錯誤の政策か。保育士が辞めていくのも、なり手がいないのも、その人数じゃ安心安全の保育は無理だということです。

その基準配置だと容易に不適切な保育はあります。まともに子ども主体なんて言ってたら、それはそれで学級崩壊。乳児は事故がいつあってもおかしくない。10人の1歳児に好きな事して遊ぼうね、といって、部屋にいられる子何人いると思います?外に行ったら見切れないからケガはある。中でも噛みつきか引っ掻きする子が1人でもいれば毎日謝ってばかりです。

こんな人数、見させていたら保育士いなくなりますよ。1番困っているのは発達障害の子がすごく多くなっているのに加配が充分につかないことです。

現在、保育士として働いています。

0歳児クラスでも、ミルクを飲んでいて首も座ってない子、1歳のお誕生日を迎えてる子、小さければ小さいほど月齢に差が生じます。配置基準を0歳児3人に1人と決めるのではなく、月齢、成長に応じて決めてほしい。

1歳児も同じく、6人に1人は、とてもきつい!

現場で働いている保育教諭です。常に保育士が足りてないです。子供の対応も様々で、手厚い保育をとは言っても保育士が足りてない現状…子供達に丁寧に関わりたいのに難しいもどかしさ…それにプラスして事務仕事の多さ。残業、持ち帰りが当たり前です。

子供誰でも通園も始まりますが、急に知らない環境に預けられる子供の不安な気持ち。国のお偉いさんは考えたことがあるのでしょうか?早急に保育士増員を望みます。

現役保育士です。現在1歳児クラスを担任しています。

この基準を考えているお偉い方々、1歳児6人を1人で見てください。できますか?まだまだ未熟で、でも自我が芽生えてきて元気いっぱいなこの子たちを、危険のないように、命を守りながら、そしてたくさんのやらなきゃいけない仕事をこなしながら。やってみてください。

私たち保育士はスーパーマンでもなんでもありません。大事な命を預かるこの仕事に誇りとやりがいをもっていますが、最近は色々と苦しいことを言われ辛いです。

もっと保育園、保育士の現状を見てください。知ってください。

保育士の人員に目が行きがちですが、保育室等、保育の環境も考えてもらいたい。現状では、昼食をとった後の午睡は机を片付けなくては、全員分の布団も敷けない。体力が有り余る子どもたちがちょっとした戦いごっこもできない。園庭のない保育園も増えているのでちょっとした隙間時間に外遊びもできない。