定額減税の見落としがちなポイントを解説 今年生まれた子は扶養人数に入る? 住民税額が以前より高くなる現象はなぜ?

扶養人数が変わったら12月末で再計算

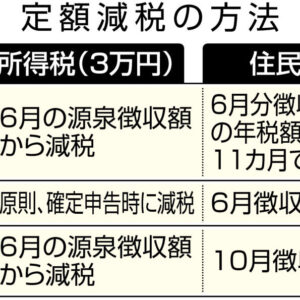

所得税は、定額減税が始まる時点での扶養人数で判定されます。

ただ、たとえば夫の扶養の範囲内で働こうと思っていた妻の所得が年の途中で扶養の範囲を超えるようなケースもあるかもしれません。この場合、今年12月末時点の扶養人数で減税額が再計算され、扶養人数が減った場合は、年末調整か確定申告で多く引かれすぎた減税分を返還することになります。

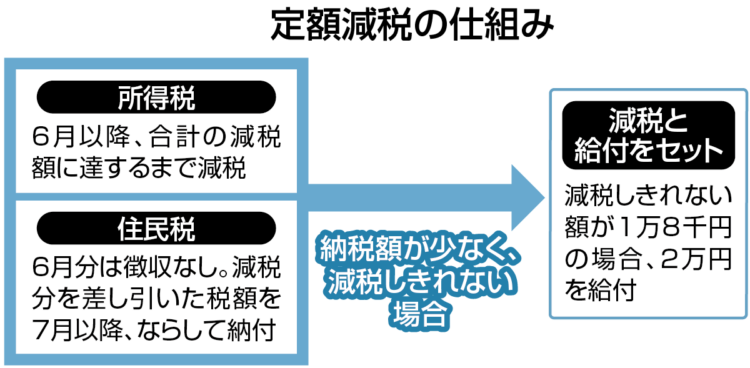

代わりに妻が勤務先の源泉徴収税額から減税分の恩恵を受けることになります。納税額が少なく、満額引ききれない場合は、市区町村からの給付で調整される予定です。

調整金は1万円単位 損はしない仕組み

調整金は、引ききれないと見込まれるおおむねの額を1万円単位で給付されます。差額が0円超~1万円以下なら1万円、1万円超~2万円以下なら2万円の給付となるため、たとえば1万100円引き切れない人も1万8000円引き切れない人も2万円もらえることになり、お得度に差はあれど損はしない仕組みになっています。

八木さんは「所得が1805万円以下など条件を満たしていれば、

住民税は「前年12月末」の扶養状況で

一方、住民税は前年の所得で税額が決定されるため、2023年12月末時点での扶養状況が判定されます。

たとえば今年4月に子ども1人が就職した場合は、所得税は子どもの勤務先の源泉徴収額から引かれますが、住民税分の1万円の減税は2023年末に扶養者だった親が受けることになります。

逆に、今年生まれた子どもは住民税の扶養の加算にはなりません。

住民税額が上がる?1年で見れば大丈夫

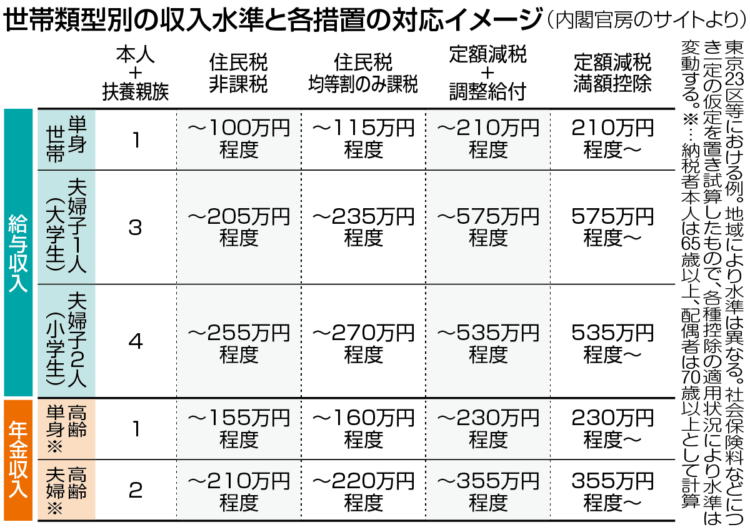

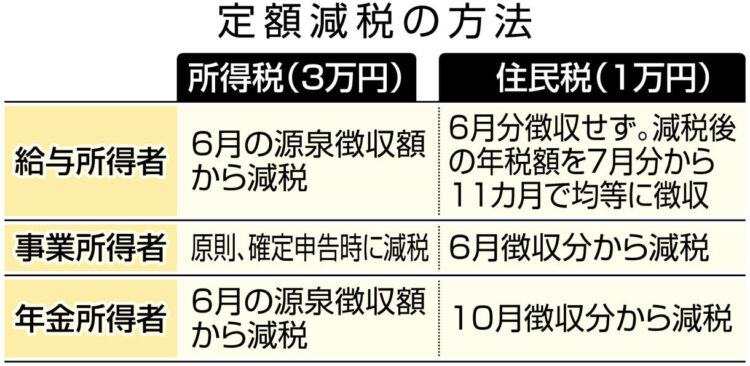

住民税は6月分は徴収なしのためゼロ円。その上で、もともと支払いが必要な1年分の住民税額から、減税分(1人1万円)を差し引いた残額を7月以降、翌年5月まで11分割してならして納めます。

このため、たとえば本人と扶養人数を合わせた住民税の減税額が4万円の納税者で、もともとの住民税額が月4万円超ある場合は、7月以降の住民税額がもともとの支払い月額より少しだけ高くなるという現象が起きるケースもあります。

毎月5万円(年60万円)納めている4人家族を例にすると、60-4=56を11で割り、7月からは約5万1000円ずつ徴収となります。ただ、1年を通してみれば住民税4万円が減税になっているというわけです。

年金をもらいながら働いている人は?

公的年金を受け取りながら働いている人は年金と給与の源泉徴収税額から所得税(3万円)の減税を受けることになります。

それぞれ3万円の減税を受けると、計6万円の減税を受けることになり、確定申告などの手続きで3万円納税する必要があるかも、と心配になる人もいるかもしれません。

国税庁に尋ねたところ、年金受給者のうち、もともと年金などによる収入が400万円以下などで「確定申告不要制度」の対象にあたる人は、定額減税に関連して確定申告をする必要がないそうです。

なぜなら、この制度の対象者は「6万円ダブルで減税を受けるという計算には算数上ならないため」(担当者)とのこと。その人の所得控除にもよりますが、1000円とか2000円程度、余計に減税を受けるケースはあり得るそうです。ただ、その重複分を返金するために「確定申告をする必要はありません」。

一方、もともと確定申告の義務がある人は、年金や給与が一定額以上ある人となり、確定申告をすることで所得税額と定額減税額との精算で余計に引かれた減税額を納税したり、いつもの還付額が少なくなる可能性は高いでしょう。

〈第1回〉児童手当の拡充で家計はどうする? 貯金すれば200万円、大学進学の費用にも

〈第2回〉児童手当は拡充、扶養控除は縮小…家計の収入はどれくらい増える? 損する年収帯はある?

〈第3回〉「子ども3人以上で大学無償化」年の差でこう変わる 年子なら9年分、2学年差なら6年分

〈第4回〉第3子の児童手当が倍増、でも年齢差に注意 「第1子が22歳になった年度末」を過ぎると…

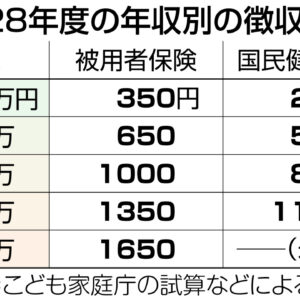

〈第5回〉「子育て支援金」負担額は年収でこう変わる 会社員で600万円なら月1000円

〈第6回〉定額減税をわかりやすく解説します 2024年6月から1年限りで1人4万円

〈第7回〉定額減税「私の場合は?」の質問に答えます

〈第8回〉定額減税の見落としがちなポイントを解説 今年生まれた子は扶養人数に入る? (このページ)

監修・八木陽子

東京都在住。1男1女の母。出版社勤務をへて独立。2001年、ファイナンシャルプランナーの資格を取得後、マネー記事の執筆やプロデュース、セミナーなどの仕事をする。2005年、親子でお金と仕事を学ぶ団体キッズ・マネー・ステーションを設立。2008年、家計やキャリアに関する相談業務を行う株式会社イー・カンパニーを設立した。著書に「6歳からのお金入門」(ダイヤモンド社)、「10歳から知っておきたいお金の心得」(えほんの杜)など。

なるほど!

グッときた

もやもや...

もっと

知りたい